テーマ検討状況をお互いに見える様にする ~新規事業創出プログラム運営での気付き~

日頃、"新規事業創出プログラム"の運営に関わっています。このnoteでは、日頃プログラム運営を行う中で「こういうポイントに配慮すると良いかも!」と気付いた内容を備忘録的な意味合いも込めて書いていきます。玉石混交かもしれませんが、何か参考になる部分があったなら幸いです ^^

目次を以下を参照ください♪^^

1.こういうことってありませんか?

新規事業創出プログラムを運営する中で、各テーマが日々の検討を行うグループ(slackやTeamsグループ)はどのように作っていますか?

この点に関して、初期のプログラム運営でつい陥りがちなのが「各テーマ、それぞれ別のグループ(slackやTeamsグループ)の立ち上げ、そのグループの中で検討してもらう」というスタイルを取ることです。

確かに日頃の仕事では、"決められた関係メンバーのくくりで仕事を推進し、関係メンバー外の方には定期的に状況の報告を行う"というスタイルが主かと思います。その故に、新規事業創出プログラム運営においても「各テーマごとにグループを立ち上げよう」という方針になりがちです。

各テーマ、別のグループを立ち上げていても、事務局は各グループにちゃんと参加しているので、検討状況確認の観点では不便はないですからね~

2.ただし、それだと…

確かに、事務局側は一見問題ないかもしれませんが、テーマ推進を行う当事者から見たときにはどうでしょうか? 例えば、新規事業創出プログラムにおいて「他グループの検討状況が見えない」という状況は以下のようなネガティブな側面を生む様に思います。

以下で紹介するネガティブな側面を理解する上でのキーワードは、新規事業検討における「(日々の)一進一退」です。日頃の仕事と新規事業検討で大きく差があるポイントかと思います。

①自テーマの推進状況に不安を感じやすくなる

新規事業検討は「試行錯誤しながら一進一退を繰り返す」ことが常であり自然なことかと思いますが、自テーマが一進一退を繰り返している状態で他テーマの進捗状況が見えていないとそれだけでとても不安になることが想像できないでしょうか?

他テーマの状況が見えていないと、

「自テーマは歩みが悪いが、他テーマはどんどん前に進んでいるのでは?」

「他テーマから、そんな自テーマをどう思っているのだろう?」

など要らぬ不安が芽生えがちで、その様な不安は徐々に新規事業検討に対する熱意を削ってしまいます。

各テーマ別々のグループで運用していても、事務局側は全グループに参加しているので、事務局目線のままだとこの不安をなかなか感じづらいかもしれませんね。

②気軽な情報共有の機会を損なってしまう

それぞれのテーマが世の中に対して感度を挙げて日々検討しているため、そこで得た情報は他のテーマにとっても参考になる内容もあったりするはずです。ただし、一進一退の繰り返す新規事業検討においては、他テーマの検討状況が見えていないだけで「状況を横展開する」ということに対するハードルが上がります。

各テーマは自テーマの推進で手一杯である中、そのハードルを越えてまで情報展開することは多くはありません。その結果、それぞれが同じプログラム内で推進しているにも関わらず、お互いに知り得た情報を共有し合う機会を損なってしまいます。

むしろ、お互いに検討状況が見えずなんとなく疑心暗鬼になる中だと、一緒に集まる機会があっても情報を隠す様なことにもなりかねません。

3.じゃあ、どうしたら良いの?

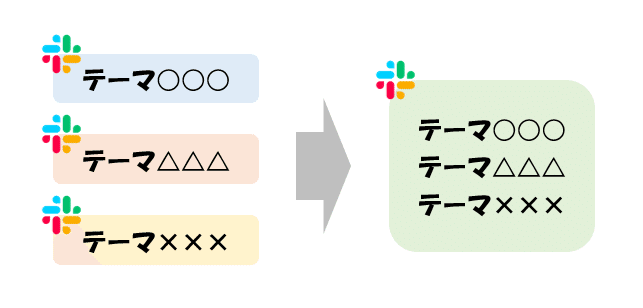

タイトルの通りで「テーマ検討状況をお互いに見える様にする」のが望ましいと考えます。

各テーマ、事務局含めて一つのグループを立ち上げ、そこでテーマ推進できるようにします。2.で紹介したネガティブな側面の裏返しで、テーマ推進の不安を取り除けたり、気軽な情報共有が可能になることに加えて、更に3つのメリットがあると考えます!

【メリット①】精力的なテーマがペースメーカーになる

日々、試行錯誤が伴う新規事業検討においては、ときに「前に進んでいる感覚」が得にくくなります。そんな日が続くと、つい立ち止まってしまうこともありますが、かと言って「複数テーマすべてが立ち止まる」様な状況になるか?というとそういうこともありません。

シンプルですが、全てのテーマが同じグループに参加していることで、各テーマお互いに影響し合い、その時に一番動いているテーマがペースメーカーとなって場の雰囲気を引っ張ってくれるというメリットがあると感じます。

【メリット②】他テーマの壁打ち内容で学びを深められる

特に公募型の新規事業創出プログラムにおいては、スタート時点はもとより、全体的に同じ様な壁にぶつかりながら進んでいく傾向があります。

そのため、あるテーマの壁打ち内容が他テーマ担当者が取り組みを前に進めるにあたって有用であることも多いです。同じグループであれば容易に展開できますし、展開されなくてもそれぞれ自分達で覗き合うことができます。

あるテーマに行った一つのアドバイスが自然と横展開されて、全体のレベルアップに繋がる様な雰囲気になれば、プログラムの運営事務局にとってもテーマサポートにおける工数の観点で大きなメリットが得られます。

【メリット③】お互いに情報や協力者を融通し合える

同じグループでそれぞれがお互いの状況を覗きあえる状態だと、

「この情報って、○○○テーマにも役に立つかも」

「この話って、△△△テーマにも聞かせてあげたら良いかも」

「×××テーマが探している人って、この前のあの人が対象になるかも」

の様な気付きも発生しやすくなりますし、同じグループ上でやりとりできるので、紹介する壁もなくスムーズに協力し会える傾向があります。

もちろんその様な雰囲気にするためには事務局側のフォローも必要ですが、実現できれば各テーマの推進においても大きなプラスの効果が得られます!

(そういう雰囲気を作るための事務局側のフォローの勘所については、また別のnoteで書きたいと思います ^^)

4.まとめ

このnoteは「各テーマが日々の検討を行うグループ(slackやTeamsグループ)はどのように作っていますか?」という問いを入り口に、

日々、一進一退を繰り返す新規事業検討においてうっかり 各テーマごとにグループを立ち上げてしまい、お互いの状況が見えていないと、

①自テーマの推進状況に不安を感じやすくなる

②気軽な情報共有の機会を損なってしまう

様な、思わぬネガティブな側面があることに触れさせて頂きながら、

「テーマ検討状況をお互いに見える様にする」ということをオススメしつつ、そこで得られる具体的なメリットを3点ほど紹介させて頂きました!^^

「テーマ検討状況をお互いに見える様にする」メリット

【メリット①】精力的なテーマがペースメーカーになる

【メリット②】他テーマの壁打ち内容で学びを深められる

【メリット③】お互いに情報や協力者を融通し合える

こんな内容を以下の目次に沿って、定期的に発信していきたいと思うのでもし興味があれば覗いてみてくださいね♪

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!