ジャック・デリダ追悼 ~ 「タッチラインの向こう側には何も無い」の「脱構築」 (2004.10.12)

「タッチラインの向こう側には、何も無い」

"Beyond the touchline there is nothing."

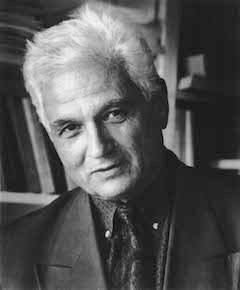

フランスの哲学者/思想家 ジャック・デリダ Jacques Derrida がこう言った、とされている。アルジェ生まれのデリダは幼少の頃からフットボール(=サッカー)に親しみ、選手になることを夢見ていたそうだ。おとなになってからのデリダは、パリ・サンジェルマンの熱烈なファンであった。そんなデリダの、このことばは、どう読めばよいのだろうか。

“beyond” とは、「(ある範囲や境界、程度)を越えて」という語であるから、「向こう側」とは、タッチラインの「外側」を指している。タッチラインの外側には、監督やコーチ、控え選手、そして観衆がいる。しかしデリダは、「何も無い」と言う。ピッチ上でプレイしている選手以外は、無価値であると言っているのだろうか。それとも、子供時代の自らの夢はピッチの中にのみ在り、外側には何も「無かった」("there was nothing") と言うべきところを、たまたま現在形で述べたのだろうか。

こういった引用句(quote)は、そのことばを吐いたその人がその時言いたかったこと、意味したこととは、しばしば切り離されて伝えられ、読まれる。ゲーテがいまわの際に残したことば「もっと光を!」が、実際には「カーテンを開けて、部屋をもっと明るくしてくれ」という意味だったことは既に広く知られているが、それでもこの「もっと光を!」は、芸術家の最期のことばとして芸術的文脈で読まれる。ならば、デリダのこのことばも、デリダの哲学的文脈で読み得るのではないだろうか。

デリダの哲学上、もっとも重要なことばのひとつとして、次のものがある。

「テクスト外なるものは存在しない。」

“Il n'y a pas de hors-texte.”

テクスト(=書かれた言葉)は、書き手の「言いたいこと(‘vouloir-dire’)」に隷従する不完全な記号的身体ではない。テクストの背後に立つかのように、テクストの「主人」であるかのように空想されている「意義(‘Bedeutung’ = ‘vouloir-dire’)」は既に、表象・再現・代理として空間的にずれ 、時間的に遅延しており、従って「テクスト」である。世界は巨大なテクストの連環であり、「テクストの外」といったものは存在しない。

当然のことながら、「タッチラインの…」は、これをもじったものだ。つまり、「タッチライン外なるものは存在しない」。監督やコーチの戦略と指示、控え選手の野心と不安、観衆の期待等々、フットボールに先んじるかのように考えられる諸々は、実は既にタッチラインの「内」で行われたフットボールの痕跡的記録であり、彼等の歓喜や落胆等々、ピッチ外に伝達された「意義」であるかのように思われる諸々は、実はピッチ上に在るものの代理的補足である。我々がもしフットボールの世界に在るなら、我々は皆、タッチラインの「こちら側」に在るのであり、「向こう側」には、何も無い。

「タッチラインの向こう側には、何も無い」の、さらにはフットボールの、このような「読解(‘lecture’)」は、とても奇妙な作業のように思われるかも知れない。実際、このようなフィロソフィを、少なくとも日常生活の中に取り入れるのは、名刀正宗で鯵を開くようなものだろう。しかしながら私達は既に、「もっと光を!」というテクストを、その時ゲーテが「言いたかったこと」から切り離し、芸術的文脈の中で読み直したではないか。あのテクストについては、「概念→記号的身体」という主従のシステムは解体(‘destruction’)され、「ゲーテ」「ファウスト」「疾風怒濤」等々といったコンテクストの中で再構築(‘reconstruction’)されたではないか。そこには「テクスト外なるもの」は措定されず、ただ「書かれた言葉」の織り成すもの(‘texte’)として、解体-構築(‘déconstruction’[*注])されているではないか。そして実のところ、「ゲーテ」の「言いたかったこと」も、このコンテクストの中にあらかじめ取り込まれていたのであり、この解体-構築の動きは、あらかじめ約束されていたのである。何故ならば、ゲーテは「ゲーテ」の、もっとも熱心な「読者」であるからだ。

'90年代に入る頃から、私はデリダの著作を読まなくなった。この時期からデリダは、政治/社会に直接言及し始め、哲学的思考能力を持たない自称知識人達にも利用可能なテクストを、多く残した(一方、上に繙いた『グラマトロジーについて』はというと、邦訳版は現在、絶版状態のようだ)。皮肉なことに、これらによって「デリダ」は、「ポスト構造主義の旗手」というレッテルと共にもてはやされながらよりいっそう誤読され、「解体-構築」は単なる西欧批判、あるいは「誤読」そのものと、よりいっそう同一視されるようになる。同時期以降、ゴミのような「解説本」が次々に出版されたことは、言うまでもない。

私達は今、「ジャック・デリダ」という記述の後ろに、新たなテクストを書き加えねばならなくなった。「(1930 - 2004)」と。そして私は今、個人的に、この文を書くこと(‘écriture’)によって、「デリダ」というコンテクストの中に、再び在りたいと思う。

(2004.10.12)

*注:岩波書店 刊「思想」1984年第4号に掲載された、デリダによる書簡『DÉCONSTRUCTIONとは何か』の「訳者付記」の中で、訳者の丸山圭三郎氏が、以下のように記している。

「déconstructionの訳語には、当書簡およびこの語が現れるさまざまなコンテクスト、そして来日した折にデリダ自身と交わした質議応答から判断して、これまでデリダの訳者の方々が脱構築とされた労を多としながらも、あえて解体構築という日本語を当てることを提案する。識者の御教正を仰ぎたい。」

(太字は丸山氏。ただし原文では傍点。)

残念なことに、この極めて賢明な「提案」はほとんど無視されたようだ。「脱構築」という不可解な訳語が再検討無しに使用されている例の数が、「デリダ」を理解出来ないまま身に纏おうとする日本人の数に比例するだろうことは、想像に難くない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?