【中途採用】チームで協働するメンバーの採用にあたって意識したこと

この記事はなに?

事業は業務を推進しながら大きくなっていくものですが、業務の内容はチームの個人のスキルやスタンスで担保されています。

マネジメントに関わる方であれば常日頃、メンバーの成長や業務推進上の課題と向き合っておられるかと思います。

業務を構成するスキル・組織にマッチするスタンスについて整理しておくと、それらにどういう時間軸で対応していけばよいかを考えるヒントになった経験があります。

採用は、組織拡大の強力な一手ではあるものの、ミスマッチも起こりやすく、ミスマッチが起きてしまったあとのトラブルシューティングのコストは非常に高くつきます。。。

ゆえに慎重を期していきたいものの、突発で異動・退職・休職等での補填(中途採用)があったり、必ずしも計画的に勧められるものではありません。

そんななか、事前に採用ペルソナや、面接時のチェックポイントを言語化しておくことで比較的スムーズに対応出来るなと思い至り、今回は中途採用にフォーカスしこの記事を書いています。

いつも通り、あくまでも、私の経験則で、イチ個人の振り返りとしての考えを書いていきます。

そして、観点として全て書くと量も多くなりそうなため、主要な観点に絞っております。

業務を構成してるスキルを棚卸し、ペルソナを作る

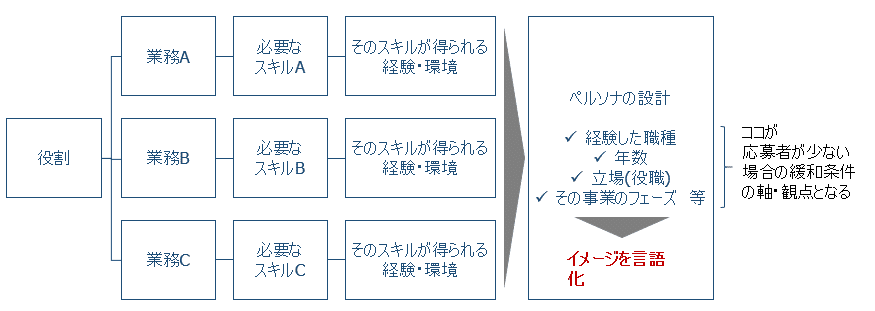

採用した際に担当してもらう役割があり、役割を構成する業務があります。

業務にも、必要なスキルがあり、それらがどういった経験で培われるかを整理しておくと、採用ペルソナのイメージができてきます。

上記のようなイメージが言語化できたら、メンバーや採用担当の人事などともすり合わせをしておくことで、ヌケモレ・見落としを未防することができます。

ペルソナの精緻化&条件緩和

実際に、採用活用を開始していくと、想定ペルソナとのGAPが見えてきます。

パターン認識できれば、絞り込みの条件として追加していきます。

例えば、同じ職種のくくりでも、事業会社内の職種とベンダーのような発注主ありきの中での職種ではスタンスの差があったりするのでよく観察してみると良いと思います。

例)

・XX系の場合は、部署単位で採用し、基本部署間の異動がなく、業務分掌が明確すぎてジェネラルな観点を持っている人が少なそう

・単一部署だけでなく複数部署をまたいで経験している方が視野が広く考え方が深いかもしれない

などなど

一方、母数が少ない場合は、条件面が厳しすぎる可能性があるので抽象化したりして緩和していきます。

例)

・経験年数3年→3年未満OK→未経験でもOK

・カスタマー対応経験→顧客とのコミュニケーション力→取引先と折衝したりする経験が代替可能か→ソリューション営業経験でもOK

などなど

面接時のチェックポイント

ここはあくまで私の独断と偏見です。

良いか悪いか、という話ではありませんし傾向として感じたことであり、それが全てでもありません。

▼面接官は、コミュニケーションしすぎない

ちょっと↑の表現で表しきれてないので補足します。

面接官が、コミュニケーション力が高いと、求職者の発言から色々と発展的に推測してしまうことで、過大評価や認識齟齬が生まれてしまう。

(1を聞いて5まで推測してしまうイメージ)

なので、本人からの発言をしっかり聞き出せる人が良いでしょう。

※私はこれやりがちだったなと思ってます、、、

▼就活時代の軸の明確さ

意外かもしれませんが、私の印象では1stキャリアを選ぶタイミング(≒就活時代)の

・企業選びの軸の明確さや、

・同時期に受けていた企業群、

・最終決定した決め手・理由

などがしっかりしている人ほど、仕事観があり、着実にキャリアアップをしている傾向があったように思います。

逆に、バイトの延長でバイト先の正社員になる、などは行き当たりばったりなことが多く一貫性に乏しいケースが散見されたように思います。

これは就活時代の自己分析や、OBOG訪問、説明会などでの活動を通じて、自己認識とマッチしそうな企業との相性について考える回数と深さに起因すると考えています。

▼成果の出し方

入社した方には、やはり早期アジャストして高いパフォーマンスを出してもらいたいです。

なので、経歴上の成果は非常に気にするところかと思いますが、大事なのはその中身です。

・どの立場で:責任者/推進者/イチ担当者

・どの規模で:全社横断/組織横断/自グループ完結

・どんな難易度で

などは聞いておくことをおすすめします。

〇〇をやりましたといっても、イチ担当者であってもその発言はできますし、担当者と責任者では実力値において雲泥の差があると思うからです。

▼経験の振り返りと抽象化の深さ

成功体験や実績についてお伺いする機会は多いと思いますが、私が大切と思うのは、

・その成功・失敗経験を振り返り、学びに変えているか

・持論化するところまで抽象化しているか

だと思っています。

もちろん、能力発揮はその人のスキルだけでなく環境も大きく関わりますが、少なくとも、個として成功体験を振り返り、転職先でも再現できるくらいの抽象化ができてることが望ましいです。

なので

「周囲に抜きん出た成果が出たのはどうしてですか?」

「なせそのような打ち手を考えたのですか?」

「同時に検討したオプションは何ですか?/どうしてそのうち手にしたのですか?」

といった問いで、振り返りの習慣や、抽象化の深さを確認されておくと採用後の再現性が高まると思います。

▼転職時の転職理由

ここは辞め際と、次の転職先の選び方を聞いていきます。

辞め際は

・一定成功体験を積んだうえでの転職か?

・そうでなくても、上昇志向が理由に含まれてるか?

・他責だったり、逃げが理由の転職になっていないか?

が主なポイントです。

※自分を顧みると厚かましい問いだなと思いますが、一旦自分のことは棚に上げます。

特に2,3ポチ目は、判別が難しいのですが例でいうと、、、

・年功序列で成長機会が掴みづらい

→じゃあなんでそういう評価システムの会社を選んだのか?を聞きつつ、ポジティブ目に評価

・事業が停滞しており、現職にとどまるより外に出てスキルを磨きたい

→停滞を打ち破るために、組織にどんな提案・アクションをしたのか?を聞きつつ、ポジティブ目に評価

・自分は悪くない、と自らを省みずにXXのせい、といった発言が散見

→どこまで尽くしてその結論になったのか聞きつつ、自分は変わらず「合わない合わない」と言っている状態ならネガティブ目に評価

といった具合です。

転職時の応募理由は、前職やキャリアイメージとの繋がり、一貫性を重視しました。

ここがブレていると、そもそも転職軸の見極め自体が甘く、入社後のミスマッチに繋がる可能性があるためです。

▼自己認識と他者からみた印象の差分

自己認識と他者から見た印象の差分は、その人の本音の掴みづらいさや、背面服従の気質がありはしないかの観点で聞くようにしています。

・周囲からどんな人だと言われますか?

・自分ではそう言われてどう思いますか?

(自分の認識とGAPはありますか?)

や

・自分の強みと弱みをどう思ってますか?

・なぜそれが強み、弱み、と思うようになったのか具体的なエピソードはありますか?

といった問いをすることで、それらが一定見えてくるのかなと思います。

まとめ

ざっと私の面接経験を振り返り記載してますが、大切なのは

面接はお互いフラットな状態(双方選ぶ・選ばない権利がある状態)であって、面接官は偉いわけではなく、自社に合うか合わないかを見定めることであり、個人個人の個性は、良いか悪いかという優劣の話ではありません。

ただ、採用は妥協すると良い結果を産まないことが多く、面接でのセンサーを研ぎ澄ます一方で、一定のチェックポイントを言語化しておくと仮に自分が出れなくても他人に面接を依頼することもできますし、効率的かつ効果を追求できるのと思っています。

そして書いてきたことも、私が感じた傾向であってその傾向と違うから、必ずしも条件と合わないわけでもありません。

特にスタンスの側面は、その会社・事業のフェーズ・組織成熟度などによっても大きく異なりますので、これらが参考になれば幸いです!

※また、ここまで採用側の視点で書いてきましたが、求職者側の視点でも記事を書けたら書いてみようと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?