《本》という小さな宇宙に繋ぐ魂。——最初の棟方志功装画本図録 『棟方志功 装画本の世界 —山本コレクションを中心に』 山本正敏

今年で生誕120年をむかえる棟方志功。全国各地で関連展覧会が開催され、棟方の功績をあらためて振り返る機会が増えている。

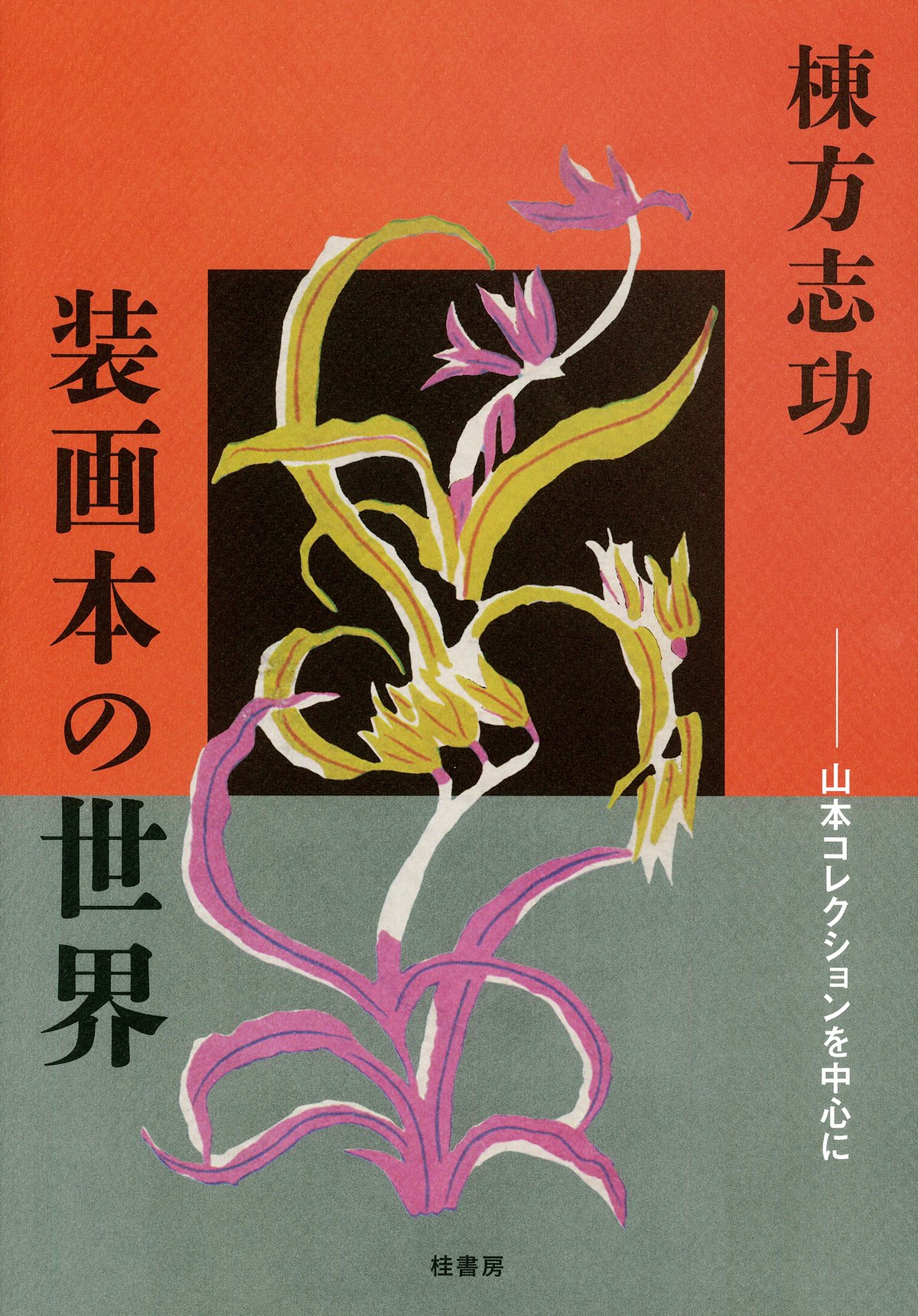

棟方志功といえばダイナミックで力強い版画や倭画でよく知られているが、彼の創作宇宙に「装画本」という領域があったのはご存じだろうか。

本書は蒐集家・考古学者の山本正敏氏がおよそ20年かけて集めた棟方志功の装画本を約900点収める、世界初の棟方志功の装画に特化した図録である。

単行本約500点・逐次刊行物約400点を、基本番号、『書名』、著者名もしくは編者名、発行所(叢書名)、〔発行地〕、発行日、頁数、判型、函・カバー等の外装、装画内容、装画や本に関する特記事項を記載し、戦前・戦後と大きく振り分けて時系列に並べている。

ちなみに「装画本」とは、棟方志功が板画や倭画、書名などの墨書文字を本の作り手に提供し装った本のことを指した、山本氏の提案する呼称である。これは棟方が一般的な装幀の概念に含まれる用紙選びや組版、綴じ方などの造本全体に対する配慮が希薄であり、あくまで絵で装うことを主目的としていたという考えによる。

棟方が装画本の制作を始めたのは昭和3年。油絵画家を目指し上京して暫くは画業がなかなか評価されず、時には生活に困窮して様々なアルバイトで糧を補っていた。それでも何かするなら経験を将来に生かせる絵の世界に少しでも近いところでということで挿絵を描くようになった(本文より)。

はじめは発行部数の少ない版画雑誌や児童文学からのスタートであったが、「戦争に入った頃、新宿の一番大きな本屋の平台が棟方の装幀本で埋め尽くされたのを見て驚愕した」と保田與重郎が述べるほど(「昭和十年代の壮観」棟方志功全集第一巻)、芸術家として昇り詰めると同時に装幀家としても大躍進した。棟方が手がけた装画はベストセラー作家の本から小さな同人誌や参考書、パンフレットまで実に幅広く、生活の糧でもあった装画の仕事はその生涯を綴じるまで続いた。

昭和8年ごろの装画|楠山正雄著(カロル原作)『鏡の國ーアリス物語ー』

最初期から順を追っていくと作風の変遷や工夫の数々におどろかされる。

児童文学にみられる精密でこころ豊かな表現は子どもの想像力を掻き立てただろうし、シリーズの装画をすべて手がけた「新ぐろりあ叢書」では繊細な色遣いにパターンを楽しむリズミカルなデザインを施している。

やがて「ムナカタ」らしい大首絵やふくよかな女性など馴染みのあるモチーフも増えてくるが、潔く書のみで装ったり、時折どきっとするような色気を纏った絵を挿していたりするのを見ると、単独で自由奔放に制作する自身の作品とはまた異なった、文学作品とのかかわりによって引き出された特有のものが、棟方の装画世界に存在していたであろうことが窺い知れる。

……棟方自身、言葉を多く盛り込んだ板画作品を生涯作り続けたことはいまさら言うまでもない。独特の感性を持った言葉で多くの絵画論や随筆を発表し、また短歌や俳句の作品も多いことからわかるように、言葉に対する特別な感性・能力を持っていることは明らかである。

多くの文人から、「ことば」の刺激を受けて、棟方芸術がどのようにして広がりと深みを形成していったかということを、装画本からの視点で探っていくことも重要であろうと思うのである。

ここに連ねられた錚々たる作家の名前を眺めていると、棟方がいかに多くの文士と関わりがあり、またその広い人脈によって装画仕事が拡充していったかを読み解くことができる。巻末の索引もぜひ活用していただきたい。

しかしこれほど永く装画本をつくり続けていたのは、言葉の芸術的感性をたくわえていた棟方自身が、「ことば」を封じ込める本を装うことに関わっていたかったからなのではないかと、一覧して思う。いくつもの面から成る小さな宇宙に、魂を繋いでいたのではないだろうか。

ページを捲るたびに息もつかせぬほどの熱量を感じる。正直こちらの体調が左右されてしまうくらいに、棟方が本に注いだものが諸に伝わってくるのである。量もさることながら、エネルギーの強さとは媒体の大きさの話ではないことがよくわかる。

一般的に「版画」は、「版」が介在する以上、肉筆画にはない「不自由さ」を本質的に持っている。「不自由さ」を「規制の多さ」と捉えても良い。棟方は早い時期から、手間と時間がかかる多色摺り版画を諦め、「白と黒の絶対比」の世界で勝負をすると公言した。これには対象物の単純化とデザイン化が必須で、白と黒のバランスとその構成力が最も大切である。

一方、装幀や装画の仕事は、限られたスペースと色数の中、必要なことを記し、内容に合うデザインで本を際立たさせる。規制の多さとバランス感覚の重要性という点で、版画と共通性がある。いずれも職人的気質と技術が必要で、これが棟方の本質に合っていた。

自由奔放で天才肌に見える棟方だが、その本質は努力を惜しまない職人気質にある。そこに加えて、天性のバランス感覚に恵まれていたことが、棟方を成り立たせている。その棟方にとって、デザインの仕事、わけても装画本の仕事は、本領発揮であったのではないだろうか。

石井頼子氏の言葉にもあるように、棟方のもつ気質が大作とはまた異なったフィールドでも大いに発揮されていたことは、本書を追えば十分に伝わってくるだろう。

また棟方は他作品で用いた版やモチーフを装画にも応用していることがあったため、同時代に制作されていた平面作品との比較をしてみてもおもしろい。楽しみ方は自由自在にあるが、ファンにとっても専門家にとっても、彼の表現の奥行きを知る手掛かりとなる一冊になるはずだ。

これまで1500冊以上の棟方志功装画本を蒐集してきた山本氏だが、これ程の数をもってしてもまだその全体像は見えていないという。

後任への期待もあるというが、没後50年近くを迎えても、生み出された装画本は世の中を巡りつづけ、誰かの家や古書店の棚の中で眠っている。そのことを考えると、棟方志功の片鱗がどれだけ多くの人々の手に渡っていたのか、計り知れない創造のエネルギーにただただ感動する。

日本で最も多く装画にかかわったという棟方志功。

縦横無下な棟方志功の装画本の世界を、ぜひ体感していただきたい。

(桂書房・編集部)

◉書誌情報

『棟方志功 装画本の世界 —山本コレクションを中心に』

山本正敏 編著

2023年3月31日刊行|A4判・296 頁|ISBN978-4-86627-132-3

◉編著者略歴

山本 正敏(やまもと まさとし)

1951年富山県魚津市生まれ。1974年、明治大学文学部考古学専攻卒業。同年4月、富山県教育委員会文化財保護主事に採用。退職まで、県内遺跡の発掘調査、文化財保護行政に従事。2010年、富山県埋蔵文化財センター長。2018年、富山考古学会会長。日本考古学協会会員。

2001年より棟方志功の装画本を蒐集。コレクションの総数は1500点以上に及び、全国の美術館や文学館の企画展示に協力。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?