もしかしたら宿命学【源頼朝編】⑫

【源頼朝編その12】

こんにちは。

もしかしたら宿命解説、12回目。

今日は頼朝公がなくなったタイミングから逆算し、何故この年でなくなったのか検証してみます。

前回記してみた通り、1190年から10年間は時政が頼朝公の人生においてとても重要な位置についてきます。「鎌倉殿の13人」でも描かれているように、実質上武家のトップに立った頼朝公は、鎌倉殿と呼ばれ奥州藤原氏も滅亡した後、時政の活躍は表立ってきました。

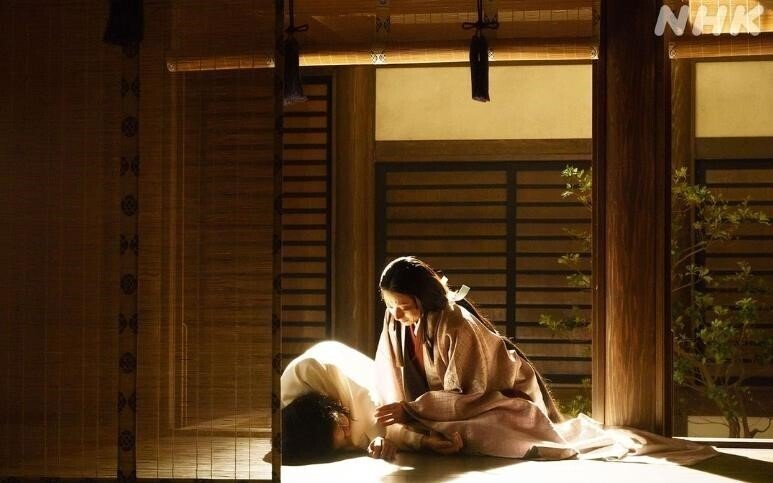

→ドラマでは義経に人情味ある言葉を投げかけてましたが。

頼朝の大運が切り替わるタイミングは43歳の頃。その終わりごろに時政は京都守護として京都に居りました。そこであの後白河院と対等に渡り合い、見事に鎌倉と京との橋渡しの任を全うします。頼朝を裏切ることなく鎌倉に戻り、伊豆を中心に地元掌握に力を入れました。この伊豆の地は頼朝死後も舞台となります。

大運が切り替わりしばらくすると1192年、征夷大将軍に任じられます。そして翌年は富士の巻狩りが行われました。今では頼朝暗殺を謀ったものと歴史が変わろうとしてますが、この頼朝暗殺の首謀者は工藤兄弟。そしてそのきっかけを作ったのが時政です。ただ、時政黒幕説もありますがまだ不明となっております。おそらく黒幕ではなくドラマの通り利用されたのだろうというのが主流のようです。

その後、頼朝は娘を後鳥羽天皇の妃にと画策を練ります。この辺りから頼朝公の運気が下降してきます。そして、建久7年(1196年・丙辰)に建久七年の政変。翌年(丁巳)に娘の急死。忌神のめぐる年天中殺で、頼朝公は大きくその目的を逸します。

楽してその地位をあげようと画策したことがよろしくなかったようです。

丙・丁は頼朝にとって妻中殺。即ち女中殺。女性がらみで意図した行動は上手くいきません。

巳の下には戊がありますから、子どもにも影響は出るでしょう。

その影響はさらに続きます。

翌年、建久9年(1198年・戊午)も忌神が回ります。この年は頼朝の意に反して後鳥羽上皇が践祚します。これで朝廷に頼朝の力が及ばなくなりました。そして12月27日、体調を崩し落馬します。糖尿病が悪化したのでは?という説が今の主流なようです。大河ドラマもぼやかしながらもそのように画いてましたね。水を欲しその帰りに落馬です。

甲戊庚 辛乙丁

子午子 丑巳卯

これが、1198年12月の頼朝の命式です。

冲動と半会が入り乱れ天干も剋戦が増えてきています。後天運は二重冲動で、天剋地冲もあります。自分の外側での天剋地冲です。受けているのは戊。自分の後継者、創ったもの。これ冲動を受けます。何気に鎌倉幕府、頼朝の力が及ばないところからピンチです。ドラマでも頼朝独裁に不満を抱いている様子が描かれています。また、橋の供養に行った帰りに落馬するのですがその橋を作ったのは時政失脚のきっかけになる稲毛重成です。

因縁は絡み合うものですね。

そして年明け1199年は己未年。

頼朝公日支天剋地冲の年です。

一節では帝王は冬至がその年の始まりと言われてます。

一般的には節分の次の日から新年ですが、落馬した12月27日、翌月1月11日に出家し、13日に死去とあります。

乙己庚 辛乙丁

丑未子 丑巳卯

頼朝の地支が全て散法と絡み合うこの月は確かに危ない時です。

そして、1200年は頼朝大運6旬目(己亥)。月柱天剋地冲ですから、後継者へバトンを渡す大運でかつ、息子が主役の大運。生前の頼朝の動きから見て、まだ50代前半の頼朝公が素直に子どもに権力を渡すとは考えにくいとするならば、天はこのタイミングで頼朝公を連れて行かれたのかもしれません。

何故そう考えるか?

それは、頼朝公以降約700年。武家政権がこの国を統治するからです。

頼朝公が創ったこの新しい仕組みを維持するにはここで命を使うことが天命だったのかもしれません。

そうなのです。死後もその意志(気)は受け継がれるのです。

特に、歴史に名を遺す偉業を成し遂げた人ほどです。

次回は、死後もその人物の気はこの世に残る。

をテーマに、承久の乱まで紐づけてみたいと思います。

もしかしたら宿命解説、頼朝編のおまけです。

→結局終わらなかった。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?