『カタツムリレポート#5 ヤマハ発動機株式会社』前編

こんにちは!大学生カタツムリレポーターの飯島詩(うた)です。

カタツムリレポート第5回目は、ヤマハ発動機株式会社さんにお話を伺いました。インタビューにお答えいただいたのは、フロンティアデザイン部のみなさんです。

※今回はグループでの座談会形式で行っているため、いつもの質問項目を変更してお届けします。

「一人ひとりが循環者になる未来ってどんな未来だろう?」

カタツムリレポートは、よりよい未来をつくろうとする人達や研究者の方に、その研究や取り組みのワクワクをご紹介いただくインタビュー記事です。子どもたちが「みらいをつくる職業」をもっと身近に感じられるよう、参加企業や研究者の取り組みにググッとフォーカスしてお届けします。

ーーーーーーーーーー

このnoteは、JST「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」地域共創分野(慶應義塾大学×鎌倉市)リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点の循環者学習分科会が運営しています。

話し手

ヤマハ発動機株式会社 クリエイティブ本部 フロンティアデザイン部 フロンティアハブグループ

グループリーダー 榊原瑞穂 様

石塚晋 様

住友剛 様

早川嘉宏 様

水本健太郎 様

杉浦知志 様

聴き手

株式会社高山商会 飯島詩 (取材:荒井理美 / 撮影:蓮見洋平 / テキスト:原悠瑞)

ヤマハ発動機のフロンティアデザイン部って、なに?

まずは自己紹介から

榊原さん

リーダーをしております榊原です。3年半前に転職してきてヤマハ発動機の一員になっています。前職の時から社会課題にどう取り組むかということに興味があり、今ヤマハ発動機で関わらせていただいてます。よろしくお願いします。

杉浦さん

ラボのこの1Fエリアの一部を私たちヤマハ発動機が間借りしています。運営担当しています、杉浦です。今までは東京在住でしたが、このプロジェクトにもう少し積極的に取り組みたい為、今年から鎌倉市に移住して、いろいろと調べながら何か出来ることはないか、「現場で」考える、ということをしています。

水本さん

水本です。昨年より弊社の鎌倉での様々な仕事に関わっております。デザイナーとして弊社に入社後こちらの部署で働いています。昨年我々の活動拠点として期間限定でオープンしたひとまちラボ鎌倉のロゴや場のデザイン、活動紹介パネルなどのクリエーションを担当しました。現在は多様なバッググラウンドを持つ鎌倉の皆さんと関わらせていただきながら、街づくりを多様な立場の皆さんと共に創るために必要なことをデザイナー目線で探索しています。

住友さん

住友と申します。鎌倉全体をクリエイティブフィールドと考え、その中でまちのいろいろな課題や地域の様々な活動や宝を学びながら、モビリティも含めて何ができるかということをテーマに動いています。リビングラボの活動を起点に去年のひとまちラボ鎌倉、鎌倉ワーケーション連携、リサイクリエーションラボと様々な可能性を模索しています。

早川さん

早川です。鎌倉とのご縁は6年ほど前で当時、別部門でモビリティーの実証実験を今泉台でお願いし実施したのが始まりです。現在はこの部門のメンバーとして、主に「顧客価値探索」といった目線で「社内にある異なる目的の技術が、ここでは違った価値としてお客様に当てはまるのではないか?」と探しつつ、活動をデジタル分野で配信もしています。

石塚さん

石塚です。ヤマハ発動機でモーターサイクル営業をずっと担当しており、その後広報・宣伝の仕事をしてました。昨年の2月からこちらの仕事に取り組んでいます。たまたまですが、6年前から鎌倉に住んでいます。

社内から、社外へ飛び出すチーム

飯島

まず、Town eMotion(タウンイモーション)とはなんですか?

榊原さん

Town eMotionは立ち上げてからちょうど3年ほどですが、社会課題をキーワードに取り組んでいます。ものを作って「ひとに感動を届ける、感動を作る」ということが企業の目的ですが、時代が変化していく中で、果たして次にどういうことに取り組むべきなのかということは、同じことをずっとしていてはなかなかわからないので、このTown eMotionでは、まちの中に自分たちが飛び込んでいって、まち全体を研究フィールドとして、課題も発見するし、これが新しい価値だろうと仮説を立てて実験するということをやっています。

だた、いきなり出張ってやらせていただくのではなく、まちの中に身を置いて同じ一員として一緒に活動ができないか、ということでこういったスタイルをとっています。色々な企業が新価値創造という目的で活動していますが、その中でもわりと珍しいスタイルなんじゃないかと思っています。

大きな目的は「Well-being」とよく言われていますが、感動を届けるということは「Well-being」に直結しますし、僕らの企業目的そのものと思っているので、今の時代に合った形にしたいということが根幹の想いです。

実際にフィールドに出て活動しているので、オフィスにいる時間が短い(笑)ちょっと脱線しますが、市民の方と一緒に対話をするということは、けっこう土日活動するんですよね。我々は企業の社員なので、労務管理や規定があって、休日に出勤するってことはイレギュラーになります。なので社内や労組などにも理解を求めながら、多くの方々とは違う働き方として、このようなスタイルにも組織としてトライしています。

フィールドに出ての活動でわかることがたくさんあるし、ネットワークがかなりできるんですよね。鎌倉の場合はリサイクルや資源循環などの課題を捉えて活動されてる方が、すでに多彩で多く、そういう方々とも一緒に活動を行っています。

我々の部門はデザインとブランドを担う部門で、デザインというと一般的にはオートバイみたいなものの形のプロダクトデザインで、多くの方はそこに従事していますが、このチームは社会の中で価値を発見して、それをデザイナーのスキルを生かしながら、「もの」だけではないアウトプットを模索する、ということをしています。

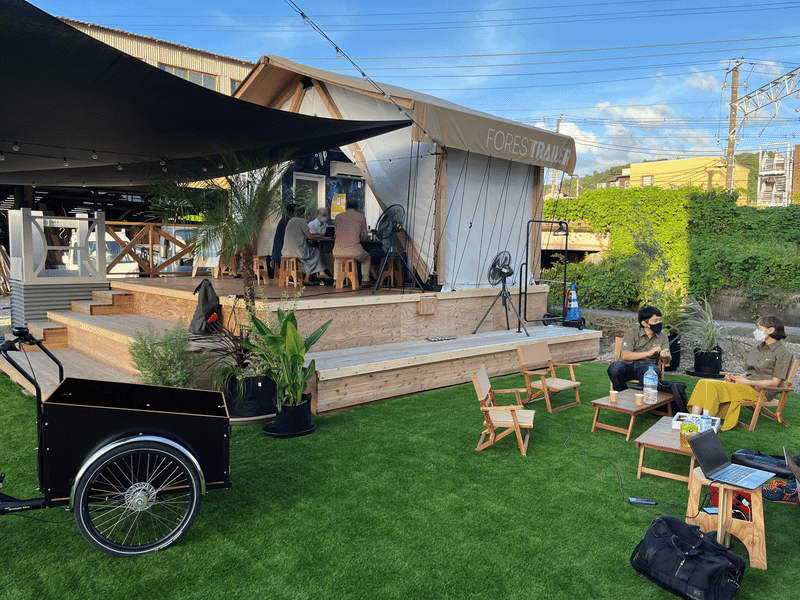

ただ「もの」がないかというとそうではなく、ちょうど(ラボの)目の前にカーゴバイクがありますが、あれは一般的に販売しているもので、実際にまちの中で試してみると、例えばリサイクルされたものを運ぶときに役立つよねというアイディアが生まれ、その価値に向けた開発ができるようになる。

実際に試すような形で徐々にプロダクトデザインそのものに反映させていくということにトライしています。

住友さん

補足すると、Town eMotionは人中心ということが、この活動の根幹の大事にしてることです。「人と社会のウェルビーイング」ということがみんなの共通の大義になっているところに、我々としてそこに向けて何ができるか、ということを考えいます。

世界的には「ウォーカブルシティ」という、まちの中心から車をできるだけなくして、歩きやすい人中心のまちにしましょうという潮流があります。その中でヨーロッパでは、このカーゴバイクが車以下の乗り物で人やモノを運ぶ手段としてカーボンニュートラルにとっても非常に有効だということで、政府も推奨して普及させています。ただ日本の環境にそのまま持ってくると、道も置く場所も交通量も合わないところがあるので、人中心のまちのあり方を考えた文脈で、道路や置き場所などのインフラから、関わる人の意識の醸成まで、すべて一環として我々は考えています。

我々がしていることは一般的に言うと「オープンイノベーション」ですよね。ただそれをやるには働く場所を会社の中だけでやるとやっぱり限界がある。外に出てきて働くんだよということになると、先ほど会社の労務規定の話もありましたが、そういうところも変えていかないとできない部分もありますよね。

榊原さん

我々としては視点は広い方がいいと思っています。オフィスは今東京の汐留に置いていますが、本社(静岡県磐田市)から見るとサテライトみたいな位置づけになっていて、僕らはそうやって両方で視野を広げるべきなんじゃないかという意識でやってます。ただ離れているが故に、本社から「何してんの?」と言う風にも見えてたりするんですよ。

僕らがやっていることはまだまだ見えにくいので、会社の中で接続したり、コミュニケーションを取りながら、新しい動き方や価値創出のやり方を含めた理解を、会社の中に広げていく必要があると感じています。去年は鎌倉や世田谷などいろんな地域でかなりやりたい事をやっちゃったので(笑)、今年はしっかり方向を定めて、会社の中に仲間を増やしつつ、経営層にも理解してもらう。

先ほども言ったように、きれいなオフィスの中だけで企画書を考えたとしても、なかなか理解しにくいと思うんですよ。「なんで?」ってなって終わっちゃうと思うので、先にいろいろな活動をしていくと、成果がちょっとずつ出てくるんですね。そういう成果を9月には本社のあるお膝元の磐田でイベントとして共有していきました。地域と共創する形で企画し、かつその中で我々の実験的な取り組みも試せるということが、一つの形になりそうだねということを見せながらやっている感じです。

地域やまち、要するに社会と会社の海面で働くということを、われわれはパイロット的にやっています。

住友さん

もう一つの側面として、与えられた役割のなかで一生懸命やってる人たちが持っている「自分がやってることが、社会にどう役に立ってるんだろう。」という想いはすごく大事で、若い人ほどそういう意識が強いですよね。

外に出てくると、「こういう形で自分達の事業が繋がってるんだ、社会課題に対して自分たちはこういうことができるんだ。」というエンゲージメントが非常に重要な側面なんですよね。そういう場を我々が先に作ることによって、本社の人たちに来てもらって体験してもらうという目的も実はあります。

変化するものづくりから、ウェルビーイングへ

早川さん

ヤマハ発動機は、もの作りで量産をしてきた背景があり、どうしても「もの」ありきの話になりがちなんです。この取材のテーマと同じように、人にフォーカスをして発信をしていこうというのはけっこう新しい取り組みだと思います。

住友さん

あとは人の定義も変わってきていますね。エゴイスティックな人ではなくて、自然や社会と調和的に繋がっている人という姿を前提として、どうあるべきかということを考えています。従来の会社のオールドシステムからニューシステムに組み変わっていく過渡期の中でどう適合していくかという文脈だなぁと思っています。

杉浦さん

ものづくりの文脈って、人間工学的なものにのっとった製品だと、これまでは「使いやすいこと」などが上位概念で今も大事なところなのですが、さらに今は人に関係する要因が変化しているので、そこに対してアウトプットする製品なりサービスなりの取り扱わなければならない要素も全然変わってきてますよね。

住友さん

ダイバーシティの要素も含んでいますよね。今まではお客さんだったけど、これからはみなさんクリエイター。だとしたら、そのクリエイティブな感性にどう対応していくかということが、これからのサービス業やものづくりでも求められてくることなのかなと思っています。

飯島

Town eMotion のロゴについてお伺いしたいのですが。

榊原さん

これですね、まちを真上からみた様子になっていて、人やモビリティが活躍するまちと、自然の公園とか森みたいな感じと、海辺みたいなイメージ。我々は陸海空の製品を作っていますし、そういう要素を詰め込んだロゴデザインで、3年前に考えました。細かくいうと、ここにラボみたいな場所が(笑)今まさにやってる取り組みがあったり、路肩に乗りものを停めるだけで、そこで休んだりご飯食べたりとか、モビリティを活かしたにぎわいの場づくりの実験をこの時に構想して、実際に実現していっていますが、そんな妄想を詰め込んで作ったのが、このロゴです。

住友さん

ウェルビーイングの定義としては、WHOでは「人が身体的、精神的、社会的に健康なこと」としていますが、それらに有効なものとして「多様な場」と「移動」という要素があるという研究結果もあるんですね。なので我々が行っているモビリティやにぎわいの場づくりも、それに沿った文脈として位置付けて取り組んでいます。

榊原さん

「ひとまちラボ鎌倉」について簡単に説明すると、去年の8月から10月にここからすぐ近くの下馬のスペースをお借りして、リビングラボ鎌倉でご一緒させていただいている東京大学の秋山先生と地主さんとのつながりから発展して、3ヶ月間場づくりに取り組みました。トレーラーハウスを持ってきて、そこで人をお迎えできるような感じにして、ここでいろんな対話をしましょうっていう場を作りました。

飯島

トレーラーハウスではどんなことをされていたんですか?

榊原さん

例えば地域で活動してる方とかフラっと立ち寄られる方もいれば、企業や行政の方々とかいろんな方に訪問してもらったりとかして、対話をするということをやっていました。壁に大きな鎌倉市の地図を用意して、そこで「自分がウェルビーイングな気持ちになれる場所」みたいなものをピンで立ててもらって、そこの情報を書き込んでもらうとか。みんなで共有できるものを用意しながら活動をしていました。

飯島

3ヶ月間やってみていかがでしたか?

榊原さん

暑かった。。。

飯島

(笑)予想通りにいったところといかなかったところなどはいかがでしたか?

住友さん

予想通りでは全然なかったですね。意外とまちにこういう「空白地」というのが求められてる、ということはやる前はわからなかった。

榊原さん

そうですね。やったらすごい求められてるっていうことがわかりました。

早川さん

ベビーカーを押して散歩してる親子3人が普通に芝生のところで休憩してお弁当食べ始めるとか。「ご自由に」って書いてあるのもありますが、本当に自由だなぁと(笑)そういう風に使ってもらえたあの場はよかったですよね。

水本さん

あとは毎週土曜日にラジオ体操をしてゴミ拾いをするヘイセイズの上岡さんがすぐにこの場所を見つけて声をかけてきてくれたり。まだここをどういう風に貸すかということが決まっていないうちに、いきなり朝6時のプログラムが入りました(笑)

鎌倉にはたくさんの才能とそれを発信するエネルギーを持った方がいらっしゃいますね。鎌人(かまんど)市場の日には参加した地元のアーティストさんたちが大変盛り上げてくださいました。みなさんが団結をすると入念にリハーサルをしなくても(笑)その場ですぐに、とても素敵なショーができてしまいます。また、受け取り側である市民の皆さんの声援もあたたかい。住む皆さんの才能と包容力があるとても素敵な地域だと思います。

住友さん

実際あの場を開いて、地元の地域活動をされている方々とのつながりがすごく強くなりました。例えばナミニケーションズさん。バリアフリーサーフィンをされているNPOのその方々ともつながって、あの場で着替えやシャワーを使ってもらって、あそこからカーゴやそのまま海に入れる車椅子などで隊列を作って、海まで行って帰ってくるっていうことやったりしていました。もともとあの建物もユニバーサル対応にしようという目的でトイレを作ったり、この施設に登るリフトをつけたりしていたので、まさにそれが役に立ちました。あとリビングラボの大きなイベントが去年11月に鎌倉海浜公園であったのですが、こちらも共創がテーマだったので、プレイベントとしてあの場を積極的に活用しました。

榊原さん

すごい雨の日がありましたよね。競合製品が多い、モビリティのライバル会社さんに来てもらって、リビングラボの打ち合わせを大雨の中この場所で詰め詰めでやったり。

住友さん

あとは、我々と同じブランドの楽器のグループ企業音楽ヤマハ株式会社が「音楽のまちづくり」という活動をもう10年ぐらいやっていて、まちづくりの先輩なんですが、そのコンテンツの一つにドラムサークルというものがあるんですね。プロのパーカッショニストが中心となって、ドラムを基点にチームビルディングやコミュニティビルディングを展開している。そこで地元の活動家ThinkSpace 鎌倉の岩濱サラさんと「マインドフルネス×ドラムサークル」という取り組みでコラボしているときに、音を聴きつけて(笑)リサイクリエーションラボの田中先生や湯浅先生と出会いました。

榊原さん

このCOI-NEXTの活動に参画しているのは、そこがきっかけです。去年あの場所でヤマハが共創活動やってるという記憶がいまだにみなさんにあるようで、僕らに対して共創活動のプロみたいな認識があるけど全然そんなことなくて、それって皆でやるもんでしょっていう感じで、チームで取り組みを進めています。

ーー後編へ続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?