光村コレクションの「光村利藻」とはどんな人か?

現在、根津美術館にて「企画展 甲冑・刀・刀装具 光村コレクション・ダイジェスト」が10/15まで行われています。(事前予約制)

これは実業家で根津財閥の創始者である根津嘉一郎が、明治の実業家であった光村利藻(としも)の刀や刀装具コレクション3000点以上を実物を見る事なくまとめ買いするというパワープレイした物の中から展示されているようです。

今回の企画展では光村利藻のコレクターとしての一面や、利藻の残した業績についても紹介されているとの事です。(参考:美術展ナビ)

私の周りの愛刀家の方々も素晴らしかったと仰る方が多く、これは行かねばと思いつつなかなか仕事との折り合いが付かずもはや2週間が経ってしまいました。

しかし何とか今週どこかで行きたいと考えています。

それにあたりそもそも「光村利藻」がどのような人が知らなかったので、調べてみました。

今回のブログは主に「刀剣人物誌 著:辻本直男」を参考に書いています。

①光村利藻の父、光村利吉について

光村利藻の話の前に、まず利藻の父の話から。

生まれは農家であった利藻の父は生まれながらにして商才があったようで、当時横浜の発展に目を付けて外国船相手の商売を開始。

外国語をいち早く習得し相当の利益を出したようです。

その後、神戸が開港されるタイミングで居を移し、唐物店(中世から近世にかけて中国製品を売買する店)を開業。

その後は立て続けに汽船問屋を営むことで神戸、大阪、九州間に汽船の航路を開き、郵便業なども開始。

三菱(岩崎弥太郎)と並び称されるほどの豪商になったようです。

しかし1880年に失明し、それから11年後、65歳で生涯を閉じます。

この時、光村利藻14歳の時でした。

父の死の際に、「私が一代で作った資産は全て子である利藻に任せる。何に使っても誰も忠告するな」というような遺言を残したというエピソードが伝わっているようです。

(ここまで利藻の父の話)

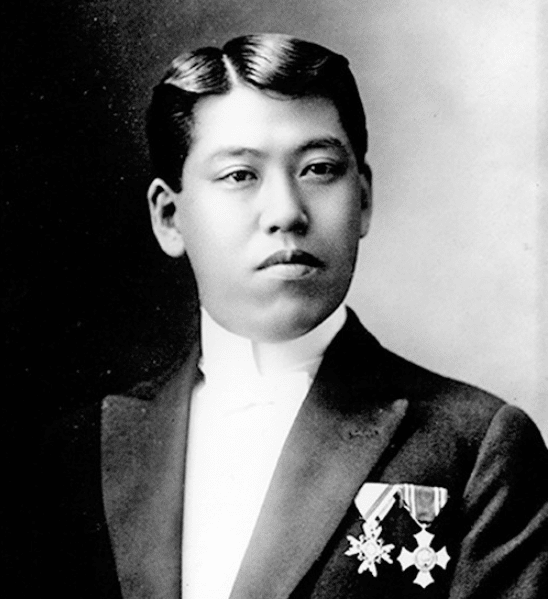

②光村利藻(1877~1955年)

さてそんな父の子である光村光藻は日本で初めて映画を撮影した人物として知られているようで、光村印刷の創業者でもあります。

光村印刷は現在も様々な印刷業を事業内容として存在しています。

利藻は写真や絵画などの美術品や新しい物事に並外れて関心を示すような好奇心旺盛な趣味人だった様子。

しかし光村印刷を創業する前、そんな光藻が生きていた時代は、1876年の廃刀令から刀の需要が一気になくなり、拵に付いていた刀装具類もどんどん外国に散逸するという時代だったようです。

名品がどんどん海外に流れていくのを見た青年時代の光藻はその状況を黙って見ている事が出来ず、自分の手でそうした名品を買い取り保存する事を決意。

幸い父の膨大な資産があった事に加え、先の遺言もあったからか、短期間で多くの優品を手に納める事が出来たようです。

またちょうどその少し前から東京に出て写真技術とその製版技術を習得していた事もあり、その技術を活かして刀装具の撮影を開始。

それまでは手描きの絵による保存が主流であったものの、明治の超絶技巧品を手描きで伝える事は不可能という背景もあり、利藻25歳の時に自身のコレクションである刀装具の写真集を出版。

これに自信を得たのか、その翌年から全国の所蔵先で作品を撮影するため、分解して持ち運べる撮影機材まで開発して刀装具の名本「鏨廼花(たがねのはな)」を4年かけて出版。

装剣金工の略伝もまとめる事で高く評価されたようです。

またコレクションは秘蔵する事なく自宅で勉強会をするなど広く公開。

またただコレクションするだけに留まらず、明治時代に技術の継承が難しくなる中において当時の金工達に製作の機会を与えようと精力的に活動したようです。

③終わりに

そんな光村利藻の会社も、日露戦争などもあり株価が暴落し、利藻の刀や刀装具コレクションも四散せざるを得ない状況に。

この中の主だった3000点を見る事なくまとめ買いしたのが根津嘉一郎であり、今回企画展に展示されている品であったりします。

そうした背景を知っていると展示品を見るのがちょっとプラスで楽しくなりそうです。

そう思い今回行く前に調べてみた次第です(自己満)

という事で行くのがますます楽しみになりました…!

今週なんとか行きたいですなぁ。。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?