試し斬り時に刀身に付ける柄がゴツイ

試し斬り。

桃山時代から江戸時代にかけて行われた刀の性能を試す作業。

その結果を受けて刀を鍛錬しより斬れる刀を作ったり、切れる度ランキングのような業物位列表というのも作られた。

武士の間ではより切れる刀が求められ人気だったのだろう。

これにより例えば体を3つ重ねて全て両断した場合は「三ツ胴」などと茎に金象嵌で記録され、まるでその刀の武勇伝を付加価値として刀に乗せているようにも見える。(因みに歴史上一番は7ツ胴)

試し斬りでよく切れた刀が人気であった事を裏付けるような良い例かもしれない。

そんな業物位列表がどのようにして作られたかと言えば、主に罪人の死体を使って実際に斬ってみる事で作られた。どれだけ切れたかを判断する為、胴体や骨の切れ方なんかもよく見ていたらしい。

試し斬りは最初は大名自身が行ったりしていた所があったり、会津藩の試し道場のように決められたルールに沿っていれば家中誰でも行えた様子。

しかし世の中が平和になり刀を実際に使った事のある人が減れば減るほど、斬る専用の人が徳川幕府の命によって現れ、明治3年頃(1870年頃)まで活躍。(江戸時代初期の山野嘉右衛門が有名。その後、弟子に山田浅右衛門が登場し、以降は代々試し斬りする人が山田浅右衛門と名乗る事に)

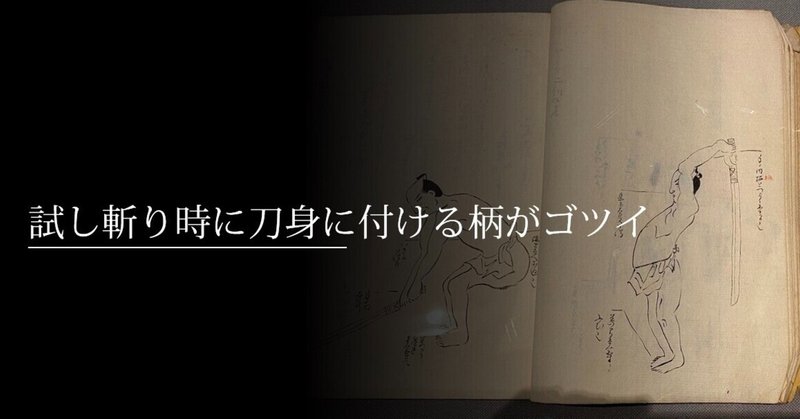

そんな試し斬りの方法や、使用していた刀身をはめる柄について、「古今鍛冶備考」という書籍に残っていたものが以前の刀剣博物館の展示で拝見出来ました。

斬り方を統一する為、土の山の上に死体を乗せて、下のように刀を大きく振りかぶり地面に向かって振り下ろすという方法に確立されていったらしい。

そしてこの際に、普通の拵に刀身を付けてやっていたかと思う方も多いかもしれないが、少なくともある時代からは専用の柄に刀身を付けて行っていた様子。

それがこちら。

「古今鍛冶備考」と同仕様のものだそう。

柄は色々な刀身が合わせられるように目釘が複数個所に止められるような構造になっている。

柄の周りに金属の金具が付いている事から試し斬り時の柄への負荷がいかほどのものか、という事が良く伝わってくるようです。

こういった物を付けていないと鞘が割れてしまうのかもしれないですね。

これは私の推測になるのですが、業物位列表を作るにあたり、より公平な判断をする為には、斬り方の統一と使用金具(柄)の統一は必須だったのかもしれません。

因みに試し斬りを行うと鑑定書が発行されていたようです。

・終わりに

そういえば現代の試し斬りでは藁などを切ったりしますが、山田浅右衛門が使っていたような柄を使っている方はいたりするんでしょうか?

Youtubeなどで試し斬りの大会?のようなものを見た時は普通の拵に入った物を皆さん使用されていましたが…。

それとも何度も試し斬りする事で、普通の柄では持たなかった、とかもあるんでしょうか。

専用の柄がここまでごつい形状をしている理由は少し気になります。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

よろしければ以下記事もご覧ください。

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?