刀の鑑定会、こんな人も多いらしい

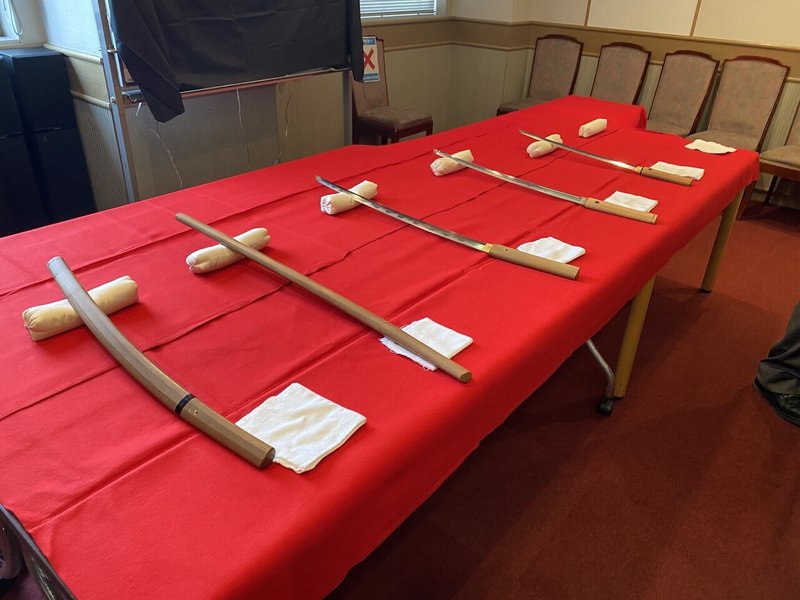

刀の鑑定会では茎を隠して作者が見えない状態で姿や刃文、地鉄を見て作者を当てるゲームのような鑑定会というものがあります。

私含め最近は若い人も参加してる人も多いですが、今でも鑑定会となると比較的平均年齢は上がり高齢な方の参加が目立ちます。

実はその鑑定会の場でこんな人が多くいるらしい。

それが「刀以外を見て記憶する人」。

言っている意味が分からないと思うかもしれないが、例えばハバキを見てこのハバキが付いているからこの刀は○○だ、ここに傷があるからこの刀は○○だ、と判断するらしい。

「ハバキ鑑定」なんかとも言われたりするようですね。

果たしてこれは面白いのだろうか。。

面白いかは置いておいて、出来るか出来ないかで言えば恐らく出来る。

そんなに都合よく同じ刀が出るの?と思う人もいるかもしれないが、例えば日刀保(日本美術刀剣保存協会)の定例鑑賞会などでは、日刀保が所蔵している刀から鑑定刀が出てくるので何年も鑑定会に参加していれば「見知り」と言われる既に見た事のある刀が出てくることもある。

また、各支部の鑑賞会でも多くは日刀保から刀剣を借用してくるので同様に何年も参加していれば見知りの刀が出てくる。

つまり、ハバキや傷を全て記憶していれば確かにそれらを見て当てられるのかもしれない。

が、果たしてこれは面白いのだろうか。。(2回目)

因みに鑑定会で「自称先生」に多いらしいからどうしようもない。

そんな自称先生が以前刀剣店に現れて、鑑定会で良く当てられるという自慢をしだしたらしいから大変だ。

じゃあ分かる?といって何振りか出されたものの、案の定全く分からなかったらしい。

すると「2、3分見ただけじゃ分からない!」と。

別に素人なんだから分からなくても恥ずかしい事は何も無いと思うんですが

、プライドが邪魔するのでしょうか。それとも鑑定会で周りから賞賛される事で引くに引けなくなってくるんでしょうか。

個人的には、姿や刃文、地鉄などの特徴を記憶する事は自然だと思う、というかどんな人もこれらの特徴を記憶してその刀工についてのデータベースを作っていくはず。

そして自分の中のデータベースを大きくして、刀を見た時にその中から思い当たる刀工を絞っていくのが鑑定の普通の流れなのではないか。

刀が見れる人はそのデータベースがとてつもなく大きいはず。

でもハバキを見て覚えた人はハバキが変わっただけで分からなくなるし、傷を見て覚えた人もその刀以外の刀は分からなくなってしまう。

どうせ記憶するなら刀そのものの特徴を記憶しましょう。

という事で今回の話はここまでですが、折角ハバキの話が出たので興味ある方は以下もご覧下さい。

ハバキといっても色々な形のものがあります。

これだけでも充分に芸術品…。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?