刀ケースをお納めした方の御宅を訪問⑤

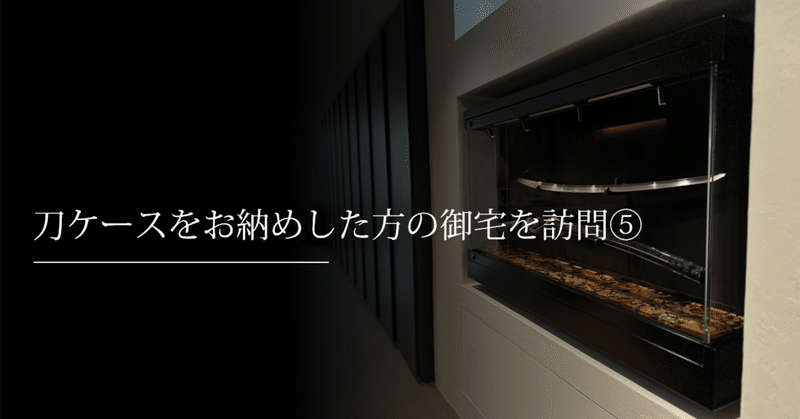

都内某所、刀展示ケース「刀箱 箔漆仕様」をお納めさせて頂いた御宅がリフォーム中との事だったのですが、遂に完成されたとのことで訪問させて頂きました。

気に入って使って頂けているかなど訪問する瞬間というのはいつも緊張します。

今回の御宅では壁を凹にしてケースを埋め込み、壁とケースの面を面一にして頂いています。

これはかなり見栄えが良く羨ましい限りです。

私の家もリフォーム時に埋め込みにしたかったのですが、5畳という狭い部屋の都合上壁を手前にせり出す事が困難だったので出来ず終い…。

私の家の話はどうでも良いとして、今回展示頂いているのは江雪左文字につぐ左文字在銘の希少な太刀で、拵は徳乗の這龍目貫に信家鐔を用いて現代製作された物とのこと。 資料性も計り知れないです。

銘は「築州(以下切れ)」となっています。

摺上げながら反り高く踏ん張りある姿で、地鉄は板目に杢が混じっています。

刃は小のたれに小互の目が見て取れ、金筋や砂流しなどが頻りにかかり匂口がとても明るく冴えていました。

折角なので地鉄鑑賞モードに切り替えて撮影。(ケース手元のスイッチで蛍光灯のような白いライトに切り替えられます。)

そして拵。

拵は後藤家5代目徳乗の這龍目貫、鉄鐔の王者と言われている信家鐔を用いて、鞘師の名工である高山一之さんによって作られた黒漆塗研出鮫打刀拵。

天正拵と思われます。

信家鐔が付いていると拵が非常にしまって見える気がします。

そうした点が古来信家が武人達から好まれてきた所以でしょうか。

そして刀の横には何やら小さな壺と面頬が。

どちらも詳しくなくどういう物か分からず説明頂いたものの、申し訳ない事に記憶の彼方へ…。

しかし小壺は非常に細かく仕上げられ美しく、面頬は覇気が感じられ格好良い。

ちなみにケースの台座の色は色々変えて撮影させて頂きました。

当初の頂いていた箔漆板は二重金箔の以下のもの。

そして箔漆を使用しない標準仕様。

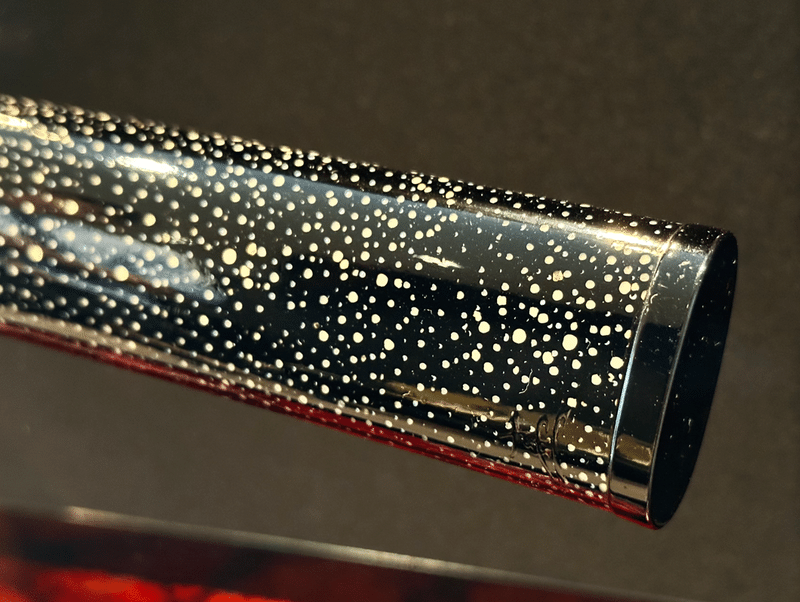

そして二重金箔をひっくり返して、立体的な赤。

私自身も金箔の場合は裏面を使用して展示する事はあまりしていなかったのですが、久々にやってみるとこの御宅には実にとてもしっくりきました。

横に展示されている小壺や面頬が落ち着いた雰囲気を醸し出しているので、落ち着いた色味の裏面を気に入って頂けました。

漆を塗って乾かしているので、漆の塗り面が立体的になっている事もまた高級感が増す気がします。

という事で私も早速家でやっています。笑

箔漆板をお持ちの方はひっくり返して置いてみるといつもと雰囲気の違う様子が楽しめるかと思いますので、是非お試しください!

ケース作りを通してこのような名刀を拝見させて頂けるのは本当にケース冥利に尽きるといいますか…有難い限りです。

これからも「刀とくらす。」という日本刀を日常生活に取り入れられるような場を増やす事で、その刀の所有者の周りにいる人々も刀の魅力に引き込めるような、そんな場を増やすことを目標に制作活動を頑張っていきたいと思います。

今回も読んで下さりありがとうございました!

いいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?