刀が見える人ほど謙虚

やはり刀が見える人ほど謙虚なのは共通している様子。

都内のどの刀剣店の人と話しても「俺は分かる!」と言っている人はまず見た事がありません。

皆一様に「刀は分からない」と言います。

また、鑑定会の支部長クラスの方やベテランの方なども「分からない」と言います。

勿論我々素人の感じる「分からない」のレベルとは全く違いますが、刀は勉強しても勉強しても分からないのが実態なのかもしれません。

例えば刀剣店に行くと刀を見せてくれて誰の作だと思う?と問題を出してくれますが、全部有名所で特徴も出ているので素人でも当たりやすい(それでも外す事も多いですが)刀を選んで出してくれます。

なので当たって嬉しい気持ちだけを貰う事が出来るのですが、だからと言って自分が見えると思うのは勘違いというもの。

そのような刀はほんの一部で、実際は同じ刀工でも変わった作風もあれば、研ぎ減って刃文が変わっていたり(例えば一文字派の丁子乱れが研ぎ減りで飛び焼きのようになっているなど)、地鉄も荒れていてよく分からなかったりする刀もザラにある事でしょう。

三日月宗近も研ぎ減りで二重刃が切れて「うちのけ」になっているだけかもしません。

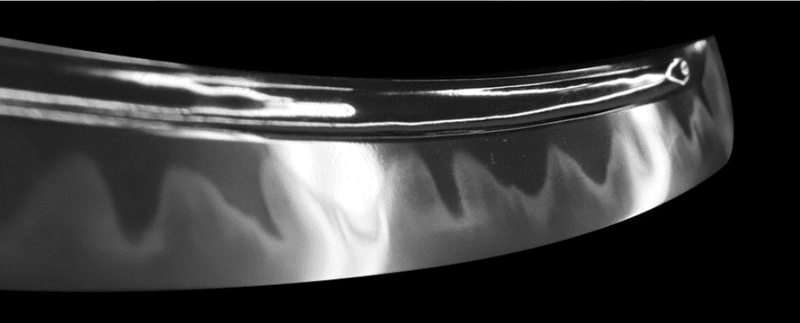

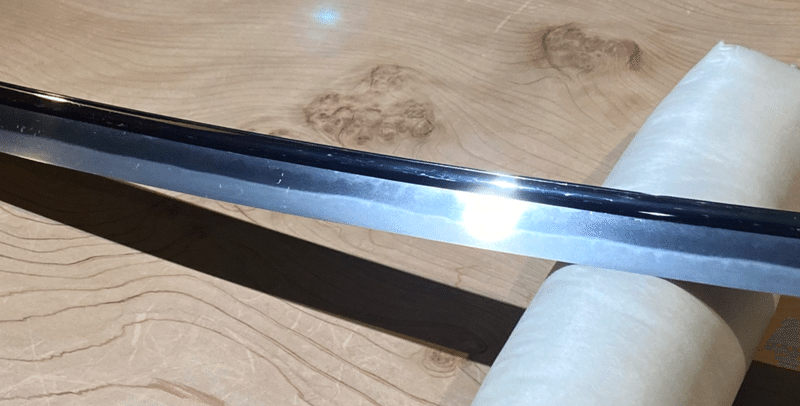

例えば以下の2枚は同じ刀工の作です(助広)。

(画像転載元:https://www.nipponto.co.jp/swords4/WK327884.htm)

このように濤瀾刃を見れば大体助広あたりかなと素人でも予想出来ますが、実際には直刃調の助広もあれば、丁子風の助広もあるわけで。

それらを見て私は助広と断定出来ません。

匂口の雰囲気等で分かるという人もいますが本当に凄い。

有名刀工だけでもこんなのがうじゃうじゃあり、マイナー刀工など含めるとそれこそ数え切れないほどあります。

そこに加えて新刀以降になると古刀写しまで現れます。

茎には時代の錆びも付き、大摺上げしたものと時代も一致するので茎での判断も難しくなります。

そうなると何が本物で何が写しか分からなくなってくる。

粟田口の地鉄も梨地で綺麗すぎてはじめは新刀のように見えました。

横に並べて比較して初めて地鉄の透き通りのようなものが分かりますが、個別で見ていると本当に時代が分からない。

大慶直胤の長光写しもそれはそれは見事で単体で見ると本当に長光に見える。でも本物の長光と並べると全く違う。

並べなくても同じ日であれば目がまだ違いを捉えられるのですが、日を跨ぐともう無理。

目がリセットされます。

人間の目とは分かっているようで分かってないんだなぁと痛感します。

見える人ほど知識として蓄積している量が膨大です。

知識が増えれば増えるほど簡単には判断できなくなり、ますます刀が分からなくなっていくのかもしれません。

だからこそ見える人程謙虚なのかもしれませんね。

1つ確信を持って言える事は、美術館で勝手に語ってくる人は大抵刀の事を分かってないです。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?