雉子股について

日本刀の茎は形状により様々な名称があります。

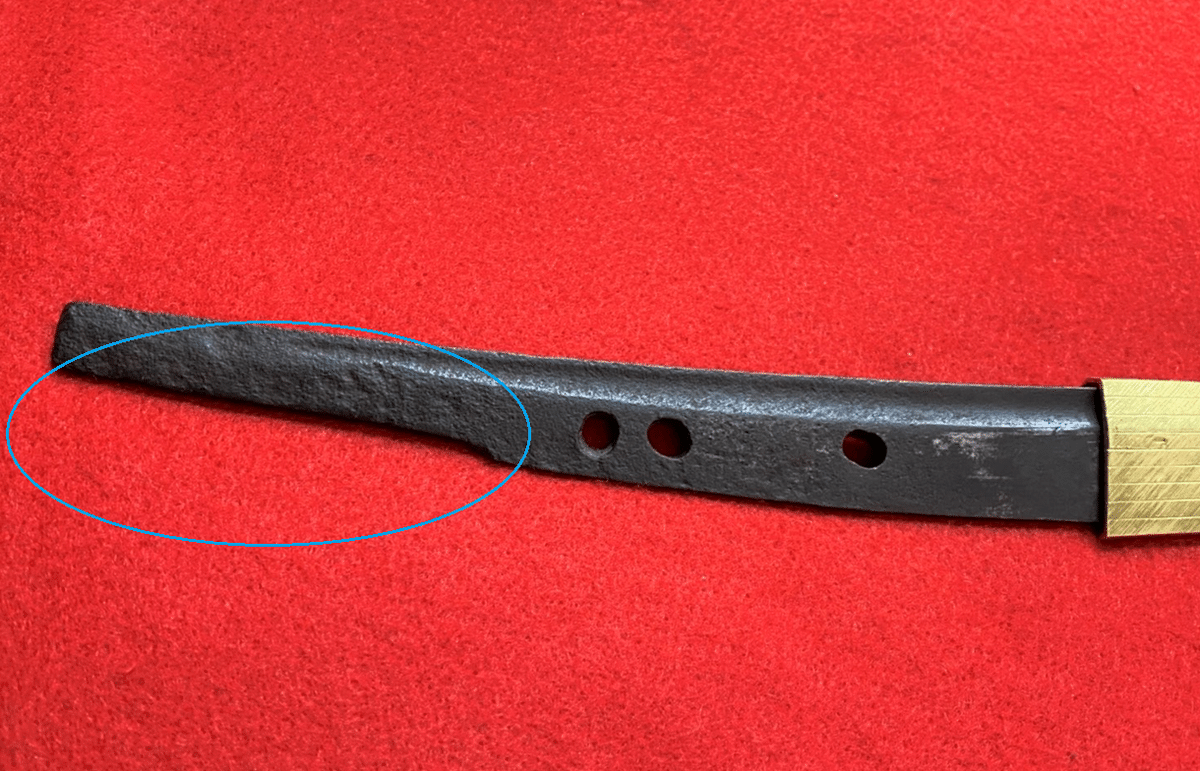

今回は途中から切り欠かれているような形状をしている「雉子股(きじもも)」についてです。

①雉子股とはこんな茎のこと

上の写真を見ると下の方が切り欠かれているのが分かります。

これを雉子股と言い、平安から鎌倉期にかけての生ぶ太刀に見られる特徴とされています。

通常は以下のように切り欠かれていません。

②なぜ茎の下部が切り欠かれているのか?

これは衛府太刀拵の柄に俵鋲(たわらびょう)が付いている為、それを避ける形で茎を削ったとされています。

(画像出典元:刀剣ワールド 金梨子地桐唐草蒔絵 衛府太刀拵)

つまり以下青線のような感じで茎が入っていると思われます。

(画像出典元:刀剣ワールド 金梨子地桐唐草蒔絵 衛府太刀拵)

③終わりに

雉子股の太刀を見れば、どこかのタイミングで衛府太刀拵に入っていたであろう事が推測できます。

因みに衛府太刀拵の「衛府」とは皇居警衛の役所の事を指します。

平安期に入るまでは地方豪族の師弟などから要員を選出していたので衛府太刀も実戦的なものだったらしいですが、平安期に入ると貴族の師弟が要員にあたるようになったので外装だけにこだわり、この時から既に飾りに過ぎなくなったようです。(参考:大日本刀百科 著:福永酔剣 「衛府太刀」)

江戸期になると武士は五位(諸大夫)以上になると衛府太刀の佩刀が許されたらしいので、雉子股の茎を残した太刀を美術館などで見かけた時はそういった人達が過去に儀礼用に携えていたかもしれないという事が想像できそうです。

(雉子股は茎の一部が切り欠いてあるだけなので勿論、糸巻太刀拵などにも入ります。なので雉子股を見たからといって拵えが衛府太刀拵に限定されるわけではありません。あくまである時期に衛府太刀拵に入れようとしたという事が分かる、という意味です)

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?