光忠と守家が非常に似てる件

光忠といえば鎌倉中期に備前で活躍した刀工で、長船派の始祖であり黄金時代の備前伝を代表する超有名刀工。

守家は少しマイナーかもしれないが、同じく備前の刀工で畠田派の祖。

(畠田派といえば守家以外に真守や家助あたりが有名でしょうか)

福岡一文字守近の孫とされ、備前国畠田村に住んだ為、畠田守家と呼ばれています。二代あると言われているようですが、初代守家は光忠と交流があったようで作風も似ているのだとか。

守家はその銘からも「家を守る」として大名から珍重されたらしい。

①刃文の特徴はどちらも蛙子丁子

光忠と言えば蛙子丁子の刃文が特徴とされていますが、守家も同じく光忠に似た蛙子丁子を焼きます。

両者の違いは何かと言えば地鉄の肌立ち具合や冴え、守家は蛙子が強調されている点などとも言われるようですが、私にはまだ分からない。

無銘の光忠と無銘の守家の極めの差は一体何なのか?ここは個人的にも知りたい所。

今回ネットで違いについて何か書かれていないか探していたところ紙上鑑定刀で取り上げているものがありましたので紹介します。

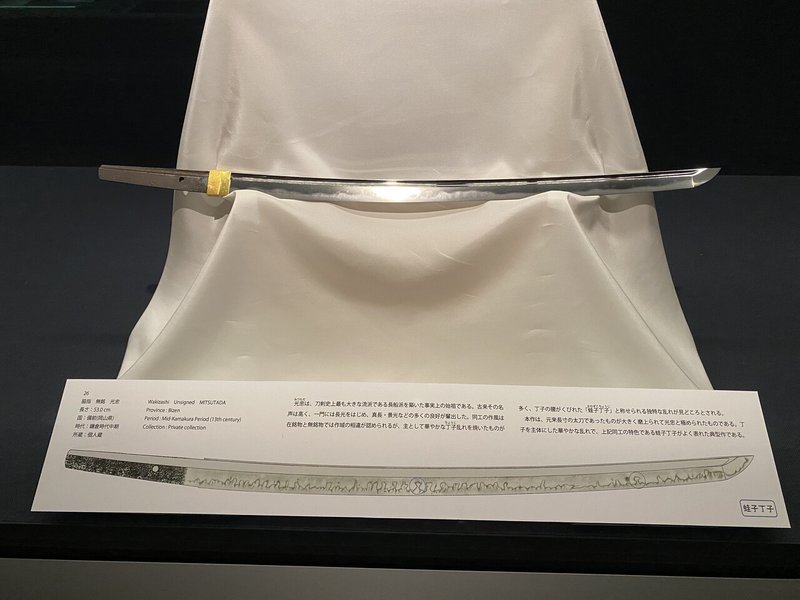

②これは光忠?守家?

(以下の四角部は実際に手に取って鑑定する際は関係無い部分かと思いますので隠しています)

(画像出典:日本刀剣電脳倶楽部)

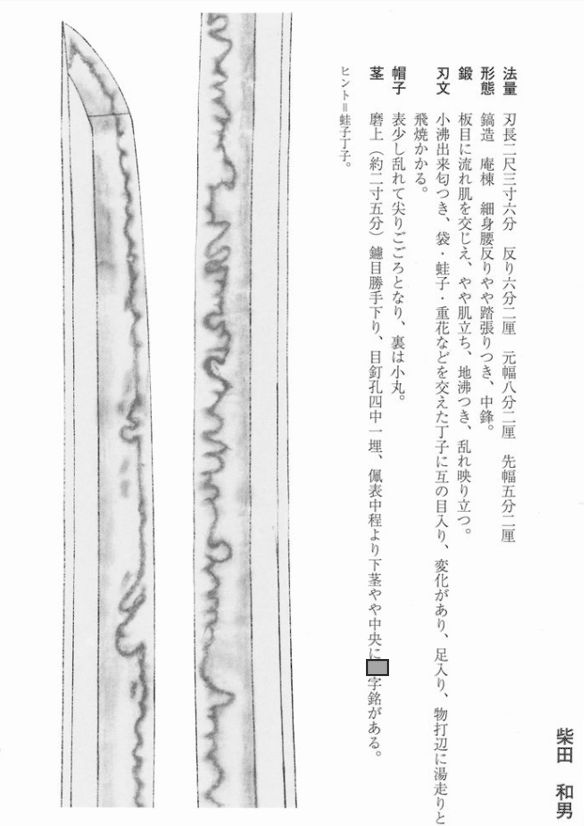

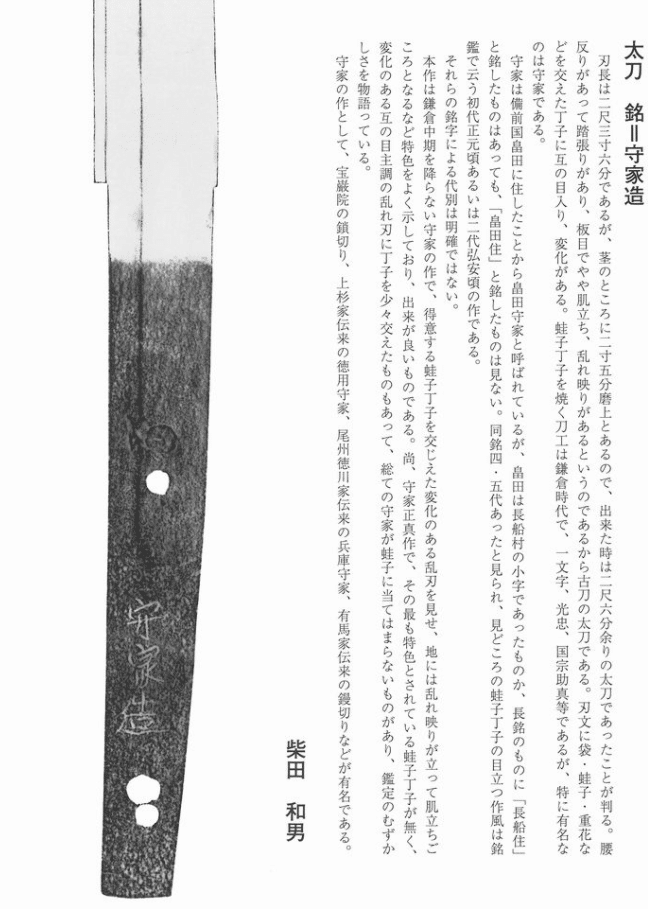

③答えは…

(画像出典:日本刀剣電脳倶楽部)

守家でした。

地鉄は小板目がやや肌立って刃文は匂口の深い丁子刃が、華やかに目立つものが多いとされているようです。

尚、丁子刃には逆がかったものや、蛙子が混じるものを手癖としているようです。(こちらのサイトより)

また、同サイトにて上記紙上鑑定刀に挑戦した方で当たりを取った方が、なぜ光忠ではなく守家に入札したのか書いてありました。

よっちゃん氏

(省略)光忠は守家より身幅が広いものが多く、守家は細身の物が多い、また、三者のうち守家が地金が弱いので銘守家造とします。

(「2012年10月1日 第7回出題「畠田守家」」より一部引用、省略)

守家の方が身幅が広く地鉄が弱いという表現が出てきました。

「古刀・新刀刀工作風事典(著:深江泰正)」を読んでみると、守家は

「匂出来、小沸つき、匂口は沈みごころ、腰刃を焼いたものもあり、光忠に似るが、やや泥臭い感じがある」と書かれています。

表現はよく分かりませんが、匂口が沈み地鉄の冴えが光忠に比べると足りないという事でしょうか。

私個人的な感想で言えば、以前無銘極めの守家を拝見した時は、匂口が明るく、冴えた蛙子丁子に映りが立っていて素晴らしい出来でした。

地刃が冴えて光忠であれば、これらの通りにいけば光忠に極まっていそうなものですが、なぜ守家なのか、やはりその違いがよく分からない。

光忠の在銘品はまだガラス越しにしか見た事が無いので違いを認識するに至っていない為、光忠は更に更に地刃が冴えているのかもしれない。

だとしたら光忠はやはり大変な名刀だ。

果たしてそんな事があって良いのか?!と感じるが、そんな事があってほしいとも願う。

いつか光忠を手に取って拝見出来るその日まで楽しみに取っておこう…。

④終わりに

因みに浅はかな期待として。

無銘極めに絶対はないので、もしかすると光忠の作が守家で極まっている可能性もゼロではないはず。これだけ色々な所で似ていると表現されている位なので尚更可能性としてはありそう。

光忠を手に入れるのは吉光を手に入れるようなものでやはり至難の業かもしれないが、守家極めの太刀であればまだ入手しやすい。

という事で光忠が欲しい人は、守家極めの太刀を光忠だと思い込んで所持するのも一つ手かもしれない。

値段も光忠に比べれば遥かにお買い得なはず…。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?