贈答としての刀工銘

贈答に刀は多く利用されてきました。

刀の出来だけではなく、願いを込める意味でも刀工名にもこだわっていたようです。

今回は「名刀と日本人(著:渡邉妙子」に記載の内容から一部紹介します。

①次期将軍への刀献上

江戸時代、時期将軍となる男子が生まれた7日目の祝い(御七夜)に、全国の大名からは太刀や刀が大量に献上されました。

例えば、徳川の御三家である、尾張徳川家、紀伊徳川家、水戸徳川家は、

徳川将軍家の家光とその若君に、以下をそれぞれ贈答したと徳川実紀に記されています。

尾張徳川家:

御所へ「助真太刀」、若君へ「包平太刀、長光刀、来国次脇差」

紀伊徳川家:

御所へ「国宗太刀」、若君へ「長光太刀、長光刀、来国次脇差」

水戸徳川家:

御所へ「来国光太刀」、若君へ「則次太刀、長光刀、来国次脇差」

将軍へは太刀1振、次期将軍の若君には太刀、刀、脇差の3振を一組にしていて、なんと長光と来国次が3家とも入っています。

なぜ長光と来国次が多いのでしょうか。

後程紹介する外様大名の贈答品では来国光も度々出てきます。

献上する刀には相当苦心したようです。

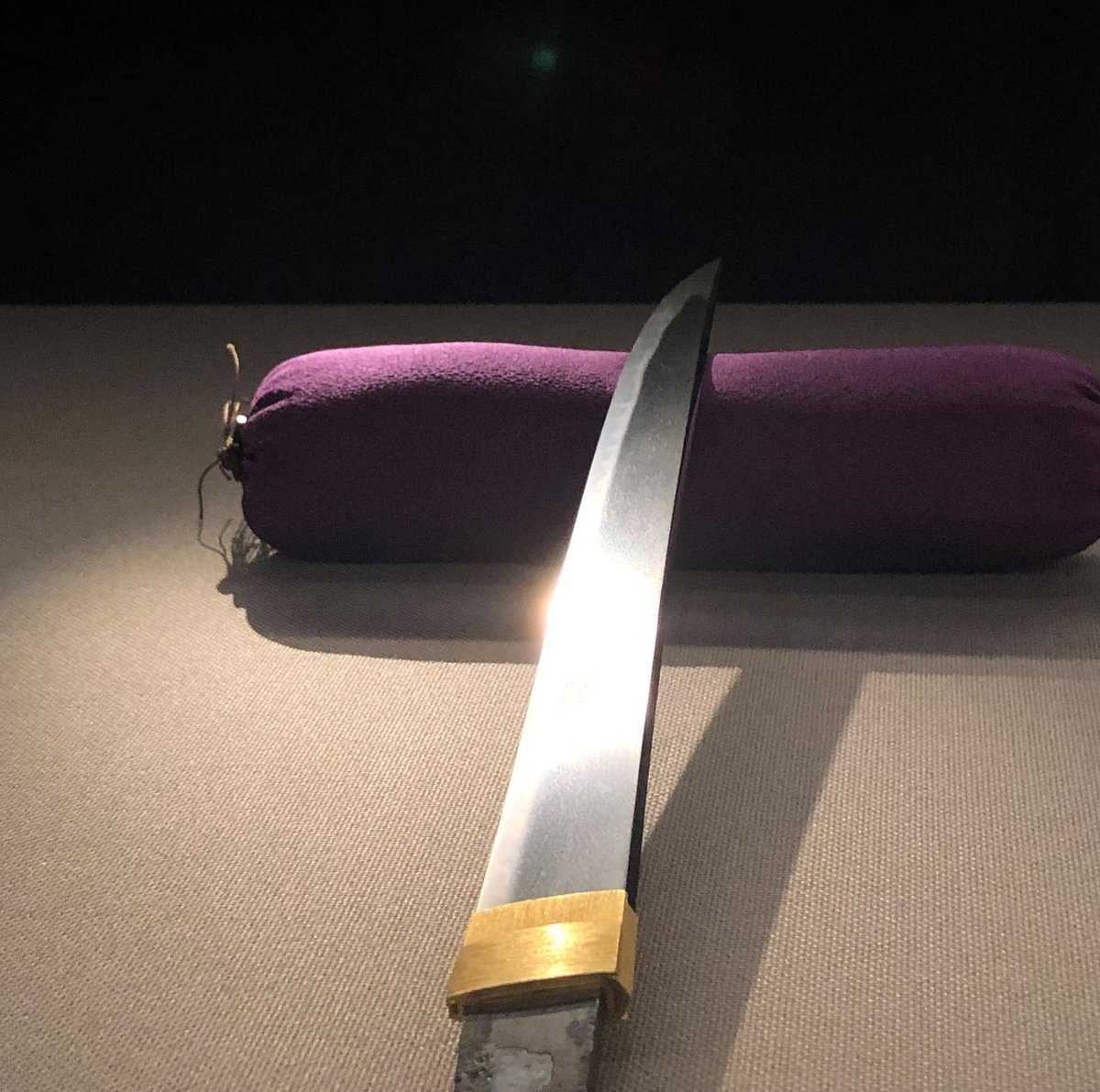

因みに脇差と書いてありますが、高級な贈答品としての脇差は現在でいう

短刀サイズ(刃長30㎝以下)である事も知っておきたい所です。

(来国次)

②外様大名筆頭の前田家の献上刀

次に外様大名の筆頭であった前田家を見てみましょう。

前田家(前田利常):

大「正宗」 小「義弘」

古名刀には格付けがあり、贈る相手の格式にあった選択をしなければなりません。刀の格付けを表にした番付表と言うものがありますが、少なくともその表にある大関、関脇、小結の三役クラスを選ばなければならなかったようです。

(この番付表は時代によって様々な物があり記載内容も変わります)

(画像転載元:https://aucview.aucfan.com/yahoo/181559727/)

尚、十両格のものを献上していた場合は今後信頼を得ていくのは難しい事になるようです。

また不出来のものであれば格の高い銘でも相手に不快感を与える為、充分な贈答の意味をなさなくなってしまいます。

前田家は正宗と郷の大小ですが、このように正宗と郷で大小を組み合わせる事が出来たのは前田家だけであったようです。

江戸初期には既に刀に関心を持っている武将が高額で求めていましたが、前田利常はその中でも正宗の収集に力を入れていたようです。

③その他外様大名の献上刀

上杉家:

大「来国光」 小「左文字」

佐竹家:

大「包永」 小「新藤五国光」

伊達家:

大「真長」 小「来国光」

鍋島家:

大「来国光」 小「兼光」

藤堂家:

大「延寿国泰」 小「行光」

加藤家:

大「光忠」 小「吉光」

有馬家:

大「定利」 小「信国」

細川家:

大「来国光」 小「来国光」

南部家:

大「正恒」 小「次吉」

伊達家の真長や、藤堂家の延寿国泰は一流刀工とはされていませんが、

刀工の名に寿ぐ心を掛けて選択した様子が伺えます。

(備前長船兼光)

④刀工銘に秘められた願い

(画像転載元:http://kako.nipponto.co.jp/swords2/KT214041.htm)

下のように世継ぎである若君を寿ぐ心を名工の名に託しているようです。「長光=若君の世が長く光輝くように」

「来国次=来るべき国を継ぐ」

以下は書籍に記載がないので私の想像です。

「来国光=来るべき国の未来が光輝くように」

「行光=若君の行く先が光輝くものになるように」

「国泰=国の泰平を願う」

⑤終わりに

長光や来国次、来国光が異様に多いのは、刀工名も含めて誕生祝いにふさわしいと考えられていたからではないかと推測されています。

これらの刀は数に限りがあるので、諸大名は日頃から刀の収集に力を入れる必要があったと推察されます。

名工の作は大名間の付き合いには欠かせない大事なものだったんですね^^

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?