日本刀の重さはどのくらい?

刀ってこんなに重かったんだ!

という人もいれば、意外に軽い!

と驚く人もいます。

因みに私は新刀を初めて持ちましたが重く感じました。

昔の人はこれを振っていたのかと思うと信じられない、そんな印象を最初に抱きました。

①一般的な刀(2尺3寸、刀身約70cm)の重さ

刀剣ワールドさんの記事によると古刀と新刀で重さが異なるらしいです。

・古刀で600~700g

・新刀で1kg前後

というのが大まかな重さのようです。

ただ古刀は研ぎ減っているから全体的に軽いという可能性もあるかもしれません。

というのも健全な古刀は持った感じ新刀か?と思うほどズッシリしているものもあったので。

そう考えると、製作当初の古刀は800~900g位あってもおかしくはないのではないかと推測します(あくまで推測)

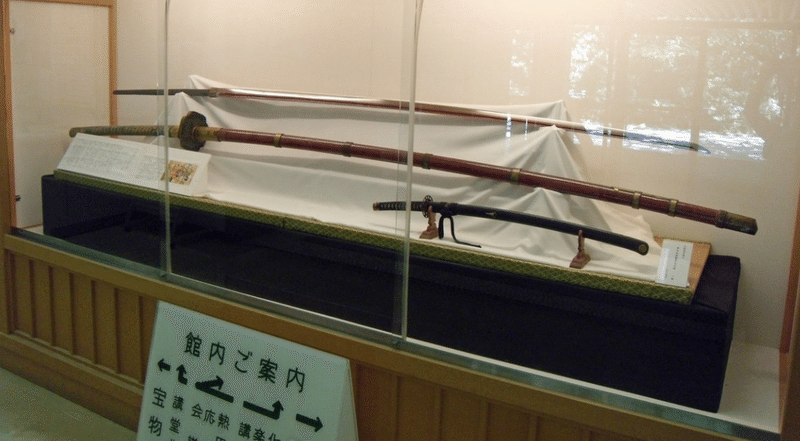

因みに例外はあり、熱田神宮の太郎太刀。

これは2.2mあり、重さは4.5kg。

…いや、振れるかーい!

(画像転載元:歴史ファイル)

②軽い方が振りやすいのか?

では軽い方が振りやすいのかといえばそんな事もない。

持った時に重心の位置がより手元にある方が軽く感じる。

物打ち(先端の方)あたりに重心があると実際の重さ以上に重く感じる。

優美な姿をしている鎌倉末期頃までの古刀なんかは手元に重心がある場合が多い気もする。

いや、気がするだけでそんな事もないかもしれない。

ただ切る時は物打ち当たりに重心があった方がきっと深く切れる。

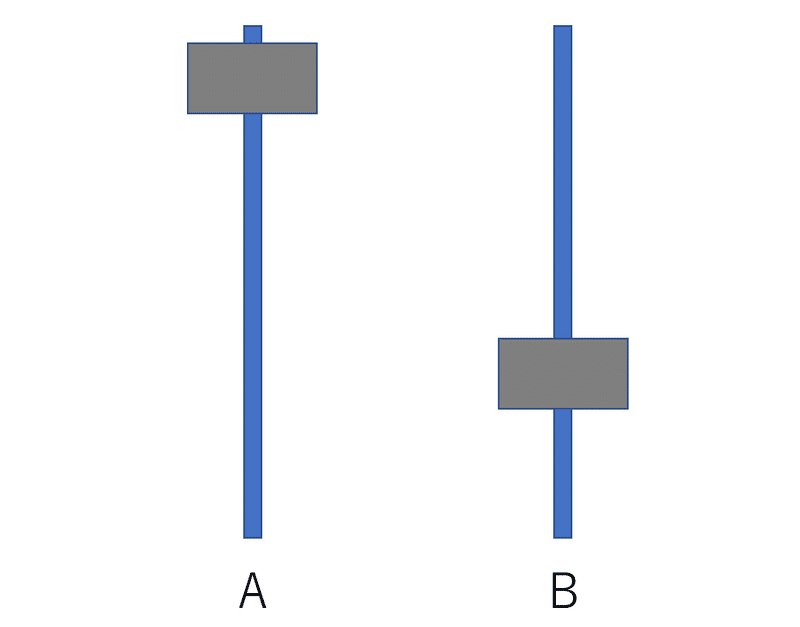

ハンマーを想像すれば、分かりやすいかも。

先端に重さがあるAのハンマーと手元に重さがあるBのハンマー、

Aは早く触れないけど当たったら痛い。遠心力が加わり深く刃が到達する。

Bは早く触れるけど当たっても痛くない。軽い分刃が深く食い込まない。

そもそも刀は相手に少しでも触れた時点で出血するので、そういう意味では古刀は相手に深く切り込むことよりも、相手より素早く一撃を与える事を重視していたのかもしれない。頑丈な鎧も着ていましたし、その隙間を素早く狙う方が実用的だったのかも。

そして試し斬りの流行る新刀以降ではとにかく深く切り込みを入れたいので、物打ち当たりに重心が来るように作った刀も多いのではないか?

虎徹には裁断銘が多いので、今度持つ機会があれば重心位置を意識してみたい。

尚これはただの仮説。

何の根拠もないし、そもそも時代によって重心位置が変わるのかも不明です。

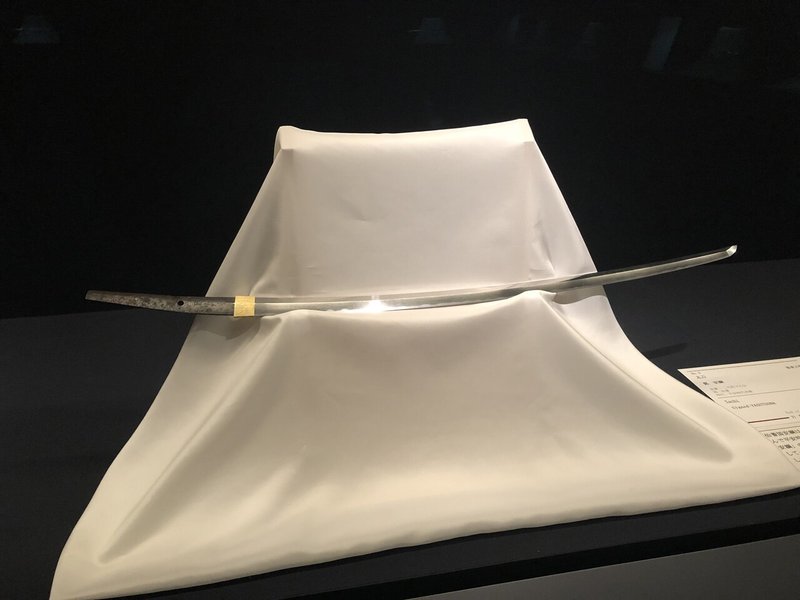

③名刀はバランスが良い、らしい

名刀は得てして持ったときのバランスが良いという。

ただし鍔を付ければそれによっても手持ち感も変わるので具体的にどういう状態をバランスが良いというのかまだ私も分からないでいます。

ただ柄を付けず茎を持って疲れやすい刀と疲れにくい刀があります。

がっしりしていてもバランスが良いとあまり疲れない気もする。

軽くてもバランスが悪く持ちづらいと手首が疲れる。

刀匠が武器としての使いやすさを重視していたのは当然なはずです。

そしてそのバランス感というのは完全に感覚による物でやはり名工と言われる刀工ほど刃文や地鉄だけで無く、そういった部分も完成度が高く作られている様子。

そしてバランスが良い物は必然的に姿が美しくなるのかもしれない。

これがまさに機能美なのかも。

重心は刀を手に持たないと分からないので、持つ機会があれば刃文や地鉄、姿以外にも目を向けると新たな発見があるかもしれないですね^^

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?