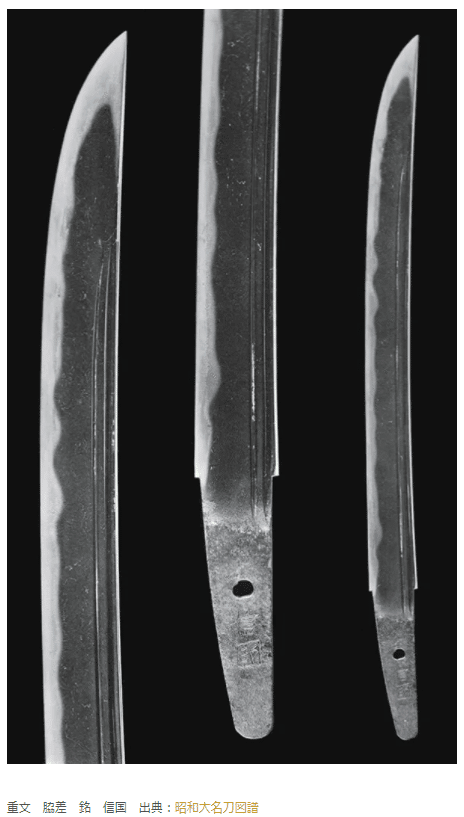

あぁ。信国

以下で愛刀が実は信国では?という説について前回書いたので、今回はこの信国について書きます。

一言に信国と言っても、実は沢山の信国がいます。

①初代信国

(画像転載元:https://kougetsudo.info/nobukuniha/)

南北朝中期の延文、貞治ごろ(1356~1368)に京で活躍したとされる名工です。同じ頃、長谷部派という名工群もいました。

古伝書によると、山城伝の了戒の子、もしくは孫という事になっています。

また作風も似ている事から相州貞宗に師事したとも伝えられています。

色々な信国がいますが、平均して一番価格が高いのは初代信国です。

作風

・来派のような作らしく、直ぐ刃と貞宗ののたれ刃の二様

・皆焼となる物は基本的には見ない(らしい)

・刃に沿って点々と湯走りが入ったり、沸映りが立つものも。

・彫り物は基本的に簡素な物が多い(真の倶利迦羅を浮き彫りにした作も僅かにあるそう)

・刃よりに柾が見られる(ここが了戒系との繋がりを物語っているとの事)

②応永信国

南北朝末期から室町期にかけて左衛門尉信国と式部丞信国が代表格となり、共に応永年紀を切るところから総称して応永信国と呼ばれます。

彫り物もかなり凝ったものになるのが特徴。

初代信国の刃文が、直ぐ刃やのたれの二様だったのに対して、応永信国になると「互の目調の乱れ刃」が加わります。

因みに愛刀の無銘行光極めの短刀が化けたのではないかと考えたのがこちらの左衛門尉信国。

実物を手に取って見た事が無いので、作風についての考察が出来ませんが。。

(画像転載元:https://www.aoijapan.com/img/sword/2019/19724-2.jpg)

(画像転載元:https://www.aoijapan.com/img/sword/2019/19724-4.jpg)

写真で見る限りだと行光に比べて肌が立ちすぎているようにも見えます。

③宇佐信国(筑紫信国)

室町中期ごろになると、了戒の後裔が九州豊前(現在の福岡県東部と大分県北部あたり)の宇佐に移住したのと同じタイミングで信国の後裔も宇佐に移住するので、この頃の信国を宇佐信国と呼んでいます。

しかも今までは名前であった信国を「屋号」として使うようになります。

例えば、信国吉助、信国吉定、信国吉直といった感じです。

これは「長船」と同じように、信国という名がブランドになった結果と考えられます。

(画像転載元:https://katananokura.jp/SHOP/1504-W01.html)

④筑前信国

もうかなりややこしいのですが、黒田長政が関ヶ原の戦い(1600年)で功績を上げた事で、中津(大分県)から福岡に移る事になります。

その際に宇佐から信国派の刀工を福岡城下に集めて庇護していたらしく、その時の信国派の刀工を筑前信国といいます。

代表刀工は信国吉貞、信国吉政、信国吉次、信国吉包などなど。

同じような名前で頭が混乱しますね。

因みに黒田藩では他にも「筑前石堂」が有名ですが、信国派の刀は黒田藩内のみに販売が許され、他国への販売が禁止。

そんな事もあり、その存在自体があまり知られていなかったようです。

(画像転載元:https://www.tsuruginoya.com/mn1_3/a00255.html)

⑤終わりに

信国、実は実際に手に取って見た事が2回程度しかありません。

初代信国以前の相伝のもの(新藤五、行光、正宗、貞宗など)と比較するとそこまで刃が明るい印象は無く肌立ち気味だった記憶ですが、かなり記憶が曖昧で自信もありません。

鑑定会では彫り物が無ければまず信国に入れない位に、私の中で信国は彫り物とセットになっています。

実際にそんな事はないのでしょうが、それが私の素人脳としての限界です。

そんな思いもあり、当初は彫がない愛刀を見て信国説を外して考えていましたが、信国と考えるとしっくりくる面があるのも事実です。

作風が行光に近いのか信国に近いのかは現状「?」なので、そこはこれから信国の作を沢山見る中で自分の中の結論を探していきたいと思います。

愛刀調査については冒頭にも載せましたが、以下記事をご覧ください。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?