町田虚無僧寺☆梅見山大澤寺について

町田市本町田の菅原神社の別当寺であった虚無僧寺、大澤寺について整理したいと思う。

参考資料は以下の資料です。

神田可遊著「町田三天神と虚無僧寺(下)」

小川春夫著「虚無僧寺(町田)南松寺」

小川春夫著『虚無僧寺院(普化禅宗)孝 資料編』

西向寺奉賛会発行『東海道神奈川宿 虚無僧寺西向寺』

梅元山大澤寺

異山号

梅見山(一閑先生尺八筆記)

梅光山(諸国普化宗門寺書上)

異寺号

台沢寺(田安文庫・普化宗門寺号附)

所在地

昔:武州多摩川郡久留領本町田邑一色

現住所

東京都町田市本町田802番地正面前

*旧旗本久留氏領 本町田村の西側にあり、当時社地は、松杉及び雑木茂り、本町田菅原神社の入口、鳥居の前、旧鎌倉街道をはさんだ反対側にある。

当大澤寺は短い参道入口あり。旧神社地のうちに当寺があった。地元の人、神社此地を「殿の城」とも呼び、南北朝時代、一色伊賀氏が住んだという。

本寺

金先派 青木山西向寺

菩提寺

曹洞宗 宗保院

南大谷南松寺も、菩提寺は宗保院。五十嵐某家の伝承。

尚、江戸期の過去帳は存在しないとのこと。

本堂

木造平屋 間口三間・奥行五間(小川春夫氏推定)

歴代住職

開山 悟山源了(悟心玄了) 承応二年(1653)二十日

二世 了山 延宝年中(1673−80)

三世 不明

四世 不明

五世 不明

六世 貞徳一幀 座元 明和・安永年間(1764−80)

看主 義 鳳 座元 明和八年(1771)〜安永元年(1772)十二月迄在職 天明年中頃示寂

院代・除世 長運観守 和尚 天明年中頃(1781-89)示寂

七世 看主 禅長居士 天明五年(1785)四月看主在職 寛政年間(1789−1800)頃示寂

八世 蟠泥一風 和尚 文化四(巳)年(1807)五月十日

九世 一明帰栄和 尚元 天保十一(子)年(1840)四月十三日

十世 一法素心 上座 安政四年(1857)七月十三日

十一世 澄源有道 慶應元年(1865)十二月廿七日(西向寺14世)

十二世 蒼海友熙 和尚 慶應元年(1865)五月七日(西向寺15世)

十三世 静海謙讓 和尚 明治中期(1887~97)頃示寂

開山の悟山源了は南松寺の開山でもあり、七世以外は六世以降から南松寺と歴代が同じである。

長運観守について

長運観守は、安永三年(1774)南松寺七世(南松寺本尊厨子裏に「安永三歳 造栄 当寺七世、長運観守 云々」とある)、安永四年(1775)五月に西向寺住職であり、同年九月には一月寺109世にもなっている(南大谷天神社の本殿、「正一体 天神宮」の扁額に「金竜山一月寺 一百九世当職 安永四未歳九月廿五日 長運観守」とある)。

本則も残っている。

西向寺住職の時に涼風子へ授与。

安永四年(1775)五月。

こちらは西向寺奉賛会発行『東海道神奈川宿 虚無僧寺西向寺』に写真の掲載がある。

現在は西向寺の菩提寺の本覚寺が所蔵。

安永三年(1774)三月十三日に、金先派の会合が船橋の清山寺で開かれ、幕府からの不法虚無僧取締令について協議された。

長運観守は、南松寺を代表して出席している。

出席者

西向寺=宗篤(*49歳と思われる)

普大寺=勇志(37歳・一月寺109世)

折紙寺=閣翁(70歳)

松見寺=無住

無量寺=仙長(51歳・彼の死を巡って裁判沙汰になる)

南松寺=観守(50歳・一月寺108世)

東昌寺=莫有(35歳)

大沢寺=空欄

龍山寺=無住

永福寺=留守居蘇有(44歳)

江月院=遠国遅来

「宗門雑録」(駒澤大学所蔵)

南大谷天神社の扁額や、宗門取締会議では長運観守は109世となっているが…、

一月寺の墓碑群の中の、

百七世松蔭玄操座元 安永二年(1773)七月十三日

の台座に、

建立百九世 観道勇志

とある。

109世が2人いることになり、長運観守は109世を除世されたかも知れないとのこと。

あと、南松寺墓碑群の中にある五輪塔を、小川春夫氏は長運観守の追善碑であると私見されている。

小川氏は何故そのような私見をされたのか…、本人に聞いてみたかった。

余談ではありますが、

小川春夫氏に関しては、本人の事は噂を聞くだけで私はお会いしたことがなく一体どんな人だったのかとても興味深い。多数の調査をされている。

こちらにあるのは、元八王子歴史研究会が発行した、会報「由比野」第十三号。(神田可遊師提供)

平成14・15年

以前、八王子の澤水寺『探墓行』の時に神田師が提供してくださった。

八王子の辺りが由比の牧(由比野)と呼ばれていた所以のことなども調べましたが、元八王子歴史研究会では、由比野の地名を誇りとして会報の誌名に取り上げたとの事。

小川氏はこの元八王子歴史研究会の会員にもなり、この会報誌にも調布の虚無僧寺の調査を投稿している。

タイトルだけ見ても中身も漢字ばかりで、普化宗のことを知らない人からみたらいったい何の調査やら、である。虚無僧関係の以外の会にも在籍して発表している姿勢をみると、小川氏の虚無僧愛の強さがひしひしと伝わってくる。

ちょっと脱線しました…。

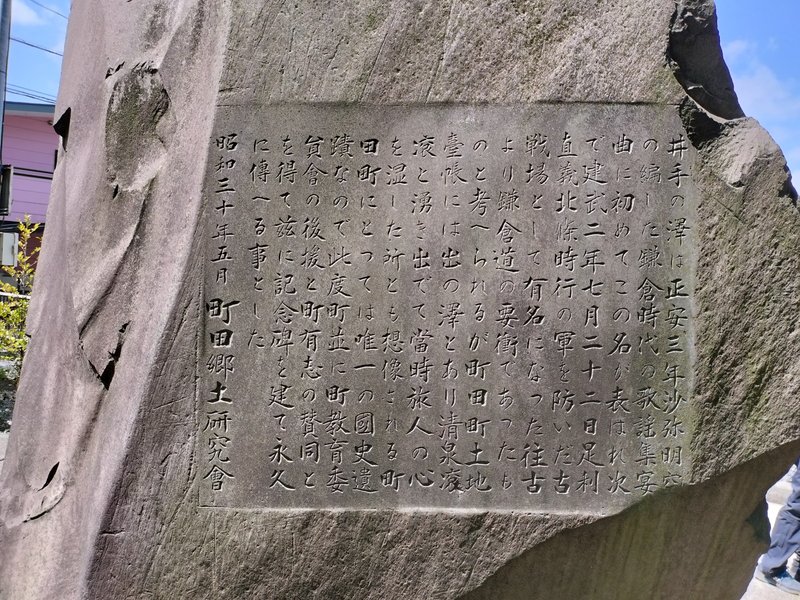

本町田 菅原神社について

由緒

室町期の永享年間、近在の大沢左近正次は、先祖の大沢七郎正純が鎌倉期元応年間に京都北野天神へ詣でた折に得た天神像(大沢家の守り本尊だったと言われます。)を、当地井手の沢の山上に奉安いたしました。 先述の中先代の乱で戦死者累々としたであろう当地に奉安されたということは、想像の域ながら、鎮魂という動機もあったと思われます。また足利将軍家が京都北野社を信仰していたこと、室町期には天神様は冤罪を晴らす神なる御性格が広まっていたこと等も関係しているのかもしれません。 時は下ってその子孫大沢玄蕃(げんば)は、江戸期初頭の寛永7年(1630)新たに渡唐の天神像を刻ませてここに奉安いたし、この地を寄進して本町田の鎮守としたのが当社の縁起であります。 尚、昔の本町田村はとても広い地域でしたが、天正10年(1582)分村が施行されました。本町田村から原町田村、大谷村が分かれ、新たなそれぞれの村は元の本町田村と同じ菅公を鎮守として祀ったのです。村民統治の必要性からであると共に、それ以前より村全体の人々から親しまれていたことを示すものと思います。 享保7年(1722)御本殿が再建され、天明5年(1785)社殿が造られました。 明治35年(1902)国の施策により、千眼天神社、大六天社、七面社、稲荷社、白山社の五社を合祀し、その後も菅公のご神徳と氏子崇敬者の篤い信仰により発展してまいりました。

東京都町田市には原町田、南大谷、そして本町田に町田三天神といわれる三つの天神社がある。

神田可遊著『町田三天神と虚無僧寺』によると、

この三天神の御神体は一本の木から西向寺開山の寒江清山の手によって、それぞれ作られたという言い伝えがあるそうで、三体とも見たという池田宮司の話によると「三体とも正笏の座像で、ほとんど同じ大きさであり、同一の作者のものと思われる」とのことである。

【正笏】 しょうしゃくとは、笏(細長い板)を両手で正しく体の中央に持つこと。

寒江清山は神奈川県本覚寺に旧跡がある一月寺末寺頭の西向寺の開山、神奈川県船橋の清山寺も開山でもある。1650年没。

三天神にはそれぞれ別当といって、神社に付属して建てられた寺があり、原町田天満宮は宗保院(曹洞宗)、前回訪れた南大谷天神社は、虚無僧寺の南松寺で、本町田の菅原神社も普化宗の大澤寺であったと思われる。とのこと。

別当寺とは、神社に付属して建てられた寺。神仏習合の結果生じたもので、社僧(別当)が、神前読経など神社の祭祀さいしを仏式で行った。明治の神仏分離令で分立または廃絶。神供寺。宮寺。神護寺。ともいう。

町田市史によると、

本町田村には字向村に天神社(菅原神社)があって村の鎮守であった。神体は木彫彩色の神座像で、脇に一木造渡唐天神立像が安置されている。「本町田天神社縁起」によると、この神社はもと一色氏の一族大沢七郎正純という人が京都北野天満宮から分神し、家の守護神としていたのを左近正次の代に永享元年(1429)現地に奉祀したものと伝えている。また渡唐天神像は寛永七年(1630)大沢玄蕃が神奈川宿青木山西向寺の開山寒江清山の作るところを譲りうけて安置したもので、社の脇に梅元山大沢寺を開いて守護したという。

要は、普化宗虚無僧寺の開山、寒江清山が作った天神像が、菅原神社に安置されているのだ。

ただし、お寺のご開帳のように一般人が拝観することはできないそうです。

残念…

尚、大沢七郎正純の墓所は、曹洞宗永蓮山大泉寺(下小山田町332番地)に在るとのこと。

国立国会図書館所蔵

こちらは北斎画の渡唐と天神の像。

菅原神社の神体は渡唐天神立像ということで、この二人の合体型ということでしょうか。

大澤寺の古文書など

〈棟札〉

菅原神社にある棟札に、大澤寺の名前が残されている。

一つは「本町田菅原神社略記」にある享保八年の社殿再建を裏付けるもの、もう一つは天明五年の時のものといわれているとのこと。

棟札とは、建物の棟上の際に、建造の年月日や施主・大工などを記して後日に伝えるために作成され、天井の棟木などに打ち付けられた板札のこと。

「別当大澤寺」と記されており、これらのことによって天神社の別当は大沢寺であることが判る。

当時の虚無僧たちは、神社再建の時は、この辺りの住民の大沢さんたちと一緒に棟上げ式にも立ち会っていたのでしょうね…。

〈大沢寺の門弟印鑑(写)〉

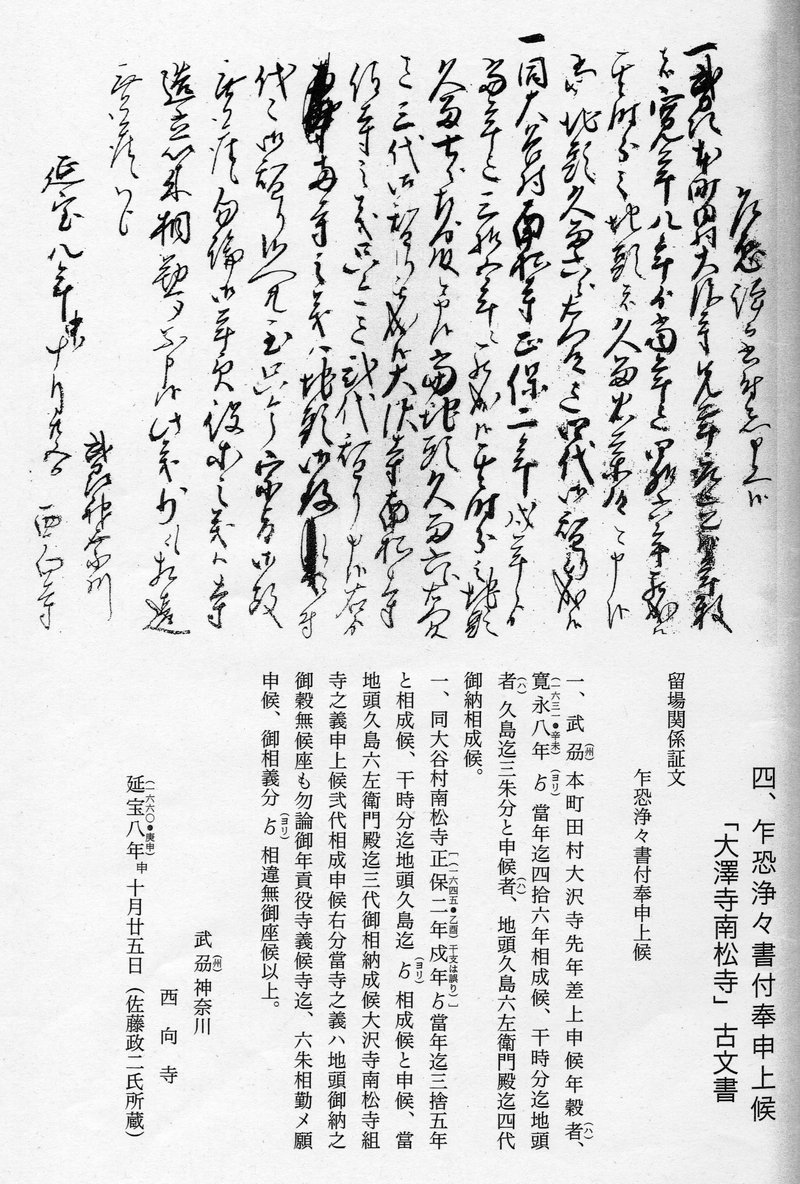

〈留場関係証文〉

古文書の写し「復飾願写」「復飾願」が神社に保存されている。

小川春夫著『虚無僧寺院(普化禅宗)孝 資料編』

日付は明治三年。復飾とは、一度僧籍にはいった者が、もとの俗人にもどること。 還俗することであるが、こちらの天神社に保存されている復飾願は、神田氏の見解によるとそのような内容では無いように思えるとのこと。 「復飾願写」の内容は、大沢忠三郎という天満宮の鍵取が大沢玄蕃という由緒ある名前に改名して「神勤社務相続」したい旨、神奈川県に対して、本寺の西向寺、静海謙譲和尚が地元の氏子惣代などと共に願い出たもの。静海謙譲和尚は、鈴法寺の三十三世海我和尚と共に、維新から廃宗に至る普化宗の最終期に、一月寺系寺院の雑務処理をし行った人物。

明治三年とは、普化宗が廃宗になる一年前。画像は、小川春夫著『虚無僧寺院(普化禅宗)孝 資料編』から一部転写させて頂きました。

このように、大澤寺に関する古文書などは、わりと多く遺されている割には、南松寺と比べて遺跡等は何も残っていないようです。

ただ、墓碑に関しては、南松寺と同じ、開山の悟心源了、八世蟠泥一風、九世一明帰栄、の三つの墓碑が、南大谷天神社に遺されている。

さて、ようやくここから町田虚無僧寺『探墓行』です。

前回4月の南松寺からの続きです。

南大谷天神社から恩田川沿いを歩いて約20分ほどの、鎌倉街道沿いに、本町田の天神社はある。

ここに普化宗虚無僧寺の開山、寒江清山が作った天神像が祀られているのだ。

神社の横に説明板でも立てて、書いておいて欲しい。

佇む神田師。

神社は高台の上にあり、この辺り一体が1300年代の戦場跡であるとのこと。

裏には、

清泉滾々と湧き出でて当時旅人の心を湿した所とも想像される

とあります。

大澤寺という虚無僧寺の名前の所以も、元を辿ればここからが湧き出た澤からきているのが想像できる。

せめて、

道路拡張でアスファルトの下か、宅地かガソリンスタンドの下にでも埋められてしまったであろう虚無僧の霊をなぐさめます。

ご一緒に探墓行した参加者の撮影です。

通りすがりの皆さまに感謝🙏

2022年の『探墓行』の記録↓

ご協力

尺八研究家 神田可遊師

参考文献

神田可遊著「町田三天神と虚無僧寺(下)』

小川春夫著「虚無僧寺(町田)南松寺」

小川春夫著『虚無僧寺院(普化禅宗)孝 資料編』

西向寺奉賛会発行『東海道神奈川宿 虚無僧寺西向寺』

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇