虚無僧の帯と、尺八袋房紐の結び方講座!!

『虚無僧の帯・尺八袋房紐の結び方』

戸谷泥古〈本曲研究家〉

帯

一、本結び〈短冊結び〉

帯は二廻り半強以上の長さが要る。

まず二廻り、または三廻り巻いてみて、手(結ぶ部分)の長さ(左右均等)を決める。片方の手を前に残して巻き始め、終わったら交叉させる〈1〉。次いで、竪(タテ)結びにならぬように、逆に交叉させ〈2〉、固結びにする。結び目を内側に押し込める〈3〉。手を短冊型に折って、帯の内側を上から下に通す。形を整えてから結び目に手を当て〈4〉、他方の手で帯の後を把んで右方向に廻して、結び目を後にする〈5〉。

以上は国泰寺の虚無僧から習った。

二、略式

帯は二廻りプラス短冊二個分あればよい。帯を切って短冊を二個作る。芯を入れた方が良いかも知れない。巻き終わりが身体の真横にくるように、あるいは、帯を巻いてから挟んでも良い。止めは〈6〉〈7〉のようにする。

袋房紐

紐を半分に折り、折り目を巻き始めの部分に当て〈8〉、適当に下げてから戻し〈9〉、その上を巻いていく〈10〉。巻き終わったら〈11〉のように、それぞれ内側から外側に向けてくぐらせ、〈12〉のように、それぞれ内側から外側に向けてくぐらせ〈12〉のように、巻き始めの頭(折り目)を引っ張って締める。蝶結びのように見える。房の方を引っ張ると輪は簡単に解ける。

なお、袋を刀袋と誤解している人が多いが、予備の尺八(替え竹という)を入れるためのものである。為念。

この資料は、故山田悠氏の遺品ファイルに保存されていたものです。

これを書いた、本曲研究家の戸谷泥古氏は、『虚無僧尺八製管秘伝』と『虚無僧尺八指南』という本を書いておられます。今、手に入れるのはとても難しそう😥

この資料、なんだかファイルにしまい込んでおくには勿体ない気がしたので、noteしてみました。

が…、

写真を見ても、説明を読んでも、私にはよく分かりません…汗。

戸谷泥古氏の言うように、国泰寺に行って虚無僧に聞いた方が早いかもしれない…⁉️

ところで国泰寺に虚無僧って今でもいるの?

という疑問の方は、こちらの高岡市観光ポータルサイトのブログをどうぞ↓

こちらのサイトに後ろ姿の虚無僧の写真が載っています。帯がちゃんと短冊型になってますね!

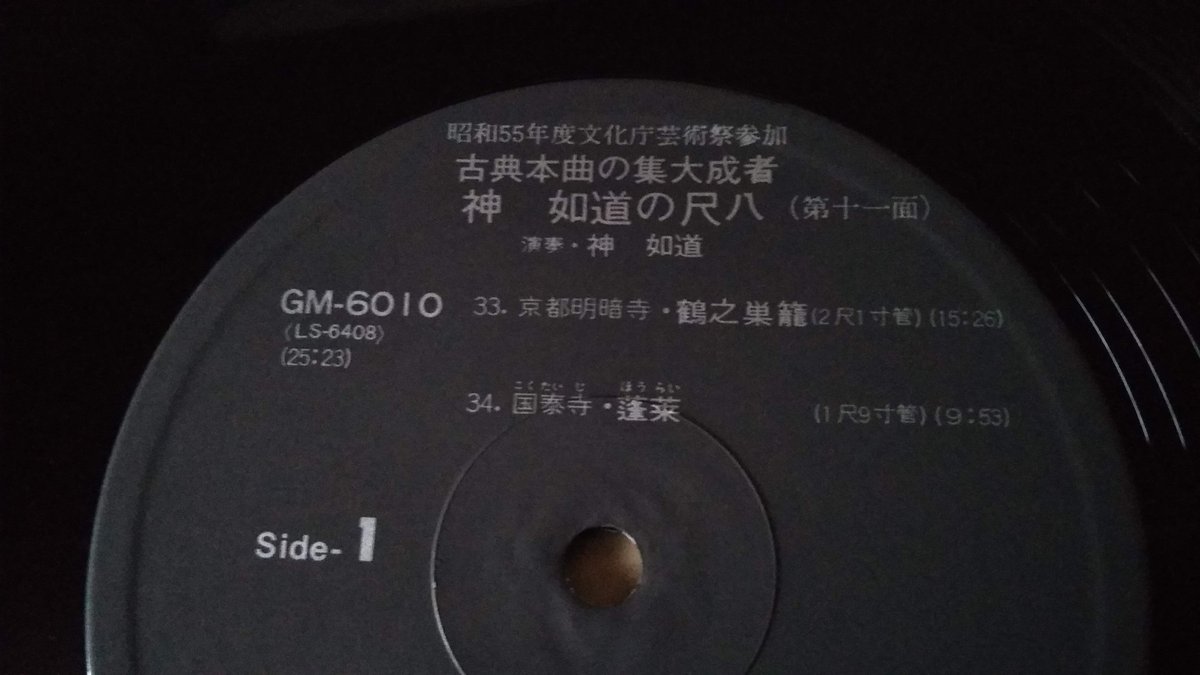

国泰寺の伝承曲『蓬莱』という曲があります。

雅楽のような、三曲合奏のような雰囲気の気品ある曲です。

お寺に伝承さた曲が今でもずっと演奏されているなんて、いいですね〜。

いつか、国泰寺に行ってみたいものです🙏

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇