新卒1年目で学んでおきたい、問題解決のフレームワーク基礎3選

問題解決の第一歩は、問題を正しく定義することです。

しかし、真の問題を特定するのは案外むずかしく、奥が深いものです。

問題の定義はそこそこに、「こうすればいいんじゃない」と解決案の議論に飛んでしまうというのはよくある話です。アイデアはいろいろと思いつきやすく、引力が強いので注意です。

今回は問題解決において有効なフレームワークを3つ紹介します。

(1)As is To be

(2)Five whys(なぜなぜ分析)

(3)ダブルダイヤモンド

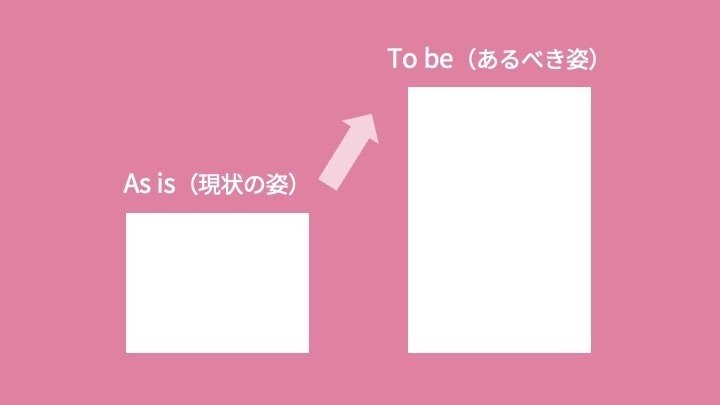

(1)As is To beでギャップを捉える

As isとは「現状の姿」のことで、To beは「あるべき姿」を示します。現状の姿とあるべき姿を比較し、そのギャップを捉えるフレームワークです。

現状認識をおろそかにしたままあるべき論をしてしまうことは多々あります。現状の姿とあるべき姿のギャップを可視化することで、何が不足しているのか、あるべき姿を達成するには何が必要なのかが明確になります。

そもそも「問題」とは相対的なものです。

何が問題なのかは、あるべき姿像=問題が解決した状態があってはじめて認知できます。

たとえば、営業職として働いていて、担当商品の年間売上目標が1,000万円だとします。しかし、期末まであと3ヶ月というところで、売上は600万円。この場合のギャップは、(As is)1,000万円-(To be)600万円=(ギャップ)400万円となります。目標に対して400万円未達であることが明らかになることで、次のアクションが立てやすくなります。

As is

売上600万円

To be

目標1,000万円

Gap

1,000万円-600万円=400万円

As is To beはシンプルで汎用性が高く、使いやすいフレームワークです。

ただし、問題を捉える初期段階では使い勝手が良いですが、深い分析まではできません。

そこで、問題の真因を突き止めるのに有効なのが、Five Whys(なぜなぜ分析)です。

(2)Five Whys(なぜなぜ分析)

Five whysは文字通り、なぜ?を5回繰り返して原因を突き止めるフレームワークです。

もともとはトヨタ生産方式の一つで、問題の再発を防止するため、問題の根本原因を突き止める手法として広まりました。

自動車の生産ラインは緻密にムダなく計画されており、どこかでトラブルが発生して生産ラインが止まると、ほかの工程にも影響を与え、大きな損失をおよぼすリスクがあります。

問題が発生したとき、真の問題を特定せずに応急措置をしただけではまた同じ問題が繰り返されます。モグラ叩き状態にならないよう、トラブルの真因を特定し、再発防止策を講じることが重要です。

実際にFive Whysをやってみるとわかりますが、なぜ?を5回も繰り返すとかなり深いところまで到達できます。

(3)ダブルダイヤモンド

ダブルダイヤモンドは問題解決のステップを4段階に示したもので、いまどの地点で悩んでいるのかを確かめるのにも有効です。

問題解決のステップ

1. 問題の洗い出し

2. 問題の絞り込み

3. 解決策の洗い出し

4. 解決策の絞り込み

課題について議論していたはずが、いきなり解決案の話をし出す人もよくいます。

そんなとき、ダブルダイヤモンドを図示し、「今はこのステップについて議論しよう」とピン留めすると、出席者同士のピントが合い、深い議論ができるようになります。

以上、3つのフレームワークを紹介してきました。

問題解決はビジネスの基本のキでもありますが、とても深いスキルです。フレームワークの引き出しを持っておくだけで、問題解決の質をグッと高めることができます。

なお、問題や解決策の深掘りにはロジカルシンキングも必須のスキルです。

こちらも参考にご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?