星座の間柄 ~『万華鏡天象』を読む

水源純です。

南野薔子さんの五行歌集『万華鏡天象』について、感想文を寄せたいと思っていたので、書かせていただきました。

⁂

本が手元に届いて、<万華鏡天象>というタイトルを見たとき、造語というか独自の組み合わせと思うが、ああ、これぞ南野薔子さんだと思った。

南野さんの二冊目となる五行歌集である。

万華鏡にも本当に小さなものから巨大なものまであるらしいとはどこかで聞いたことがある。それでも私が万華鏡といって思い浮かべるのは、幼いころ手にした土産物屋にあるようなハンディなサイズのそれである。直径3-4センチ程度の筒状の。

小さな筒の中は、鏡の効果で広がりを得て、うつくしい模様を成す。

それは歌とも似ているなと思う。

万華鏡のなかに天(宇宙)を持つのが南野さんだ。その象(もよう)を、万華鏡をくるくる回してはたのしむような心地で頁を繰る。

星ではなく星座と言うとき、星は連なりを得て、物語性を持つ。

とはいえ、その距離が遠ざかることもなければ縮まることもない。それを人は寂しいと言うかもしれないが、私は安心だと思う。距離が今のままという安心。

そのまま物語は紡がれる。星と星は、距離とその輝きを保たなければならない。星座とはそういう間柄である。

「待つ」という行為は概して期待である。けれどこの歌の「待つ」に期待感はまるでない。待つという自らの姿勢を示しているに過ぎない。こういうニュアンスの「待つ」が私は好きだ。

閉じこめるという語感からおぼえる窮屈さや閉塞感がないのは、万華鏡だからだろうか。破片は、鏡の世界でわずかな光を得て、あたらしい模様をつくる。

そもそも私たちは宇宙に閉じこめられていると言ってもいい。放たれているという言い方もできる。どちらを選んでも、そこに存在するという点において等しい。

この歌集に章立てはない。

一首〜四首組で進んでいくのだが、序盤に春から四季を追うように進むところがある。掲歌は夏あたり、金魚のうたが四首置かれたページにある。

金魚のうたの中でも、緋くはないこの金魚がとりわけ好きだ。

月夜、蒼、銀への、たたみかけとも、深化ともいえるところが特に。

衝撃の出会いというものはあって、それは雷に喩えられたり、擬音で表わしたり、昔から絶えず表現されている。

シリウスの青さと大きさ(明るさ)と存在感を以って示される戦慄は言うまでもないが、「君という絶景」に私は惚れ惚れする。

人間ひとりが、誰か(作者)に絶景と言わしめる大きさ広さを持ち得ることに、なぜだろう、嬉しさが込み上げてくるのだ。

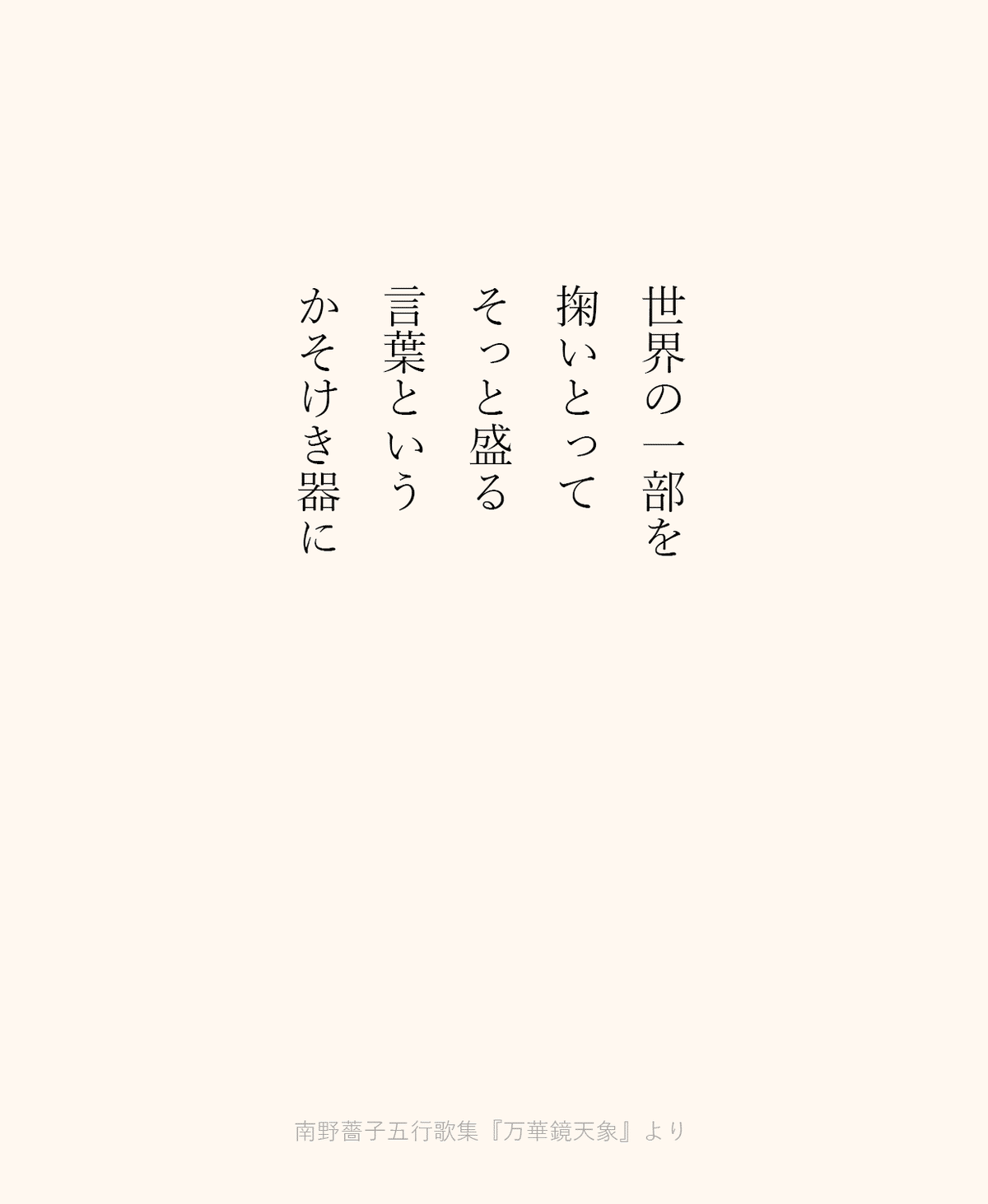

言葉とはなんだろう。詩とはなんだろう。

その時々で、力を持つようにも、何も持たないようにも思える。

かそけき器であろうということに異論はない。

掬いとってそっと盛って、そしてそっと放つのだろう。世界に。

前述の星座の間柄とでも言おうか。

私にとっての真の友というのは、こういう存在のような気がする。

この「二人」がいくつあってもよくて、それが満天の星々のように世界にたくさんあったらいいと思う。いくつも灯りあっていたらいいなと思う。

もちろん、歌友「南野薔子」さんともそういう間柄であれたらいいと思っている。

⁂

第一歌集『硝子離宮』の上梓以降の作品からセレクトというから、七年分の歌からだ。収録歌は百首にも満たないから、かなり厳選したのだろう。

以前にもどこかで(何度か)言っているが、南野さんは歌を磨き上げる、もしくは研ぎ澄ますという印象がある。肝心なのは「上げる」「澄ます」ところだ。磨き上げられた五行歌は、一個の芸術品といってもいい。

そんな星を探しに、ぜひこの歌集を開いてみてほしい。

もしお気が向かれましたらサポートをよろしくお願いいたします。栢瑚五行歌部(仮)の活動資金としてたいせつに使わせていただきます。