動いている平面と現実

4年ぐらい前になるが、「Futute Funk」というジャンルの音楽があることを知った。80年代・90年代の、日本のポップ曲を題材にしている(らしい)ことを、動画を見ていて知った(英語だったので自動翻訳の字幕を眺めつつ)。

音楽には詳しくないので、これ以上踏み込むつもりはない。それにしても、こうしたVHS的な映像表現が出回るようになり、「懐かしい」と「フェイク」が同じように見える時代になってきたのだろうかと感じた。(VHS:Video Home System。日本ビクター(現・JVCケンウッド)が1970年代に開発したビデオ規格。音質にこだわった「VHS Hi-Fi(Hi-Fi:high fidelity、高忠実度)」という規格も存在した。2000年代以降の「デジタル化」「ハイビジョン」の流れによってシェアが縮んでいった)

なんとなく、ぼくも古い作品について関心を向けてしまいがちになる。もうすこし細かく言うなら、「古いアニメーション表現」について、振り返ってみたいと考えることがある。昔の白黒アニメーション時代まで遡るわけではないけど、少なくとも1980年代ぐらいまでは確実に遡ることになる。

たぶんぼくにとって、魅力的だったアニメーション表現は、1980年代前後〜1990年代の、日本の商業作品に点在していた気がする。その頃の作品といえば、「ガンダム」や「エヴァンゲリオン」などの有名作が生まれた時期だ(ロボットアニメというジャンルにあたる)。そういう「ガンダム」や「エヴァ」が生まれてから、作品について語る人たちも多く現れてきたけど、映像そのものを構造的に分析する人はどちらかといえば少ない。たとえば以下のような書き方だ。

「画面の左右(下手と上手)、どの方向からキャラクターが動いてくるか」という要因に注目して、作品の物語的な構造について解説している。スクリーンショットを多用しながら、説明するのも興味深いスタイルだ。この記事は、『映像の原則』というアニメーション制作のハウツー本の紹介にもなっている。「ガンダム」制作者の経験をもとにした本だ。

先ほどの記事では、「上手・下手」の要素を掘り下げていた。ところで、ぼくが『映像の原則』で気になったのは以下の内容だった。

”” セルが3コマごとに一枚撮影しているリミテッド・アニメなら、背景移動も3コマごとに移動させればいいのではないか、と実験したことがあります。そうしたら、まったく駄目で、カタカタとトメの絵がつづいているだけになってしまって、動きらしいものになっていなかったのです。

そのフィルムを見て、スタッフ全員で大笑いをしたことがあります。50年近く前の虫プロダクションの天井裏の試写室でのことでした。

つまり、リミテッド・アニメというのは、セル絵が3コマごとにしか動いていない不自然さを背景の1コマごとの動きがカバーして、なんとか全体が動いているように錯覚させていたのです。””

(参考)

コマ:1秒間に撮影している画像の枚数。

動画を撮影してコマ数調整したサンプルを以下に載せる。

1コマ:1秒間に24枚の画像で描かれている動画。

(実写映画は基本1コマ)

3コマ:1秒間に8枚の画像で描かれている動画。

日本のアニメ制作は、予算などの都合のため、キャラクターを描く枚数を節約しながら、独特な「タメ」を持つアニメーション表現を発展させていった。先の引用文における「リミテッド・アニメ」とは、そうした表現が発展する少し前の話だ。それが一体どういう状況だったのか再現したい。とりあえずこれが最初のモチベーションだ。

ひとまず文章だけでは把握しきれないので、3コマ(1秒間8枚相当)の動きを作ってみる。キャラクターデザインできないためボールのような物体で描くことにした。

8枚の絵を描いて、アニメーションを表現した。

背景は3コマ・1コマと複数の条件で指定されていたので、以下のような縞模様がスライドするループ画像を、背景用にそれぞれ用意した。

みぎ:縞模様は1コマで動く(実写映画と同じ滑らかさ)

それではボールのアニメーションと、背景用のループ画像を重ね合わせてみる。

みぎ:ボール(3コマ)+背景(1コマ)

ひだり図のボール(3コマ)+背景(3コマ)の場合、映像が途切れて再生されているような見た目になった。ボール(3コマ)+背景(1コマ)は不自然には見えないが、実際の商業作品と比べてどうなのだろうか?

冒頭で引用した『ミスター味っ子』のアニメーションと並べてみる。

ボール(3コマ)+背景(3コマ)と並べたものが以下になる。

(プレビューで画像が粗い場合、画像をタッチして閲覧を推奨)

みぎ:『ミスター味っ子』オープニングアニメーション

次に、ボール(3コマ)+背景(1コマ)に差し替えたのが以下になる。

みぎ:『ミスター味っ子』オープニングアニメーション

こうして比較してみると、背景が1コマで撮影されていることで、作画枚数の節約に伴って生まれる、「ぎこちなさ」を補助していることがよくわかる。

(背景が3コマだと、内容を観る以前の問題として、映像を映しているディスプレイが不調なのではないかと心配になってしまった)

ちゅうおう:ボール(3コマ)+ 背景(1コマ)

みぎ:『ミスター味っ子』オープニングアニメーション

(マニアックな補足となるが、金田伊功(かなだよしのり)という、

独特のケレン味ある3コマ調のアニメーションを得意としていた歴史的アニメーターでさえも、背景は3コマのタイミングで統一していたわけではない。『機甲創世記モスピーダ』とよばれる作品を題材に、セルと背景の関係を調べることを目的として、動画のコマ数を落としてみると、より実感できる。)

オープニングアニメーションは金田伊功が担当。

戦闘機や爆発効果のタイミングはあまり変わっていないが、画面全体がぎこちなく動く状態になってしまった。

ここでふと思ったのが、検証内容が半世紀前の映像環境だったことだ。

映像機器自体の描画形式が異なる可能性がある。あの「走査線」が映り込むような懐かしい雰囲気の映像方式だ。

実際に検証されていた映像というのは、こうした質感だったのではないのだろうか?

理論神経生物学者のマーク・チャンギージー著『ヒトの眼、脅威の進化』では、一人称視点のシューティングゲームをプレイしているときに、現実と明確に見え方が変わる状況について注目している。それは、草むら越しに何かを覗き込もうとする状況だ。

現実においては、草むらのような、部分的に透けた平面の向こうを見ることができる、なぜなら、両目が離れて配置されているからとチャンギージーは仮説を立てる。(よく言われている、立体視のために2つの目があるという話とは異なるところがユニークだ)

この仮説では「草むら」や「葉の茂み」など、視線の前にある平面が重要視されている。ぼくが先ほど気にしていた「1コマの背景」や「走査線」にも似ている話題だ。

もしくは、走査線について気になったのは、数ヶ月前にプレイしていた、「Hi-Fi Rush™」というゲームの影響かもしれない。骨折した右腕を治療するはずだったところ、偶然の事故によってアンドロイドに改造されてしまった青年チャイが主人公で、彼は音感によって世界を構造的に理解できるようになり、リズミカルなアクションによって状況を変えていくというゲームシステムが魅力的だった。

挙げるべき特徴としては、キャラクターのアニメーションが漫画調というか、テレビアニメ的な雰囲気なことだろう。

このアニメーション表現で興味深かったのは、むしろディスプレイ越しのキャラクターが映る場面で、テレビアニメ的な質感が再現されていたことだだった。

言い換えると、アニメーションはキャラクターの絵だけで成立しているわけでもなく、背景の演出で完成するわけでもない。装置の仕様も含めた品質だったのではないか。ここまで検証してみてそう思った。

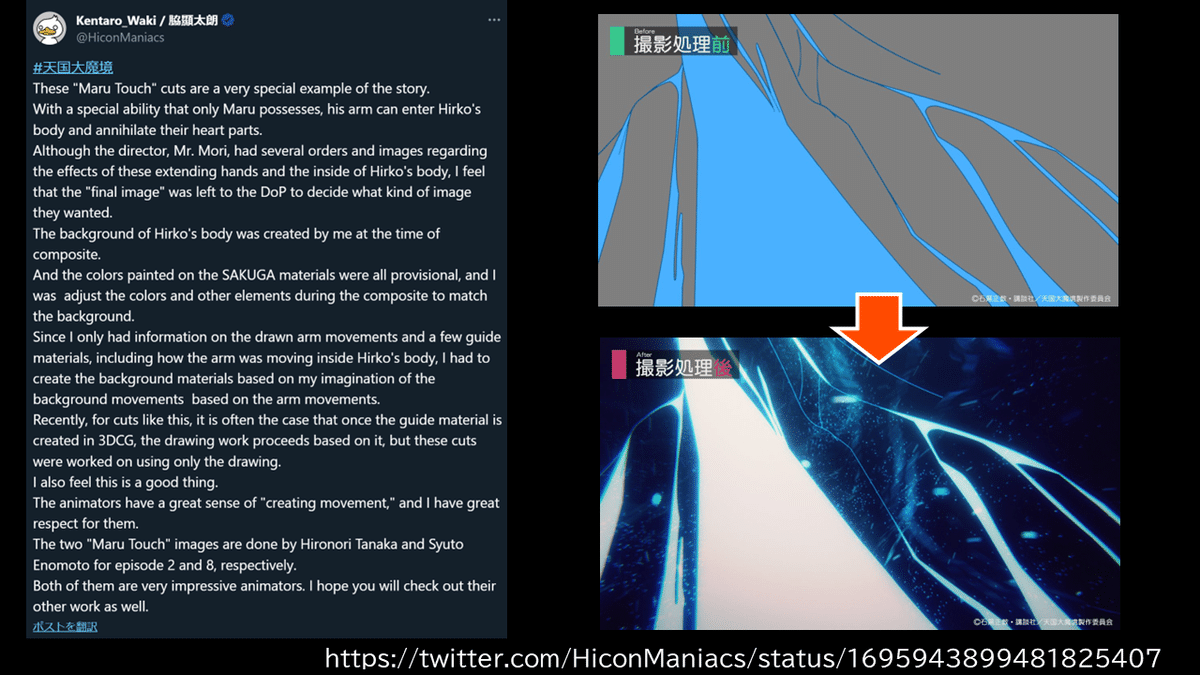

ここまで検証してきた内容は、アニメの制作でいえば撮影工程の話に近いのかもしれない。

昔のアニメーションにおける撮影は、文字通りアニメの絵を撮影して動画に保存する作業だった。

現代の「撮影」の裁量はとても大きい。例えば、最小限の工数で「撮影」に送り、映像の完成についてほぼ全権を委ねるパターンもある。

ここでの「撮影」とはカメラを使って写真を撮るというより、後から写真を作り込んでいく行為に近い。そうした行為は、スマートフォンが普及した現代においては珍しいことではない。

かつての写真は、現像データは一目につかず保管されるものであって、アルバスや額縁に飾っているのはコピーした印刷物だった。スマートフォンの普及以後は、そうした本物とコピーという図式が成立しなくなり、スクリーン上の画像データを好きなように編集した後にできる成果物が写真として普及している現状に切り込んでいる。

写真家の大山顕は、そうした写真を編集する行為も含めて現代の「撮影」だと、再定義に挑戦した。この大山顕の試みは、2010年代に哲学者・東浩紀が提唱した「触視的平面」に呼応するものだ。

「触視的平面」とは抽象的なものではなくて、例えば映画『SEARCHING』を例に挙げて説明されるものだ(アプローチが類似する作品として『American Murder』というドキュメンタリー映画もある)。

『SEARCHING』では主人公はフェイスブックやグーグル検索など、パソコンの前で実行できる作業をフル活用して事件の真相を追求していく。東浩紀が着目しているのは、物語が最後までパソコン上で進んでいくことについてだ。主人公はパソコンの前からいつまでも離席しない、実写映像とパソコン上のアイコンは区別されることなく、同じ平面内で完結されうる。

映画やテレビドラマなど、かつて、モニターの向こうにいる存在は現実に直接関わることのないものだった。GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)の発明によって、モニターに映る記号は現実のユーザーが触ると実際に反応する存在になった。

GUIの最大の特徴は目と手が等しく重要な役割を担っていることだ。コマンド入力は「ブラインド・タッチ」でも成立する一方、GUIではいきなり目を瞑ってマウス操作しようとすると急激に操作難易度が向上する違いに現れている。そして、GUIでは目に見えるものは一通り触れる、ユーザーにとっては平面に存在する以上は実際に存在するものだ。そこが「触視的平面」という概念にとって最も重要なことだ。

『Hi-Fi Rush™』の主人公(チャイ)も、世界を記号(音楽)として体験せざるを得ないアンドロイドになった。チャイ(とプレイヤー)は記号を巧みに操るテクニックを磨いていき、そして成長していくというストーリーに没入することになる。ゲームとしての魅力がそこにある以上、その外に関心をいきなり寄せることは難しい(お金も時間も費やしているのだから)。

特にチャイの場合、負傷した右腕を治療するどころか失ってしまい、代わりに義肢をつけられてしまった。その事故には特定の犯人がいるわけではない。

むしろ反対に集団制作の状況においては、人間関係における力学によって、個人の活躍は目立たないものになってしまうのだろうか。

『Hi-Fi Rush™』の主人公(チャイ)は、アンドロイド製造工場という制作現場をさまよい、その経営者と対面することになった。いわば、「登場人物」と「作者」が向き合った構図だ。

さらに付け加えるなら、これら「登場人物」と「作者」は同じ価値観を持つわけではない。

こうした作者とは異なる「声」を持つ登場人物が居るとき、はじめて対話が成立する。ミハイル・バフチン(言語哲学者)はそのように主張した。

バフチンは、ドストエフスキー作品を重視した。なぜなら、作者・登場人物・作品のいずれも同一平面にあるが主従関係にはないからだと、理由づけた。

じつは、最初に引用した『ミスター味っ子』の映像のうちに、バフチンの主張に類似している場面があった。

それぞれの平面が重なって、一つの平面として形成されている。

画面の手前側にいる主人公と、画面の奥側にいる男性は、信頼関係があるものとして演出されている。けれども、主人公は、この父のような男性と同じ動きをするわけではなく、目線もまた別の方角に向かっていく。

父のような男性に依存するわけでもなく、この主人公は、オープニングアニメの最後に、原作の世界(漫画の世界)に戻っていく。

だから、実際には、このオープニングに出てくる主人公は、アニメ本編の主人公と同一人物ではないのかもしれない。しかし、本編の物語を辿っていけば、このオープニングアニメにおける「対話」の演出は真実そのものではないが、全くの嘘でもないことが実感できる。

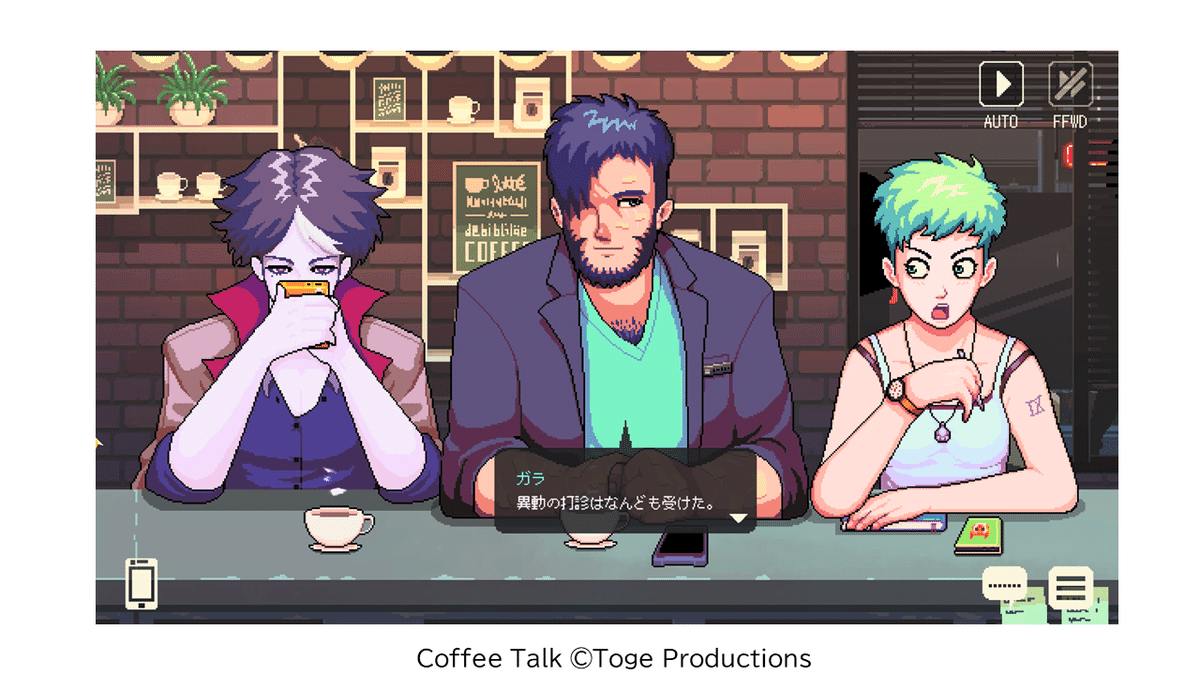

このような、「お互いに意思疎通できているのか曖昧な対話」の演出を多用しながら、物語を描いている作品として、『Coffee Talk』というゲームがある。(1年ぐらい前にプレイした)

2020年の、シアトルのどこかにあったカフェの店長が主人公(名前はプレイヤーが決める)で、カウンターで接客をしながら、コーヒーを淹れて提供して雑談をする。やってくる人たちは特に理由があるわけでもなく、なんとなくこのカフェに立ち寄り、誰にも打ち明けることのできなかった思いをやがて話し始める。

フレイヤという緑髪の女性は、常連客としてしばしば画面内にいる。ライター業をしている職業柄のためか、その他ゲストの聞き手にもなっている。

このプレイ画面では主人公も含め4人いるが、全員が常に会話に参加しているわけではない。

それは主人公(プレイヤー)も例外ではなく、会話を差し置いて、メニュー画面(スマホ)を開いて、コーヒーのレシピであったり、キャラクターのSNSアカウントを見つけたり、web小説を読んだりすることができる。

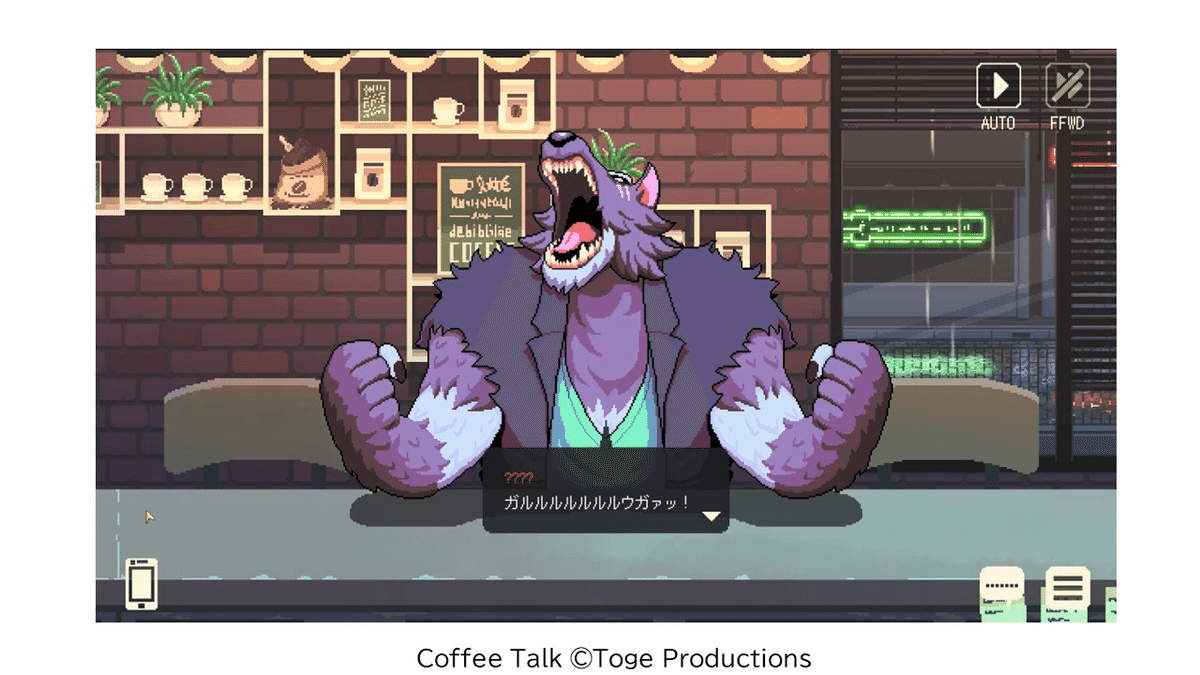

最初のプレイ画面に映っていたガラという狼男(大柄の男性)は、とある戦争(おそらくベトナム戦争がモデル)に従軍したのちに50年間、医療従事者として働き続けてきた。この作品の山場の一つとして、彼が抑え続けてきた暴力性と向き合う場面がある。

そこではガラの話を、プレイヤーが記憶していたかどうかが試される。彼にとっての特効薬は、ゲームオリジナルの架空のチャイ(紅茶)となっている。配合だけ見れば、しょうが入りミルクティーなのだが、主人公だけ知っている製法があるのか、オリジナルのチャイとして提供される。

ここには、「暴力にまつわる記憶とどう向き合うのが賢明なのか?」という問いがある。

この『Coffee Talk』には続編が出ている。ただ、制作途中でゲームデザインに深く関わっていた人物(モハメド・ファーミ)が亡くなっている。もしモハメド・ファーミが存命したまま『Coffee Talk2』が発表されていたら……今となっては、誰にも分からない。

だけども熱心なファンでないぼくですら、「やはり生きていたら…」と考えはよぎってしまう。

先ほど引用した東浩紀は、出版・配信会社の経営にも携わっている。また、東ヨーロッパ地域などに残る20世紀の虐殺跡地など「負の歴史」に関する場所に行き、人間の死に関する紀行文を書いている。2023年末には企業家・ロシア文学者の上田洋子とウクライナに取材に行き、その実情を配信番組にて報告していた。

21世紀における戦時下の都市では、戦争と日常は対立する図式にはならない。戦地で使われている戦闘機や戦車は、まるでハリウッド映画かロボットアニメのようにヒロイックな演出でYouTube動画に出回っているし、陸軍部隊は特製Tシャツなどのファングッズを次々と販売していたりする。

スマホやテレビやスクリーン、Tシャツの上では、日常は戦争に置き換わっている。こうした状況においても、都市における現実の日常はなんとなく続いている。

ぼくは高校生の頃から、『GIANT KILLING』という漫画をなんとなく読み続けている。日本のプロサッカー、いわゆる「Jリーグ」を扱った漫画だ(ちなみにぼくはサッカーをしたことがない)。主人公は現役選手ではなく、監督の達海((たつみたけし)という人物だ。かつてスター選手として絶対的な実力と名声を得ていたが、不慮の故障によって20代半ばで選手としてのキャリアを終えてしまった人物だ。

彼は、負傷した膝を引きずりながら現役時代に達成できなかったリーグ優勝を目指している。彼に憧れを抱いている人物が何年経っても途絶えなかったがゆえに古巣のクラブからオファーがかかり、選手だけでなくフロントスタッフたちとも対話を重ねることで、色々な人たちが主体的にコミュニケーションをとるようになり、所属クラブが強くなっていった。

リーグの最終盤、最後の壁となる強豪クラブの試合をテレビ観戦する。再び黄金期に戻り始める強豪クラブを傍目に、選手やスタッフと雑談することになる。ここで、今まで登場しなかったとある人物に対して、主人公だけが視線を向ける。彼は自分の関心事について全て明かすことはない。

GIANT KILLINGの作劇は、強いチームを強くたらしめている原因(キーマン)は誰なのかという点を徹底して掘り下げていく。強豪クラブの持つ「伝統」という、匿名性の高い要素すらも素直に受け止めることなく、洞察力をもとに属人的な構造を探り当てる。

それはある意味、スポーツ漫画というよりもむしろ推理小説(ミステリー)のような作劇とも言える。そんなミステリーの手法を、漫画の形式で表現しようとした漫画家として例えば浦沢直樹がいて、メタフィクション性の高い作品として著作『BILLY BAT』がある。

ミステリーは、事件があって推理があって、そして答えに向かっていく。「作品」における「作者(犯人)」が誰なのかに関心を持つことは、批評のような見方に近いのかもしれない。

日系人の漫画家ケヴィン・ヤマガタの視点から始まった『BILLY BAT』の物語は、最後には紛争地域に生きる人たちに焦点を寄せる。そこでは、フィクションと人間の関係性についての考察が入る。

そこでは、フィクションに追記することによって、現実の問題を考え直すきっかけが示唆される。

こうした現実とフィクションを同一平面に置くようなアイディアは、先ほど『SEARCHING』の紹介をしたときに言及した、アラン・ケイの発明(GUI)にも似ている。

アラン・ケイは、GUIのコンセプトを、安全キャビネット越しに粘土を捏ねるようなものとして説明した。そして、そのGUIを実装した架空の物体として「ダイナブック」を構想し、タブレット端末を触る子供たちのイラストが添えられた。

しかし、安全キャビネットを扱ったことのある人ならわかるかもしれないが、あれは腕の使い方…というよりも、「肘」の使い方について、独特の仕様を要求するものだ。だから、Dynabookを触っている子供たちのイラストは、無垢な素人としての人物像というよりも、むしろ熟練作業者の姿と見なすべきだった。

しかしアラン・ケイは、"Computer Software"という論文(スプレッドシートの概念図など多種多様な青写真が描かれている論文)において、"lap"(椅子に座っているときの膝が曲がっている状態)の変化についてはもはや不思議ではない、という比喩を残した。

アラン・ケイは、アニメーションという表現手法にこだわっていたはずだった。アニメーションは、ほんの数秒のつながりによって意味が生まれる。それは「変形しながら動くもの」、身体でいえば「関節」を描くことにとても近いはずなのだ。

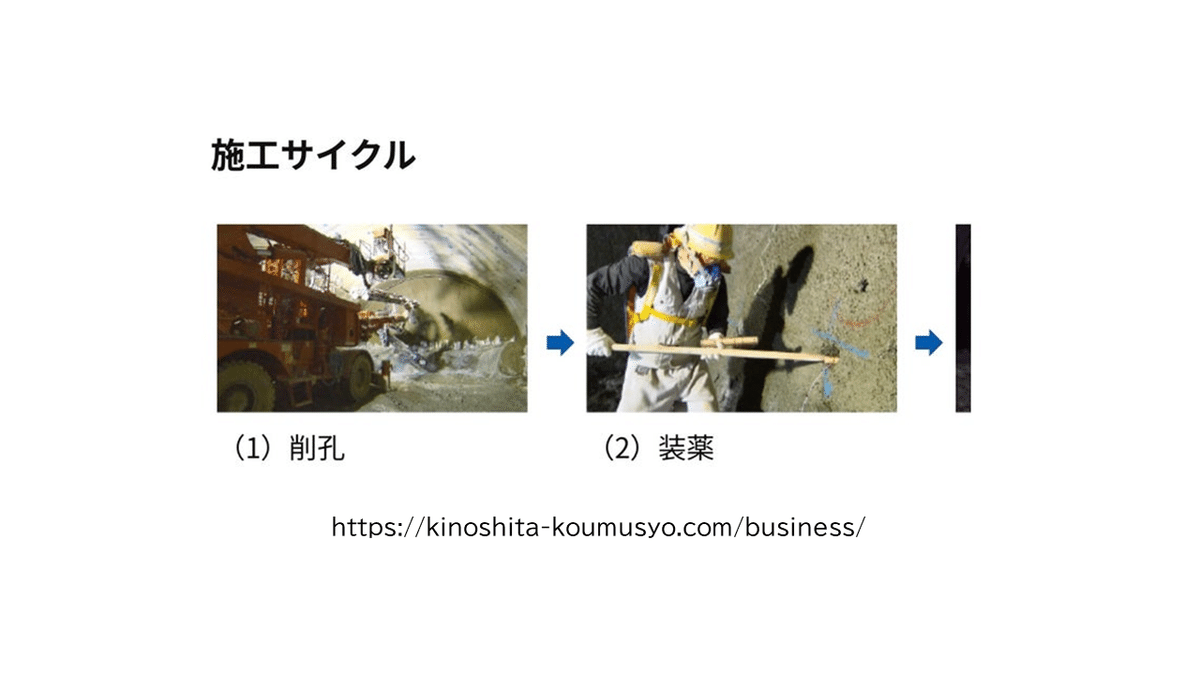

それは現実の産業界であっても同じように要求されている。

例えばトンネル開通工事において、岩盤を発破する際の火薬の装薬には人力を必要とする場面は未だにある。そして、この装薬作業には経験もまた必要とされるもので、その作業自体は、ほとんどアニメーションにも近い。

当然、危険を伴う作業だ。

https://kinoshita-koumusyo.com/business/

2020年代の今では、そうした熟練工の実作業(アニメーション)をキャプチャーして再現性のあるデータとして工事現場の安全性向上・人手不足に対応する試みも存在する。

『BILLY BAT』は、物語を経るにつれて、答えを求める側が「答えのない問い」を作り続けている状況が明らかになっていく。そんな状況が生まれてしまったのは、原始時代、洞窟に空いた穴で「蝙蝠に似ている影」を、無名の人間が偶然見てしまったから。たんなる錯覚だった。

だからこそ『BILLY BAT』のラストは、物語の続きを描くことでフィクションに対する想像力を書き換えて、現実に働きかけようとした。

『GIANT KILLING』においても、過去の復興を達成したものの、その先の未来を描くことができないままの人達が数多く登場する。そんな人々に続きを見せることのできる人間こそが、サッカークラブの現場から更に上の立場として責任を果たしていく。

もう一つ、『GIANT KILLING』で語るべきことは、試合の流れが「書き換わる」きっかけとして、「時間帯」という言葉に意味を持たせていることだ。(さらにクラブ哲学とのつながりをも強調する)

ミハイル・バフチンがドストエフスキーの小説に関心を持っていたのは、危機的な時間、人の判断の揺れ動く時間帯が描かれていたからだった。(そしてバフチンは、小説は悲劇と喜劇のどちらの性質も併せ持つとも分析した)

判断が揺れ動き、そしてシチュエーションが確定する。重要なのは、確定した後に、この「実は…だった」と振り返り、付け加えること。

すなわち、「訂正する」ということ。

「訂正可能性の哲学」において、東浩紀は、バフチンとドストエフスキーを、社会思想家のルソーに引き合わせていく。

東浩紀にとって、ルソーは思想家でもあり、小説家でもある。ルソーの著した『新エロイーズ』をピックアップして「嘘と真実の狭間にある愛情の物語」について、紙幅を多く割いて説明する。

そして実際には、現実にこそ、『新エロイーズ』のような「脚色されているが全くの嘘とも言い切れない」話に満ち溢れている。

もし、現実において「訂正する」ことを実践する人がいたとしたら、その人の中にとっては、すでに答えは定まっている。実践を難しくする要因があるのだとしたら、それは答えに至るまでの方法の問題ではないのか。

ぼくがアニメーションについてここまで考えてきたのは、その「訂正する」にあたっての方法論(ルートを構築すること)について、言語化したいというモチベーションがじつはあったからかもしれない。

そして、そこには、きっと唐突に思われるだろうが、『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』というゲームで使われたアイディアが実際には応用されるべき、なのかもしれない。

(つづく……)