不思議が起きる天拝山〜その2 登頂編

さてこちらのつづきです

☝️で紹介しました

武蔵寺(ぶぞうじ)の横にはこちら👇

御自作天満宮(ごじさくてんまんぐう)

この階段を登る時は

いつも風や光が

そよそよきらきら

いらっしゃーいと言われている感じ

道真さんこんにちは~という気分で登ります

もみじは緑の時も素敵です

案内板の説明↓

祭礼の日にお参りすれば拝見できる御自作のご本尊ですが

実はその日にはまだ一度も来たことはありません

ちなみに御朱印は駅の方へ戻ったところに

二日市八幡宮という神社があり

そちらで受け付けているそうです

通常はどなたもいない神社です

現地、それぞれの地点からの音声の配信はこちら

そしてまずはここで音声収録をしている時に

わたしの周りをくるくる飛んでくれた黒い蝶

飛び方が早すぎて写真には収められませんでしたが

姿を消したものの

山頂でふたたび登場してくれました

お疲れ様ーと迎えてくれたみたいで喜びました

そしてこのお山のもうひとつのお楽しみは

木漏れ日のピンホール現象

ちなみにこの白瀧稲荷だとこんな感じで

地面が凸凹で見にくいですが光が丸いのが

見て取れると思います

これは樹木の影、木漏れ日なのですが

どれも丸い光になっています

木の葉の影が出るなら解るけど

全部丸くなるって不思議です

余談ですがこの現象は古代ギリシャ時代

かのアリストテレスが気づいたそうです

しくみは葉と葉が重なり合って小さな穴ができていて

それだけ葉っぱが重なっているお山だってことなのですが

光がその小さな穴を通って像を結ぶ現象

木漏れ日のピンホール現象と呼ぶそうです

下をみればこの丸々

上をみればキラキラ緑

常時ご機嫌でうきうきと歩き

そのまま道を進みます

ここでも、丸い光

ここも少しですが…

と、しばらくすると右に降りる小道と小さな案内版

ここで一度 道をそれて下に降ります

するとそこには 行者の滝

この日はお水は流れていませんでした

このごろ雨がふっていないからかな

それはそれとして

不思議というかワクワクの

一番のおすすめはこちら

この空間で お不動さんの前や

真ん中に立つと

風が立ちます

お山ではこの部分だけかもしれない

竹林が一部にあり

背の高い竹が笹の葉をゆらして

とても綺麗です

そしてふわっと風がおきて

さわさわさわっと ぐるっと周囲を回るように風が

舞っていきます

偶然であったり そう感じるだけかもしれませんし

そんな立地なのかもしれませんが

そんなところも含めて好きな場所です

ではお不動さんの真言を唱え

お隣の社にもお参りして

再び山道に戻ります

多分ここは6合目辺りだったと思います

*動画はinstagramにあげてみました

https://www.instagram.com/p/CeSPcmXv2zW/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

その後やや急な坂もありますが

短い距離なので

楽しいです

そして縦走の道との合流から

最後はこんな坂

裏からのアプローチなのでここもちょっと急です

すると天拝山社のご本殿の裏手に出ます

表に回ると

山はともだち 友達は大切に

山頂からの景色はヘッダーに

ただ‥この日は景色を撮るのを忘れたので

少し前に撮ったものです

福岡市、太宰府や大宰府政庁跡地など一望できます

そして山頂から少し遊歩道側に降りたところに

こんな岩があります

この岩の周りがまたとっても清々しいのです

この岩は「おつま立ちの岩」

そして こんないわれがあるお山です👇

そして 後日談としての配信でもお話しましたし

先も記しましたが

この山はふと何かの気配を感じて立ち止まると

風がさっと吹き抜けたり

先に行者の滝で記したようなことがあります

自然と一体化したような嬉しい気持ちで

すっきりとした気分で

いつもお山を後にします

後日談の配信はこちらから

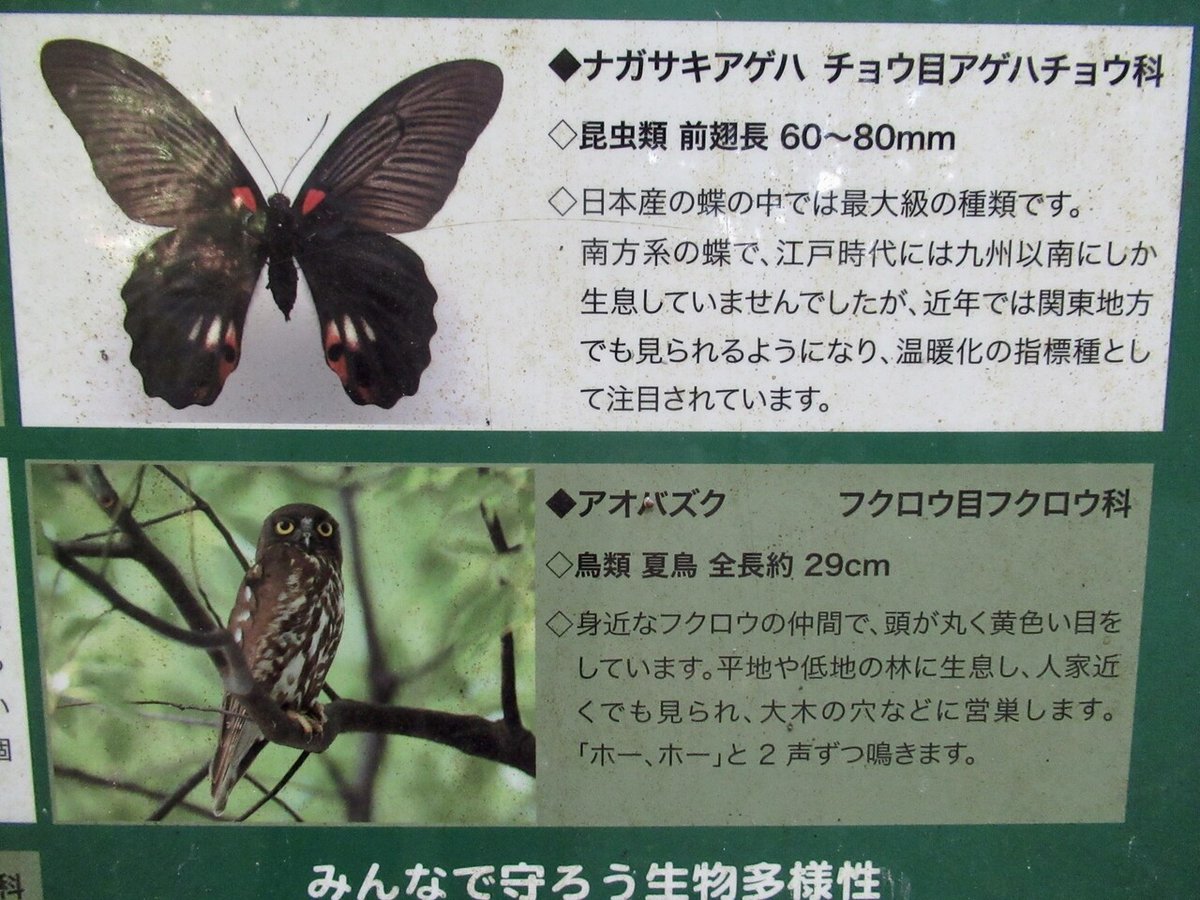

そして最後に 今回はお山をおりて看板を見つけました

このナガサキアゲハがスタート時点と山頂で

私の周りをまわってくれていたのでした

道理で大きいと思った…

そしてナガサキとついているのは私には嬉しいことでした

母方の親戚がいたり縁が深い土地の名前です

さらにさらにこの日は公園まで戻ると

これはもしかしてカササギ?!

かなり以前ですが佐賀県にすむ友人が

「カチガラス」というので真っ黒じゃないカラスがいるんだ

美しいなあと思っていたことがありましたら…

なんだカササギじゃないかあと思ったものでしたが

間違いというわけではなく実際に

「鳥綱スズメ目カラス科」だとか

スズメとカラス?!

あまりくわしくないのでこの辺にしておきます

ともあれ1週間に一度くらいは遊びに行きたいお山です

お近くにお立ちよりの際は是非どうぞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?