Re:自費出版について

こんにちは、橘です。今回は自費出版についてのお話です。

(自費出版に関する今までの経緯は、以前公開した「自費出版について」という記事をご参照ください)

この記事では、今度こそ作品の完成・出版・文フリの出店まで辿り着こうという意思表明を綴っていこうと思っています。

1、ロゴを一新しました

まず、報告として、自費出版用に結成したサークル「清香舎」のロゴを一新いたしました。これで2回目の変更になりますが、今度こそ最終形になるかと思います。

(↑第1次案)

(↑第2次案)

まず最初に変更を行なった理由は、第1次案だと源氏香の「花散里」の意匠そのまますぎる上に、黒一色でロゴとしては地味すぎると感じたからです。そこで、「花散里」の図案だけでなく、同じく源氏香の「花宴」の図案も組み合わせて第2次案を作成しました。

しかしながら、時間が経ってから改めて考えてみると、4色は逆に色が多すぎるし白黒になった場合どういう図案かわかりづらくなる、Twitterのアイコンにもすることを加味すると長方形より正方形に収まる形のほうが使い勝手がいい、などの修正点に気付きました。ただ、自分としては橘と桜の要素両方を組み入れることはどうしても譲れない部分で、これ以上修正方法が思いつきませんでした(デザインに明るい方であればもっとよりよいものが作れたのでしょうが)。

そこで、いっそロゴを2つ作ってしまえば、2つの要素を活かすことができるという結論に落ち着き、そこからはトントン拍子にデザインを作成することができました。

(↑メインロゴ)

当初から考えていた「花散里」の図案に丸みを持たせ、より柔らかい印象にまとめたこのロゴをメインロゴとしました。

(↑サブロゴ)

また、家紋として一般的に使われている「中陰桜飛び蝶」を円形に大きく収めたこのロゴをサブロゴとして、今後運用していくことにしました。

どちらのロゴも白黒にしても視認性の高いデザインになっているので、ブックカバーに印刷するなどの活用方法も考えています。

こうしてようやくサークルの顔であるところのロゴが定まりました。今後はこの2つのロゴをよろしくおねがいします。

2、編集部をつくりたい

さて、自費出版に向けて実際に作業していく上で、編集部というものを設置しようと考えています。

自分の作品を自費出版しようというのですから、当然その制作に関わる人は自分ひとりになるはずです。ただ、学生時代に文学サークルで小説を書いていた経験から、第三者の目を通して見ないとわからないこともたくさんあると感じています。

しかも、今回はただ仲間内で作品を発表するのではなく、文フリに出店して作品の対価としての金銭のやり取りが発生するわけで、それ相応のクオリティが求められます。独りよがりの駄作に終わらせないために、編集部という形で何人かに推敲・校正のお手伝いを依頼したいと考えています。

また、自費出版の場合、作品の内容だけでなく本の装丁も考えなくてはなりません。ロゴは自分ひとりで作りましたが、本の表紙のデザインともなれば、そう簡単にいきません。表紙はその本が買ってもらえるかどうかの大きな判断基準になるもので、ある程度センスの求められるものになります。

こうした重要なデザイン面でも補助となる人がいると大変助かるので、デザインに明るい方を編集部に招きたいと思っています。現段階で構想している表紙デザインを作るためには写真撮影のための助っ人が必要なので、その意味でもデザイン関連の方をお呼びしたいです。

ただ、自費出版にあたり外部の助けを仰ぐ一番の理由は、スケジュール管理の面です。自分はハイパー遅筆締め切りギリギリマンなので、サークルで小説を書いていたときはいつも締切に追われ、徹夜続きでなんとか完成にこぎつけていました。締め切りが明確に存在しているときでさえギリギリジンジンジンなのに、全く目標を立てずに自分一人で書こうとしたらいつまで経っても完成に行き着くことはないでしょう。

そこで、進行に第三者を入れることで進捗を管理してもらおうという魂胆です(それでもたぶんギリギリになることは目に見えていますが……)。

メンバーについて、今回はとりあえず文学サークルの元メンバーの何人かに声をかけてみようと考えています。ただ、知り合いだけで構成するとそれはそれで新しい視点が生まれにくいのではという懸念から、1・2名は完全に外部の方に依頼しようかなとも思っています。

この編集部は、あくまで今回の自費出版のために仮設するもので、今後は自費出版のたびに編集部を再編していこうと思っています。そうすることで、様々な方の視点を取り入れ、作品をより客観的な視点で捉えられるようにしていく試みです。

3、こんな形の本を考えています

自費出版の具体的な中身については、冒頭の「自費出版について」の記事内でも触れていますが、今回は体裁面での計画についていくつか述べます。

自費出版なんてものは、商業出版とは違って採算度外視してなんぼだと考えているので、色々と工夫を凝らした体裁やら付属品やらを作成できればと計画しています。特に昨今コストの観点から削減されたり廃止されてしまったものを敢えて取り入れてみようかなと思っています。

例えば、今日日奥付に検印が押してある本を見つけるほうが難しいぐらい、検印制度は過去の遺物の一つとなりました。

手元の本を確認してみると、小学館の漫画(『ドラえもん』『銀の匙』)は奥付に丁寧に「検印廃止」と書かれていますが、ほとんどの本にはそもそも「検印廃止」「検印省略」すら書かれていません。これでは、今の読者が検印制度がかつてあったことを知る由もありません。

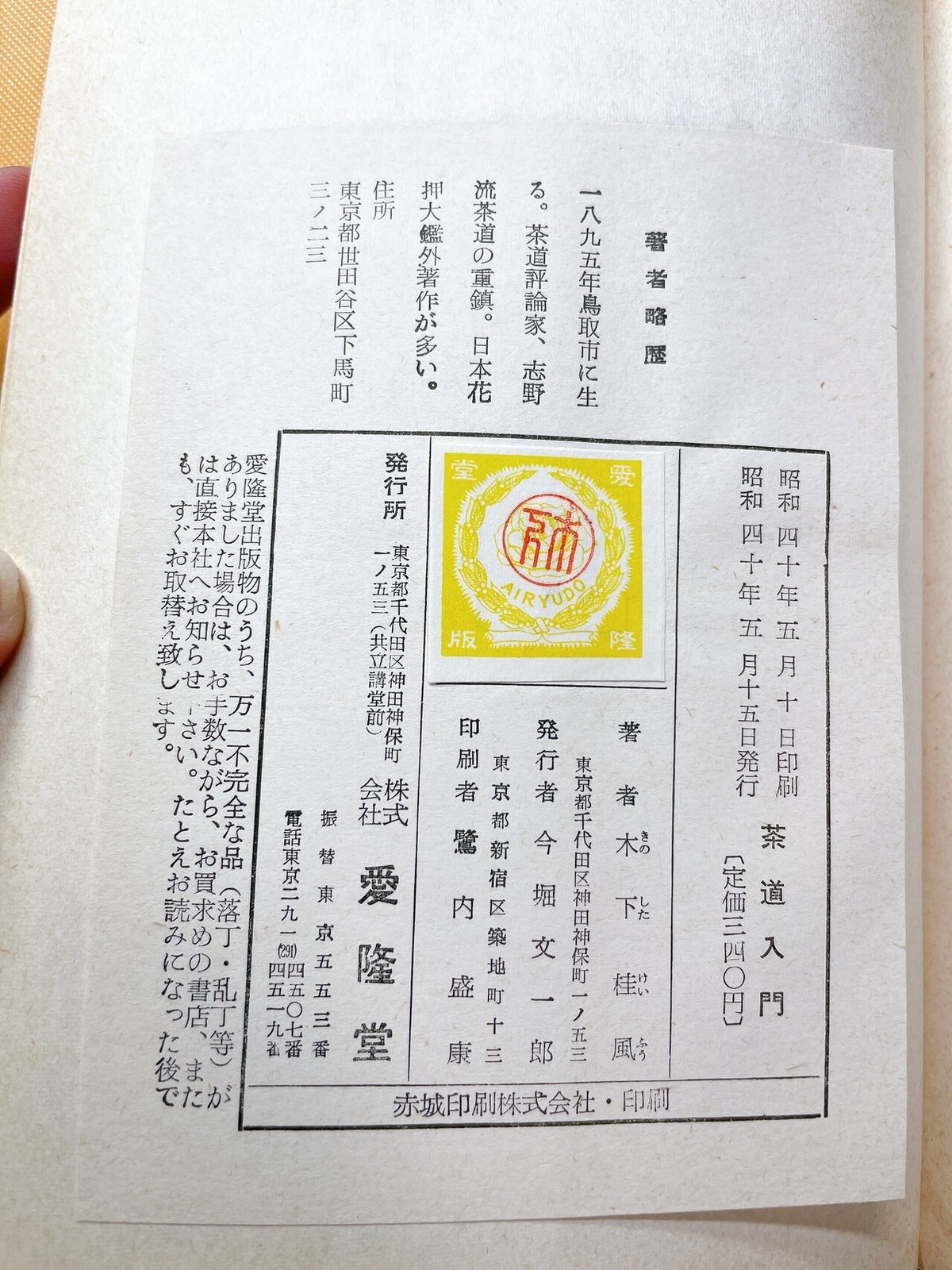

祖母からもらった茶道の本(昭和40年発行)には検印があるので、昭和後期以降使われなくなっていったと思われます(検印とは話がずれますが、昔は著者の住所が思いっきり記載されていてプライバシーのへったくれもないですよね)。

もちろん検印を用いなくても良くなった出版環境の向上を喜ぶべきことなのでしょうが、検印にはノスタルジックというか、昔の香りというか、意匠として素晴らしい面があるのです。この現代に、しかも自費出版において検印は全く必要のない代物ですが、ほとんど自己満足的に、あるいはかつての文化を継承する意味でも奥付検印は省略せず押印したいと思います。

(2021/10/28追記)

レファレンス協同データーベースに奥付の検印についての事例が挙がっていたので、参考までに。

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000304725

私の好きな小説の一つに『秒速5センチメートル one more side』があります。新海誠監督の『秒速5センチメートル』を加納新太さんが新たにノベライズした作品です。

この作品の最大の特徴はなんと言ってもトレーシングペーパーでできたブックカバーです。費用が割高になってしまうことを考えれば、なかなか商業出版で見かける機会はないように思います。まだ自分の作品のデザインは決まっていませんが、費用を気にしすぎるあまり妥協することがないようにしたいですね。

時々購入した本に栞が挿入されていることがあります。スピン付きの文庫や自前の栞を持っている場合には、あまり意味がないかもしれませんが、デザインが良いと何だかんだで愛着の湧く代物になります。自分がその「デザインの良い栞」を作れるかはわかりませんが、読者の皆様に愛用してもらえるような栞が作れるといいなと思っています。

同じく本に付随しているものとして、オンラインで本を買うと、時々スリップがついたままなことがありますが、近年では、コストの面などからスリップを廃止する企業も多いらしいです。売上管理のための機能ですからやはり自費出版においては必要ないのですが、スリップは挿入されることで本をより「本」たらしめているように感じます。バーコードの代わりに作品の感想の応募フォームなどを記載すれば、見た目だけでなく、機能面でもかなり有用な使い道があると思っています。

売るための機能といえば、裏表紙に必ず印刷されているバーコードと値段表記も挙げられます。装丁家の菊地信義さんは、裏表紙にバーコードを入れることを嫌がったといいます。確かに菊地さんが作るタイプのデザインは、バーコードといった商業的な匂いがするものがあると少し残念な感じもします。

ただ、自費出版の場合必要がないからこそ、遊びのあるデザインのバーコードを入れることもできるでしょう。『バーコード革命』では、様々なデザインのバーコードが紹介されており、デザインを考える際参考にしようと思っています。

––––––––––––––––––––––––

最近は、Twitterでフォロワーさんたちが様々な場面で活躍する様子を見るにつけ、自分も負けじと行動に起こさねばと焦る毎日です。しかし、他人は他人として、自分が今やれることをじっくり一つずつこなしていくことでしか、結果は出せないでしょう。そこで、ひとまずは自費出版の達成を目標に行動を開始します。

今回の自費出版は、来年11月の文フリ東京出店をゴールとしています。ハイパー遅筆マンゆえのかなり余裕のあるスケジュールですが、その分作品のクオリティはどこまでも追及していくつもりです。清香舎を立ち上げてから足掛け4年、今度こそ皆さんの元に作品を届けるべく、コツコツと執筆を頑張っていきます。今しばらくお待ちいただければ幸いです。

(2021/10/23追記)

Twitterアカウント「清香舎」で進捗報告を不定期にツイートしています。ハッシュタグ「#カヲリヅクリ」でツイートしているので、時折ご覧ください。

それでは、今日はこのあたりで。さようなら。