【短編】山から下りるとき 後編

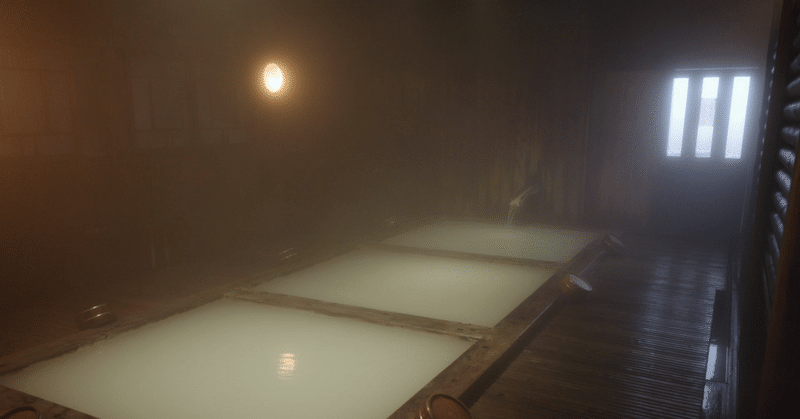

バスを待つ間、鄙びた温泉宿で汗を流す。源泉かけ流し、ぬるぬる滑る板の間に硫黄の香りが立ち込め、縁の低く狭い浴槽の湯は明かり取りのガラスから射す日差しに緑瑪瑙の色に輝いている。先客は痩身の中年の男性一人のみ。登山客ではなく、ひがな一日湯浴みしているような秘湯好きと見えた。

バスが来るのは二時後、カバーを外した読みさしの文庫本でも読んでのんびりすることにする。紙はたちまち湯気でふやけた。

19世紀ロシアの小説だが、古代ローマ帝国を舞台に、世俗に生きる人が人生の最後に改心、いや回心してキリスト教へ帰依する話だった。読み終えてもまだ時間があったので、最初に戻ってプロローグ「閑人たちの会話」(執筆当時のロシアが舞台と思われる)を読み返す。金持ちの屋敷に客が集まり、それぞれの人生を振り返り、真のキリスト教徒に相応しい生活について議論する。

誰も彼もが世俗的な生活を営んで、自分自身の問題や家族のことばかり思い煩い、隣人のことはもちろん、神についてさえ、考えようとしていないと告白しあった。

客人たちは互いにそうしたことを話しあい、その結果、キリスト教徒らしからぬ不信心な各自の生活を非難することに一致した。

金持ちでもないし、金持ちの親の元に生まれついたわけでもないし、周囲にそういう人間もいないというのに、つまりは金持ちがどういう人種か全く知らない上に、19世紀ロシア人についても無知なくせに(現在のロシア人についても同様だが)、こんな話はちゃんちゃらおかしいと思ってしまうのは何故なのだろうか……。

クソまじめに生き方について議論するロシアの閑人たちよりも、昨夜山小屋でどんちゃん騒ぎしていた中高年の方がずっと好ましく思える。

「一体何を読んいるのですか?」

浴槽の反対側、靄の向こうから中年男性が話しかけてきたとき、とくに煩わしいと思わなかったのは、読書にも飽きて、そろそろ話し相手が欲しいと思っていたからかもしれなかった。

「いや、別に」読んでいるのがベストセラーか誰もが知る流行作家だったら良かったのに。「文学です、ずっと昔の、遠い国の」

薄くなったゴマ塩の癖毛がぺたりと頭部に張りつき、額は広く、一重の細い目はいかなる感情も宿していない。ややエラの張った扁平な顔は古畳の色をしていて、肉はついていないのに、ほうれい線が深く刻まれ口元は垂れ下がり気味だった。50代後半、60手前、こちらより20は上に見える。どこかで見たような顔といおうか、たしかに誰かに似ているのだが、それが誰かはわからない。

男の干物みたいな筋肉のない胸と自分の盛り上がった大胸筋をなんとはなしに見比べてみる。

「ふーん」当てが外れたらしく、男はいかにも関心なさそうに答えた。視線がこちらから微妙にズレているように見えるのは、斜視のせいかもしれなかったが、距離と湯気で分からなかった。

「面白い?」とタメ口に切り替わる。

「いや、全然」

「それで山?」

「はあ、山です」

「ふーん……それで実はね、私はね」

と、相手が切り出したとき、こちらに興味がありそうな素振りを見せておいて、やっぱり自分語りか、と白けた。中年に一歩踏み出すどころか中年そのものの年齢になっても、とにかくおっさんのくだくだしい自分語りには辟易させられる。しかし、男は意外なことを口走った。

「……来年の今頃にはもうこの世にいない。余命一年と言われてね」

沈黙。

相手の眼が焦点を絞って一瞬こちらを捉えた(ように見えた)のは、反応をうかがっているのだろう。さて、なんと答えたものか、困惑する他ない。「ご愁傷さまです」とか「お悔やみ申し上げます」ではいくら何でも早すぎる、というか遺族への挨拶だ。「いやいや、お元気そうです」では無責任。「どうぞ安静にゆっくり休んで下さい」では突き放しているように聞こえる。入院見舞いでもあるまいし。

何も浮かばず、かと言って無視することも憚られ、

「……そうですか」と一言ぽつりと呟いた。

沈黙。

これでは素気なさすぎるし、あまりにも他人行儀だ。だけど、もともと赤の他人でしかないから、他に答えようがないではないか。本当に迷惑なことだ。

一体、何だってこんな……。なんで俺なんだ?

しかし、男はもう年下の登山客に関心を失って、一人きりの顔になり、ぼんやり薄明りの射す窓の方を見やっていた。口角がやや上がり、今にも鼻歌でも口ずさみそうな上機嫌にも見える。

これは担がれたか。人の悪い冗談でからかわれただけなのか、それとも、本当のことなのか、さっぱりわからない。後者だとして何だって赤の他人に告白する必要があるのか。

「わたしは現在何の義務ないその日その日を送っております。実際ところが、この『おなか』に奉仕して生きているしだいです。食う、飲む、眠るといっただけの、われながらあきれる生活をしています……せめて死ぬ前のちょっとの間でもいいから……」

家族に打ち明けていなのか、あるいはそもそも打ち明けるような家族がいないのか、だからこそ誰か、それこそ通りすがりの赤の他人にでも伝えておきたかったのではないか。本当のところはわからないけれど、考えているうちに段々と嘘ではないように思えてくるのだった。

昨夜、したたかに酔って年甲斐もなくはしゃいでいた小屋の常連たち、彼らのうちにも、来年の新年会に山小屋まで登っていけない者が何人かいるのだろう。

さて、もうそろそろバスの来る時刻だ、それにこのままではのぼせてしまう。

立ち上がると、湯が音を立てて滑り落ちて赤く上気した肌が現われる。ぬめる板敷を歩いて脱衣所への引き戸を開けると振り返って、「残念です」とまた呟いた。

まだまだ生きていたいですよね。まだまだ死にたくない、死ぬわけにはいかない。だけど、もはやそんな境地にはないか。

呟きが聞き取れなかったのか、男はこちらを見ようともせず、相変わらず光に浮き彫りされて立ち上る湯気のなかでぼうっと窓の方を見上げているのだった。

体が温まり疲れが癒されると、健やかな空腹に促され、一刻も早く街へ下りて旨いものでも食いたかった。

(了)

【引用】トルストイ『光あるうち光の中を歩め』新潮文庫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?