【中国の思想と文化】「傍若無人」 ~「反俗」と「超俗」の文人精神

要旨

『世説新語』『晋書』などに見られる魏晋の文人の逸話には「傍若無人」の語を以て彼らの言動を形容するものが散見する。これは、単に彼ら個人の性癖を表すばかりではなく、その背景にある当時の精神文化を具象的に表すものでもあった。

「傍若無人」の振る舞いが示しているのは、知識人の世俗に対する姿勢であり、時には、周囲を無視、あるいは蔑視するという反発的、外向的な行為となって現れ、また時には、周囲と隔絶された自己の世界に没入するという凝集的、内向的な行為となって現れた。

前者は、反俗的志向を顕示するものであり、後者は、超然とした自己陶酔を表現するものであった。そして、両者は、それぞれ「狂」と「痴」の文人精神に繋がる精神活動であった。

はじめに

「傍若無人」は「傍(かたわ)らに人無きが若(ごと)し」と訓読する。

原義は、「周りに人がいても存在しないかのごとく、ただ自分のことだけに集中している態度」であり、特にプラスにもマイナスにも含意はない。

派生義は、「他人を眼中に置かない高慢な態度」であり、横柄に、我が物顔に振る舞う、というマイナスの語気を含む。

現代中国語では、主に、派生義で用いる。特に、中国の伝統的、規範的な道徳観念に鑑みて、公衆の面前で行うには穏当でない行為についていうことが多い。

日本語においても、「傍若無人」は、四字成語として用いられている。『広辞苑』に「人前を憚らずに勝手気ままに振る舞うこと」とあるように、専ら悪い意味で用いる。

マイナスに捉えられていることは、「無人」を「ぶじん」と読み慣わしていることにも表れている。「むじん」と読めば、中立的な言い方であるが、「ぶじん」と読むと、「無礼」「無愛想」「無遠慮」などと同様に、相手に不快な印象を与える、というマイナスの語気を含んだ言い方になる。

このように、「傍若無人」は、今は中国でもわが国でも、主に悪い意味で用いるが、元来の意味は、決してそうではない。

古くは、自分の世界に没頭した「一心不乱の境地」をいう言葉であった。他人を顧みないのは、自己陶酔の結果として必然的にもたらされた心の状態である。そのような心態は、否定的に解釈されるものではなく、むしろ肯定的に解釈されていた。

魏晋の時代、「傍若無人」の語には、この時代特有の意義が賦与されるようになる。伝統的な礼俗を忌み嫌った名士たちの「傍若無人」な言動の背後には、彼らの反俗的な志向や、超然とした文人精神が看取できるのである。

一 『史記』における「傍若無人」

現存の文献では、「傍若無人」の最も古い用例は、漢・司馬遷の『史記』「刺客列伝」の「荊軻(けいか)伝」に見える。

荊軻、酒を嗜(たしな)み、日々狗屠(くと)及び高漸離(こうぜんり)と燕の市に飲む。酒酣(たけなわ)にして以往、高漸離、筑(ちく)を撃ち、荊軻、和して市中に歌い、相楽しむなり。已にして相泣き、旁らに人無き者の若し。

荊軻、酒人と游ぶと雖も、然れども其の人と為り、沈深にして書を好む。其の游ぶ所の諸侯、尽く其の賢豪長者と相結ぶ。

荊軻は、戦国時代の衛の人。剣術を好んで燕に赴き、のちに燕の太子丹の命で、秦王政(のちの始皇帝)の暗殺に赴いた刺客である。

日ごと燕の盛り場で飲み、酒たけなわになると、高漸離の打ち鳴らす筑の音に合わせて歌い、やがて感極まって泣き出した。その様子を『史記』は、「旁若無人」と形容している。

荊軻は酒好きであっても、人となりは沈着冷静で思慮深く、書物を好み、賢者や有徳者と交わったという。現代語でいうところの「傍若無人」の徒ではない。

衆人環視の中、歌いながら泣いた、とあるが、荊軻の行為は、周囲の人に不快感を与えたわけではない。そもそも、「泣」は、声を立てずに涙を流すことをいう。「哭」や「啼」のように、声を上げて泣くことではない。

この一節での「傍若無人」は、感情の昂ぶりが、周りの人間の存在を忘却させる程であったことをいう。周囲の世界から独り隔絶されたかのように、自分の世界に入り込んでいるさまである。

二 『世説新語』における「傍若無人」

南朝宋・劉義慶の『世説新語』は、魏晋の名士たちの逸話、計一千余条を三十六部門に分けて収めた書物である。

『世説新語』の中には、「傍若無人」の語の用例、そして、この四文字を文面上は用いていなくとも、「傍若無人」と見なされる言動を記した逸話が数多く見られる。

「簡傲」篇では、第三話、第六話、第十七話に「傍若無人」の語の用例がある。世俗の権威や慣習を眼中に置かず、奔放不羈に振る舞った名士たちの逸話が集められている。

嵇康

「簡傲」篇の第三話は、「竹林の七賢」の一人、嵇康(けいこう)の逸話である。

鍾士季(しょうしき)精にして才理有り、先に嵇康を識らず。鍾は時に於ける賢儁(けんしゆん)の士を要(むか)え、倶に往きて康を尋ぬ。

康、方(まさ)に大樹の下に鍛(たん)し、向子期(しょうしき)佐と為りて鼓排(こはい)す。康、槌(つち)を揚げて輟(や)めず、傍らに人無きが若く、時を移して一言を交えず。

鍾士季(鍾会)が、嵇康の名声を聞いて、俊才たちを引き連れて訪ねた。鍛冶仕事をしていた嵇康は、鉄槌を振り上げる手を休めることなく、傍らに人無きがごとく、鍾会と言葉を交わそうとしなかった。自分に会いに訪ねて来た客人を無視する、という甚だ無礼な態度である。

この逸話で嵇康が鍾会に対して取った態度は、彼が当時置かれていた境遇と関係がある。嵇康は、魏王室と姻戚関係にあり、司馬氏の晋王朝においては難しい立場にあった。鍾会は、司馬氏の腹心であるゆえ、打ち解けた交友はもとより無理であった。

しかも、鍾会は貴公子として羽振りがよく、「肥馬に乗り軽裘を衣(き)、賓従は雲の如し」というさまであったので、反俗的性格の嵇康は、もともと快く思っていなかったのである。

王澄

「簡傲」篇の第六話は、王澄(おうちょう)のエピソードである。「傍若無人」のさまが、上の嵇康の逸話とよく似ている。

王平子(おうへいし)出でて荊州と為り、王太尉及び時賢の送る者、路を傾く。時に庭中に大樹有り、上に鵲巣有り。平子、衣巾を脱ぎ、径(ただ)ちに樹に上りて鵲子を取らんとす。涼衣の樹枝に拘閡(こうがい)せらるるや、便ち復た脱ぎ去る。鵲子を得て還り、下りて弄び、神色自若として、傍らに人無きが若し。

王平子(王澄)が、荊州刺史として赴任する際、兄の王太尉(王衍)ら、当時の名士たち大勢が見送りにやってきた。ところが、王澄本人は、庭の木に登ってカササギの雛を取り、それをもてあそびながら、平然として傍らに人無きがごとくであった。見送りに来た人々を相手にしない、という極めて無礼な行為である。

この一節に関して、劉孝標注の引く『晋紀』に、

澄、放蕩にして拘らず、時に之を達(たつ)と謂う。

とあるように、当時、礼俗に縛られず、自由奔放、勝手気ままに振る舞うさまを、物の道理に通じた「達」と見なしていた。

そして、「徳行」篇に、

王平子・胡毋(こぶ)彦国(げんこく)諸人は、皆任放を以て達と為し、或いは裸体なる者有り。

とあるように、裸体になることは、「達」の常套的なパフォーマンスの一つであった。

王澄が木に登る際に「衣巾」(服と頭巾)を脱ぎ、さらに、枝に引っ掛かった「涼衣」(下着)まで脱ぎ捨てる、という描写をことさらに加えているのは、裸体になることが「達」を象徴する行為であるからにほかならない。

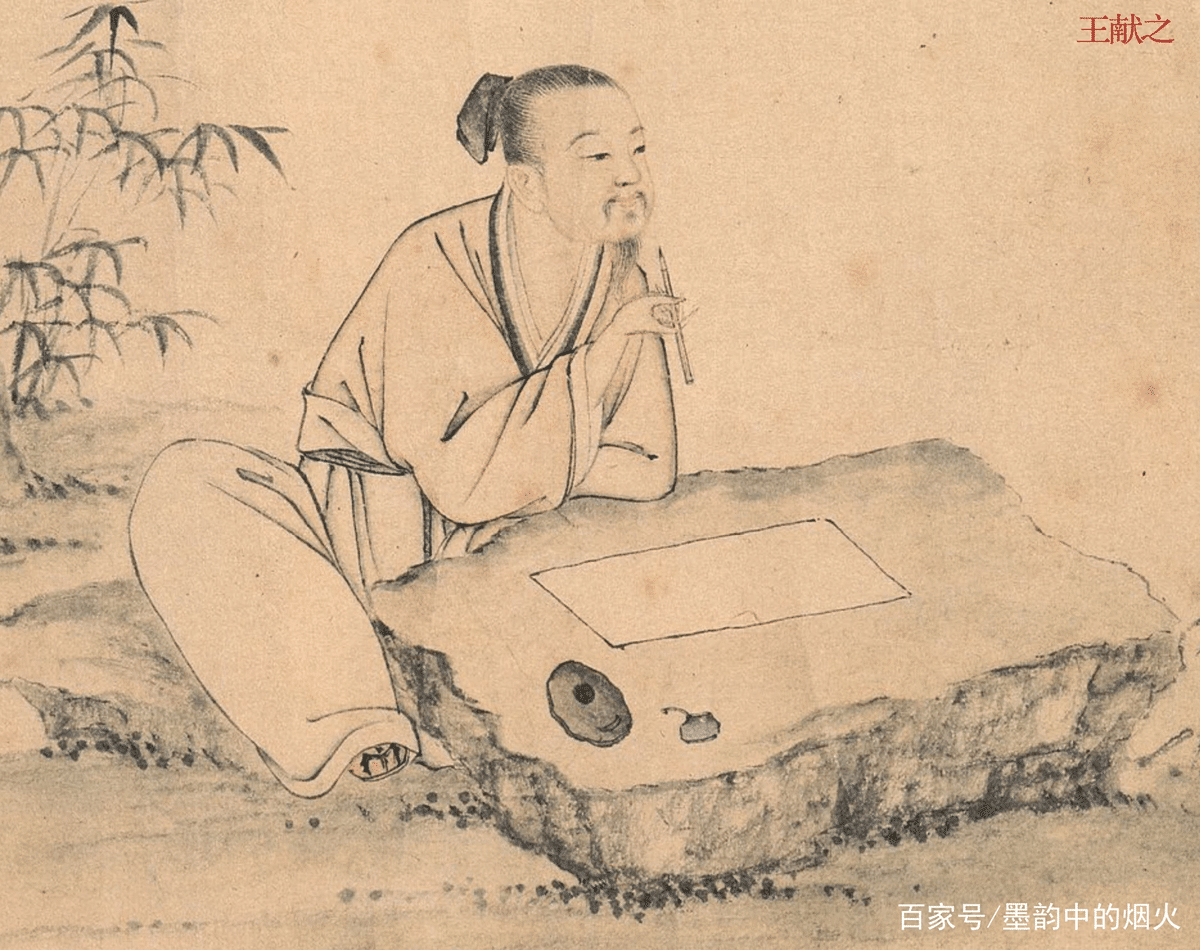

王献之

「簡傲」篇の第十七話に見える王献之(おうけんし)の逸話は、上の二話とはやや性格を異にする。

王子敬(おうしけい)會稽(かいけい)より呉を経、顧辟疆(こへききょう)に名園有りと聞く。先に主人を識らざるも、径ちに其の家に往くに、顧の方に賓友を集めて酣燕(かんえん)するに値(あ)う。而して王、遊歴既に畢(おわ)り、好悪を指麾(しき)し、傍らに人無きが若し。

顧、勃然として堪えずして曰く、「主人に傲るは、礼に非ざるなり。貴を以て人に驕るは、道に非ざるなり。此の二を失う者は、人に歯するに足らず、傖(そう)なるのみ」と。便ち其の左右を駆りて門より出す。

王、独り輿上(よじょう)に在り、回転顧望するも、左右時を移して至らず。然る後門外に送著(そうちやく)せしむるも、怡然として屑(かえり)みず。

王子敬(王献之)は、訪問の約束も取らずに、顧辟疆の庭園を訪れ、遊覧し終わると、園林の良し悪しを品評し、傍らに人無きがごとくであった。

この傲慢な態度に、呉の名士である顧が、王を「傖」(北方の田舎者)と呼んで追い出した。ところが、門外に出された王は、気にかける様子もなく楽しげであったという。

王献之は、呉中第一と称される顧氏の園林に見とれ、その景趣に没入した結果、傍らに人無きがごとき心態に至っている。

宴席の場に招待もされていない人間が、いきなり入ってきて庭の出来栄えをとやかく言うのは、甚だ無礼な行為であるが、故意に園主を軽んじたり貶したりする意図はない。山水の世界を見事に具現した園林の自然美に恍惚となっていたにすぎない。

王敦

「傍若無人」の用例が見られるのは、「簡傲」篇ばかりではない。

「豪爽」篇にも用例があり、第一話に、王敦(おうとん)に関する逸話がある。

王大将軍、年少の時、旧(もと)より田舍の名有り、語音も亦楚なり。武帝時賢を喚びて共に伎藝の事を言う。人皆多く知る所有るも、唯だ王のみ都(すべ)て関する所無く、意色殊に悪し。自ら言う、鼓吹を打つを知ると。

帝、鼓を取りて之に与えしむるに、坐に於いて袖を振るいて起ち、槌を揚げて奮擊するに、音節諧捷にして、神気豪上し、傍らに人無きが若し。

武帝(司馬炎)が、当時の名士たちを集めて、技芸について語った。もともと田舎者で話題についていけない王敦は、唯一自分が得意とする太鼓を打ち鳴らした。袖をまくり、バチを振り上げて激しく打ち、打つほどに気迫を増し、傍らに人無きがごとくであったという。

阮籍

「任誕」篇の第十一話は、阮籍(げんせき)が、母親の葬儀で泥酔して足を投げ出したまま弔問客に応対した、という有名な逸話である。

この劉注に『名士伝』を引いて、そうした阮籍の振る舞いを、次のように記している。

阮籍、親を喪(うしな)うも、常礼に率(したが)わず。裴楷(はいかい)往きて之を弔するに、籍の方に酔うに遇い、髪を散じて箕踞(ききょ)し、傍らに人無きが若し。

世間の礼法に従わず、酒に酔ったまま、髪を振り乱し、両足を投げ出して座るさまを「傍若無人」と記している。

他にも、『世説新語』の「簡傲」篇には、「傍若無人」とはっきり書かれていなくても、そのような振る舞いを伝える逸話は数多い。

そもそも、篇題の「簡」は、人に対してぞんざいであること、「傲」は、人を侮って傲慢であることをいう。「簡傲」篇に見える逸話は、基本的に、すべて「傍若無人」の振る舞いを語っているものと言ってよい。

三 『晋書』における「傍若無人」

『世説新語』に収められている逸話の大半は、『晋書』などの史書に同様の記載を見ることができる。

以下は、「傍若無人」の逸話の中で、『晋書』にのみ収められていて、『世説新語』には無いものである。

王猛

『晋書』巻百十四「王猛(おうもう)伝」に、王猛が桓温に謁見した時の逸話がある。

桓温(かんおん)関に入りて、猛、褐(かつ)を被(き)て之に詣(いた)り、一面当世の事を談じ、虱(しらみ)を捫(ひね)りて言うに、旁らに人無きが若し。

王猛は、大将軍の桓温が関中に入った時、ボロをまとって謁見し、堂々と天下の事を語りながら、服のシラミをひねりつぶして、傍らに人無きがごとくであったという。

大将軍を前にして礼儀をわきまえない「傍若無人」な仕草であるが、こうした行動は、当時、必ずしも無礼とは見なされず、むしろ大人物の器として認められる契機にもなりえた。王猛は、この時、桓温に気に入られ、車馬と官職を授かっている。

謝尚

『晋書』巻七十九「謝尚(しゃしょう)伝」には、謝尚の風変わりな舞いについての逸話がある。

始め府に到りて通謁し、導(どう)其の勝会(しょうかい)有るを以て、謂いて曰く、「君能く鴝鵒(くよく)の舞いを作すと聞き、一坐想いを傾く。寧くんぞ此の理有るや不(あら)ずや。尚曰く、「佳し」と。便ち衣幘(いさく)を著けて舞う。導、坐する者をして掌を撫(う)ち節を擊たしめ、尚、中に在りて俯仰し、傍らに人無きが若し。

謝尚は、「鴝鵒の舞い」を得意としていた。王導に請われて、役所の庭で、衆人環視の中、皆の手拍子に合わせて俯仰しながら舞いを踊り、傍らに人無きがごとくであったという。

四 魏晋の文人精神としての「傍若無人」

以上の例で明らかなように、「傍若無人」の古い用法は、横暴で人に迷惑をかけたり、不快感を与えたりすることを表すものではない。

魏晋における「傍若無人」には、名士たちがそうした言動によって、何らかの主義主張や意思表示をしようとした精神文化的な背景を垣間見ることができる。

当時の知識人による「傍若無人」の行為には、二つの方向性を認めることができる。

一つは、周囲が見えているのに、あえて無視、あるいは蔑視する、という反発的な行為である。

もう一つは、周囲が見えなくなる程、自分の世界に没入する、という凝集的な行為である。

前者は、反俗的、すなわち世俗を強く意識して、それを非として反抗する姿勢を示す外向的な精神活動である。

後者は、超俗的、すなわち世俗のことが微塵も意識下になく、超然とした自己陶酔を呈する内向的な精神活動である。

魏晋の反俗的な名士たちは、儒家の伝統的礼法や因習を軽んじ、そうしたものを遵守する人間を俗物として侮蔑し冷笑した。

一方、超俗的な名士たちは、そもそも俗世のことに一切関心が無いので、ことさら反俗的な姿勢を示すこともなく、自分の精神世界に没入した。

『史記』の「刺客列伝」で、荊軻が筑の音に合わせて歌いながら泣いた、という「傍若無人」の最古の用例は、一種の自己陶酔を表すものであった。それに鑑みれば、反俗的な「傍若無人」よりも、超俗的な「傍若無人」の方が、元来の意義に近いと考えられる。

さて、魏晋の名士たちの逸話を読む際、留意すべき点は、これらの言動が、しばしば一種の「ポーズ」としてなされている、ということである。

つまり、「傍若無人」を語る逸話において、その人物が元々「傍若無人」な性格を持っているがゆえに、そうした振る舞いに至る、というのでは必ずしもない。

魏晋という特異な時代背景を考えると、「傍若無人」の行為は、名士たちが、自分の反俗的な志向、あるいは超俗的な心態を、ことさら顕示しようとする、いわばパフォーマンスなのである。

『世説新語』に登場するのは、みな貴族や豪族のインテリである。強烈な個性と傲慢なまでのプライドを抱く名士たちは、サロンでの人物評をつねに意識して行動していた。

儒家的な聖人君子は俗物として敬遠され、放誕で闊達な自由人がもてはやされた時代に在っては、彼らはそうした時代思潮にふさわしい生き方をする必要があった。「傍若無人」は、まさにそうした生き方を示すことができる典型的な所作だったのである。

五 「傍若無人」と薬物

この時代の「傍若無人」を考察する上で、看過できないのが、薬物の影響である。

魏晋の文人と薬物との関係については、魯迅が「魏晋の気風および文章と薬および酒の関係」と題する講演(1927年)の中で詳しく語っている。

「五石散」という薬物が、当時、文人たちの間で流行していた。

文字通り、「五石」すなわち、五種類の鉱物(石鍾乳、紫石英、白石英、石硫黄、赤石脂)を材料として精製する。

「散」というのは、服用すると発熱し、その熱を散じるために歩き回ったことに由来する。「散歩」の語源である。

五石散は、一種の麻薬である。

毒性が強く、服用者の身体のみならず、性格や気性にも影響を与え、しばしば常軌を逸した行動を誘発した。

阮籍や嵆康らは、五石散の常用者であったと言われている。

魏晋の文人たちの「傍若無人」な行動には、五石散との関係が推察できるものがある。

例えば、「傍若無人」の典型の一つに、裸体になるという行為がある。

五石散を服用中であれば、発熱によってもたらされた行為であろうと考えられる。また、五石散は、皮膚に刺激を与える薬であるため、全身の痒みによる行為であるとも考えられる。

「酒徳頌」の作者劉怜(りゅうれい)は、いつも飲んだくれていたことで知られるが、いつも素っ裸でいたことでも知られる。

『世說新語』の「任誕」篇に、次のような逸話がある。

劉伶、恆(つね)に酒を縦(ほしいまま)にして放達なり。或るとき衣を脱ぎ裸形にして屋中に在り、人見て之を譏(そし)る。伶曰く、「我は天地を以て棟宇と為し、屋室を褌衣(こんい)と為す。諸君何すれぞ我が褌中に入る」と。

部屋で裸でいるのを咎められた劉怜は、「我には、天地が家、部屋が褌(ふんどし)、何故に我が褌中に入ってくるのだ」と言い返したという。

劉怜が裸で起居しているのは、飲酒によるものというより、直接的には、五石散の服用によるものであろう。

六 「傍若無人」と「嘯」

「傍若無人」の言動は、さまざまな様式で行われるが、魏晋の名士たちに一つ特徴的なのは、しばしば「嘯」の行為が伴うということである。

「嘯」とは、口笛を吹くようにして口をすぼめ、長く息を吐いて音を出すこと、あるいはそのようにして詩歌を吟ずることをいう。

魏晋以降は、名士や文人たちの間で、一種の口技として流行した。

それは、単なる娯楽的な技芸ではなく、ある種の感情表現が伴い、多くの場合、その背景に思想的な意味合いを含んでいた。

『世説新語』には「嘯」字の用例が多く見られる。「簡傲」篇の第一話に、次のような一節がある。

晋の文王(司馬昭)功徳盛大にして、坐席は厳敬、王者に擬す。唯だ阮籍のみ坐に在りて、箕踞嘯歌し、酣放(かんぽう)自若たり。

阮籍が、主君の司馬昭の座にあって、独り酔っぱらって平然としていた、という逸話である。この中で、阮籍の所作が「箕踞嘯歌」と記されている。

「箕踞」は、先に挙げた阮籍の逸話にもあるように、正座をせず、両足を投げ出したままの座り方である。そうした礼儀作法に違う座り方をしながら「嘯歌」したとある。

同じく「簡傲」篇の第八話は、これと類似した話である。

主君の桓温の座における謝奕(しゃえき)の振る舞いについて、次のように記す。

温の坐に在るも、岸幘(がんさく)嘯詠し、常日に異なる無し。宣武(せんぶ)毎(つね)に曰く、「我が方外の司馬なり」と。遂に酒に因りて、転(うた)た朝夕の礼無し。

「岸幘」は、頭巾を後ろに傾けて額を露出させることであり、そうした礼法に反した放埒な態度で「嘯詠」したとある。

一方、これらとはやや趣を異にする用例も見られる。

「簡傲」篇の第十六話には、次のような王徽之(おうきし)の逸話がある。

王子猷(おうしゆう)嘗て行きて呉中を過ぎ、一士大夫の家に極めて好竹有るを見る。主已に子猷が当に往くべきを知り、乃ち灑掃(さいそう)施設し、聴事に在りて坐して相待つ。王、肩輿(けんよ)にして径ちに竹下に造(いた)り、諷嘯すること良(やや)久しうす。

また、「雅量」篇の第二十八話には、次のような謝安(しゃあん)と孫綽(そんしゃく)、王羲之(おうぎし)らの逸話がある。

謝太傅、東山に盤桓(ばんかん)せし時、孫興公諸人と海に汎(う)かびて戯る。風起こり浪涌き、孫・王の諸人、色並びに遽(あわ)て、便ち還らしめんことを唱う。太傅は神情方に王(さか)んにして、吟嘯して言わず。

王徽之の賞竹や、謝安の海遊の逸話にある「諷嘯」や「吟嘯」は、飄逸とした人物形象に、超然とした趣を添えている。

おわりに

魏晋の名士や文人たちの「傍若無人」の言動は、彼らのそうした個人的な性癖がなさしめたものであると同時に、多くの場合、その背景にある当時の特異な思潮がもたらした精神文化的産物であった。

儒家的な伝統的価値観が揺らいだ時代に在って、知識人が腐心したのは、世俗とどう向き合うかという問題であった。その答えとして、彼らの多くが実践した行動の一つが「傍若無人」であったのである。

ある者は、世俗を無視・蔑視するという反俗的な行動をとり、ある者は、世俗から自己を遮断して、自分だけの世界に埋没するという超俗的な行動をとった。

魏晋における「傍若無人」は、「狂」と「痴」の文人精神と密接な繋がりを持つ。

「狂」は、動的で外向きの発散性を示す。一方、「痴」は、静的で内向きの凝固性を示す。

「傍若無人」の二つの異なる方向性として、「反俗的な姿勢を示す外向的な精神活動」と「超然とした自己陶酔を表す内向的な精神活動」が認められるが、これはそのまま、前者が「狂」、後者が「痴」の方向性と一致する。

本稿で例挙した数々の「傍若無人」の逸話は、ある者は「狂」、ある者は「痴」、そしてまた、ある者は「狂」と「痴」を兼ね備えたもの、というように、「狂痴」の心態を語る逸話として読み直すことが可能である。

「傍若無人」は、いわば「狂痴」の精神が、実際の行動として発露され、具象化されたものとして捉えることができるのである。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?