「柳暗花明又一村」の由来

前回、「柳暗花明又一村」の「行方」について記事を書きました。

南宋の詩人陸游の詩に見える「柳暗花明又一村」という詩句が、後世、中国と日本でどのような意味で用いられるようになったかを述べました。

今回は、「柳暗花明又一村」の「由来」についてです。

この詩句が、どのような経緯で陸游の詩の中で用いられるようになったかを述べたいと思います。

陸游の七言律詩「遊山西村」(山西の村に遊ぶ)は、次のような詩です。

莫笑農家臘酒渾 笑う莫かれ 農家の臘酒の渾れるを

豐年留客足鷄豚 豊年 客を留めて 鶏豚足る

山重水複疑無路 山重なり 水複なりて 路無きかと疑うに

柳暗花明又一村 柳暗く 花明るくして 又一村

簫鼓追隨春社近 簫鼓 追随して 春社近く

衣冠簡朴古風存 衣冠 簡朴にして 古風存す

從今若許閑乘月 今より若し閑に月に乗ずるを許さば

拄杖無時夜叩門 杖を拄きて 時と無く 夜 門を叩かん

――(村人)「農家の酒が濁り酒だからとて、馬鹿にしてはいかん。

去年は豊作、客人をもてなすのに、鶏も子豚もたっぷりあるぞ」

山々が連なり、川が幾重にも曲がり、もう行き止まりかと思ったら、

柳がほの暗く茂り、花が明るく咲くあたりに、また一つ村里が現れた。

笛や太鼓の音が追ってくるように聞こえてくるのは、春祭りが近いからだ。

村人たちの衣服や帽子は、簡単素朴で昔ながらの体裁のままだ。

(陸游)「また暇な折りに月明かりに乗じてやって来てもよろしければ、

杖をついて、いつとはなく気ままに、夜、あなた方の家の門を叩きますぞ」

この詩は、第4句「柳暗花明又一村」がよく知られていて、「柳暗花明」は、中国でも日本でも、それぞれ意味は異なりますが、四字熟語として今も使われています。(詳細は、前回の記事をご参照ください。)

さて、この陸游の名句として世に知られている「柳暗花明又一村」という句は、実は、陸游のオリジナルではありません。

「柳暗花明」とほぼ同じ、あるいは酷似した詩句として、最も早くは、唐・王維の「早朝」と題する詩に、次のような詩句があります。

柳暗百花明 柳は暗く 百花明るく

春深五鳳城 春は深し 五鳳城

同じく唐代では、他にも、武元衡の「送李侍御之鳳翔」(李侍御の鳳翔に之くを送る)に、

柳暗花明池上山 柳暗花明 池上の山

高樓歌酒換離顔 高楼歌酒 離顔に換う

とあり、李商隠の「夕陽樓」に、

花明柳暗繞天愁 花明るく 柳暗く 天を繞りて愁う

上盡重城更上樓 重城に上り尽くして 更に楼を上る

などとあります。

また、沈亜之の「春色滿皇城」(春色皇城に満つ)に、

花明夾城道 花は明るし 夾城の道

柳暗曲江頭 柳は暗し 曲江の頭

とあるように、「花明」と「柳暗」を対句にしている例もあります。

さらに、「遊山西村」の第3、第4句で「山重水複疑無路、柳暗花明又一村」と歌っている「もう道がないかと思ったら・・・」という発想も、実は、陸游のオリジナルではありません。

北宋・王安石の「江上」と題する詩に、

青山繚繞疑無路 青山繚繞して 路無きかと疑うに

忽見千帆隱映來 忽ち見る 千帆の隠映し来れるを

とあり、また『清波雑志』(南宋・周煇撰)に引く南宋・強彦文の詩に、

遠山初見疑無路 遠山 初めて見るに 路無きかと疑うに

曲徑徐行漸有村 曲径 徐ろに行けば 漸く村有り

などとあります。

これは、陸游が、偶然の一致で同じような詩句を思いついた、というわけではなく、意識的に唐宋以来の先人の詩作を真似て歌っています。

一見、パクリのように見えますが、そうではありません。模倣であることは確かですが、盗作や剽窃という類のものではありません。

これは、用典(典故を用いる)と呼ばれる技法で、先人の詩を自分の詩の中に取り込み、詩趣をオーバーラップさせて重層的な味わいを醸し出すという古典詩の技法です。

用典の技法は、言い換えれば、先人の詩を借りて利用することによって自分の詩に付加価値を与えるということですから、「換骨奪胎」の技法であると言えます。

ですから、詩人としては、むしろ自分は先人の詩を真似ていますよ、ということを読み手に気付いてもらいたいわけです。読み手がそうと気付いてはじめて用典の効果が現れるからです。

このことは、中国の古典詩というものが極めて高度な文学であることを示すものでもあります。

この技法を駆使するには、詩人は膨大な過去の文学作品を知っていなければなりません。しかも、古代の詩人は、詩を作る時に辞書や詩文集を調べながら作るわけでありません。時には即興で作ったり、詩酒の会で詩の応酬をしたりするわけですから、すべてのデータが頭の中に入っていなくてはなりません。

そして、詩人が典故を用いていることに気付いて、正確に詩を理解するためには、読み手の方にもそうした広い学識を持つことが求められるわけです。

このように、中国古典詩の世界では、換骨奪胎という名目の下で、先人の詩を自分の詩の中で利用することが正当化され、むしろそれが技巧として評価される、という伝統があります。

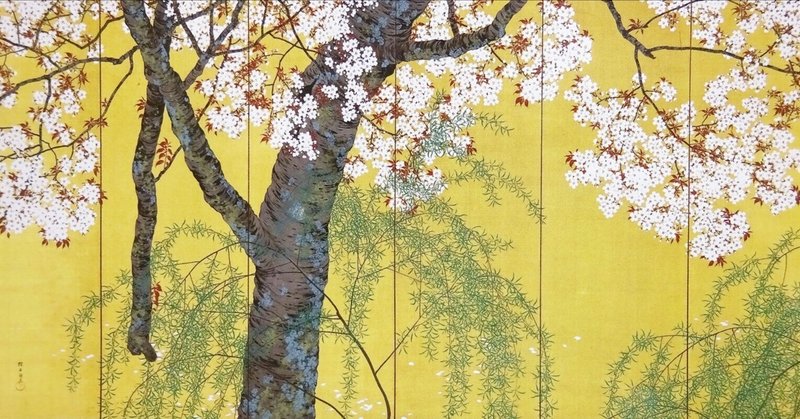

*ヘッダー画像は、木島櫻谷「柳櫻圖」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?