【秋田県大潟村】「干拓博物館」で学ぶ日本史上最大の干拓事業の軌跡

かつて秋田県には、日本で2番目に大きな湖があった。

男鹿半島の地形の推移の図。

右側2つの間で大きな湖が消失しているのが分かると思う

湖の名前は八郎潟。

北東北の伝承では、龍になったマタギ八郎太郎が作り上げたと伝わっている。

この湖は第二次世界大戦後の干拓により大きくその面積を縮めたものの、現在も残る八郎潟調整湖ですら日本で18番目に大きな湖沼に数えられている。

現在ではまず考えられない、日本史上最大の干拓事業。

それを記録した博物館である干拓博物館が、秋田県大潟村に存在する。

まずこの博物館がある大潟村の成立経緯がすごい。

八郎潟の干拓事業で生じた土地、それが1つの村として独立したのが大潟村だ。この村は全て、かつては八郎潟だった場所なのだ。

この経緯から大潟村は市町村合併などで元々あった市町村の名前が変わったパターンを除くと、日本で1番最後に増えた市町村でもある。

なお大潟という名前は八郎潟のかつての呼称から来ているとのことだ。

新しい村が1つできるほどの規模の干拓、と書くとあらためてその規模の大きさが分かると思う。

無料で入館することができた

面積こそ広いが全体的に水深の浅い八郎潟の干拓は、江戸時代から幾度となく構想が練られており小規模なものであれば実現したものもあった。しかし大規模なものとなると、費用や技術などの問題で長らく実現には至っていなかった。

しかし第二次世界大戦後、オランダからの協力を得て食糧難の解決と雇用の確保を目的に遂に八郎潟の干拓事業は遂に実行に移された。

なおこの事業が行われたのは上述の理由のほかに、当時のオランダは植民地であったインドネシアを占領されたことから対日感情が特に悪く、日本の主権を認める条約の署名にも難色を示していたという背景がある。

八郎潟の干拓事業の技術協力費は事実上の賠償金としての側面もあり、最終的にオランダは1951年のサンフランシスコ講和条約の署名に参加した国の1つとなった。

1番右の人物がオランダから来日し技術指導を行った

ピーター・フィリップス・ヤンセン

近年になって造成された干拓地というだけあり

大潟村の特徴である一面に広がる平地と

道路などで直線的に区画化された土地がよく分かる

左が「八郎太郎Ⅰ」右が「八郎太郎Ⅱ」という

タイトルの作品で、八郎潟に関連する伝承に登場する

八郎太郎と辰子姫がモチーフになっているとのことだ

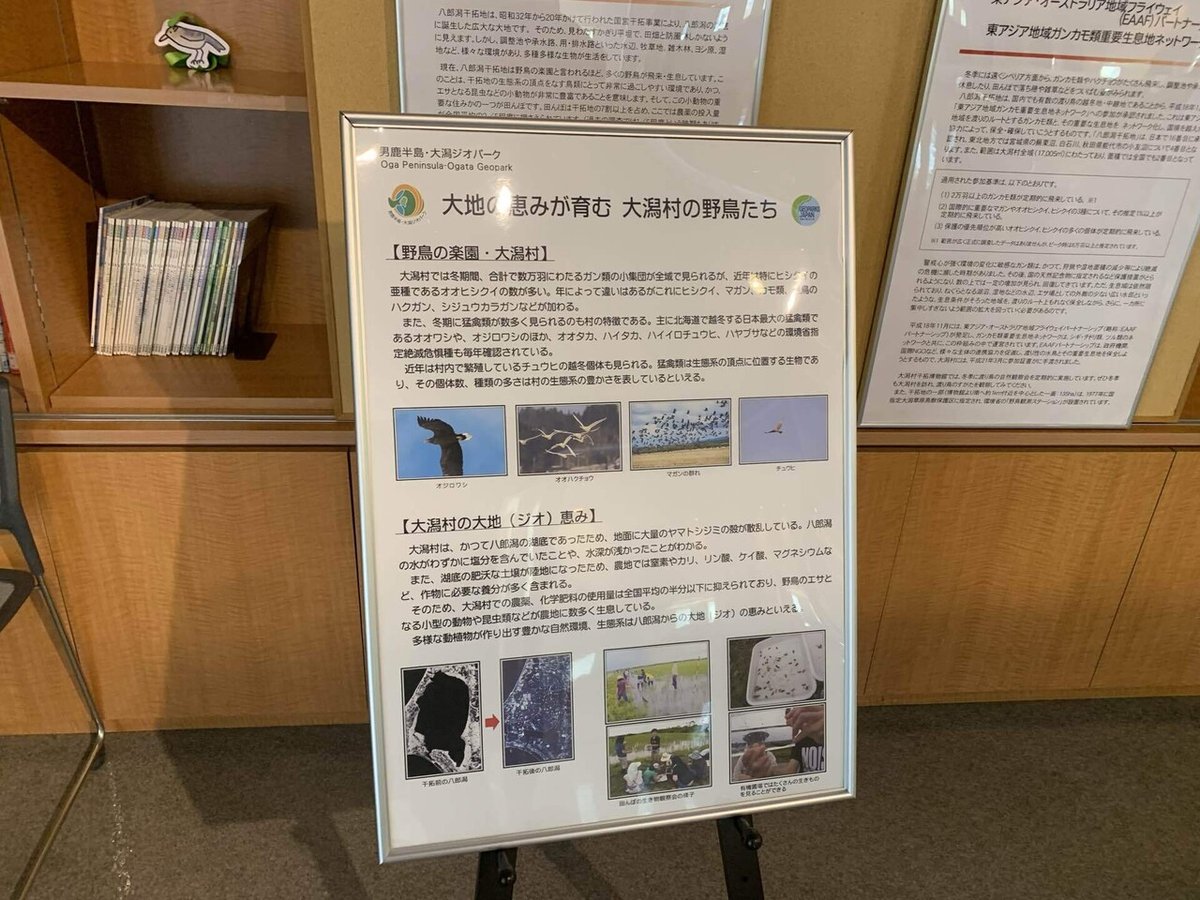

さて、男鹿半島およびその周辺は男鹿半島・大潟ジオパークとしてジオパークに登録されている。

その場所が深い水底にあった時と浅瀬にあった時では

そこに堆積している生物の種類も違う。

言われてみればそうだがこうしてみると面白い

大量のヤマトシジミの死骸が埋まっている

展示されている

男鹿半島・大潟ジオパークの説明パネルの向かいには、干拓事業による八郎潟の変化の様子が航空写真などと共に展示されている。

現在でも国道7号線や日本海東北自動車は

内陸側にくねっているが

それがかつての八郎潟沿いであったことがわかる

大きく地形が変わっているのがわかる

かつては内陸漁業が更に盛んだった。

この辺りについては天王グリーンランドにある

「潟の民俗展示室」が小さいながらも詳しい

新たに出来た干拓地であるからこそ

綺麗な直線状に土地が分割されているのがわかる

大潟村では高効率の稲作が可能になっている。

現在も大潟村は人口4千人程度の非常に小さな村でありながら

令和4年度の水稲生産量は4万2千トン。

全国で8番目の生産量を誇る市町村だ

その名も大地創造劇場

村ができる前の八郎潟の干拓構想が行われていた時代まで遡る

幾度となく寝られてきたことがわかる

ここまでは地理や干拓の歴史などマクロな視点のものが多かったが、ここからは具体的な干拓の手順や入植者達の生活の様子など、よりミクロな視点の展示が中心となっていく。

淡水化や堤防の仕組みなどを解説したパネルがある

中心となっているのは秋田県ながら

全国から入植者が集まったことに

「雇用の確保」も干拓事業の目的の1つだったという

当時の世相も垣間見える

名簿など実際にやり取りされた書類が展示されている。

形式などが現代に近いものだからこそ

当時と現在が地続きであることを強く感じられる

関係性は不明だが現在も干拓博物館周辺には

近いシルエットの建物が多く見られる

現在も大潟村は住宅地などは干拓博物館などもある

一部に集約され、あとはほぼ田んぼが広がっている。

一直線の道路も含め車で走るとかなり気持ちいい

精巧なジオラマが展示されている。

浅い湖である八郎潟に船を浮かべての工事

その規模の大きさが垣間見える

見たことがないどころか存在すら初めて知る重機が出てきて

ワクワクする

排水機場の様子

海水が入ってこない為の工夫も欠かせない。

日本海側には防潮水門が機能しており

塩水は通さない一方で船用のゲートや

魚道も完備されているという

用水路の整備などを経て農地を整備し

更に稲作が始まった後も様々な農業機械が活躍する

干拓で得られた平坦かつ直線上の広大な土地だからこそ

日本の農地でも農業機械の性能を存分に発揮できる

稲作が盛んな地域では欠かせない建物で

干拓博物館からも程近い場所にある

この奥には農作業の様子を描いた等身大のジオラマがあるのだが、これの迫力が凄かった。

これを見れただけでもこの博物館に来て良かったと思ったほどだ。

流石にクオリティが高すぎて正直ビビる

異様なまでに完成度が高い。

同じ作者の別の作品が見たいと思ってしまうほどなのだが

聞きそびれてしまったことを後悔している

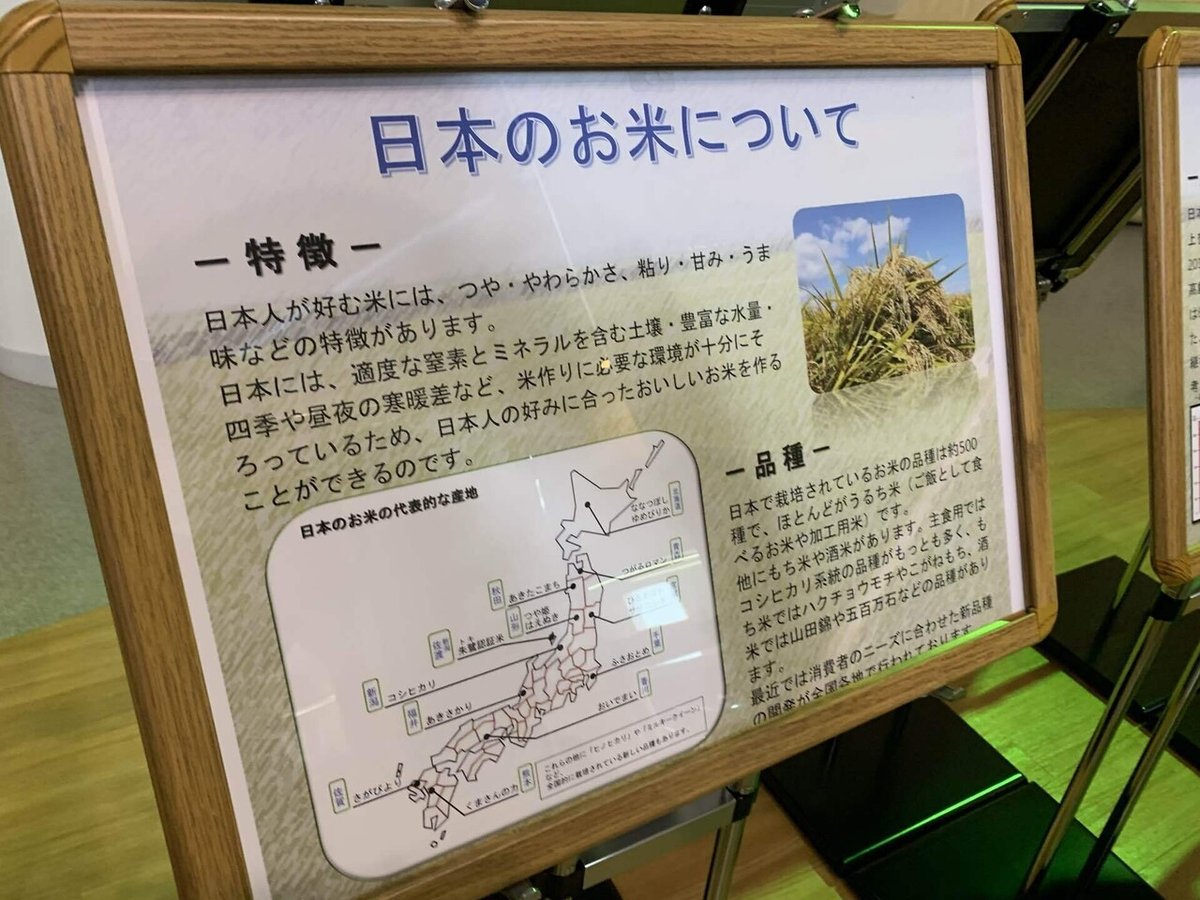

一番奥には肝心の成果物である米に関する展示がある。よくコンバッグと呼ばれる米の運搬容器が堆く積まれた様子は、写真ではわかりにくいが実物はこちらもなかなかの迫力がある。

最奥の展示コーナー

もち米や酒用品種も展示されている

水稲ながらもかなり長くて驚く。

田んぼを眺めている時とはかなり印象が違う

なお図に青森県を代表する米の品種として書かれている

つがるロマンであるが、夏の暑さに弱いことや

後継品種のはれわたりの普及などを理由に

2024年から種子の販売が終了している

そして最後に、大潟村に生息する生物についての展示があるのだがここにある剥製がすごい。

以前に男鹿水族館の記事でも描いたが、秋田県内の博物館などで展示されている剥製などの標本は、全体的に動きや毛艶が生き生きとしている気がする。

よほど腕のいい剥製師がいるのだろうか。

おそらく全国的な知名度はさほど高くないと思われる八郎潟の開拓事業。

食の欧米化による米の消費量の減少や品種改良による単位面積あたりの収量の増加などから減反が推奨される現在となっては、功罪のうち罪の部分がフォーカスされることも多い。しかし高度経済成長期の日本の食と雇用を支えたと共に、工事のノウハウの蓄積など様々な知識を得て、それらが積み重なった上で我々の生きる現代がある。

どこの市町村でも調べれば大抵面白いものは何かしら見つかるものだが、中でも大潟村の歴史的経緯と生まれた地形の特異性は、どれだけ言葉で説明しようとしても実際に訪れて感じた衝撃を語り尽くせない。

是非前提知識を持った上で一度行ってみて、車で走ってみて欲しい。そうして初めて分かる途方もない衝撃がある、そういう場所がこの村だと思う。

そして村を訪れる際は、是非この博物館にも行ってみて欲しい。

大潟村立干拓博物館

住所 : 秋田県南秋田郡大潟村西西5丁目2

休館日 :年末年始 (12/31〜1/3)

毎週第2・第4日曜日 (4月〜9月)

毎週火曜日 (10月〜3月)

開館時間 : 9 :00~16 :30

入館料 : 大人 300円 小・中学生・高校生 100円

アクセス : JR八郎潟駅から自家用車で20分程度

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?