Blender和解戦記 #3

宇宙に存在する恒星・惑星といったものの形、原子核や素粒子といったものの形などは球体で記される事があるように、恐らくこの世界のもっとも原始的で壊れにくいものは球体状のものなのだろう。

一方、3DCGの世界では万有引力や圧力など、そこに在るだけで何かしらの力が働くような世界ではない。また球体は頂点・面数が多いので最初は弄るのを戸惑う形状でもあるので、初心者創造神としてはやはり立方体から手を付けるのが良さそうだ。

今回は立方体を土台として、徐々に複雑化させる事に挑戦してみよう。

世界は一日にしてならず、だ。

オイラーを追いかけて

多面体といえばレオンハルト・オイラー(1707-1783)が思い浮かぶ。3DCGを扱う上で位相幾何学(トポロジー)を扱う上で重要な人物であり、彼が生み出した公式は3DCGに限らず様々な場面で使う。しかし義務教育・高校教育では(進路によって)その一部しか触れる事なく、社会に出てから使う事になり思い出すのに苦労する、といった場面も少なくない。

無知なる神は見捨てられるどころか、創造の力が無いと見なされてしまうので、学び直さねばならないだろう。

ただ、有り難い事に眼の前には創造の助けになる自動計算機がある。これに任せる事でオイラーの定理を呪文のように繰り返す必要が無い。

なので創造主は寝巻きのままPC前でBlenderを立ち上げても誰にも文句は言われない自由の身なのだ。

では早速立方体から卒業し、バリエーションを増やしていってみよう。

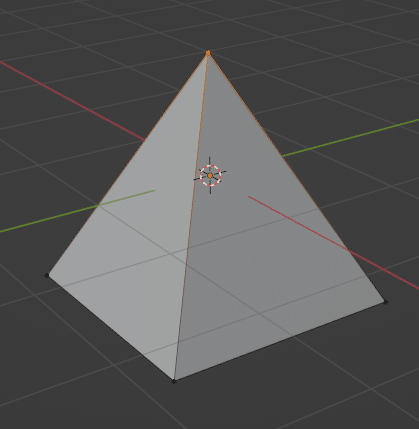

まずは立方体を三角錐に変形させてみる。これは最も簡単な変形方法だろう。単純に、天井部分の頂点を結合させてやれば良い。

天井部分の4つの頂点を選択する

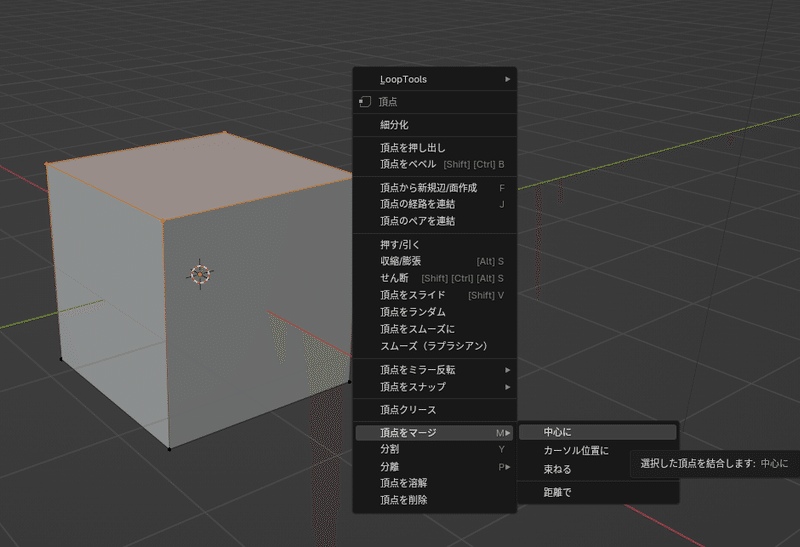

場所はどこでも良いので右クリックしてプルダウンメニューを出す

『頂点をマージ』(ショートカットはMキー)を選ぶ

続いて今回の場合は『中心に』を選ぶ

これで簡単に三角錐が作れた筈だ。

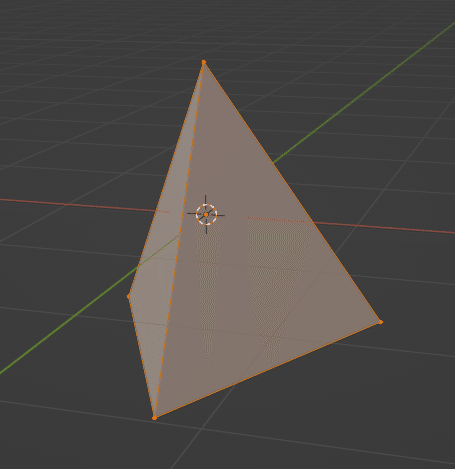

ここからさらに同じ作業を行えば、正三角錐が作れる。底面にある2つの頂点を結合して中心に寄せれば良い。

やはり幾何学は美しいものだ。3DCGの根源でもあるし、これらの形から色々と発展させていけば夢がひろがりんぐというものである。

さて、これまでは形状の複雑化というよりは単純化になってしまっているが、三角・四角ベースから色々と発展させる事で複雑化していくことになる。まさにポリゴンを弄る事から始まるのだ。

より複雑な形状を造るためのツールももちろん用意されている。

形状編集ツール

まずはツールのアイコン順に説明していこう。似たような機能でも使い方次第で作業効率が変わる事もあるので、まずは触ってみるのが良いだろう。

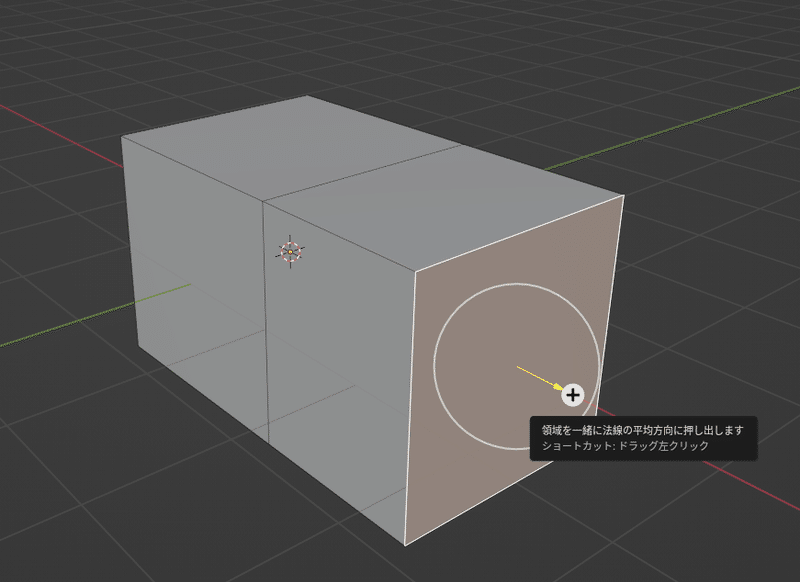

押し出し

「押し出し」は文字通り選択した面を押し出し(引っ張り出す)機能だ。多くの場合では面選択状態で使うものだ。この時、面はそのまま大きくなるのではなく面が分割されて伸ばされるので、足や腕などのパーツで面を増やしつつ追加していく時に使うツールだ。

ベベル

ベベルは押し出しと機能は似ているが、押し出しとはやや違い、押し出すというよりは削るような感じだ。選択した面が小さくなり、面数は増えるものの体積は減っていく感じだ。選択した面自体の位置は変わらない。

ベベルの特徴は数度ほど続けて使うと面が増えていく。これは角も丸めるように増えていくので、複雑な形状を造る土台にも使える

ループカット

ループカットはシンプルに、編集中の形状を半分にカットする(包丁でケーキを切る)ようなツール。カーソルの位置で任意の軸で半分にしてくれる。

またこれらのツールを使う時に細かい設定などを行える場所がある。

(プロパティウィンドウ)

ここではプロパティの細かい説明はしないが、アンドゥを活用しつつ色々と弄ってみると、どういう時に便利か分かるだろう。基本的には「セグメント」や「分割数」あたりをいじれば、一気に複数面に分けられたりできるので、よく使う項目でもある。

ナイフ

ツールの名称は「ナイフ」ではあるが、個人的には包丁だったりノコギリだったりするイメージの方が強い。ナイフはともかく、任意の角度や形状で分割する機能だ。まさに切り込みを入れるツールだ。

上図のように自由な位置(開始点)から任意の中間点をクリックしていき、最終的には閉じるように終了点を打てば切り込みが入りポリゴン(面)が分割される。きっちりした形状ではなくラフな感じで面を造りたい時には重宝する機能だ。

これらの機能の基本的な内容さえ把握しておけば、思い描いた形状がある程度造れるようになるだろう。前回の記事にあった拡大・縮小などの機能と合わせれば、目的の形の大雑把なものはずだ。

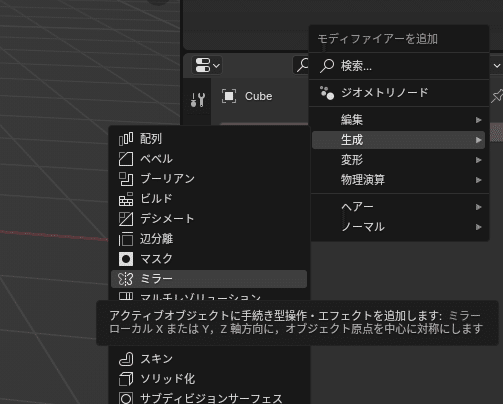

編集ツールとは少し異なるが、最初の段階から知っておくと便利な機能が「ミラーリング」だ。これは「モデファイア(変更機能)」としてあるので、プロパティウィンドウのレンチマークから選ぶものだ。

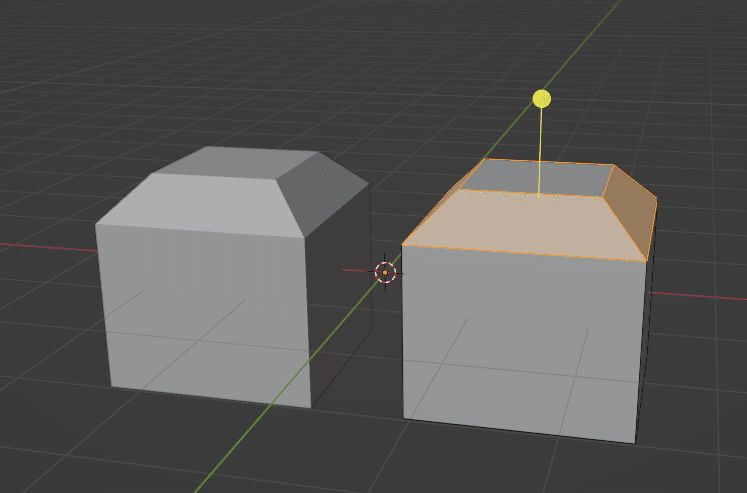

「ミラー」機能は文字通り、指定した軸に対して自動的鏡写しに形状を作ってくれる機能だ。

(向かって右側が操作している方で、左側がミラーリングされた形状)

特に人体の素体形成や、比較的左右対称性がある家具や道具を造る時に多様する機能だ。

この機能では片方だけ作れば、対角線上のもう一方も自動的に更新してくれていくので、バランスを取りやすくなる。最終的に「ベイク(固定・焼付け)」するまでは対称は更新され続けていく。

最後に

この段階までくれば、基本的な道具(ツール)の使い方がある程度把握できるだろう。最初から複雑なものを造る事を目指さずに、地道に簡単な形状、例えば御椀やアルミ缶、四角い何か(家具など)を造る事を繰り返せば、最初に感じていた程Blenderに対しての苦手意識が薄れてくるかもしれない。

昨今ではBlenderにまつわる記事やテクニック紹介動画なども豊富にあるので、まずは使う道具を自分に馴染ませる事が大事だ。

MMDがそうであるように、道具は使えば使うほど愛着が湧くものである。

この世の神も、一日で世界を作れなかったのは、きっと道具の使い方に慣れる時間が必要だったのだろう。

どこにでも居るバーチャルJC MMDユーザーの一人。 MMDアニメーター、動画制作・編集、VTuber関連制作などを行っているただのJC。