大規模造成地の水の流れ解析をしてみたら・・・

CSPI2024!

参加されましたか?

実は初参戦だった僕はこれまでヴァーチャルだったと疑っていた人たちとお話ができて感謝感激であったわけです。

あ、ご挨拶遅れました。内野でございます。

会場で声を掛けてくださる方もいてありがたいなぁと思いながら回っておりました。

それにしてもホント面白い展示だったと思います。来年も参戦して1つのブースを30分ぐらいかけて回っていきたいですね~

さって、CSPIの会場でも特に大きなブースを構えていたKOMATSUさんです。中ではEARTHBRAINさんがソフトウェアの説明などをされていましたね。

今回はそのEARTHBRAINさんにご協力いただいて解析した結果を共有したいと思います。

流水計画・検討ってどうやってますか?

そもそも、流水計画ってどのようにやっていますか?

私が今回の現場で渡されたのはこのような資料でした。

確かにこの通り指定された高さと指定された材料を入れていけばいいよね。そう思うのですが、排水計画って往々にして「逆勾配」がありませんか?

平面図のこの絵だけでは素人の私はどこに問題があるか全くわかりません。

さらに、排水計画をする!と言っても実際に雨を流したわけではなく

「あくまでも想定」で作られたものです。

実は排水計画って検討が甘い分野なのではないか?と思った瞬間がありました。

EARTHBRAINの水たまり予測を使ってみる

コマツ宮崎様の紹介もあり、某日にEARTHBRAIN本社へ伺いました。

その時に点群形状から雨水による流路を可視化する取り組みがあるというお話があり「これだ!」と思ったのです。

まだ公にされていないものなので「そこを何とか~」と言ってお願いした機能なのですが、私は「この方法も一つの手段」と思うに至っています。

EARTHBRAINが提供する流路予測ってどんなの?

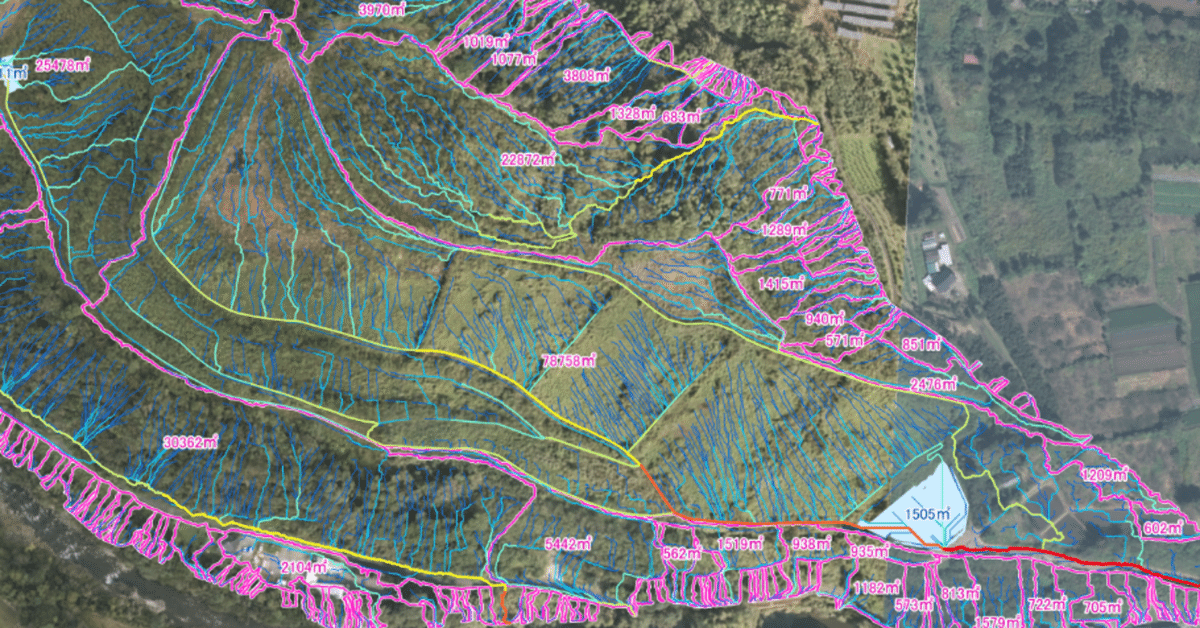

この1枚に尽きるのですが、1つの点群データからDEMデータとGeoTiffデータを作って、Dashboard上で見ましょう。というものです。

点群データ以外にも、設計データを含めることができるので、貯水池や側溝の3次元データを点群データと共に入稿します。

すると、いい感じに処理をしてくれるので水道(みずみち)と水たまり(貯水域)が出るという仕組みなのです。

流路を可視化することによるメリットとは?

フロントローディングということに尽きるだろうと思います。

例えば、この区域を見てください。

従来の方法では水の流れは左から右へ流れるといったような矢印(→)が書いています。

しかし、今回のEARTHBRAINさんが提供する流路計算の方法では途切れています。

実はここは尾根で流路が変わる場所なのです。これによって、雨水の量も流路も変わります。

この場所に横断側溝を入れなければ土をえぐる結果となるかもしれません。

従来の方法では勾配をトータルで見ることができなかったので見落とすことがあったのかもしないのです。

それを現地盤を前提として見ることでこれまででは見ることのできなかったものを見ることができるようになっています。

施工の手戻りをなくす事前検証

施工面でも手戻りにならないような工夫もできました。

流路を可視化して、側溝計画は問題ないとわかったものの、この経路では道路の拡幅が狭く施工性が落ちるということで側溝の位置を変更したのです。

この点でも有効活用されていますが、さらに効果があります。

このように、道路の拡幅が取れるように位置を変えたのですが・・・

雨水が流出することがわかりました。

これは据えようとしている場所の斜面が崩落しておりそこから雨水が流出していることを明らかにしていたのです。

法面をたたくことも考えられましたが、より安全に行くためにさらに手前に設置位置をずらすことで崩落して修繕することを避けました。

AR機能を使ってより視覚的に

3Dの力でわかりやすくかつ同意を得やすくなりましたが、もしこの流路が工事着手前に関係者全員で現地で見れたらどれほど良いでしょうか。

今回は工事が始まった後に実施をしたので関係者全員で共有するということはできませんでしたが、少なくとも先を見通すことができたはずです。

それでも見落とすことはある。予見する難しさを実感

自然には勝てねぇ。

— 金本 純一︱㈱金本組 代表取締役 (@noppo0007) May 28, 2024

大事なのは事後対応🧐

※ボリューム注意。 pic.twitter.com/7wA4Yrz7hG

このように解析をしたとしても、やはり見落としてしまうこともあります。

実はこの場所、実は水道の解析で「水道ができる」と出ていた場所だったのです。

起きないと実感がわかない。

対策をしたら効果がわからない。

そんな難しさが事前予測にあると思っています。

ここは深く反省し、次に生かさねばならないと思っています。

まとめ

CSPIでは展示物に自動運転やRTKが珍しくなく、いよいよ現場が加速度的に変わっていくのだと思わせる展示もありました。

そんなキラキラする中で、従来の管理・予測方法をどのように変えていくのかという視点も重要だと思っています。

今回の実験結果や手法は、まだまだ検討の域を出ないのですが、使い方一つとしては「あり」ではないでしょか?

最後に

EARTHBRAINの皆様!ありがとうございました!!

Pix4Dの皆様!Pix4DCatchを存分に使いました!!ありがとうございました!!