年始め 春を感じる アプリかな?・・・レッツ カルタ (春の七草)

少し以前(令和3年1月)にNoteで紹介した記事を再編集してアップします。前回は(も?)ほとんど記事もアプリも注目されなかったです。(ハート4・・・0じゃない!!) 今回も厳しいかな?・・・2024年もボクのNoteは低空飛行(低空を安定して安全に飛ぶ)を貫きます。

1月9日は、ボクの勤務地域の小学校の冬休み明けの日です。

さっそく給食が始まります!この日のメニューは・・・と思って、献立表で確認すると・・・(ヤッタァ!) 七草がゆならぬ、七草ご飯です。

この種の季節メニューは、子どもたちにとっては地味な感じがするのか人気メニューランキングには入りません。

でも、学校給食は、食育(食を通して、体も心も育てる。食文化に親しむ。)の場です。「食」は生涯を通して、人の「生きる」手段であり、目的です。

ボク自身の子ども時代を振り返ると、「おいしくモリモリ食べられれば大満足」という感じで、「栄養」とか「マナー」とか「文化」など全く考えていなくて、好き嫌い、偏食は結構ありました。

大人になって、教員になって、人様のお子さんの「食」に直接関わる立場に立ってやっと「食育」の大切さに目覚めました。

ボクの勤務校では、毎給食時に、昼の放送で、「今日の献立一口メモ」(給食センター提供)がアナウンスされます。 この日のアナウンスは

あけましておめでとうございます。今日から給食が始まります。

今日の献立は、「七草ごはん、牛乳、サバの塩焼き、豚汁」です。

ごはんに七草ごはんの具を混ぜて食べましょう。今日は「七草」についてお話しします。

皆さんは、春の七草を知っていますか?「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の7種類です。すずなは「かぶ」、すずしろは「だいこん」のことです。昔から、その年の健康と安全を願って、1月7日に食べられてきました。またおせち料理などで疲れた胃を休める役割もあります。

給食の七草ごはんは、〇〇市の〇〇地区(自分たちの住んでいる地域)で採れた七草を使っています。

今年一年の健康を願いながら食べましょう。

*************************

春の七草は、たしか低学年の国語の教科書に、ことばあそびとして紹介されていたと思います。

身近な野草ときちんと向き合ってた先人たちの知恵を感じます。

さあ、少し外に出てみよう! そして春を見つけよう!

昔から「食」文化は、「生きるための知恵」として、受け継がれ、育まれました。

ボクの薄っぺらなアプリが、豊かな「食」の世界への橋渡しになるかどうかは甚だ疑わしいですが・・・・どうか、1回だけでもお開きください。

★ここから・・・・> 097_レッツ カルタ (春の七草)

2022/01/06 カネッチ

097_レッツ カルタ (春の七草) ★ここから開く

植物の名前は、ひらがな、カタカナのイメージですが、ちゃんと漢字もあるから読めるようになるとちょっと鼻高かも・・・蒲公英、向日葵、秋桜・・・(たんぽぽ、ひまわり、コスモス)こんな感じ・・・

芹、薺・・・・? さあチャレンジ

令和3年1月に作った教材アプリです。

以下、令和3年1月7日に学校ホームページ向けにボクが書いた文章です。

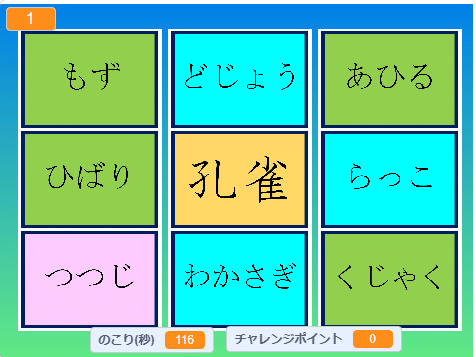

1月7日の学校の給食で七草がゆ(七草ふりかけごはん)がでました。ボクは食育に強い関心をもち、自分の受け持つクラスでは、ずっと大切にしてきました。食には、栄養的にも、文化的にも、学びの宝庫です。・・・今回は、七草を漢字で書くと・・・という視点で、カルタを作成しました。

これらの漢字は読めなくても、書けなくてもまったく困ることはありません。でも、これが読めたり、書けたりすると、少しだけ、うれしくなりませんか。この少しの積み重ねが、教養となり、人生を豊かにするとボクは信じています。

ボクが担任なら、こういう教材を使っていろいろな授業が思いつくのですが・・・・今、ボク自身がこれを使って、子どもと関わる機会がないのです。(T_T) どなたか使ってくださいませんか?

<姉妹品>はこちらから

難漢字レッツカルタ(魚へん漢字→平仮名)→ここから

激むず漢字カルタ (生き物植物・漢字→平仮名) → ここから

<カルタシリーズの共通の使い方>

・緑の旗(スタートフラッグ)をクリックする。

・画面は、大きくしたり、向きを変えて使いやすくする。

・れんしゅうモードは、フラッシュカード形式の学習

緑のボタンを押すと、つぎのカードが示される。

クリックすると、発声したり、吹き出しが出たりする。(カルタの種類によってことなる)

やめて表紙にもどる時は、赤まる→緑のはた

・チャレンジモードは、カルタ形式の学習

スタートをおすと、カルタ開始。

設定した制限時間(変更可能)で、何枚カルタをとれるかにチャレンジする。

カードをクリックすると、音が出たり、コメントが表示されたりする。(カルタ種類によって異なる)

★本ソフトは、短い時間の中で、個人が作成したものです。バグ、詰めの甘さはご勘弁を・・・。(カネッチ)

・インターネット接続環境(WEB版スクラッチ3が動作する環境)で使うことが前提になっています。

・小学校のクラスで使う場合は、大型テレビ等で、大きく映し出し、一斉学習の中で使うことができます。短時間(5分以下)で集中して取り組むという使い方をイメージしています。

・一人一台のタブレットで個別に取り組める環境が整っていれば、学校でも家庭でもどこでも使えます。スマホの小さい画面でも使えます。

・友達や家族でワイワイいいながらポイントを競い合うと楽しいと思います。

・カルタシリーズは、英単語、短い英文、アルファベット、かけざん、ことわざ・・・いろいろあります。(過去記事でも紹介しています!)

・カードの作成は、エクセル→PDF→画像化(PNGファイル)→コスチュームへの取り込み 、エクセル→TXT→リスト読み込みという流れで作っています。なお、イラストは、

ジャストシステム( アレンジOK 素材集2学校素材)というソフトを使って作成したものをPNG出力して、コスチュームとして読み込んでいます。

・スクラッチで作ったカルタツールに、上の手順を組み合わせると、効率的にカルタシリーズを開発することが可能です。

・スクラッチならでは機能をベースにして、弱点部分は、その他のソフトの力を借りるというやり方でいろいろな可能性が見えてきます。(カネッチ)

<カネッチの学舎 関連リンク>

・Note版トップページ https://note.com/kanech21

・テーマ別マガジン https://note.com/kanech21/magazines

・WEB版 カネッチの学舎 小学部トップページ

https://kanech21.jp/k_index.html

・カネッチのスクラッチスタジオ https://scratch.mit.edu/search/studios?q=kanech21

・カネッチの学舎 コンテンツストア

https://kanech-manabiya.stores.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?