企業がデジタルトランスフォーメーションに失敗する理由 心理的安全性が担保されていない

デジタルトランスフォーメーションや、新規事業開発を至上命題に進める企業が昨今増えています。

今後、日本既存市場が縮小することは明確なので、新しい道を見つける必要がある。

しかしながら、残念ながらうまくいっていないケースのほうが多いのではないでしょうか。

その理由を考えてみたいと思います。

新規事業開発の方法論には、さまざまなものがあります。

顧客開発、デザイン思考、デザインスプリント、アジャイル開発、プロダクトレッドグロース・・・

いずれの方法論にも共通している点があります。それは「プロジェクトに心理的安全性が担保されている」ということ。

これができていないことが一因、と私は思います。

どんな上級職の人であっても、新入社員であっても、その関係はフラットで、お互いに学び合える関係性。

何か気づきがあった人は、それを発言することが推奨される。どんな「くだらないこと」でも。

ジェームスキャメロンの映画で有名になった「タイタニック」が座礁した原因も、スピード記録に挑戦する無謀な試みを、誰も言い出せなかったことが原因ですし。

「みんなが気づいているけど、空気が怖くて言えない」事象が命取りになるケースは数知れず。

この「思ったことを実直に共有し合う」ことができるようになるには、

プロダクトマネージャー(サービスの責任者)が、まずは、「自分は権限を持つ管理者だ」という意識や、自分がここで成り上がろうとするエゴ(自意識)にとらわれずに、皆と良いものを作り上げる意識が必要です。

現場の各メンバーも、エゴ(自意識)から離れている必要があります。

たとえば、デザイナーが「このサービスのデザインをした私がデザイナーとして優れている、ということを示したい」と思っていては、そのデザインをよりよいものにするヒントが顧客から見つかったとしても、それをデザインに反映することはできません。

「自分」や「自分が貢献した部分」に執着せず、サービスに執着する姿勢が何よりも重要です。

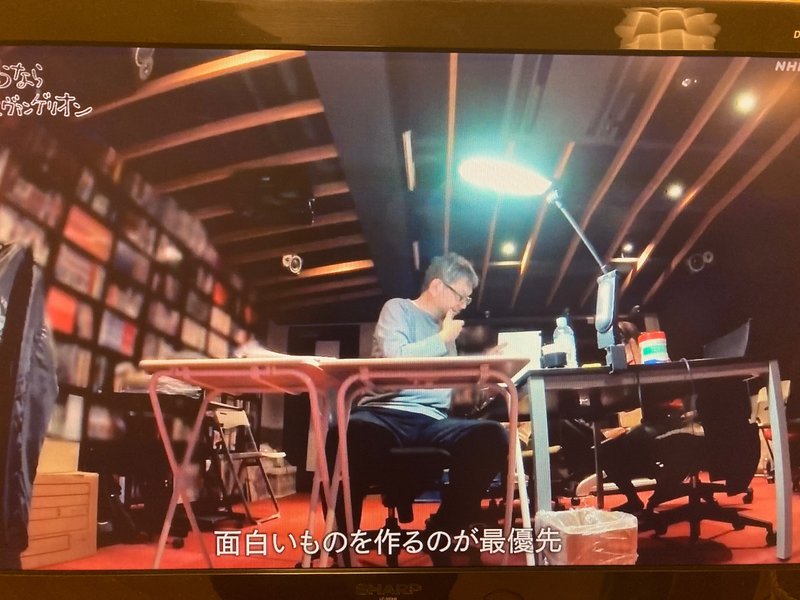

ちなみに、デジタルトランスフォーメーションや新規事業ではありませんが、私は、この姿勢を、映画監督の庵野秀明氏に感じます。

氏にフォーカスしたドキュメンタリー番組で、以下の発言があります。

「ここで無理したら体が壊れるとか、心が壊れるんじゃないかっていうのは、それはいったん無視」

「面白いものを作るのが最優先」

感性を発揮してすぐれた作品を世に残すアーティストは、自意識を横において、作品自身(演奏家であれば、演奏そのもの・舞踏家であれば、踊りそのもの)になる能力があるように最近私は感じるのですが、庵野秀明氏にも、まさにその能力を感じます。

庵野氏のように、自分自身・エゴをさておいて、サービスのことを考えるプロダクトマネージャーが増えた時、

「自分自身がどうなるかは横において、面白いものを作ることを最優先。」ここまで言えるプロダクトマネージャーが増えた時、

デジタルトランスフォーメーション/新規事業開発の成功率は上がると思うのです。

・・・と書いてみたものの、その「自意識を離れてみる」ことはとても難しい。

そこで、過去の偉人が構築した哲学や心理学の書籍を読み漁って情報収集すると、ヨガや瞑想は自意識から離れるのに有効かつ手っ取り早い方法であることがわかります。

ですので、私は、デジタルトランスフォーメーションや新規事業開発に取り組む方々に、ヨガと瞑想をお勧めしている、という訳なのです。

(ユヴァル・ノア・ハラリ氏が21レッスンで瞑想の重要性を説いている理由もこのあたりにあるのでは。と思います)

ヨガや瞑想に気が向いたら、足を運んでみてください。損はないと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?