わたしたちは、あきらめすぎている

今日は、カメラマンの楠本涼さんの展示にいって、展示に来ていたライター仲間の杉本恭子さんに会いました。

楠本さんの展示はわたしの知っている「写真展」ではなかった。見せたいのは写真じゃない。少なくとも「写真を撮る俺」ではない。メッセージを伝えるというのとも違う。もっと、任せてもらっている気がした。

カメラとプリントというツールを使って、被写体と魂を混ぜ合わせて、こんなのができました、と、そっと存在している感じ。生命体のような。

そして、1つ1つ本人が手作りしているという、写真集。写真の枠もブックの形も超えた本。これはいったい何だろうか。紹介動画を何周見ても見飽きなかった。

物語が刻まれているのを一方的に眺める写真集ではない。めくって、ひらいて、とりだして、たたんでいく。能動的な写真集である。いい意味で不完全である。

劇を見に来たのに、舞台にあげられてしまったような、タイムトリップしてこの世界に落ちてしまったような、そんな居心地の悪さ、怖さが胸に差し迫ってくる。やっぱり生き物のようだった。

「怖い」という感情はとても大切だ。

本能との通信だ。

怖いと思った瞬間、自分の何もかもがむき出しになる。そうやって心を裸にしておいて、物語が、やさしく、なつかしく、切なくしみこんでくる。ぜひリンク先の動画見てほしい。

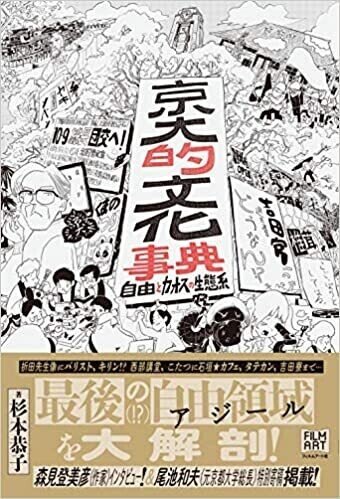

杉本さんは2020年6月に単著「京大的文化事典 自由とカオスの生態系」を上梓した。初の単著。ベテランのライターさんだけど、本の著者としてはデビュー作になる。

この本は、京大あるあるサブカル本の皮をかぶった、恭子さんによる京大をめぐる冒険だと思った。村上春樹の「羊をめぐる冒険」で、友人の「鼠」の痕跡を追っていく主人公のように、恭子さんは京大をめぐって何かを追いかけていく。その何かが見たくて、読者も恭子さんと一緒に冒険をしていく。

何を調べどこに行けばいいのかを考え、大量の資料と大量のインタビューを1人でやり遂げて、本という形に結実させた、その仕事っぷりをほんの少し聞いただけで、目が回るような感じがした。

これもぜひ読んでほしい。

『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』杉本恭子・著

楠本さんの作品も恭子さんの本も、彼らにしかできない唯一無二のもので、自分のやりたいことを見つけて、既存の枠組みでできないものだとしてもあきらめず、ないなら自分でつくりだしている。

ないなら作る、そんなシンプルで当たり前のことを、わたしはずいぶん長い間、忘れていた気がする。すでにある枠組みに自分を合わせて生きている。会ってた時間は、彼らの熱量はどこから出てくるのだろうかって思ってたけれど。いや、むしろ、わたしたちは、なぜ、もっと、作品を作らないのだろうか、と今は思う。

あきらめすぎている。誰かの作ったものじゃ嫌だ、これは人に任せられない、自分がやりたい。もっともっと、そんなふうに思って、生きていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?