スタートアップCTOの選定方法/求められる資質とは?

はじめに

本記事では私の経験や知り合いのスタートアップ経営者の話などを元に記事を書いていきます。

※あくまで個人の見解です。

1.CTOとは

CTOとは、Chief Technology Officerの略で、最高技術責任者のことです。技術部門の総責任者、担当役員などがこの名称で呼ばれます。

元は米国の公開企業で取締役会の下、CEO、CFO、COOなどとともに、特に製造業やIT企業など、技術革新がビジネスに大きく影響する企業において設けられていたポジションです。近年、日本企業においてもMOT(技術経営)への関心の高まりに比例して、IT企業を中心にCTOを置く企業が増加しています。

2.CTOの役割・仕事内容は?

2.1 CTOの役割は?

CTOは「企業における技術面での責任を担うこと」が大きな役割になりますが、大企業とベンチャー・スタートアップ企業など規模感によって役割が異なります。

また、役割を果たすため、CTOが行う仕事の内容については代表的なもの7つがあります。

・MOT(技術経営)の方針策定

・最適な技術戦略を生み出しチームを導く

・経営戦略、技術開発、研究開発を全体的に統括する

・エンジニアの採用や教育

・技術面におけるカルチャー醸成

・技術開発チームの運営

・自社内で利用する技術の選定・意思決定

2.1.1 ベンチャー・スタートアップ企業

ベンチャーやスタートアップ企業では、まだ体制や事業の土台がしっかりしていない為、CTOも現場の仕事をする必要があります。

会社のフェーズによっても作業範囲は違いますが、私が見てきた周りのスタートアップ企業だとCTO自身もコードを書く事が多かったです。当然、初期のフェーズではお金が無いですし、エンジニアもいない事が多いので、CTOがちゃんとコードが書けた方が良いとは思います。ただ、CTOがPdMやPjMとなって、開発自体はオフショア開発に出すというパターンもあったりはしました。

しかし、プロダクトの根幹となる部分のコードを全て外注して、ブラックボックス状態にしておくのは危険なので、CTOが最低限、コードレビューや設計をするなどしてシステムの全体像を把握出来ていた方が良いでしょう。

2.1.2 大企業

大企業ではビジネスも安定してきて、CTOはマネジメントや意思決定をする仕事が増えるでしょう。

例えば、経営戦略に対して、技術者目線で意見を交わしたり、開発チームの組成・運営、エンジニアの採用や教育など多岐に渡っていくでしょう。

3.CTOのタイプ

私の考えるCTOのタイプは大きく3つあります。

1つ目は、「採用・技術広報系CTO」。外部向けの発信が強く、組織づくりや採用・育成などが得意なVPoEに近いタイプです。このタイプはCTOが必ずしも技術のトップでなくても良いでしょう。自分自身で補えない部分は得意な人を採用すれば良いと思います。私がCTOを務めさせて頂くならこのタイプを目指していくと思います。

2つ目は、「PdM系CTO」。プロダクトマネジメントやエンジニアの経験を活かして、プロダクト開発の引っ張っていくイメージです。他のポジションだとCPO(Chief Product Officer)が近いイメージです。

3つ目に、「テックリード系CTO」。技術的な探究心が強く、自身の技術力で会社を引っ張っていくタイプです。このタイプの人は比較的には外部向けの発信などは苦手な人が多い印象なので、No.2のエンジニアに採用・技術広報が得意なエンジニアを採用すると良いでしょう。

4.CTOに求められる資質は?

ここでは、スタートアップ企業に絞って説明していきます。また、フェーズ毎に分けていきます。

https://jp.smartround.com/public/articles/fundraising/fl1

プレシード

創業したてのフェーズでは、とにかく早くプロダクトを開発してビジネスを始めなければいけません。このフェーズでは、CTOはプロダクト開発に取り組み、完成を目指すことがミッションです。このため、マネジメントスキルなどよりも開発スキルが高いことが適性となります。ただ、将来的には開発以外にも経営層の仕事やマネジメントも担ってもらう可能性はあるので、それらの伸び代も見て判断する必要があると思います。

シード

ひとまず、プロダクトは出来てきたこのフェーズにおいては、CTOの主な役割はプロダクトを継続的に改善して、品質を高めていくことが必要になってきます。また、開発におけるルール(コーディング規約やリリース方式など)を定める基盤づくりも大切な役割となるでしょう。

ここでは、既にエンジニアが数名、働いている事を想定すると、必要なスキルはマネジメントスキルです。なので、エンジニアとコミュニケーションを行える人材が適しているといえます。

シリーズA

このフェーズでは、ビジネスモデルが確立されて、PMF(Product Market Fit)が成立されています。

ただ、事業の根本を見直し、既存の技術基盤に転換(言語やインフラの転換など)が必要ではないかなどの判断がCTOの重要な役割となります。この役割を果たすために必要とされるスキルは、ここまでのフェーズよりも経営に関するものの比重が高まります。なので、経営に寄ったスキルを持つことがこのフェーズでのCTOの適性といえます。

例えば、技術基盤の転換を考えるにあたって、経営サイドとエンジニアサイドと議論して最適な技術選定をする必要があります。

私のとしては、このシュチュエーションは、ペライチさんでの事例がイメージに近いです。

シリーズB以降

事業が発展してきたこのフェーズでは、CTOに求められる役割に大きな変化が出てきます。各開発プロジェクトに合わせて技術者を確保するためには、人材の採用や教育、評価制度の制定などの技術の周辺を支える役割が求められるでしょう。新規事業の核となる新たな技術の研究開発も求められるかもしれません。

このフェーズで求められるCTOの適性は様々ですが、企業の将来を見据えて、より経営に寄った素養を持っていることが適性となります。

5.CTOの選定基準

ここまでフェーズ毎の求められる資質を説明してきました。ここからは上記の情報を元にどのような人をCTOに選べば良いのかを説明していきます。

ここでの注意点としては、創業当初は学生であったり、新卒2~3年目からいきなりCTOになる人もいますし、最初から全てのスキルがある必要は無いと思っています。実際、学生起業でいきなりCTOになった方もいます。(下記の記事を参照)

それでは、要件別に見ていきます。

Must 要件

経営視点で物事を捉えられる。もしくはマインドを持っている。

リーダーシップのある人間性

プログラミングの知識や開発経験

(ある程度、開発やインフラ構築など1人で完結できること)

Want 要件

マネジメントや経営の知識

最新技術や情報を収集する能力

企業の方針に沿った技術運用・活用法を検討する思考力

エンジニアの組織形成をした経験

SNSの発信力(採用・技術広報の意味合い)

6.どうやったらCTOに適した人材が見つかるのか?

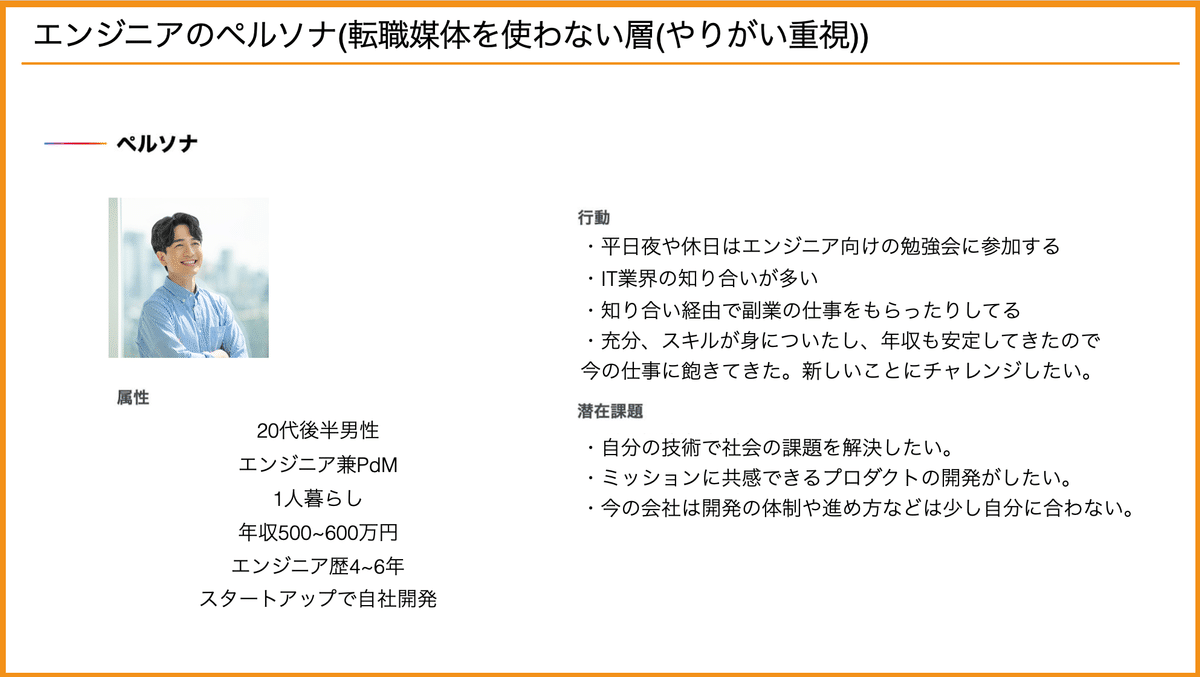

私の考えではこの記事で紹介した「中途エンジニアの分布図」の中では「転職媒体を使わない、やりがい重視の層」にアプローチしていくと良いと思っています。

何故かと言うと、3~4年ほどスタートアップ企業やメガベンチャーで働くと仕事にも慣れてきて、ある程度、給料も安定してきて、日々の仕事に物足りなさを感じてくる人もいます。そういった人は自分でプロダクトを0から開発したい、もっと社会へのインパクトを与える実感が欲しいなどの欲求が芽生えてくる人もいます。実際に私の周りでも下記のようなペルソナに近い人がCTOになっていった印象です。

こういった人材はどこで出会えるかというと、個人的にはスタートアップ向けのイベント(スタートアップウィークエンドなど)が良いと思っています。実際に私もスタートアップウィークエンドで同じチームだった人と一緒に起業しました。ただ、スタートアップウィークエンドは採用イベントではないので、ちゃんと起業家としてピッチするつもりで参加して頂ければと思います。

まとめ

スタートアップのCTOは必ずしも、創業時点で全ての要件を満たしている必要はありません。伸び代も見て判断しましょう。

CTOのタイプも3つありますし、CTO 1人で全てのカバーする必要はありません。苦手分野は得意な人を採用して補いましょう。

CTOを目指している人は仕事が落ち着いてきて、やりがいを求め始めた人がおすすめ。

個人で採用の相談なども受けているので、必要あれば問い合わせもお待ちしています!