『雲仙記者青春記』第6章 1993年4月28日、立ち直りつつある島原を土石流が叩きのめした

『雲仙記者日記 島原前線本部で普賢岳と暮らした1500日』

(1995年11月ジャストシステム刊、2021年2月3日第6章公開)

けた違いの大土石流

「俺はどうあがいても『雲仙記者』にはなれない。『6・3』の修羅場も知らないしな」

あるとき、ぼくと同じころに島原に赴任した他社の記者が、残念そうに言った。

「雲仙記者」。彼の言い方には、ある種の敬意がにじんでいた。

毎日新聞なら浜野さんだ。彼なしに毎日新聞の普賢岳報道は語れない。社内では「普賢岳のことなら、浜ちゃんに聞けばなんでもわかる」と評価されていた。

ぼくも先輩から「雲仙記者」と呼ばれることがあるが、「6・3」発生の瞬間に島原にいなかったぼくは生死の崖っぷちに立った興奮と恐ろしさを実感していない。常駐してから火山活動は勢いを弱め、一時は「終息発言」も出ただけに、浜野さんと並んで「雲仙記者」と呼ばれることには抵抗感があった。

1992年秋までに、どの新聞社の島原支局も古株と若手の2人組の取材態勢になっていた。ぼくら増員された若手は、自分たちを「第2世代」と自称していた。「雲仙記者」の第1世代に、かすかな引け目を感じていたからだと思う。

しかし、常駐した翌年の93年は、第2世代のそんな屈折した感情を吹き飛ばすように、激しい災害の年になった。この年ゴールデンウイークから夏までの数カ月間を、ぼくらは決して忘れないだろう。

大雨洪水警報が発令された4月28日。ぼくと浜野さんは朝から前線本部で、市と町の災害対策本部や警察、雲仙岳測候所などへ定期的に警戒電話を入れ、状況を確認しながら待機していた。ケーブルテレビは水無川の監視カメラの映像を映し出していた。

雨は降り続いている。泥流が流れる川に、時折鉄砲水のように大波が下ってくる。流れの中に、大きな岩が次第に増えてきた。泥流というよりも、もう土石流だ。波が来るたびに「岸からあふれないか? 大丈夫か?」とはらはらする。

固唾を飲んでテレビを見つめていた午後3時近く。画面の一番奥の最上流に、白い煙が見えた。熱い溶岩塊を含んだ土石流が、水蒸気を巻き上げながら猛烈な勢いで下ってきた。土石流は途中の橋に当たり、高いしぶきを上げる。浜野さんとぼくは、思わず「おおっ」と声を上げた。

両岸にあふれ出しそうになるが、岸のガードレールで川の中に跳ね返され、泥水と小さな溶岩塊だけが岸を走る道路に乗り上げた。

それからすぐに、壊滅的な大波が襲ってきた。

橋を通過するときに跳ね上がった土石流のしぶきは、大きな泥のカーテンのように見えた。音は聞こえないが、映像がグラグラと揺れる。現場はすさまじい地響きに違いない。あふれだした水と岩がガードレールを破壊した。画面に映るすべてが川になった。監視カメラも直撃を受け、映像は右に左に大きく揺れた後で、ブチッと途絶えた。

浜野さんと顔を見合わせた。水無川の中流での大氾濫。下流はとんでもないことになっているはずだ。昨年8月の土石流とはケタが違う。今回は家を掘り出せるような規模ではないと思った。

警察は流域の通行を禁止しており、夕方になっても状況はわからない。雨で冷やされた溶岩ドームはひび割れ、火砕流も頻発した。街は泥雨に染まった。自衛隊、警察、消防署などからの断片的な情報を寄せ集めて、朝刊では「土石流が流れ込み、かなりの住家に被害が出たと見られている」と書いた。

翌朝、雨は小降りになった。午前7時過ぎ、大雨洪水警報も解除される見通しだと確認してから、ヘルメットをかぶり、雨合羽に身を包み、雨の中を水無川下流の被災地に向かった。

車で行ける場所まで行った後は徒歩。民家は1階の軒先まで泥に埋まっている。住宅地の間を何本もの泥水が山側から流れている。ゴロゴロとした石の川原を避け、民家の屋根瓦の上を歩いた。

水無川に近付くにつれ、「埋まった」というより「破壊された」家が増えてきた。

直径3mもの岩が民家の壁を突き崩している。屋根の形から、ぼくが去年ボランティアと一緒に畳を持ち出した家だとわかった。

水無川の下流はゆるやかな扇状地で、ブドウなどのハウス園芸作物の栽培と漁業の地域だ。国道沿いは民家が連なっていたが、そこでの穏やかな半農半漁の生活は影もなく破壊されていた。

溶岩塊と、壊れた住宅の柱が散乱

泥水が流れ下っていた

写真を撮りながらさらに進むと、10m近い幅の泥流に阻まれた。直径20cmくらいの岩がゴロゴロと流れていく。流れの真ん中で止まった1mほどの岩に、住民が壊れた家の柱を渡して、泥流を越えようとしていた。自分の家の被害を確認して戻ってきたのだ。

その姿を撮影したが、自分ではこれ以上進むのを断念した。「泥流の勢いが強く、真ん中の岩も流されるかもしれない。万が一、戻れなくなれば、夕刊に間に合わなくなる」と判断したからだ。

……ぼくはとても渡れなかった

前線本部にフィルムを届けてから、もう一度被災地へ向かったのは午前10時。雨はほとんどやみ、早朝よりも住民の姿が増えていた。みな悄然としている。「どうしてこんな目に遭うんだ」と、やり場のない怒りをぶちまける男性がいた。

30代くらいの女性が倒れている。無残な我が家を見て卒倒したらしい。周囲の問いかけにも答えず、地面に横たわって、ただブルブルと震えていた。誰かが被災地を抜け出て救急車を呼んでいた。サイレンが遠くに聞こえてきたが、近くまで来ることはできない。道なんてないのだ。

上空には、毎日新聞のへリ「セキレイ」が旋回していた。「ぼくの位置がわかりますか」と無線で呼んだ。まわりの樹木や屋根の形を伝え、大きく手を振り続けて、やっとぼくの位置が伝わった。

「救急車がこちらに向かっています。ぼくを救急車のほうへ誘導してください」と頼んだ。無線が「その先の壊れた家を右、次を左」などとルートを教える。足場が悪すぎてすんなり行けない場所も多かった。

担架を持った救急隊を見つけ、「こっちへ」と案内した。ヘリに乗っていたカメラマンはシャッターを押し続けていた。翌日朝刊1面の現場写真の一角に、救急隊員と先導するぼくが小さく写っていた。

救急隊によって担架に移される女性

疲労困憊する市民

一夜明けても、復旧作業は続いた。住民は被災を免れた家財を持ち出すのに懸命だった。

ある女性は「こン家はまあだ建てて2年しか経っとらんですよ。災害が起きて、こン家に住んだちゃ、たった3カ月。立ち入り規制が解けち、ようやっとわが家に住まるごてなったとにどこに恨みをぶつけたら……。新しか生活は夢ンなってしもうた」とうつむいた。

別の女性は、わずかに地上に出た自宅の壁を壊そうと懸命だった。何をしているのかと聞くと、「避難勧告ン出て、何も持たんと家を出たとです。こン壁ン裏にタンスのあって、そン中に現金が入っとっとです。そめてそンだけでも出したかっです」と答え、必死にハンマーを振るった。

涙をこらえて復旧作業を進める住民を取材するうちに、ぼくは力が失せていくのを感じていた。

今回大被害を受けた水無川下流から、長崎県諌早市へ移転しで再開したラーメン屋さんの奮闘記が、毎日新聞長崎版に載ったことがある。

故郷を出る寂しさを乗り越え、見知らぬ土地での再出発。読む人をホッとさせるよい記事だったが、ぼくは「できたら島原で再開してほしかった」と、心の中で思っていた。仲間が去っていくような寂しさがあったからだ。常駐して1年が経ち、ぼくは島原にかなり感情移入していたのだろう。

この後、ぼくは地元でがんばる人をできるだけ紙面に載せようとした。被災者に「俺も故郷でがんばろう」という勇気を持ってほしかった。しかし、今度の大土石流で、呆けたように座り込む被災者を見ながら、ぼくは胸を締めつけられるようだった。

ぼくの記事を見て、地元での暮らしを再開した人がこの土石流ですべてを失ったとしたら。「いったい、ぼくはこれまで何をしてきたのか」と苦しんだ。

翌日、九大観測所に行ったとき、ぼくは一日中考えていたこのことを太田先生にぶちまけた。言わずにいられなかった。太田先生はぼくの目を見ながらこういった。

「神戸くん、君は今こそ記事を書くんだ。『一刻も早く防災工事を』って。しょげてる場合じゃない。これから梅雨が来るんだ」

太田先生は続けた。

「もう水無川の下流域に人は住めない。地形上、間違いなく被災する低地の両側に矢板を打ち込んで壁を作り、外側のまだ被害を受けていない住宅地を守るべきなんだ。しかし、内側にもまだ被災していない住宅地があるので、行政は決断できずにいる。だから、書いて行政の尻を押すんだ。少しでも被害を少なくするために」

防災事業に深くかかわっている太田先生のつらさは、ぼくどころではないはずだった。冷静に、くじけず故郷を守ろうとする太田先生の姿に、少し気を取り直した。

浜野さんに太田先生がこんなことを言っていたと話すと、すぐに浜野さんは取材し直して「『水無川流域には住めないと住民も行政も決断すべきだ』太田教授 矢板打ちも緊急提言」という記事にした。

しかし、その掲載の矢先の5月2日、またもや大きな土石流が流れ下った。6000人以上に避難が勧告された。1面トップで災害の概要をまとめる「硬派記事」、社会面で住民の様子やルポなどの「軟派記事」を展開した。

被害は、市北部を流れる中尾川、市中心部のすぐ西側にそびえる眉山の山麓でも発生していた。この2回の士石流で、ゴールデンウイーク中に水無川流域で壊滅した家屋は延べ569棟に達した。

仮設住宅や避難所で、着の身着のまま不安な夜を迎えた住民は、避難に疲れ果て力なくうなだれた。土石流は自宅とともに住民の「古里で暮らしたい」というかすかな希望も押し流したかに見える。

(1993年5月2日、毎日新聞)

ぼくが書いた社会面の書き出しだ。ワープロに向かいながら、「押し流されたのは自分もだ」と考えていた。

大土石流に埋まった国道251号は掘り返されたが、2車線の道路の横は、高さ3mもの土石流の壁が数百mも続く。まるで、春が来て除雪されたばかりの北国の道路のようだった。しかも、“地面”よりも道路が低いのだから、南北に走る道路はこの後も東の海を目指して流れる土石流に襲われ、また埋まる。

この堂々めぐりを繰り返した後、県はとうとう掘り返すのをやめ、埋まったままの道路の上にアスファルトを敷いた。これなら、3mも掘り返す必要はない。しかし、地上から顔を出す民家の屋根のすぐ横を自動車のタイヤが走る、という凄まじい光景が現れることになった。

島原鉄道も線路が完全に埋まった。諌早市から南高来郡加津佐町までの78・5kmを結ぶローカル私鉄の島鉄は、警戒区域の設定で路線の真ん中が不通となった。解除後もたび重なる土石流で軌道を破壊されては復旧工事を繰り返し、93年4月からやっと運行を再開した矢先だった。

この「4・28土石流」で、そうした彌縫策を受け付けないほどのひどい被害を受け、その後はこの区間でずっと不通のまま。利用客の多くを占めていた高校生はバスに乗り換えて土石流被災地を通過して通学しているが、雨で国道が通行止めになると登校できないため、その場合は深江町で臨時教室を開いて勉強を続けている。

1993年5月3日

安中地区の氾濫区域を望む

「雲仙普賢岳1991-93年噴火」

(日本火山学会)より

視界の2キロ、すべて炎上

市北部の中尾川流域は水無川より被害が少なかったが、この土石流によって大変な事態が起きていた。

普賢岳北東に位置する上流部の「千本木」地区が警戒区域になったのは、1991年9月。今にも火砕流で焼けそうな場所だったが、火砕流は垂木台地を乗り越えられずに大きく進路を変え、深江町の大野木場小学校を焼いた。

その後は火砕流の流れる方向が変わったため、92年末に警戒区域から避難勧告地域に規制が緩和されていたばかりだった。

ところが、火砕流からの“盾”の役割を果たしていた垂木台地の一部が、この雨で大きくえぐられたのである。

折悪しく、山頂の第11ドームは垂木台地方向に大きく成長しており、火砕流の先端はこの台地の溝(地質用語で「ガリー」)に入り込み始めた。台地の北側は急斜面で、千本木地区の再上流の民家まで約800mしかない。火砕流が土石流の流路を伝って下ってくる恐れが一挙に高まった。

1993年5月、北から見た普賢岳

北東方向に流れる火砕流は

まだ垂木台地(中段の丘陵)を

乗り越えられずにいた

(手前は千本木地区)

5月21日夕方、大きな火砕流が起きた。市災害対策本部は870人に避難を勧告。翌日の学者フライトで、火砕流の先端はさらに伸びて民家まで約30mに達していることが分かった。

南千本木町内会の末永安広会長は、23日の午前6時過ぎ、危険が迫った町内を巡視していた。集落の上流にある治山ダムの上は、樹木がくすぶり、綿クズのようなものが積もってまだ地面が扱った。

すると、ゴロゴロと溶岩が崩落する音が聞こえた。その後、「ガスの抜けるような」音が迫ってきた。末永会長は慌てて沢を駆け下りたが、背中に熱いものを感じた。「もう死んだと思った」という。

4m以上の高さがあった治山ダムから飛び下りたため、熱風に巻き込まれずにすんだが、脊髄の圧迫骨折、両くるぶしの骨折とひどいけがをした。「逃げるときはもう必死だった。けがをして、車を置いて5分で登った場所から、下りるのに50分もかかった」と振り返る。

吉岡庭二郎市長は就任後半年で、初めて警戒区域の拡大を決断し、千本木地区は半年足らずで、警戒区域に逆戻りになった。規制緩和への喜びはかき消され、ちょうど2年前の上木場と同じように「いつやられるのか」と不安におびえる日々が始まった。

月が明るい夜、絞りを開けるとこう撮れる

右側(普賢岳の北東側)に流れ下っている

火砕流は千本木方向に迫っていた

3度目の「6・3」が近づいた。

この年の連載タイトルは「島原いまなお…」。加藤信夫デスクは「これしかないだろう」と言った。

連載を担当した戸澤正志デスクは、白血病で幼い命を散らした雅子ちゃんの父親を取り上げた。

娘が亡くなって、付き添っていた名古屋市から島原に戻ってきたが、田畑は土石流で埋まっている。職業訓練校に入校して電気工事の技術を身につけ、この4月から建設会社で働き始めた。山も落ち着いてきた。「そう遠くないうちに自宅へ戻れる日がくるかもしれない」。そんな希望も、「4・28土石流」は押し流してしまっていた。

日々の土石流、火砕流の警戒要員となっていたぼくは、企画に取り上げられそうな人の情報を上げただけで、この年も連載の担当に加われなかった。浜野さんも連載などでバタバタと過ごしていたため、この年は特ダネを「6・3」にぶつけられなかった。他社も同様だった。

当日は、自衛隊のヘリコプターから上木場の定点に花束を投じた遺族を取材した。テレビ局の報道記者だった夫を亡くした28歳の女性は、「主人は今も記者として普賢岳を見ています」と答えた。率直な思いなのだろうが、少し優等生的な回答に思えた。しかし、その後で彼女はこうも言った。

「あのときから時間が止まったままで、先に進めないでいます。三回忌を機会に、私も変わらなくては」

この女性は、悲しみを少しずつ癒しながら、新しい生活を目指そうとしていた。それなのに、島原、深江の人たちは2年経っても新たな災害に直面していた。

6月は来る日も来る日も雨。気の張る毎日が続いた。雨がやまないので、復旧工事ができず、川は完全に埋まっていた。

雨はそのまま泥流、土石流となって被災地を流れてくる。島原市と深江町間は通行できないことが多く、半島南部との経済流通はさえぎられ、市中心部の商店街は青息吐息になった。

6月18日~19日の土石流で、水無川の被災地はさらに拡大した。

もっとも被害がひどい地域では壊れかけた家が跡形も残らず流され、流域は一面賽(さい)の河原になった。一緒にヘリに乗ったカメラマンも、「どこを撮ればいいんだ。一番ひどい所は、逆に被害がわからない」と困惑していた。

【本社ヘリから神戸金史】思わず息をのんだ。水無川がない。島原半島の幹線、国道251号も確認できない。川沿いで1階まで埋まっていたはずの民家群が見当たらない。直径1メートル以上の岩、壊れた家の残骸が広がる。

島原市安中地区は荒涼とした泥土の地だった。

18日未明の土石流は、ゴールデンウイーク中の大土石流被災地を覆い尽くし、さらに広がった。国道57号にかかる橋の鉄骨は無残に折れ、ねじ曲がった。

川岸は河口のわずかな部分を除き、確認できない。いつもの土石流より溶岩塊の割合が多い。倒壊した家の柱が、残った下流の民家の2階に突き刺さり、国道上にも大量に散乱している。

市北部の中尾川流域では、被災地の拡大を確認する間もなく、ヘリからの視界は雨に遮られた。これで島原市から南に向かう交通手段はすべて奪われた。雲仙温泉からの観光ルート、国道57号も復旧は遅れるだろう。

自然はどこまで過酷なのか。

(1992年6月19日、毎日新聞)

雨の降り具合を見て、警察は随時、国道251号を通行止めにしたと、島原市役所の記者クラブに連絡してくる。

クラブは連絡網を作っており、夜間や休日は持ち回りの幹事社に一報が入る。2カ月ごとに代わる幹事社が、ほかの各社に順次伝えていく方式だ。事件が起こったときには、この連絡を頼りに動き出す。

ささいな情報でも、耳に入ってくることが大切なのだが、連日、「国道を通行止めにしました」、10分後に「雨が小降りになったので通行を再開します」などと深夜に叩き起こされると、さすがに疲弊した。日中もボーッとして仕事にならない。浜野さんも疲労の色が濃くなっていた。

6月22日の夜、西日本新聞が消防からの連絡を伝えてきた。「中尾川の上流で林野火災の模様」という。火砕流で樹木が燃えているらしい。

浜野さんとぼくは車に同乗して、千本木地区の北側にある杉谷運動公園に向かった。千本木は盆地で、北側の高い場所に運動公園がある。ここはまだ立ち入り規制を受けていない。

真っ暗な中に、何人かの住民がいた。彼らが指差す方向を双眼鏡で見ると、ポツポツと赤い火が雨の中にかすんで見えた。しかし、写真に撮れるほどのものではない。しばらく警戒して待機したが、その晩はいったん戻った。

本部の2階で寝ていたぼくは、1階の雑音で目が覚めた。「テレビを消し忘れたかな」と思ったが、音が違うように感じた。まだ午前4時半くらいだったと思う。音は消防無線だった。

切れ切れながら、「炎上中」「視界不良」などという声が聞こえる。消防本部に電話すると「まだ状況は不明ですが、千本木で民家が燃えているという情報が入っています」という。

無線とカメラを持って、昨晩の場所へ向かうと、すでに人だかりができていた。この中に、地元のカメラマン、西川清人(きよと)さんがいた。彼は知人を探しており、「神戸ちゃん、ちょっと先まで乗せてってくれんね」という。

この先数百mに、鳥越山と呼ばれる高台がある。千本木がもっともよく見える場所だが、危険度も高い。「ちょっと近付きすぎかな」とも思ったが、ここでは何もわからないので「少しだけなら」と、西川さんを車に乗せて向かった。 鳥越山からは千本木地区がよく見渡せた。

全身が総毛立った。

最上流のほうは煙と火山灰で見えないが、視界に入る民家は軒並み炎上していた。

そこでは自衛隊員、警察官、消防署員、そして住民約30人が呆然としながら被災地を見つめ、時折思い出したように写真を撮っていた。ぼくも30~70ミリのレンズで撮ったが、範囲が広すぎる。被災しているのは上流から下流まで、約2kmもある。西川さんから望遠レンズを借り、燃えている家が比較的集まっている場所を写して、慌ただしく車に戻った。

ついに44人目の犠牲者が

公衆電話がある場所まで下ったのは、午前6時を過ぎていた。

浜野さんの自宅に電話を入れた。「浜野さん、千本木がなくなってます。見える範囲は全部燃えています。とりあえず写真は押さえました」と報告した。

浜野さんは驚いて「俺も今から前線本部へ行く」と言ったが、どこか口ごもっていた。その理由がわかったのは本部に着いてからだった。

前線本部に戻ると、浜野さんに「なんで1人で行ったんだ。危ないじゃないか」と叱られた。「いや、まだ未確認情報だったので、とりあえず昨日一緒に行った場所まで行ってみたんです」と答えた。

浜野さんの脳裏には「6・3」がよぎっていたのだろう。バタバタと情報収集と原稿化に追われながら、浜野さんは苦虫をかみつぶしたような顔をしていたが、それ以上は何も言わなかった。

鳥越山であろうと運動公園であろうと、風向きによってはどちらも危険だ。大きな火砕流が起きたときに追い風が吹いていれば、到達距離はさらに延びる。

実際、この「6・23千本木火砕流」は、垂木台地の溝(ガリー)に入り、急斜面を駆け下りて盆地の千本木に落ちたときに、大きく爆発した。強烈な熱風は、強い西風に乗って被災範囲を広げていた。

ぼくはただ、「千本木はどうなったのか知りたい」という欲求だけで行動し、火山に引き込まれるように近付いていってしまったのだ。

住民の声を拾いに、千本木地区の住民が多く住む仮設住宅へ走った。驚いたことに、ある男性は「行って見てきたが、全部燃えとる。家の横の豚小屋でブタが焼け死んどった」と言った。

「中まで行ったんですか! 危ないじゃないですか」とつい詰め寄った。

「我が家が燃えちょっとに、指をくわえて見ていられるもんね」という声に、集まってきた住民はみなうなずいた。「俺も行った」という声が続く。

みんなで一緒に行ったらしい。気持ちはわかるが、「運が悪ければ、この人たちはみな死んでいた」と思うと、ぼくは頭がクラクラしてきた。

そのとき、また大きな火砕流が起きた。午前11時14分。

「こりゃ太か(大きい)!」

風に乗って、火砕流の灰かぐらはムクムクと大きく立ち上り、頭上を覆っていく。全市に設置された防災無線が「ただ今、千本木方向に大規模火砕流が発生しています。危険ですから絶対に近付かないでください」と繰り返し叫ぶ。

この火砕流で、1991年以来の死者がとうとう出てしまった。

夕方午後5時ごろ、「遺体があるらしい。自衛隊が回収に向かった」という情報が入ってきた。応援の記者やカメラマンでいっぱいだった前線本部に衝撃が走り、記者たちはすぐさま警察、自衛隊、市役所へ飛んだ。

大工の男性で、やはり自宅を見に行って被災してしまったのだ。「これ以上死者を出さない」を合言葉に、島原市と深江町は2年間がんばってきたのだが、44人目の犠牲者が出てしまったのだ。

もし、仮設住宅の男性たちがたくさん入り込んでいたときだったら、犠牲者は何人になったのかわからない。

翌6月24日早朝

壊滅した千本木地区をさらに襲う火砕流

「雲仙普賢岳1991-93年噴火」

(日本火山学会)より

翌日午前、ヘリに乗って千本木を見た。

断続的に起こる火砕流が巻き起こす灰かぐらで、視界は雨の日のように暗かった。このとき初めて雲が晴れ、火砕流を引き起こした第11ドームが見えた。

11ドームは長さ600m、幅200mと、これまでのドームの中で最大規模に成長していたが、その北半分が崩落、大きくえぐれてしまっていた。落ちただけではなく、含有する火山ガスが盆地へ落ちたショックで爆発、数km先まで焼き尽くした……。ぼくは、このとき初めて、火砕流のパワーを実感した。

熱風の先端は、火口から5km離れた島原市上折橋町の市立第四小学校折橋分校まで到達していた。

分校に通う千本木地区の1、2年生約20人は「6・3」後、本校に避難して授業を受けていたが、規制の緩和で2月に授業を再開。1面カラーで「522日ぶり分校に笑顔」と報じたばかりだった。分校はこのとき閉鎖されたまま、翌年廃校になった。

壊滅した千本木地区

「雲仙普賢岳1991-93年噴火」

(日本火山学会)より

とめどない災害

「6・23千本木火砕流」から2日後の6月25日、今度は残った11ドームの南半分が崩落した。方向は普賢岳東斜面の水無川。

上木場地区に積もった火砕流堆積物の荒野には、2カ月間連続していた土石流が削った深さ10m以上の溝(ガリー)ができていた。火砕流の本体はガリーに入ったため拡散せず、ガリー内でスルスルと距離を延ばして、5・5km離れた国道57号をわずかに乗り越えた。到達距離はこれまでで最長となった。これまでなかった火砕流のスタイルを、九大観測所の清水洋・助教授は「ボブスレー現象」と呼んだ。

7月4日にまた大雨が降った。

水無川流域はすでに川もなく、すぐに通行止めになったうえ、市北部の中尾川下流でも土石流が氾濫した。上流の千本木地区に堆積した火砕流の残骸が雨で転がり出したためだ。

土石流は、河口近くになると傾斜がほとんどなくなるために勢いが衰える。岩は川底に堆積し、流木が橋に引っかかってそこから両岸にあふれ出る。このときは、溶岩塊や火山灰が国道251号を厚さ約20cm埋め、島原鉄道の軌道を壊した程度の被害だったが、その影響は大きかった。

市内は翌日朝まで完全に孤立した。コンビニエンスストアからは食料品が消えた。何より、住民は精神的な打撃を受けた。ぼくと浜野さんは「これからどうなってしまうのだろう」と強い不安を感じながら、原稿を書いた。

ところが、現地の緊迫感が本社に伝わらなかったのか、ファクスで送られてきた組み上がった紙面は「島原孤立」の記事が半段べタだった。

通常、新聞は15段で1ページになるが、毎日新聞は2つ折りにしても折り目の記事が読めるよう、段と段の間のラインがちょうど折り目に合うよう印刷している。とても読みやすいレイアウトで好評なのだが、真ん中折りのため上、下半分ともに7段半となり、どうしても半段の記事が生まれる。孤立化の記事はこの狭いスペースに納まってしまっていた。

普賢岳の土石流はこの3カ月、嫌というほど紙面に掲載されてきたし、「今日は紙面がいっぱいだ」と聞いていたが、この重要な局面でこの扱いはひどすぎる。

定期的に報告する原稿に、「午後〇時までの雨量は〇ミリ」と書くのだが、ぼくは立腹のあまり余分なことまでファックスして寝た。

南では水無川、北では中尾川で土石流があふれ、今日本でもっとも緊張している街、島原。

災害が始まって2年以上。市内は4日、初めて孤立化した。

住民は仮設住宅で、避難所で震えながら災害の行方を見つめている。この人たちに、本紙は半段べタで応えた。

〇〇時までの雨量は〇〇ミリです。

ちょっとやり過ぎかな、とは思ったが、災書続きで神経もまいっていた。このくらいしないと、気持ちのやり場がなかった。

翌日、報道部のその日の当番デスクから「まだ怒っているのか」と電話があったので、「はい」と無愛想に答えた。

最悪の結果でもいいから結論を

まいっていたのは、もちろんぼくだけではない。市内には不穏な空気が流れていた。通常の生活だったら、気にもしないはずのデマが飛び交い始めた。

ぼくが初めて噂を聞いたのは6月中旬。知人との話でだった。

「宜保(ぎぼ)愛子さんの話、聞いた?」

「なんですか、それ」と聞き返すと、「霊能者の宜保さんがね、テレビで『11月に普賢岳が大爆発する』って言ったのよ」と言う。

「本当ですか? その番組を見たんですか」と聞くと、「私は見てないけど、見たって言う人がいるのよ」という答えだった。『本当ならとんでもない奴だ」とは思ったが、そのときはさして気にもしなかった。

まもなく千本木地区が「6・23火砕流」で壊滅。さらに水無川でも火砕流が国道57号を越え、中尾川下流では土石流が氾濫して市内は一時孤立化。こんなに災害が続けば、正常な神経ではいられなくなる。

さらに、7月12日に北海道南西沖地震が発生した。壊滅的打撃を受けた北海道・奥尻島の強烈な映像に、遠く南に離れた島原は「人ごとではない」と敏感に反応した。デマや噂の類がどんどん拡大してきた。どんなデマが流れているのか、街中で拾ってみた。

「普賢岳は7月23日に大噴火するらしい」(「午前10時」と細かく指定したデマや、25日という説もあった)

「自衛隊が『駐屯している島原城まで火砕流が延びてくる恐れがあり、撤退を極秘で検討している』と、ある新聞社の記者に言った。オフレコで、と念を押したらしい」

「市中心部も土石流が来る恐れが高い。市役所は市の最北部に移転する計画を極秘で検討している。すでに重要な書類は、運び出してあるらしい」

「眉山に亀裂が入っていると、どこかの新聞が書いていた」

「千本木火砕流の死者は1人ではない。自宅を見にいった住民が別の遺体も見た。後でまた行くと、土石流で流されて見当たらなかった」

偶然なのか、状況を知ったうえでの悪のりなのか、現在自称霊能者で有名な元女子プロレスラーが6月下旬、「緊急メッセージ」と銘打ったファクスを長崎支局に送ってきた。

「7、8月に大噴火があり、津波も起きる。島原にいたら助からないので、すぐに避難してほしい。お願いです」

無視していたが、まもなく同様の文書が市内と対岸の熊本県で約1500枚もバラまかれ、不安はいやがうえにも増した。

7月23日は、あちこちで「いよいよ今日だね」と、不安な気持ちを笑いで隠しながらあいさつが交わされた。もちろん何も起こらなかった。

しかし、この状況を他人事として笑えない。東京だって、地下鉄サリン事件の後の1995年4月15日は「新宿に何かが起こる」と大騒ぎになったのだから。

ぼくは自衛隊や市役所など、噂されている防災機関に取材してみた。当然、すべてが「そんなことを言うわけがない」と否定した。

宜保愛子さんはテレビ局のスタジオにいたところを電話でつかまえた。

「とんでもない。島原の人たちのことを考えたら、私は絶対そんなことは言いません。だいいち、6月から7月にかけて海外にいたので、テレビには出ていません。私からもお願いします、新聞できっぱり否定してください」と、逆に頼まれた。

問題の元女子プロレスラーの事務所にも電話した。

「何もなかったじゃないですか」と強い口調で説明を求めると、電話に出た人は「本人がオーストラリアに行って祈ったところ、住民の心がけがよいので1カ月延ばしたという啓示を受けました。島原の人たちがさらによい行いを続けていけば、もっと延びるでしょう」と言う。

ばかばかしくなって電話を切った。

島原の被災者心理を調査していた九州大学の松永勝也教授(心理学)は、「災害が続いていて、住民の間には『いったいこんな状況がいつまで続くのか』というストレスがたまっています。最悪の結果でもいいからはっきりした結論がほしい、という無意識の欲求が、デマという“解答”を生んだのでしょう。ストレスの解消のためにも、新聞がときどきは火山の様子と将来の見通しをまとめて定期的に報道していくべきですね」と、電話取材に答えてくれた。

九大観測所の福井理作技官によると、不安になった住民が実際に訪ねてきたり、電話で問い合わせてきたりしたケースは20件近くあったという。1人の市民として暮らしていたぼくには、当時の島原市民の気持ちがよくわかる。

こうして調べた逐一を、「雲仙・普賢岳デマ騒動」と題した署名記事で8月1日付け長崎版に載せ、「冷静な言動を」と呼びかけた。

記事の反響は大きかった。商店街の集まりでコピーして配った人がいた。初めて会ったのに、名刺を渡すと「あの記事を書いた人ですね」と言われたこともあった。

こうして「デマ騒動」は、もっとも思い出深い記事の1つになった。

1993年は、全国的に明らかに異常気象だった。気象庁が梅雨明け宣言した後も雨は降り続き、雲仙岳測候所が観測した雨量は平年の969ミリを大きく上回って、1886ミリに達した。気象庁はギブアップし、梅雨明け宣言を撤回する事態となった。

ぼくが夏体みを取っていた最中の8月20日、また土石流が起きた。今度は市のど真ん中が襲われた。

発生源は眉山。この山は200年前の噴火に伴う地震で大崩壊した跡が極端な急斜面になっていて、もともと雨のたびに土砂崩れを起こしやすい。治山関係者の間では富士山の大沢崩れ、男体山と並んで「日本三大難山」とまで言われており、大正年間から国の治山事業が始まっている。

しかし、今回の土石流は「六渓」と呼ばれる、崩壊跡とは違う渓谷で起きた。六渓に火砕流は堆積していないが、数年にわたる降灰で樹木が傷んで枯れ、麓から見ても白茶けた部分が広がっていた。さらに積もった火山灰が、降った雨の吸収を阻み、市街地に流れ出す水量を増大させた。雨のたびに、樹木ごと渓谷の地面は崩れ、溝(ガリー)が深く刻まれていった。

下流では4月28日にも土石流の小規模な被害があったが、今回の被害戸数は約200戸。それも、市中心部のアーケード街まで流木が散乱した。南の水無川、北の中尾川で火砕流と土石流の被害を受けていた市民にとっては、眉山が唯一の支え。「市中心部を守る楯」から土石流が起きたのだからたまらない。

夏休み中のぼくは、このニュースを広島で知った。西部本社ではなく大阪本社発行の新聞なのに、社会面の左上の部分で大きく扱われている。大変なことになったと思った。前線本部に電話を入れると、浜野さんは「もう雨はやんでいるから、そのまま体暇を取っていい」と言った。

数日して戻ると、六渓のすぐ下の市営住宅はひどい状況だった。上流の鶏舎が直撃されたため、1万羽以上のニワトリの死骸が散乱。まだ異臭が漂っていた。市職員が1羽ずつ回収していたが、数カ月間にわたる災害の対応でさすがに疲れた表情で「市職員がこんなことまでしなければならないとは思わなかった」と漏らしていた。

これまで災害の直撃は受けていなかった市民の間にも「災害は一体どこまで広がるのか」「もう安全なところはないのではないか」と、不安が広がっていた。

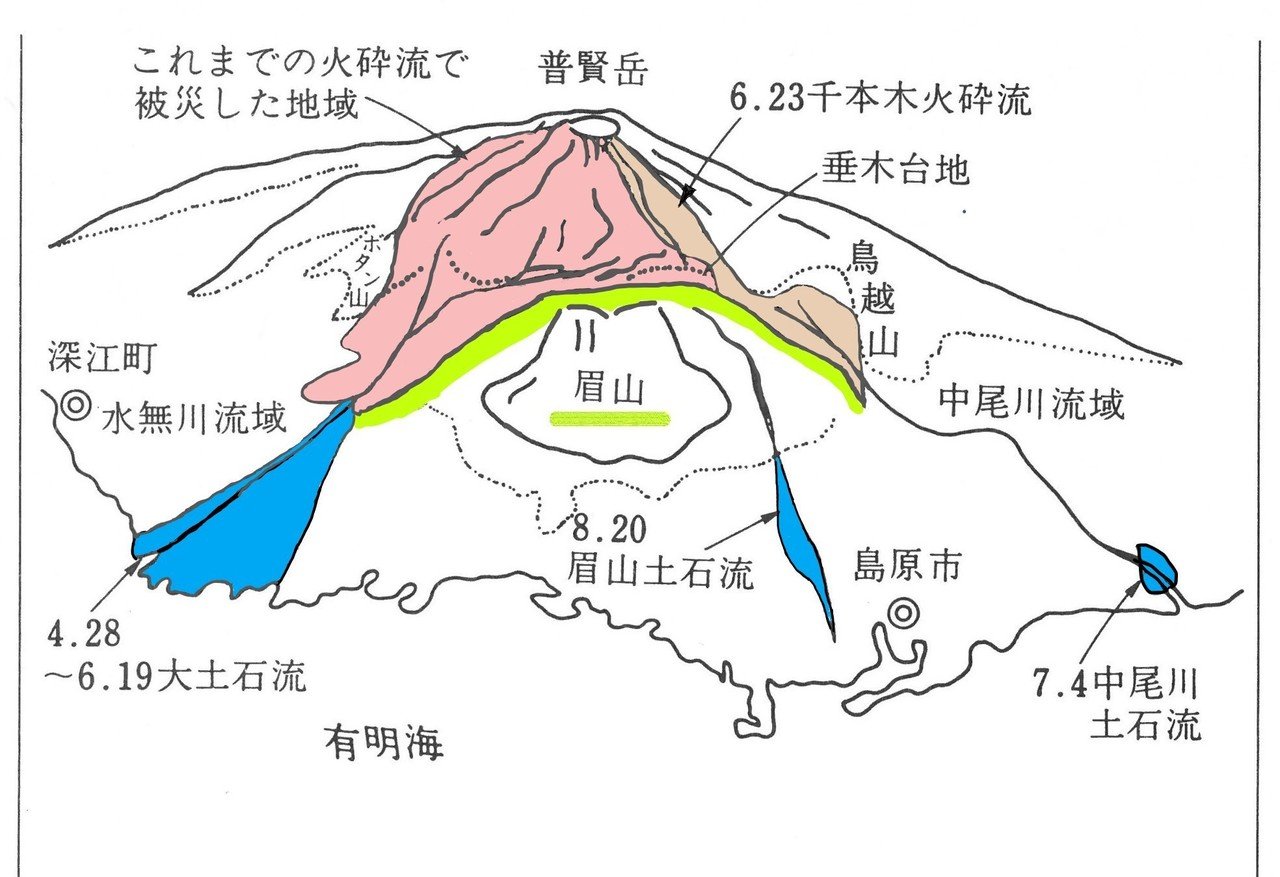

① 水無川(図の左側)は91年から

火砕流(上流)と土石流(下流)で

大きな被害を受けてきた

② 2年後に中尾川(右側)でも

上流が焼け下流で氾濫した

③ さらに中心部でも

眉山から土石流が発生した

大規模な砂防構想

4月末から始まった災害のオンパレードに、ぼくは心身ともに疲れ果てていた。「もう嫌だ」と思ったが、夏を過ぎると火山活動も再び低調になり、運よく集中的な雨も来なかった。

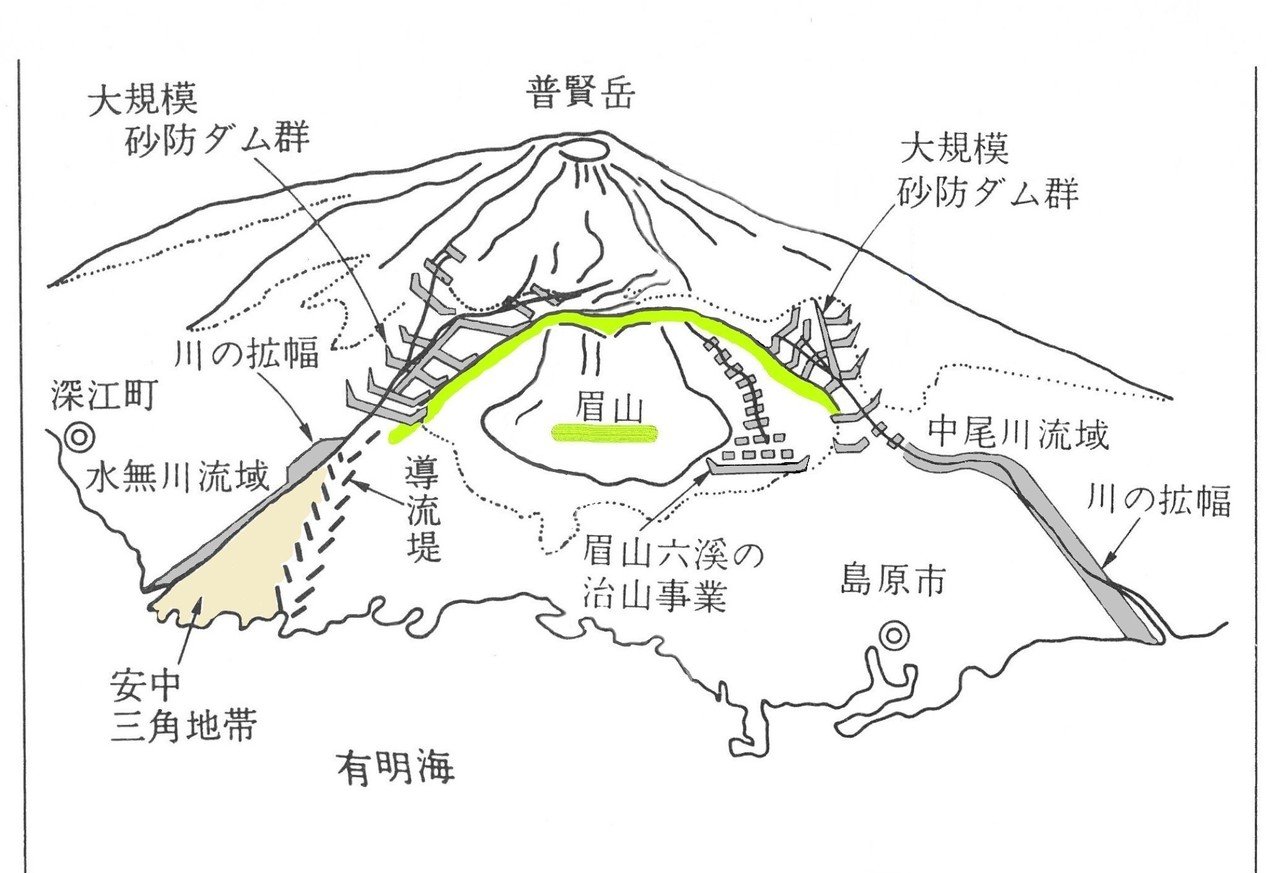

この間にと、大規模な水無川流域で大規模な砂防事業を計画する建設省はこの年の4月、島原市に「雲仙復興工事事務所」を設置していた。

計画では、上流の上木場地区には長さ約800m、高さ15mもの通称「スーパーダム」を初め、40基もの砂防ダム群を作り、土石流の勢いを弱め、堆積させる場所を作る。

さらにあふれた土石流は、逆「ハ」の字型にいくつもの堤防を連ねる形の「導流堤」で、安全に海に流す。

導流堤の建設予定場所は、91年に住宅地を突っ切った「6・30土石流」の跡地。導流堤と水無川にはさまれる地域を、「三角地帯」と呼んだ。太田先生が「住めないと決断を」と訴えたのは、この地帯を指す。

計画は「6・3」の翌92年に発表され、依民に大きな波紋を呼んだ。「.6・3大火砕流」の直後、上木場の住民は「別の場所に移っても、同じ集落の仲間と暮らしたい」と考え、集団移転の方針を毎晩避難所で話し合っていた。

それが一転したのは、自衛隊のヘリコプターに乗せてもらい、上空から故郷を見たときだ。

大火砕流からわずか1カ月後だというのに、夏の日差しはかすかだが新しい緑を上木場に生み出していた。「ヤマが収まったら、もう一度、生まれ育ったあの場所で生きていきたい」という気持ちが住民に芽生えた。

都会の人間には理解できないかもしれないが、彼らの「土地への愛着は、他人には測りがたいほど強い。

それから、上木場住民95世帯の本当に厳しい生活が始まった。

住民組織「上木場復興実行委員会」が発足し、トラックの運転手をしていた鐘ヶ江秋和さんが委員長になった。秋和さんは、国が砂防計画を発表した後も「ヤマが収まったら、故郷へ戻りたい」と運動を続けた。

秋和さんは無骨だが、先を読む力とリーダーシップがある。用地買収の補償が生活再建資金となることはよくわかっていた。しかし、買収されてしまう前に、今後住民が抱える重要な問題について、行政側の支援対策を勝ち取ろうとした。

たとえば、代替農地の確保。水無川の上流域は有数のタバコの産地で、「品質は日本でも3本の指に入る」とまで言われていた。買収に応じれば、現金は手に入っても生産手段が失われる。土とともに生きてきた人間には耐えられないことだ。代替農地をあっせんしてくれたとしても、売り主に譲渡税がかかるため、実際に新しい土地を手に入れることは難しい。

秋和さんは「追われるように故郷を売ってしまっても、年寄りなど弱い立場の人間は放り出されるだけだ」と考えていた。

しかし、一方で雨のたびに土石流におびえる水無川の下流域の住民は、一刻も早い防災工事を望んでいた。

さらに上流の被災者自身も避難生活が長期化し、生活資金にも困ってくると、「砂防事業に協力して早く買収してもらい、生活をやり直したい」と考え、秋和さんに反対する人間が増えていった。身内の実行委員会のメンバーからも「現実的になるべきだ」という反発が生まれる。秋和さんの仮設住宅には嫌がらせの電話もかかった。

そして、委員長を解任された秋和さんは93年2月、警戒区域で立入禁止になっている上木場に、仲間3人で入域。「行政は住民と対話すべきだ」と書いた着板を立てて、復興対策の不備を訴える強硬手段に出た。

大きく報じられたこの行動には、被災者内部からも「被災地の恥さらし」と反発が出た。「あいつらは過激派だ」と陰口も聞こえた。

そして、今度の「4・28土石流」が起きてしまった。工事が進まなかった原因は火砕流の危険によるものだったが、「反対する連中のせいで工事が遅れて、俺たちは土石流にやられた」との誤解が広がった。

この年の被災を受けて、建設省は中尾川流域でも、水無川と同様の大規模砂防ダム群の建設を発表した。長引く災害は住民を不安に陥れ、さらに疲弊させていた。2年の避難生活の末に、とうとう故郷が壊滅した千本木地区の住民は、水無川流域の住民よりも計画を受け入れる雰囲気にならざるを得ない。

地域の復興を真剣に考え苦しんだ秋和さんたちは、その思いゆえに、地域住民から孤立していった。

被災自治体 2人のリーダー

一方、行政側は被災者の自立再建を助けるため、集団移転先の造成を急いでいた。浜野さんが特ダネで書いた島原市仁田町と、その後に船泊町に計画された団地、計192区画がそれだ。

「6・3大火砕流」の直前に初当選した深江町の横田幸信町長は、高校卒業後に町職員になるかたわら、通信教育で大学を卒業して退職、土地家屋調査士事務所を経営していた変わり種で、土地や建築に関する専門知識を持っていた。

横田さんが目を付けた移転先は、20数年前に造成されかかったまま放置された約30万平方mの広大な荒れ地。開発会社が汚職事件を起こし、法務局職員まで逮捕されたいわく付きの土地で登記はメチャクチャ。土地の境界さえも確定できない状況だった。

横田さんは自ら、各地に散らばっている534人の地権者との買収交渉に臨んだ。しかし横田さん少々困ったところは、仕事の全体像は常に自分がわかっていればいいとしてしまうことで、「町長はこんなことを言っていたけど」と役場職員に話すと、何も知らなかった職員が驚くこともあった。

区画を整理して買収の同意を得た場所を塗りつぶした図面は虫食い状態で、これで集団移転できるのだろうかと不安がる町職員もいた。

だが、横田さんは「虫食いだっていいじゃないか」と自信たっぷり。家が建っていけば、すき間の地権者も同意せざるを得ないし、だいたい、放置しておいても無価値の土地で、地権者が降って湧いたような買い取り話に乗らないわけがない、と考えていた。普賢岳の被災者が移転するという大義名分もある。

だから、値段は相手もびっくりするような安い価格を吹っかけて交渉した。商売がうまいのだ。

造成する区画数も決まっていない計画を実行する、という発想は、普通の行政にはできない。

この人のアイデアには驚かされることが多かった。川を埋めた土砂の排除工事で、土建業者は大きな収入を得たが、その仮置き場に困っていた。島原半島内の渓谷には、各地に土砂の山ができていた。

土石流が続き、水無川右岸の深江町川原地区も被災したため、「これ以上の被害を防ぐには建設省の工事を待っていられない」と考えた横田さんは93年7月、町独自で堤防を作り出した。

それは、コンクリートで固めた正式な堤防ではない。川の右岸の農地を幅100m、東西に長さ約1km借り上げ、土建会社に土砂置き場として貸し出したのだ。

土建会社にすれば、川から上げた土砂をその横の川岸においてよいのだから、運ぶ手間もなく文句はない。ただし、町は置いた土砂をきちんと堤防のように形作ることを指示していた。地権者に払う賃貸料630万円は、土建会社が町に支払う使用料をあてた。

こうして、買収も工事もせず、町は応急の堤防を作ってしまった。建設省は苦い顔をしていたが、その後深江町で土石流の被害は起こっていない。

横田さんの真骨頂は「立ち枯れ対策」の実施である。警戒区域、避難勧告地域に入ったままの家屋でも、建設省の工事区域に入らず買収されない家屋が、深江町大野木場地区に133世帯あった。この人たちは故郷を追い出されない代わり、再建資金がない。高さ十数mの砂防ダムがたくさん建設されるすぐ横に住むのも寒々しい。住民はどうしたらいいのかわからないままだった。

一方、町は買収を進めている荒れ地に1軒でも多くの被災者に家を再建させたい。数が少なければ住宅団地の体を成さない。

そこで、買収を受けた人が自宅を再建する場合とほぼ同程度の助成を、133世帯のうち移転を希望する人に出す計画を考えた。

しかし、名目がない。横田さんは「立ち入り規制で2年も住んでいなければ、家は傷んでいる。規制が解除されても住めないはずだ」という説明を考え付いた。つまり、家を「立ち枯れ」と見なして助成するのだ。こうすれば、移転する人も増える。

この資金には、義援金で作った町の基金(24億円)の取り崩しと、県の災害対策基金からも補助を受けてあてた。

国は断固として警戒区城設定に伴う経済的損失の補償を認めなかったが、この「立ち枯れ対策」は結果的に、事実上の損失補償に近い施策である。横田さんは、国に対しては集団移転を進める方策だと説明し、住民には損失補償のように思わせたのだ。小さな町の町長にはもったいないくらいの政治力である。

しかし、小さな町がいきなり直面した大災害である。たった70数人の町職員は今までのようなのんびりとした仕事はできなくなった。そのうえ横田さんは一度に3分の1の職員を異動させてしまったこともあった。

いかに彼が有能な町長でもついていけない人も多く、役場内に不協和音が生じた。このため、横田さんは95年春の再選で苦労することになる。

この点、鐘ヶ江市長の突然の不出馬で、行政マンから思いがけず市長になった吉岡庭二郎さんは、県や国の全面的な支援をフルに生かし、実直に正統的な市政を進めた。温厚な人柄で、ぼくは個人的にも信頼していた。

ただ、当選した直後の93年は大災害が続き、政治家らしくない迷いがあった。

島原市街地が初めて孤立化した7月初め、「市が警戒送域内に前日置いたばかりの土嚢を撤去した」という情報が入ってきたことがある。

壊減した千本木地区からの土石流が、中尾川をそれ、県道を伝って市中心部に来るのでは、という不安があったため、市は6月30日、自衛隊に依頼して警戒区域内2カ所に土嚢1000個を積んでいた。

ところが、中尾川本流の流域住民から「水が全部川に流れてきたらこちらが氾濫してしまうではないか。そうなれば人災だ」と抗議を受けた市は、報道各社に黙って再び自衛隊に頼んで撤去させていたのだ。作業中にも火砕流が起き、隊員が装甲車に逃げ込んだ場面もあったという。

「これでは、危険な地域に入って汗を流した自衛隊があんまりではないか」とぶつけると、吉岡さんは苦しそうな顔をして「申し訳なかった」と弁明した。

せっかく積んだ土嚢を撤去しろというのは住民のエゴだが、それに政治が負けてはなるまい。残念だったが、記事にした。

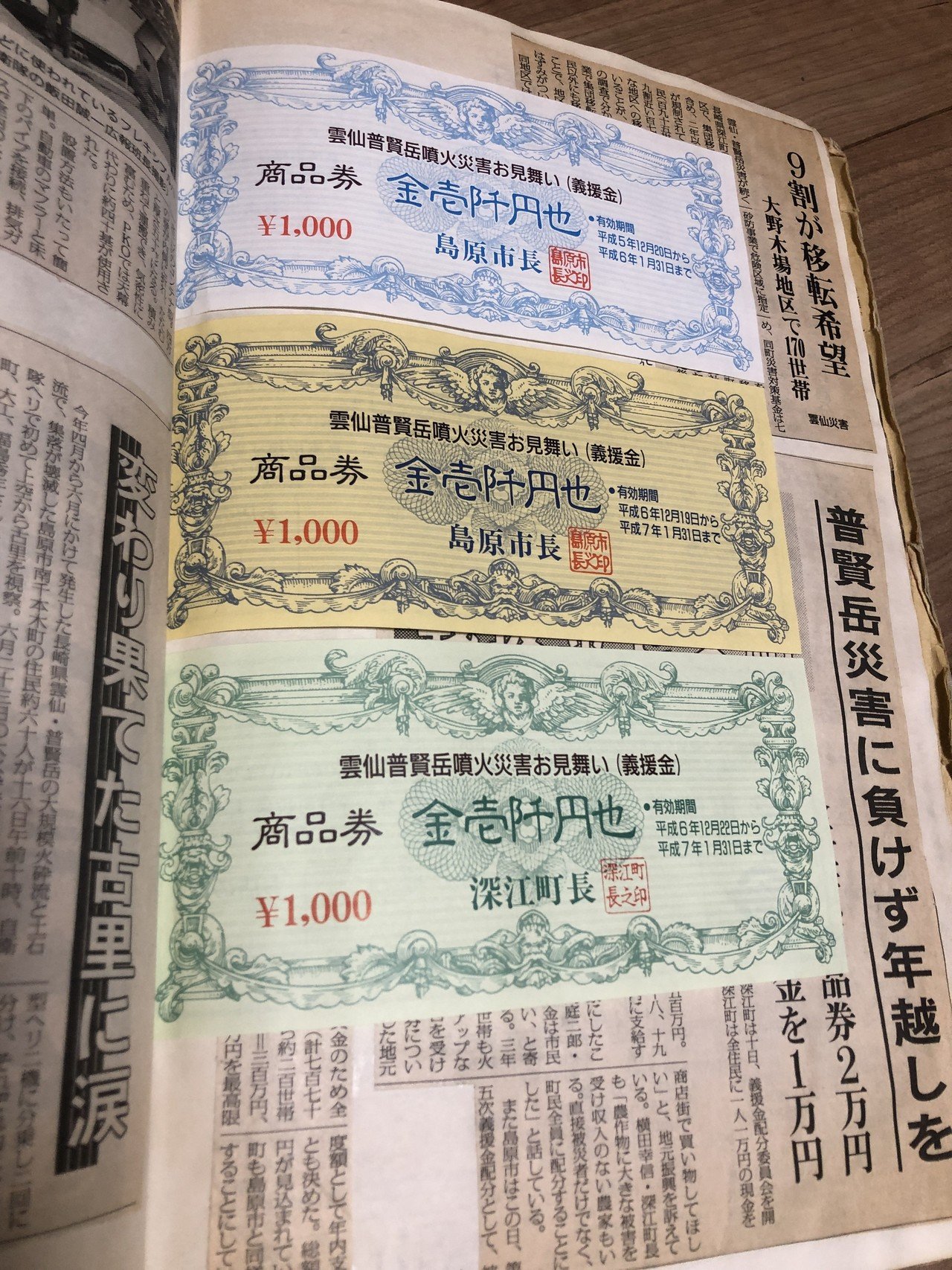

ところで、吉岡市長も横田町長に劣らぬアイデアマンである。おもしろかった施策は、義援金で「商品券」を作って発行したことだ。

義援金は、全7回に分けて分配されてきた。合計すると、犠牲者の世帯には360万円、自宅を失った場合は450万円、警戒区域内の世帯には74万円などだ。

このほか、深江町では独自に「降灰被害や避難などで町内全域の人が苦しんでいる」と、現金5万円を一律2200世帯全戸に配布したことがあった。これには「義援金は被災者に贈られたものではないのか」という批判も出たが、「深江はよくやっているが、島原は何もしないのか」という島原市への批判もあった。しかし、世帯数が多い島原市は同じことはできない。当時の鐘ヶ江管一市長は「島原市はバラまき行政はしない」と頑固に拒否した経緯があった。

ところが、災害が長期化して直接被災者だけではなく、市内全体の経済も疲弊してきた。そこで、吉岡さんは93年12月、市内だけで通用する商品券を作った。1枚1000円で20枚。1万4400世帯あるので、使用期限の翌年1月末までに2億8800万円が地元に落ちることになる。商品券は何度も繰り返しお金のように流通できたため、何倍もの経済効果が生まれた。

久しぶりの明るい話題に、市民もあちこちで「何に使った?」と会話も弾んだ。これはすばらしい発案で、翌年も実施され「平成の島原藩札」とも呼ばれるようになった。

横田町長は同じころ、「家族の数が違うのに、なぜ一律5万だったのか」という批判に応えて、町民1人1人に1万円を配布したが、この経済効果を見て翌年は島原市と足並みを揃えて商品券を発行した。

この商品券は島原市民であるぼくもいただき、大切に使わせていただいた。3種類の商品券は1枚ずつスクラップに張って残してある。

『雲仙記者青春記』第7章「謎のボランティア騒動」に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?