『雲仙記者青春記』第12章 1995年4月30日、故郷

『雲仙記者日記 島原前線本部で普賢岳と暮らした1500日』

(1995年11月ジャストシステム刊、2021年5月3日第12章公開)

あるべき災害対策とは

阪神大震災の発生は、災害対策のあり方を洗い直そうとしていた「復興ネットワーク」と、福崎博孝弁護士を中心とした「災害対策法システム研究会」や九州弁護士会連合会(九弁連)の活動にも、大きな影響を与えることになった。

大震災から約1カ月後の2月20日、九弁連は「阪神・淡路大震災についての緊急基本提言」を発表した。日本弁護士連合会(日弁連)が細川政権に意見書を提出してから、ちょうど1年経っていた。九弁連の阪神緊急提言は、それ以後の議論の到達点を示すものになった。

普賢岳だけでなくさまざまな災害の実態を分析して、救済・復興にあたる法制度の不備を指摘した日弁連の意見書は、災害対策の根本的な考え方を、現行の「自立再建」から「相互扶助」に転換するよう指摘した。

地震や火山噴火などの自然災害にはほとんど意味をなさない火災保険に代わり、国民の相互扶助制度(共済)を創設し、住宅の再建資金を補おうと提言したものだ。

国民災害共済システムは、阪神緊急提言でさらに強く主張され、「システム」として理論化されて、具体的な法律案「地震等被害住宅補償共済法」も併せて発表された。もちろん、法案は九弁連が独自にまとめたもので、なんら公的なものではない。

病気には国民健康保険制度があり、交通事故には自賠責保険がある。自賠責では、車の保有者は強制的に加入させられる。同じように、個人で住居として建物を持つ人は地震共済への加入を義務付けようというのだ。

阪神大震災でも火災保険金が払われず、社会問題になることが予想されており、九弁連は内部で検討していた法律案の発表を急いだのだ。

さらに九弁連は、普賢岳災害の経験から

(1)災害前からの借金の返済を猶予し、無利息化する

(2)災害対策資金の貸し付け条件の緩和

(3)被災自治体ごとに災害対策基金を設立する

――などの緊急対策を即座に実施するよう求めている。

「災害対策法システム研究会」の2月の会議は、予定を急きょ変更して、NHK長崎放送局の岡克則記者と久津輪雅ディレクターが地震保険についてくわしく報告した。普賢岳災害に関連して、彼らにはアメリカの保険制度の取材経験もあった。

「地震なんて起こらない」と、多くの人が考えていた兵庫県の地震保険加入率は、わずか3%だった。阪神大震災では保険がほとんど意味をなさないのである。

地震多発地域の人ばかりが加入して全国的な加入率がアップしたとしても、リスクが高すぎて保険としては成り立たない。これは“逆選択の矛盾”と呼ばれる保険のパラドックスだ。

災害共済は机上の空論ではない。

地震多発地帯である米国・カリフォルニア州は1992年、地震保険の強制加入を実施したことがある。

また、慶応義塾大学の島田晴雄教授は95年3月7日付けの日経新聞「経済教室」欄に、災害共済とまったく同じ主張を掲載した。

同教授は「私的資産の損失補填にさまざまな公費支援を求める声があるが、本来公費は公共財のために使われるもので、私的財は私的努力で形成され、そのリスクも私的に負担すべきものである。この基本は厳正にふまえなければならない。しかし、それをふまえたうえで私はあえて問いかけたい。日本の社会のシステムはこのままでよいのだろうか、と」と疑問を投げかけた。

やはり自賠責を取り上げ「生活保障としての社会保障制度や国防とならぶもの」として、住宅所有者全員加入による皆保険制度の創設を提言、国民的合意を作る政治的リーダーシップを求めた。

世界で最も危険な災害列島の上にこれだけの経済的繁栄を築いた日本民族として、どんな災害に対しても安心して暮らすことのできる安心保障の経済システムを21世紀の人類史に提供するくらいの英知と気概があってもよいのではないか。

それを提示する経済学者そしてそれを国民の合意に結実させる政治指導者は日本にいないのだろうか。

(1995年3月7日、日経新聞)

九弁連の共済法案を見た阪神地区の弁護士が「こんな法案があったのか。これがあればみんなを救える」と驚いたという。福崎博孝弁護士が教えてくれたエピソードは、法のすき間に落ち込んだ被災地がいかに苦しんでいるかを象徴している。

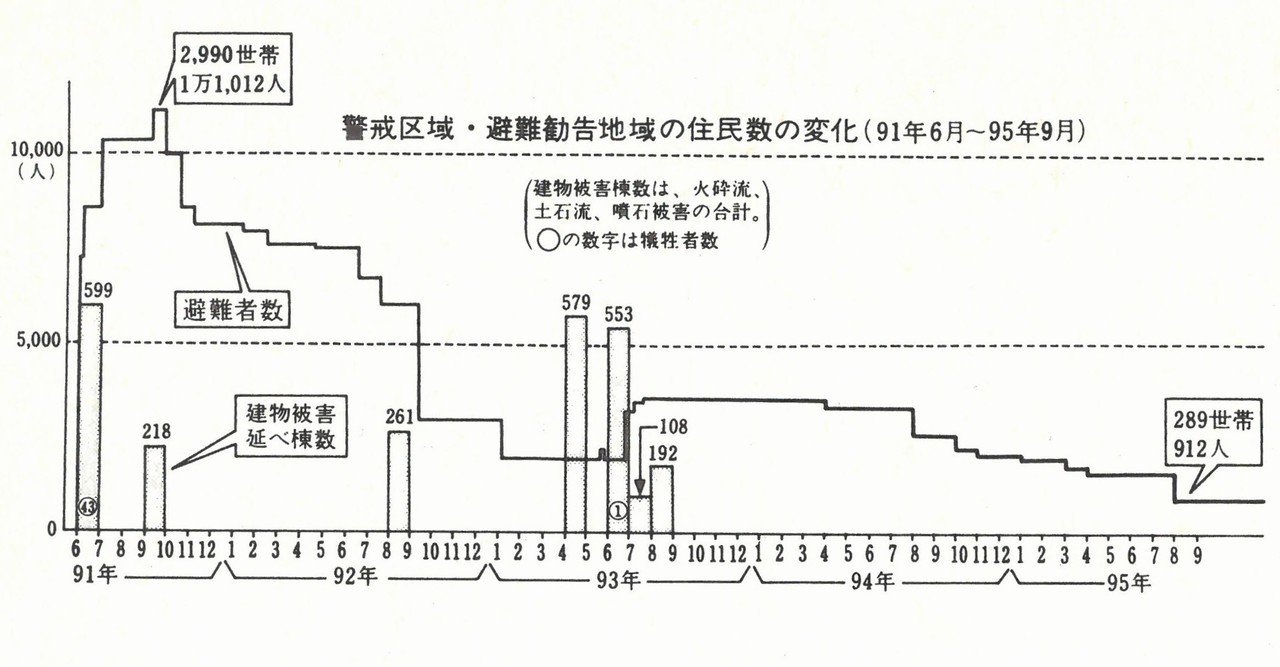

普賢岳災害で家を失った場合、230億円を超えた義援金の分配で、1世帯に450万円の見舞金が渡った。さらに、被災者が再建しようと借金をした場合、災害対策基金から最高550万円まで援助される。合計1000万円である。これが住宅再建の原資だ。

しかし、阪神大震災では被災者が多すぎ、1世帯当たりの義援金は雀の涙。おかしくはないか。都市直下型の大規模地震があることがわかっていながら、日本はなんの備えもしていない。あるかないかわからない国民の善意に頼るだけの現状はお粗末だ。

「復興ネットワーク」も第2号の発行予定を1カ月延ばし、4月1日付けで阪神大震災の緊急特集を組んだ。

島原からは、ボランティアや被災者が何人も阪神に向かっていた。旭芳郎島原ボランティア協議会事務局長は、まず神戸市の救援物資仕分け作業場に入った。自分たちの経験から、仕分けにもっとも人手を要することがわかっていたからだ。

どういう品ごとに分けたら、配りやすいのか。作業がスムーズに進むのか。ノウハウをすべて吐き出した。旭さんはこの体験を「普賢から今こそお礼を 無理せずできることから始めよう」という現地のルポにまとめた。

「流焼失家屋被災者の会」の堀一也さんは、建築士の専門知識を生かし「今回被災した新しい木造の建物では、基礎のもろさ、基礎と土台をつなぐアンカーボルトの本数の不足、アンカーボルトナットの締め忘れ、土台と柱の接合の不十分、筋交いの不足など施工ミスが目立った。また、『安全から快適へ』と柱を抜いて窓を広く取る無理な設計も見受けられた」と、被災した家屋を分析した。

編集作業の間に、中心人物の1人、社会党市議の松本匠さんが思い付いたように言った。

「ミニコミを作るだけじゃなく、阪神から被災者を呼んで島原でシンポジウムを開いたらどうだろう。同じ被災地同士でネットワークができるんじゃないかな」

第2号の作成と平行して市職員の松下英爾さんらが企画を進め、話はとんとん拍子にまとまり、4月28日に市内の公民館で開催することが決まった。

島原離任が決まる

こうして復興ネットワークの活動が進んでいた3月、ぼくはみんなとワイワイ仕事をしながらも、ポツンと取り残されたような複雑な気分になっていた。震災取材から戻ってまもなく、転勤の内示が出たからだ。

島原に常駐して3年、長崎県内での勤務は4年となり、島原を離れる時期が近付いていることはわかっていた。異動先は福岡総局、持ち場は福岡県警の所轄署担当だった。

後任は入社3年目の中尾祐児記者。ほかの全国紙は1人体制に戻ることになった。人員が他紙より少ない毎日新聞が2人のまま据え置いていたのは、3人の犠牲を出したことによる意地だった。

記者の異動は、通常3年に1度程度。それまでは「やっとネタ元もできて、これからという時期に、どうして異動させてしまうのだろう」と疑問に感じたこともあった。せっかくの努力が無駄になるようにも思えた。

しかし、自分が3年間同じ場所で勤務してみて、なぜ異動しなければならないのかが理解できるようになった。

振り返れば、常駐して2年が過ぎたころから、次第に腰が重くなってきた。必要な情報やコメントは、すでに電話1本で取れるようになっていた。「ぼくの気持ちはわかっているんだから、名前を使ってコメントを書いていいよ」と言われることもある。つい甘える。

火山活動が少しずつ沈静化してきたこともあったが、最後の1年間で記者生活に興奮と緊張を感じることが少なくなったのは、自分の慣れが大きかったと思う。

それに気付かないまま、フラストレーションはたまっていった。「復興ネットワーク」と「災害対策法システム研究会」に打ち込んだのは、このフラストレーションが原動力だったのは否定できない。

一方で、「ネットワーク」のメンバーや、喫茶「サンパン」に集う仲間たちとの交際は一層深くなっていた。島原弁で話し、飲んだ。前線本部のレンタル洗濯機が故障してから、洗濯物は宮崎春而さんの家にお願いしていた。外からやってきたぼくを、身内のように迎えてくれる場所がたくさんあった。

「今までとは違う持ち場に動きたい」という気持ちもあったが、すっかりなじんでしまった島原を離れがたい気分との間で、あまり地に足がつかない不安定な気持ちの日々が過ぎた。

オウム真理教事件と江川さん

そんな穏やかな日々をぼくが送っている間、江川紹子さんはとんでもない状況に追い込まれていた。もちろん、日本を揺るがしたオウム真理教にからむ一連の事件である。

1994年9月、江川さんから「横浜市の自宅へおかしなガスが投げ込まれた」とサンパンに連絡があった。

まもなく発売された写真週刊誌に、自宅のマンション入口の前から、白い車が逃走した方向を指さす江川さんの写真が載っていた。そのうちに京浜急行で異臭事件が起こると、呑気な「サンパン」連中も表情を変えた。江川さんから「いつも乗る電車だ」と聞かされたからだ。

「気を付けないと」と、江川さんを本気で心配し始めた。江川さんのこれまでのオウム取材ぶりから、相手がオウムであろうことは想像がついた。

震災が起こる直前の1月4日。久しぶりに江川さんは島原にいた。横浜からオンボロの中古車に乗っての取材行。「また一緒に飲もうか」と夜の「サンパン」に行くと、江川さんは泥酔して泣き叫んでいる。「オウム真理教被害者の会」の永岡弘行会長が突然危篤状態になったという。

ともにオウムと戦ってきた彼の病床に江川さんは駆け付けたかったが、もう時間も遅く戻れない。ちょうど正月のUターンラッシュで、翌日の飛行機の予約もできず、混乱して「どうして私は今ここにいるの。なぜ病院に行ってあげられないの」と、髪をかきむしって苦しむ江川さんに、どうしたらいいのかもわからず、みな困惑した。

ぼくは航空会社に知人がいるのを思い出した。連絡を取ってみると、万が一の時にキープしてある座席が残っているかもしれないという。「明日の朝早く、ここに電話してみて。席が残っていればすぐに押さえられるから。それから空港に向かえば、飛行機に間に合うはず」と江川さんに伝えた。

とりあえずホッとしたのか彼女は「ありがとう、ありがとう」と言って酔いつぶれ、いつもの宿に帰っていった。

結局座席は残っていたため、江川さんは長崎空港までタクシーを飛ばして帰京した。会長は意識不明だったが「容体は安定している」と江川さんから連絡があった。のちにオウム真理教の信者に有毒ガスをかけられたためだったことが明らかになる。

そして、3月20日に東京で地下鉄サリン事件が起きた。

島原市役所の記者クラブで、テレビを食い入るように見ていたぼくと島原新聞記者の清水真守さんは、「戦後50年はなんという年になってしまったのか」と顔を見合わせた。

平和な秩序と安定の中で暮らしていたぼくたちの生活は、こんなにも簡単に失われてしまうのか。暗澹とした気分になった。坂本堤弁護士一家泣致事件から6年、オウムの狂気をウオッチし続けてきた江川さんは、それから一躍時の人となった。

江川さんの親友であるテレビ長崎の槌田禎子記者から電話があったのは3月中旬。「江川さんがストレスで倒れそうだ」という。島原の土石流被災地で見つけた野良猫の「タレ」たち3匹を放ってもおけない。事件は刻々と進展し、彼女はオウム・ウオッチャーとして追いまくられる日々が続いていた。以前に電話したときも、「睡眠時間はほとんど取れないんだ」と疲れた声で話していた。

槌田さんは「せめてネコの世話でもしてやる人がいればいいんだけど、統一地方選が近くて私は身動きが取れない。後は神戸ちゃんくらいしかいない。なんとか行けない?」と言う。ぼくにも仕事があり、困ってしまったが、「このままでは江川さんがあぶない、数日行ってあげて安心して眠らせるだけでも違うと思う」とまで聞かされると、「なんとかしなければ」と思った。

難しいのを承知で、柴田支局長に「数日間でも休みをいただけませんか」とお願いすると、柴田さんは「江川さんの状況を自分で確認してからにしろ」と言った。

その日の夜、江川さんから「大丈夫だから無理しないで」と電話があった。「とにかく、飲み水には気を付けて」と余計な心配をした。

人間とは違うスケールの火山

大震災、サリンと大きな事件が相次いでいたが、島原はすっかり平穏だった。

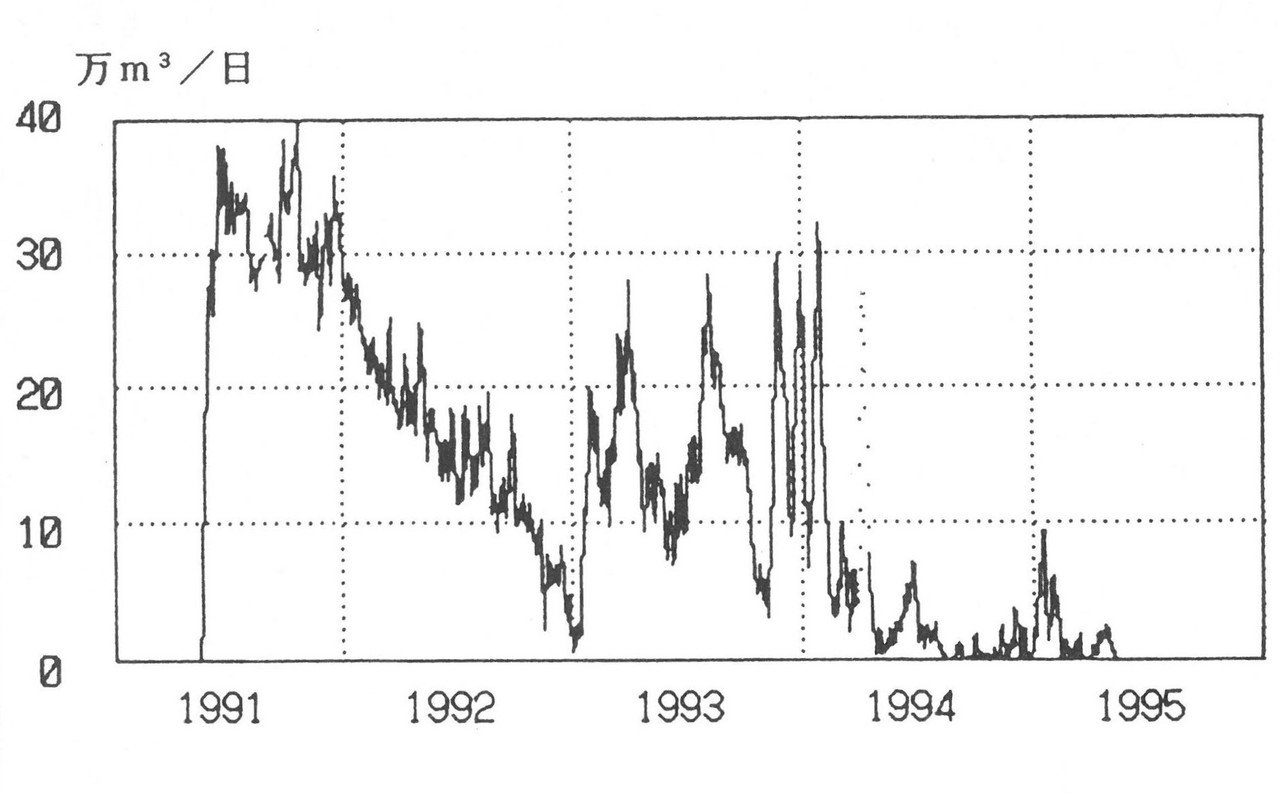

火砕流は2月11日を最後に発生しておらず、東大の山科健一郎助教授が計算している「推定マグマ供給量」が95年に入ってからほぼゼロになっていた。1カ月に最大2万5000回も起こっていた火山性地震もほとんど観測されなくなった。

これらのことは、折りにふれ報道してきた。北海道の有珠山では、活動沈静化後3年半も終息宣言が出せなかったのは、現地記者なら知っていたが、みんな「もうヤマも終わりだよ」と口にしていた。

しかし、ぼくはもっとも慎重派だった。

1993年10月の火山学会で、終息時期についての研究を西日本新聞に抜かれたことがある。

これはおもしろい研究で、半島南部の口之津港に設置されていた潮位計の平均水位データが、噴火の7年前から3cm低くなり、噴火後に1・5cm上昇していることに、通産省国土地理院の多田尭調査官が着目した。

半島西沖の橘湾地下には、普賢岳にマグマを供給するマグマだまりがあると考えられていた。

地上に溶岩が出て、マグマだまりが小さくなれば、地面はわずかに沈降するはずだ。相対的に、潮位は上昇する。

当時溶岩は1億5000万立方mが実際に地表に噴出していたため、多田さんは「地下のマグマだまりから1億5000万立方mが噴出して、地面が1・5cm沈んだ。全部で3cm隆起しているのだから、残りのマグマも1億5000万立方m」と考えた。

マグマの出も鈍っていたので、西日本新聞は「終息まで最低2年」と大きく報じた。ぼくがボサッとしていたせいで抜かれ、上司の浜野支局長は「やられた」と悔しがった。

1994年10月、日本火山学会を前に、いつもの通り前打ちできる研究発表を探していると、「深部から普賢岳のマグマだまりに供給されているマグマは1日10~20万立方m」という記述を見つけた。これでは原料が3億立方mではなく、噴火活動がさらに長期化することになる。

この研究をまとめたのは京都大学防災研究所の石原和弘助教授らのグループ。島原半島西岸の級密な水準測量を繰り返していた石原先生たちは、不思議なことに気付いた。

普賢岳の山頂から溶岩が噴出すれば、地下のマグマだまりが小さくなるのだから、測量した地点は沈降するはずだ。

ところが、日量20万立方mもの大量の溶岩が出ているときは予想通り沈降するが、10万立方m程度に減少するときはいつも、沈降は止まっていた。そこで、石原さんたちは「マグマは深部からマグマだまりに1日10万立方m程度供給されて続けているのではないか」と考えたのだ。

九大観測所の馬越孝道助手に手伝ってもらい、関係論文をさらに探すと、ある論文に「普賢岳の火山活動は、10の1~2乗年続く可能性がある」とはっきり言い切っているのを見つけ、ぼくは驚いてしまった。

ぼくは石原さんに電話で取材した。噴出量が3万立方mまで減った94年9月の測量では、地表が逆にわずかな隆起傾向も示していることもわかり、研究を裏付けていた。

この研究は普賢岳の噴火活動が長期化することを指すものだ、とぼくは考えた。

電話で「10の1乗と2乗では、10年と100年ですよ。これではあまり人間の感覚とは離れています。10年とか、数十年と言い換えられませんか」と質間した。石原さんはこう言った。

「火山学では、

1の隣の数字は10、

10の隣は100、

100の隣が1000なんですよ」

うーん、と頭を抱えた。

たしかに、人間と地球は時間的スケールが違うからそうなのだろうが。

「10年以上、という言い方でよいのですか」と聞くと、石原さんは「そうですね。少し静かになると、人間はすぐに終わると思ってしまう。防災工事を進めたり、住民が新しい生活を始めたりするには、長い間火山活動と共生するつもりになったほうがいいんです。かまいませんよ」と許可をくれた。

そこで、ぼくは「マグマだまりへの補給量変わらず 1日5~10万立方m 普賢岳火山活動『10年以上続く可能性』」(94年10月19日、毎日新聞)と報じた。

石原さんの言葉は含蓄があり、とても興味深かった。

太田先生の「噴火停止」発言

太田先生の「噴火活動停止発言」が出たのは、1995年の3月30日である。

警戒区域の設定延長や避難勧告地域の拡大・縮小を事実上決める「雲仙岳防災連絡会議」が、約1カ月ぶりに開かれた。

前述したように、警戒区域の設定は市町村長の権限だが、1人の考えではとても決めることはできないので、九大、県、建設省、林野庁、警察、自衛隊、海上保安部なども加わって非公式の会議を行い、設定範囲を調整し、そのうえで島原市長と深江町長がそれぞれ発表する形式を取っていた。

会議では、火山活動の現状が報告され、一部の立ち入り規制が解除された。これに伴い、国道57号が2年ぶりに通行できることが決まった。住民生活に大きな影響を与える開通をニュースと捉え、社会面に原稿を送った。

西部本社報道部から「NHKで、太田先生が『普賢岳は終息した」と言っているぞ」と電話があったのは、その日午後6時半過ぎだった。「そんなばかな」とテレビをつけた。普賢岳のニュースを流しているが、内容がよくわからない。とりあえず、九大島原地震火山観測所へ向かった。

研究室に入ると、太田先生もテレビを見ていた。先生は「まずいな」と苦々しげだった。ぼくは「終息ってどういうことですか」と聞いた。

「いや、終息したなんて言ってないよ。ぼくは『噴火活動は今、停止している』と説明しただけだよ」

太田先生の説明によると、「噴火活動」とは、溶岩ドームや火砕流など表面的な現象を指している。マスコミも「火砕流、1カ月発生せず」などと折にふれて報道してきた。

一方、「火山活動」といえば数千年にもわたる普賢岳の活動そのものを指す。太田先生は2年前の暮れ、「終息は近いのでは」と発言、火山学者から「不注意だ」と集中砲火を受けた。だから、太田先生はそのあたりを使い分けてNHKの取材に答えたらしい。

先生はいつも、「沈静化したなんていえば、国から復興工事の予算が取れなくなってしまうよ」とニヤッと笑うのが常だった。太田先生一流のジョークだ。

自分の判断が住民生活を決定してしまう立場にあり、神経をすり減らして数年間を生きてきた先生は、常に住民の立場に身を置いて考える姿勢を持っている。太田先生は「NHKには電話を入れて、訂正してくれるようにお願いした」と話していた。

前線本部で、柴田支局長と話し合った。

ぼくは「太田先生が訂正を求めたと言っている以上、あまり大げさに報道する必要はない」と考えた。折りに触れ紙面化してきたし、状況は何も変わっていないからだ。

柴田支局長は「停止という言葉を太田先生が言ったのは初めてだから、そのことには触れたほうがいい」という意見だった。そこで、記事に先生のコメントを付け加えた。

火山活動について、九大島原地震火出観測所の太田一也教授はこの日、「溶岩のわき出しなど噴火は現在停止している」と初めて停止状態と明言したものの、『火山活動そのものが終わったわけではない。一時的かもしれず、注意は欠かせない』と述べた。

(1995年3月31日、毎日新聞)

しかし、太田発言は一人歩きを始めていた。

7時のNHKニュースでは放映されなかったが、9時の全国ニュースは「火山」を「噴火」に直して放送した。

おそらく、太田先生の電話を受けて部内で検討し、「停止していることだってニュースじゃないか」と判断したのだろうと思う。そして、NHKを追いかけた新聞も太田発言をメインに取り上げた。

朝日新聞は「普賢岳やっと『活動停止』九大の太田所長が見解」という見出しで、「『今年2月半ばから噴火活動が停止している』との見解を初めて示した。島原市と深江町は同日、水無川流域などで31日正午から立ち入り規制の大幅な解除、緩和を決めた。同流域の国道57号の通行止め区間について建設省は、5月から約2年ぶりに通行を再開する方針だ」(95年3月31日)と大きく扱った。

東京本社からは翌日、1面コラム「余録」の担当者が「最近暗い話ばかりなので、普賢岳を取り上げたい」と連絡してきた。ぼくは当日の太田先生とのやりとりや、現地の状況をまとめたファクスを送った。

普賢岳の「余録」は4月1日の朝刊に掲載された。

長崎県雲仙・普賢岳の噴火でまず連想するのは、すさまじい火砕流、ひげの鐘ヶ江管一・前島原市長、九大島原地震火山観測所の太田一也所長など

▲鐘ヶ江前市長はひげを落とし、太田教授は3月30日「噴火活動は停止している」とはじめて〈停止〉を明言した。立ち入り規制がきのうから緩和され、不通になっていた国道57号の島原―深江間も、2年ぶりに開通する

▲雲仙・普賢岳にやっと春がめぐってきたようだ。阪神大震災、東京の地下鉄サリン事件、警察庁長官狙撃事件と嫌なことばかり続いたあとだから、この朗報がよけいうれしい。厚い雲間から待望の名月が顔をのぞかせたようなニュースだ

▲テレビは「火山活動が停止した」と報じていたが、太田教授によると「火山活動」ではなく「噴火活動」が正しいという。火山活動は数百年、数千年単位で考える必要がある。したがって「火山活動が終わったわけではなく、注意が欠かせない」と教授は油断を戒めている

▲1990年11月の噴火以来、火山性地震はずっと続き、93年8月7日には最高の2604回を記録した。昨年秋から減少に転じ、今年に入って、ついにゼロの日が出るようになった。溶岩の噴出は止まり、火砕流も30日まで47日間発生していない。噴火が終息したかは即断できないが、噴火活動が止まっていることは確かだ

▲阪神大震災で崩壊した町を見て、普賢岳災害の経験を生かそうと神戸に駆けつけた島原の人もいる。島原の恩返しを神戸で。麗しい連帯だ。春は次々にめぐってくる。

(1995年4月1日、毎日新聞)

ぼくたちも4月5日付けで、「普賢岳の噴火活動『停止状態だが終息ではない』 太田一也九大教授 データ安定しているが……」という記事を、山科助教授のマグマ供給量のグラフと併せて載せたが、後味は悪かった。

ヤマと相対してきたぼくの視点はいつのまにか非常に長いものになっていて、日付で動く報道の立場から離れていたのだな、と思う。

「余録」の言うように「厚い雲間から待望の名月が顔をのぞかせたようなニュース」として太田発言を取り上げるタイミングは逸してしまった。

石原さんの95年2月の水準測量でも、溶岩の噴出がほとんど止まっているにもかかわらず、半島西岸の地面がわずかに沈降していたことが、後でわかった。マントルからマグマだまりへの供給も減っていることを示す。

太田先生は「少ないとはいえ、今でも火山性地震が観測されるのは、地下で火山活動が続いている証拠。こうした状態から再活性化した火山もあり、終息と断定するにはまだ時間がかかる」と話している。

ぼくは、太田先生の92年の「終息発言」の記事を他社に先駆けて大きく書き、95年の「停止発言」はもっとも小さく扱ったことになる。

「本当に自然はわからない」

火山学会に入り、3年間も火山と向かい合ってきて得た感想だ。「停止発言」の判断を記者として反省しつつも、後悔はしていない。

1990年11月に始まった今回の普賢岳の噴火は、2億立方mの溶岩を地表に噴出させた。

東京ドームで160杯分以上になる。出現した溶岩ドームは13個。大きさは東京・霞が関の官庁街をすっぽりと覆うほどに成長した。それまで比較的平らだった普賢岳の山頂付近には、こんもりと大きな新しい山ができた。

1995年3月末までで、火山性地震は16万3759回発生した。このうち、有感地震は362回。また、溶岩が崩落することにより地震計が観測する火山性微動は3万3842回を数えた。微動のうち、震動波計が30秒を超える火砕流は9425回に達したが、95年2月11日を最後に発生していない。

1991年10月、南から普賢岳を望む

左上の稜線が、元々の山頂

1994年8月、同ポジションから撮影

左の稜線(普賢岳山頂)はそのままだが

中央に巨大な「平成新山」が誕生した

異動間際の負傷

4月初め、九大観測所に詰めている警察災害警備隊の馬場亮巡査長から連絡があった。花見に併せて九大でぼくの送別会を開いてくれるという。いつもは警察と自衛隊が24時間詰めている部屋で、立席の酒宴が開かれた。観測所に研究員として配属される大学院生の歓迎会を兼ねたものだった。

太田先生を初め研究者が勢揃いし、ビールや日本酒を酌み交わした。ぼくは太田先生から「よくやってくれた。ご苦労さん」と肩を叩かれ、なんとも言えない気分になった。

浜野真吾前支局長に続いて、やっと毎日新聞の「雲仙記者」になれたような気がした。

統一地方選・第2ラウンドの告示は4月18日だった。

前日の17日、毎日新聞西部本社のヘリ「セキレイ」が島原に来た。「転勤前に普賢岳を上から見せてやろう」という木村富寛パイロットの配慮だ。西川清人さんの写真館の裏にあるヘリポートから離陸した。この4年間に何度も上空から見た光景が眼下に広がった。

災害発生後2年半も経ってから廃墟となった千本木。

お碗を伏せたように丸く巨大化した溶岩ドーム。

その割れ目から出る青白い噴気。

枯れた白い樹木。

焼けたままの深江町・大野木場小。

そして、斉藤ラジオカーが埋もれる定点。

感慨深いフライトだった。木村パイロットに礼を言い、飛び立つ「セキレイ」に手を振った。

事故を起こしたのは、前線本部に戻ってから。

夕方、別の送別会が予定されていた。それまでのわずかな時間、大切にしていたオートバイを手入れしている最中に、動いているチェーンと後輪の歯車の間に、不注意から右手親指をはさんでしまったのだ。

なんとかエンジンを止め、右手を引きずり出したが、目を背けたくなる状況。ぼくは「切断することになるな」と思った。顔から脂汗がしたたり落ちた。すぐに救急車で搬送され、手術を受けた。

ぼくは相当なおっちょこちょいだが、転勤と選挙を控え、このときほど悔やんだことはない。

割れた骨の中にチェーンオイルがしみ込み、手術は長引いたが、術後の経過はよかった。

災害取材専従の生活が長引き

変化を求めたくなって免許を取った

取材もこんな姿だった

入院した県立島原温泉病院には、上木場の被災者、鐘ヶ江秋和さんの妻由美子さんが看護婦として勤務していた。いつも元気がいい女性で、「あんた、江川紹子ちゃんが毎日テレビでがんばっているのに、何しよっとね? もうクビばい」ときつい言葉をいただいた。まったくその通りなので、神妙にするしかなかった。

救急車の出動状況を示す島原新聞の「こちら119番」にも「△本署=午後6時、島原市中町の新聞記者、神戸金史さん(28)がバイクの手入れをしていて右手親指をけがしたため」と記事が載ったため、入院中、たくさんの人たちが見舞いに駆けつけてくれた。各社の現地記者、吉岡庭二郎市長らも顔を出してくれた。

長崎支局の戸澤正志支局長が柴田種明島原支局長と病室に入ってきたときは、思わずベッドの上で正座してしまった。統一地方選の最中に、自分の不注意で仕事ができなくなってしまったのだから。選挙期間で忙しいのがわかっているだけに、申し訳ない思いだった。

入院の諸手続きは、宮崎春而さん一家が「私たちが保証人になります」と一手に引き受けてくれた。「餞別」と書いた熨斗袋を持ってお見舞いに来てくれた人もいた。

6日間の入院後、ぼくは右手を包帯でグルグル巻きにきれて退院した。心配された感染症は起こらず、不格好ながら今でも親指はきちんとついている。

転勤まであと1週間。送別会が続いた。「サンパン」の仲間たちが4月26日に開いてくれた送別会に、牟田好男警視が長崎市から来てくれた。顔を合わせたのは、牟田さんの転勤以来だった。

牟田さんは「まだ警察の中でもいろいろあるので、島原に行くのは遠慮している」と電話で話していたので、来てもらえるとは思っておらず感激した。乾杯のあいさつで、牟田さんは言った。

「あのこと以来、思うようになりました。人間は、これまでも人によって生かされ、今も人によって生かされていて、これからも人によって生かされていくんだ、と」

昇進街道を突っ走ってきた人から初めて聞いた言葉だった。

その場にいた40人ほどの人たちの中には、署名運動に奔走した人も多い。事件後、初めて聞く牟田さんの言葉に、会場のみんなの胸にはさまざまな思いが去来していたに違いない。

右手親指はぐるぐる巻きだった

転勤の引っ越し作業は自分でなんとかするつもりだったが、散らかしっ放しの前線本部の2階を見ると、ため息が出た。

そんなとき、母から電話がかかった。引っ越しを手伝うつもりで、群馬の田舎から夜行で出てきて、今、長崎県の諌早市まで着いたという。「来る」と言えば断るつもりだったが、すぐ近くまで来ている以上、追い返せはしない。知人と一緒になって片付けてくれた。

ぼくは15歳で下宿して以来、親と一緒には住んでいない。実家はダムに埋まるかもしれない群馬県の山深い田舎で、「もう戻ることはない」と思っていた。

しかし、思いがけない母の来訪と、島原の人たちからいただいた温かい交際に、ぼくは「故郷」というものを意識せざるを得なかった。島原、深江の人たちも、災害が続くこの4年、この故郷を捨てられなかった。

「ふるさと」とは

水無川流域の被災者が集団移転する団地の造成は始まっていたが、島原市の千本木地区住民の移転間題は暗礁に乗り上げていた。

市は市最北部の三会海岸を埋め立て、42haの土地を作る計画を進めている。ここに千本木地区の住民を移転させ、併せて企業誘致も図る考えだ。

住宅用地は530区画、1区画の広さは300平方mを超す。カラーで描かれた完成後のイメージ図は美しい。

しかし、94年暮れの市の調査では、37世帯しか移転を希望しなかった。

島原市内は大きく6つの地域に分かれる。

それは合併前のムラであり、現在も1地区に1つの小学校がある。千本木地区は、中尾川流域の「杉谷」という地域に入る。水無川流域全体が「安中」と呼ばれ、上木場地区がその最上流に当たるのと同じ関係だ。

千本木の住民は「できるだけ故郷に近いところに住みたい」と考え、杉谷地区内に移転したがった。埋め立て地は杉谷とは別の地域になる。

まだ40代前半で、活発にものを言う南千本木町の末永安広町内会長は「市は『候補地をくまなく探したが杉谷にはなかった』と言って埋め立て地を示したが、地域のことは私たちが一番よく知っている。まだまだ土地はある」と反発した。そして、末永さんらは独自に「宇土山」という土地を探し出し、「ほかの集団移転地と同様に行政が買い上げてくれるのなら」という条件付きで地権者の同意まで得てしまった。

これほど深い地域への愛着を、転勤族のぼくはしばらく理解できなかった。

海岸埋め立て地と千本木地区は、わずか5kmしか離れていない。末永さんらが埋め立て地への移転を拒否するのは、子どもたちの小学校が変わってしまうことが大きい。地域の人たちは、みな同じ小学校に通った同窓生なのだ。

また、ずっと山村で暮らしてきた高齢者にとって、風土の違う海岸は故郷になりえない。

水無川下流域で土石流に埋まった「三角地帯」の住民組織の会長をしている大町辰朗さんに、あるとき単刀直入に質問したことがある。

かさ上げされた場所は真新しい住宅団地になり、大町さんたちが生まれ育った町とは似ても似つかない。小学校へ通った道の横の石垣、登った木。そんなものはまったくなくなる。それでも「故郷」なんですか、と。

大町さんは言った。

「たとえすっかり町が変わってしまっても、町の名前と隣近所の顔が同じなら、そこが私たちの故郷です」

生まれ育った土地への愛着は深く、強い。そこには生活があり、歴史がある。しがらみもあり、こだわりもある。

現代が忘れてしまったように見えるものの考え方は、大都市でもまだまだ残っている。その証拠に、阪神地域でも人は簡単に故郷を捨てられはしなかった。

お盆になると、島原市は精霊船(しょうろうぶね)の季節になる。島原独特の切り子灯籠を無数に灯した船を、町内会や初盆を迎えた家が作る。「ナマイドー(なんまいだ)、ナマイドー」と掛け声を出して肩に担いで練り歩き、岸から海に流すのだ。

暗い有明海に遠くなっていく船を見つめていると、なんとも言えない感傷にとらわれる。前線本部のある中町町内会の船をぼくは2年間担いだ。終わると、ござの上で酒盛りだ。

ぼくのことを「支局長!」と呼ぶおじいさんがいた。「支局長じゃなかですよ、ぼくはただの記者」と訂正しても、「よかって。町内では支局長ばい」とおじいさんは大笑いした。

転勤が決まって1カ月半、強く感じたのは、「ぼくにとって島原はもう故郷なんだ」という思いだった。

保育園の運動会に参加し

罰ゲームのえじきに

緑まぶしい島原を後に

引っ越しは、復興ネットワークが4月28日に主催する「島原・阪神災害シンポジウム」の後にした。最後に自分が関わった活動の記事を書きたかったからである。

シンポの参加者は、残念ながら自治労の動員も含めても約70人と寂しかった。「現行法の不備を検証していこう」という趣旨のシンポは、火山活動が穏やかになったこの時期、あまり住民の興味を引かないものになっていたのかもしれない。しかし、議論の中身は大変充実していた。もっと多くの人に聞いてほしいと切に思った。

世話人代表の宮崎和子さんが主催者を代表してあいさつした後、神戸新聞の宮沢之祐記者と、震災の被災者でもある神戸市の建築士の森崎輝行さん、それに福崎博孝弁護士の3人が基調報告をした。

前日の27日が、ちょうど震災から100日目だった。

神戸新聞は、本社が倒壊しながらも、京都新聞の協力を得て1日も欠かさず新聞を出し続けてきた。宮沢記者は「まだ627カ所の避難所に4万7000人が今も避難している。あるアンケートでは、48%が『今後の生活に見通しが立たない』と答えた。まだまだ苦しい日々が続いてます」と現状を報告し、さらに続けた。

「震災直後、人々の助け合う姿に感動しました。あんな震災の後でも、自分が生きていられることへの感謝が生んだものです。

しかし、今も被災者に温かい視線が注がれているか、というと必ずしもそうではありません。だんだん疲れてきて、人間関係がトゲトゲしくなっているのが、100日後の現状です。

パチンコ屋に行ってストレスを発散させる被災者がいます。それを批判する電話がよく社にかかってくるのです。『あんな連中にどうして弁当を出さなきゃいけないのか』と。

そのたびに、私は『どうしてそうするのかがわかりますか。仕事も失われ、ほかに何もできないんですよ』と答えています。しんどい状況を共有していくことの難しさを今、実感しています。

6000億円もの災害対策基金はできましたが、個人への支援はほとんどありません。6割は住宅対策。借金しようにも担保が必要で、借りれば返さなければならない。すべてを失った被災者に、これは大変なことです」

会場の人たちも、宮沢記者の切実な報告に聞き入っていた。「島原とまったく同じだ」とうなずく人も多かった。

次に登壇した森崎建築士は、神戸市の建設局や関係企業が作る「いきいき下町推進協議会」の委員長でもあり、震災前から積極的に新しい街作りに参画してきた人である。母親を失い、「仇討ちみたいな気持ち」で復興に関わっているという。震災で家を失ったのは26万世帯。建築士は、家が住めるかどうかの相談に応じていた。

森崎さんは「街に快適性を求めていくと、防災性も高まる。幅8mもの広い道路より、街路樹が茂った狭い4mの道路のほうが延焼を防げる。コミュニティとアメニティを求めた結果、災害に強い街ができる。コンクリートで固めた街が、災害に強いわけではないのです」と話した。

福崎博孝弁護士は弁護士会のこれまでの議論の経過を説明し、「やはり国民災害共済制度の創設が必要だ。保険がなければ、費用がいくらかかるか怖くて医者に行けるわけがない。同じ発想を、自然災害に適用できないか。災害にはいろんな形があるが、基本的に共有する部分もあり、この辺をカバーできるようにしたい。こうしたシステムを作ることで、被災地を他人事のように見ず、国民が自分のこととして感じられるような意識作りも可能なのではないか」と提言した。

パネルディスカッションの司会は、「災害対策法システム研究会」にも参加している宮入興一長崎大学教授。森崎さんらに加え、金崎福男グランドホテル社長と、堀一也流焼失家屋被災者の会会長、旭芳郎ボランティア協議会事務局長など復興ネットワークの中心人物もパネラーになった。

福崎さんが口を開いた。

「警戒区域設定の“補償”というが、自然災害として考えるときは“保障”が妥当だと思うようになりました。『資本主義社会なのだから、個人の責任であることをはっきりさせるべきだ』という意見がありますが、これは何も言っていないのと同じで、まったく意味のない言葉です。

しかし、税金はそういう目的で取られていないので、法律的に損失補償にあてるのは厳しい。税金の枠の外に、互助精神に基づく国民災害共済を新たに作れば、国民が薄い負担で大きな保障を得られると考えます」

行政学の専門家の宮入教授も「大災害に対応するためには、国民災害共済という考え方は大変注目すべき提案です」と、福崎さんを後押しした。

しかし、森崎建築士は「結構な提案で、全面的に賛成ですが、神戸はどうなるのか。これから制度ができても、それ以前の災害ですから」と疑問を投げかけた。

宮入教授は「基金が必ずできる、という前提で、政府発行債を前倒しして資金を作ることはできるはず。創設以前に遡って阪神に対応するのは国民の合意が取れれば可能でしょう。ただし、遡及するなら半額でなどの配慮が必要かもしれません」と解説した。

「災害に強く住みやすい街作り」に議題が移った。

宮沢記者は「住民のつながりが必要です。島原では避難先でももとの地域の自治会が生きていた。神戸でも下町では大丈夫でしたが。こうしたつながりを生かした復興ができればいいのですが、仮設住宅は弱者を優先して入居させたため、できあがった仮設の街は、極めて活力の乏しい印象があります。支えていくのが重要になります」と震災後の問題点を指摘した。

森崎建築士も「借金を抱えた人は、若くても災害弱者であると考えるべきです。私たちがここに来たのも、そうした弱者が手を取り合うネットワーク活動の一環なのです」と発言した。

ここまで議論が進んだとき、会場から「神戸では行政に住民の気持ちがどれだけ反映されているのか。また、共済制度より個人補償を強く求めるべきではないか」という質間が飛んだ。

森崎建築士は「神戸でも区画整理への反発は強いですよ。しかし、そういう場所は根本から街づくりを考えていなかった地域と言えます。行政が強引でさらに説明も不足しているため、土地を取られる、という感情の問題に変わってしまっています。ぼくらみたいなフニャフニャした第三者が間に入るほうがうまくいく」と神戸市の実情を説明した。

損失補償については、福崎さんが「はっきり言って、補償を求めた九弁連の意見書は政府から一顧だにされませんでした。また『災害の損失補償は社会保障の枠から出る』という専門家の指摘もあります。現実に行政の壁に風穴を開けていこうとすれば、共済制度しかないと考えます」と答えた。

宮入教授も「国民保険の会計には、すでに国費が入っていますから、災害共済にも国費を出すことは可能です。普段から国レベルで災害対策基金を作っておくのが望ましいですが、公共と民間(保険)という二元論ではなく、間をつなぐシステムを作り上げることが必要ですね。一辺倒ではうまくいかない。阪神は巨大災害ですが、個人の損害をどうするか、復興後の街作りをどうするかなど、島原と共通する面も多い。国レベルのことは、阪神だけ、島原だけの問題ではありません。情報を上げ、ネットワーク化していくことが必要です」と付け加えた。

予定の2時間が過ぎた。宮入教授は最後にこう締めくくった。

「神様は初めに島原を痛めつけたが、やや優しかった。 しかし、何もしない日本人に、阪神でお灸を据えた。『仏の顔も三度』という気がしています。

東京の、それも昼間に大地震が起こったらどうするのか。

それまで残された時間はあまりありません。私たちは、災害先進地として全国に発信する義務があると思うのです」

シンポジウムが終わった。

この原稿を出して、ぼくの島原での取材活動も終わった。

1995年4月30日早朝。

母と一緒に島原外港に立ったぼくを、宮崎和子さんと春而さん一家、友達の竹村久恵さん、佐藤栄里子さん、ホテル海望荘の松本有弘さんが見送りに来てくれた。

有明海を渡って対岸の福岡県大牟田市に向かう高速船に乗る。大牟田からは福岡市まで西鉄で1本だ。

船が港を離れた。手を振るみんなの姿が遠くなった。

初めて島原に来た4年前と同じように、溶岩ドームは雲に隠れて見えなかったが、緑の山麓がまばゆかった。

舳先が青く輝く有明海の波を切って、ぼくは島原を後にした。

(第12章 了)

雲仙記者青春記 単行本「あとがき」につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?