『雲仙記者青春記』第1章 1991年6月3日午後4時、火砕流が43人を襲った

『雲仙記者日記 島原前線本部で普賢岳と暮らした1500日』

(1995年11月ジャストシステム刊、2020年11月17日第1章公開)

198年ぶりに目覚めた火山

梅雨入り近しと思わせる、曇り空の午後だった。

ぼくは弓道愛好家の元気なお年寄りの記事を書こうと、毎日新聞長崎支局の2階でワープロに向かっていた。

人のよさそうな顔を縁取る白いあごひげや、弓をきりりと引く袴姿を思い返しては、「どう書いたらあのおじいさんを見たまま正しく表現できるか」と、うなっていた。

新聞記者になって2カ月後の1991年6月3日のことだった。柴田麟太郎長崎支局長が午後4時半ごろ、ぼくを呼んだ。

「島原で何かあったらしい。くわしいことはよくわからないが、すぐに行ってくれ」

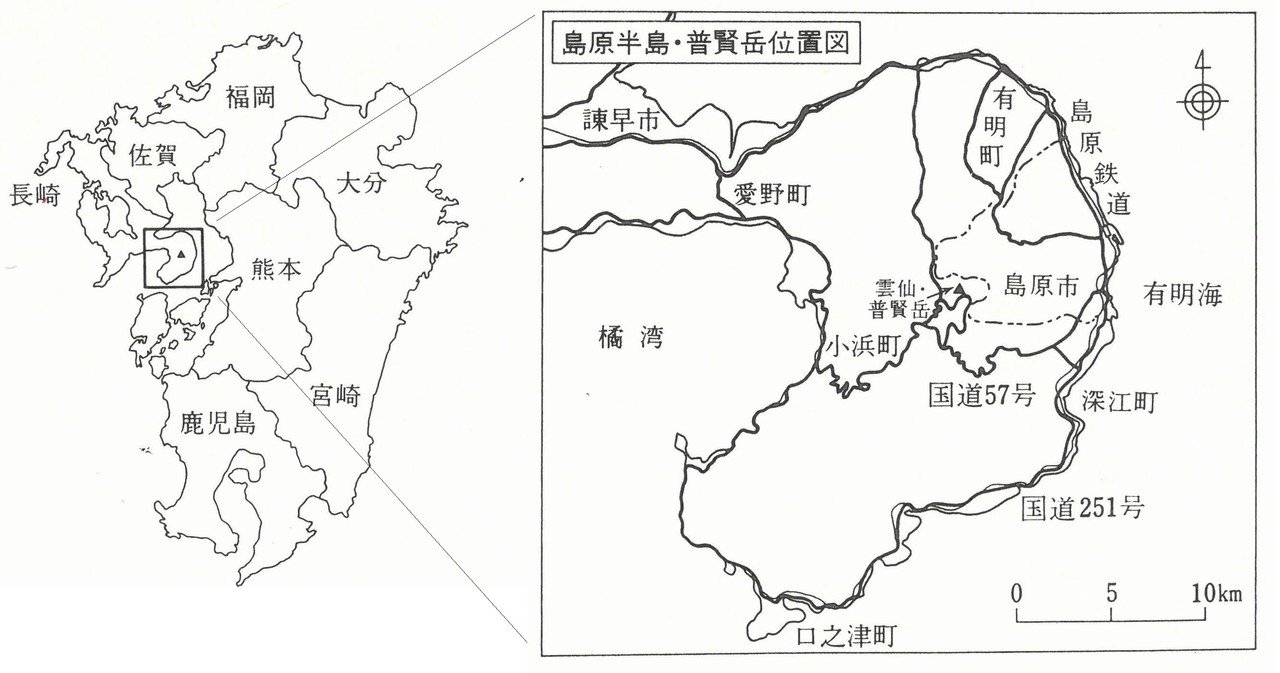

雲仙、小浜などの温泉地で知られる長崎県島原半島。

その中心にある雲仙・普賢岳(標高1359m)に2筋の白い噴煙が立ち上ったのは、ぼくがまだ東京で学生生活を送っていた前年の秋だった。

1990年11月17日早朝。1792年の寛政噴火以来、198年ぶりに火山は目覚めた。

この噴火によって、仁田峠展望台から歩いて1時間あまり、ハイキングコースがあった燃えるような紅葉の広葉樹林には、山頂から半径2kmの範囲にわたって、災害対策基本法に基づく立ち入り禁止の警戒区域が設定された。

だが、麓の緊張感をよそに、噴煙が静かに立ち上るだけの日々が続き、地元からは次第に「新しい観光の目玉になるのでは」との期待も生じるほどだった。

しかし、年が明けて91年2月。山頂近くの普賢神社裏手にある屏風岩(びょうぶいわ)火口から、突然大量の火山灰がもうもうと噴き上がった。このときの迫力あるカラー写真が毎日新聞の1面に載っていたのを、卒業間近だったぼくは覚えている。

1991年2月の再噴火

西川清人さん撮影

1991年4月、ぼくは新聞記者になり、初任地は長崎支局と決まった。

そのころにはすでに大量の火山灰が山腹に積もっていた。この灰が折からの雨と混ざり合い、5月には沢を削り岩を押し流して土石流となり、東山麓の水無川(みずなしがわ)を流れ下った。

この川は左岸の島原市と、右岸の南高来郡深江町(ふかえちょう、現・南島原市深江町)との境界を流れ、東の有明海に注いでいる。その後、雨が降るたび、両市町は避難を勧告し、流域住民は不安な毎日を過ごしていた。

さらに噴煙は激しさを増し、微かな火山性の震動が急増した。山頂の東500mにある地獄跡火口周辺に、無数の地割れが走った。

そして5月20日、異様な溶岩の隆起が地獄跡火口に顔を出しているのを、毎日新聞のヘリコプター「セキレイ」が発見した。普賢岳の地表に溶岩が噴出したのは初めてだった。

翌日の朝刊は、この特ダネを「雲仙火口で異常隆起」「マグマが上昇か」と1面トップで大々的に報じた。機上ルポはこう記している。

【本社ヘリから堀信一郎】「火口の突起物は何だ」。昨年11月の雲仙噴火以来、何度も雲仙上空を飛び、火口の姿を見慣れた本社パイロットが叫んだ。

…(略)…

隆起物は目測で直径約10メートル、高さ10数メートルもあろうか。円すい状で先がとがっている。先の方は白く乾燥感があり、内部の高い温度で乾いたのか、マグマの強烈なエネルギーが伝わってくるようだ。

(1991年5月20日、毎日新聞)

桃のような形状から、毎日の記者に「桃太郎」と呼ばれたこの小さな溶岩塊が、その後巨大に成長する「溶岩ドーム」誕生の姿だった。

溶岩は含有する成分によって、火山ごとに性質が違う。ハワイ島キラウエア火山の溶岩は、水のようにサラサラと流れるが、普賢岳のように粘度が高い溶岩は、地表に出るとこんもりと盛り上がる場合がある。これを「溶岩ドーム」という。

翌5月21日早朝、長崎県警本部1階の記者クラブ。

ドーム出現を報じる毎日新聞朝刊を囲み、県警を担当する各社の新人記者たちは「おいおい、一体どうなってんだよ」と、興奮気味に話し合った。ぼくは、これから何が起こるかなど考えも及ばず、ただ自分が属する新聞のスクープに、うれしさを隠せなかった。

さらに火山活動は劇的な展開を見せた。

マグマの湧き出しは続き、最初のドームはすぐに真っ二つに割れ、さらに細分化した。激しく噴気を上げる。ゴロゴロとした溶岩塊で地獄跡火口は埋まり、盛り上がった溶岩は火口からあふれて東側の急斜面に迫り出し、麓の島原市内からも見えるようになった。

地獄跡火口を埋め尽くした溶岩ドーム

上方は島原市内

1991年5月23日 中田節也撮影

そして、小規模ながら初めての火砕流が5月24日に起こった。

火砕流。

それは高温(500~1000度)の溶岩塊や火山灰、ガスが混然一体となり、時速100~200kmの猛スピードで流れ下る現象を指す。

発生の原因や形態はさまざまだが、普賢岳では成長した溶岩ドームが自分の重みを支え切れずに割れ、山腹を転がり落ちることで起きた。

大規模な火砕流は最悪の火山災害だ。

数カ月後のことだが、毎日新聞島原前線本部にはこんなコピーが貼られた。火山学者が火砕流について講演した要旨の1ページだ。

「大規模なものがやってきたら、逃れる術がない。火山の噴火を見に行って、そのようなことになったときは、もうジタバタしてもだめですから終わりだと思ってあきらめたほうがいい」

しかし、そのころのぼくは目の前で展開する自然のダイナミックさに魅入られるばかりで、その凶暴な素顔には少しも気付いていなかった。それは、住民も報道に携わる者もすべて同じだった。

1991年6月3日までは。

「6・3大火砕流」発生

5月末、島原市南部の上木場(かみこば)地区にぼくはいた。

普賢岳の上部は雲に覆われていたが、1日に何度か、濃灰色の灰かぐらが雲の下から突然現れる。火砕流は巨大化しながら音もなく下ってきた。居並ぶ報道各社の望遠レンズがシャッターを切り始める。

「定点」、または「正面」と呼ばれる取材ポイントの細い農道には、新聞テレビ各社の取材陣が24時間張り付いて火山を見つめていた。まだろくに記事が書けない新米記者のぼくは、この最前線で2日間、写真部のアシスタント的な仕事をしていた。

6月3日、支局長の指示を受けたぼくは、そのとき見た島原の風景を思い出しながら、車に乗って島原市に向かっていた。

車のラジオは「大きな火砕流が発生、けが人が出ている模様」と伝えている。「大事件があれば、記者はいく晩徹夜してもがんばらなきゃだめだ」。先輩記者からよくそう聞かされていた。この日は朝から忙しく、何も食べていなかった。

車の振動に揺られて空腹感を覚えたぼくは、「どうせ島原に行ったら飯も食えないだろうから」と、国道沿いにあったうどん屋に入った。島原市まで、あと35km。午後5時すぎのことだった。

店のテレビが、島原のニュースを流していた。店主が「大変なことになったですねえ」と話しかけてきた。「取材でこれから行くんですよ」と答えると、「報道の方ですか、もっとひどいことになるんでしょうか」と聞き返された。200年前にもあった普賢岳の噴火の様子など、今までに聞きかじった知識を訳知り顔で説明した。

うどんをすすり上げながら、話に夢中になっていたとき、テレビが報じた。

「これまでに確認された行方不明者は17人」

箸の動きが止まった。

画面に映る島原は真っ暗だった。火砕流が巻き上げた大量の火山灰が、折からの雨に混じって泥雨となり、日光を遮っている。その中を、赤色灯をつけた消防車が何台もサイレンを鳴らして走っている。新しい情報がどんどん流れ、マイクを持った放送記者が緊迫する現地の状況を伝えている。

6・3大火砕流

西川清人さんの撮影

「のんびり飯なんて食ってる場合じゃないぞ」

慌てて車に飛び乗ったが、食事をしている間に国道は様相が一変していた。

すぐ先の交差点で通行が規制され、道路は大渋滞していた。じりじりしながらやっと交差点まで進むと、警官が「島原へは行けません」と前を遮る。気が急いた。「毎日新聞です。取材で行くんですよ」と突っ張り、強引に規制を越えたが、この後も何回となく警察に道を阻まれた。

空はどんどん暗くなっていく。ようやく毎日新聞の島原通信部に着いたのは、午後8時に近かったはずだ。いつもは1時間半で到着する道のりが、3時間近くかかったことになる。

長崎支局の出先機関である島原通信部は、市中心部の古い一軒家。通信部長の浜野真吾記者が家族5人で住んでいたが、土石流が起こり始めた5月中旬から、島原通信部の2階が臨時の前線本部になっていた。「長崎支局の神戸です、遅くなりました」と言いながらぼくは駆け込んだ。

ところが、「さあ、何をするのか」と意気込んでいたぼくに、西部本社報道部の堀信一郎記者が意外なことを言った。

「お前は今日、仕事しなくていい」

意味がわからないでいると、堀さんにメモを渡された。

「行方がわからない毎日の3人の名前だ。警察や消防をぐるぐる回って、けが人の中から探してくれ。ほかのことはしなくていい」

頭を打ちのめされたような気がした。行方不明者の中に同僚がいようとは、想像してもいなかったからだ。

しかし考えてみれば当然だ。避難勧告が出されていた上木場地区には、警戒中の消防団員を除いて住民はほとんどいない。一番上流にいたのは「定点」のマスコミだった。

ぼくは地図で警察署と消防署を探し、急行した。「6・3大火砕流」直後の混乱の中に放り出されたのだ。

続々と増えていく犠牲者

島原消防署は大勢の人間が慌ただしく出入りし、殺気立っていた。肩から無線とカメラを下げた記者たちが署員を質問攻めにするが、次々に入ってくる情報の整理や、現場への指示に追われる彼らには取材に応じているだけの余裕はなかった。ぼくもメモにある3人の安否を尋ねたが、「わかりません」と素っ気ない答えが返ってくるだけだった。

島原警察署も同様の修羅場だった。情報は何も得られない。しかたなく、また消防に戻る。車の停め場に困り、隣にある自動車工場の事務所に飛び込んだ。ご主人に「毎日新聞ですが、行方不明の同僚が3人もいて、消防署で探したいんです。車を置かせてください」と頼み込んだ。

警察と消防を何度か往復していると、島原警察署に中年の男女が入ってきたのに目が止まった。2人に駆け寄った熊本正三署長は男性の手を握り、深く頭を下げたまましばらく動かない。署長室に2人を招きいれた署長が、ドアを閉めながら真っ赤な目をぬぐったのが見えた。「何事だろうか」と思った。後で、その男女が犠牲になった若い警察官の両親だったことを知った。

そのうち、「どうも警察の方が情報が早くわかりそうだ」と感じ、独断で警察に留まることにした。ぼくは焦っていた。メモを握りしめながら、何度も「生きていてくれ」と祈った。

しかし、3人の名は出てこない。大混乱の中で、自分だけポツンと取り残されているような気になってきた。周囲の喧騒がまるでスクリーンに映る映画のように見え、現実感がなかった。頭の中が空白になり呆けている自分に気付き、「いけない、いけない」と我に返ってまた3人を探す。そんなことを繰り返した。

その夜は、前線本部に戻らずに、警察署の4階に臨時に置かれた報道控室で明かしたと思うが、よく覚えていない。徹夜したのか、仮眠したのかも覚えていない。「6・3」を経験した記者で、この日の記憶がはっきりしない人は多い。

その後の社内の調査で、島原通信部長の浜野真吾記者はなんと「その日は寝ていました」と答えている。大災害のさなかに、現地の担当記者が寝ているなんてありえない。浜野さんは、「記憶がないんだから、寝ていたとしか説明できなかったんだ」と、のちにぼくに話した。

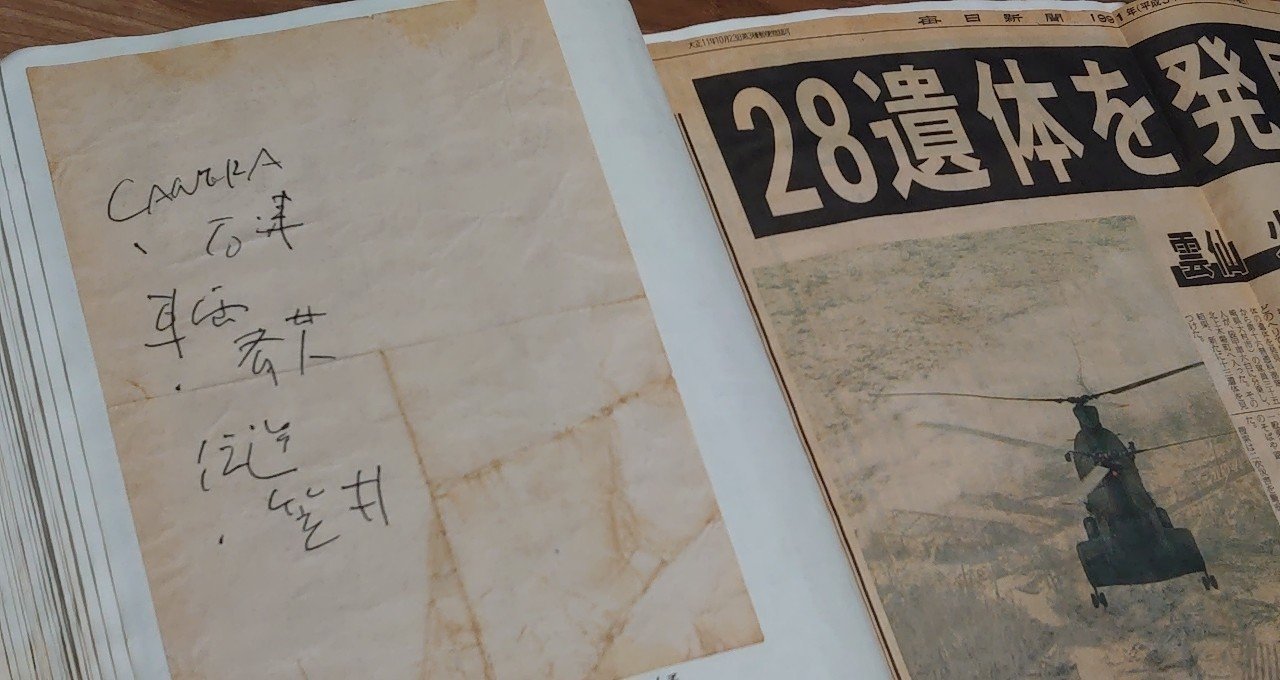

浜野さんが後日、ぼくにこんなメモを見せてくれた。

空を覆う黒雲、熱い火山灰を含みボタボタと落ちる泥雨、鼻をつく硫黄の不気味な臭い、途切れることなく鳴り響くサイレン。

温泉を抱える静かな城下町、長崎県島原市は一瞬にして地獄さながらの町に変貌した。町中に、パトカーと救急車がサイレンをうならせ、自衛隊の装甲車がキャタピラを鳴らして走り回った。市民は少しでも安全な場所を求めて逃げ回った。

「普賢岳が爆発したのか」。真っ黒の空を見上げ、取材本部の毎日新聞島原通信部の2階に詰めていた記者は一瞬総立ちになった。記者たちは九州大学島原地震火山観測所、警察、消防署、市役所、雲仙岳測候所に片っ端から電話を入れた。火砕流とわかったのはしばらくたってからだった。

行方のわからない仲間3人を求めて、前線本部のマイクが「応答せよ」と絶え間なく呼びかけたが、夜になってもなんの応答もなかった。絶望感が広がる中、記者たちは黙って原稿を書き続けた。

43人の犠牲者を出し、島原市北上木場町など普賢岳南麗が壊滅した「6・3大火砕流」。島原市と隣接の南高来郡深江町の住民は、この日をさかいに、長くてつらい避難生活に入っていった。

大火砕流の直後、高田勇長崎県知事はすばやく自衛隊の出動を要請していた。陸上自衛隊大村駐屯地から駆けつけた装甲車が、砲塔を付けたままキャタピラを鳴らして市内を突っ走った。

翌6月4日、自衛隊は被災地に突入して遺体を回収したが、上流に進むほど遺体の損傷は激しく、全身が高熱で炭化した遺体もあったという。生きて上木場地区を脱出した人も全身灰まみれで髪は燃え尽き、「水、水」とうめきながら病院にかつぎ込まれていた。

当時のスクラップを見ると、ひどい火傷を負って収容された警察官(当時26歳)が4日午後3時過ぎに亡くなっていることがわかる。日時は覚えていなかったが、ぼくはこのとき、病院でご両親の話を聞いている。

警官は危篤状態で、ぼくはデスクから「島原温泉病院に行け」という指示を受けた。もちろん、死亡したときに備えるためだ。病院の廊下には、すでに各社の記者が待機していた。

どのくらいの時間が経っただろうか。急にざわついた雰囲気になり、亡くなったことがわかった。しかし、さすがにすぐは取材を申し込めなかった。いくら仕事とはいえ、人の死を待ちかまえるなんて初めてのこと。汚らしいハイエナになったようで、嫌な気分だったからだ。

各社の記者も取材を躊躇していた。少し時間をおいてから、ぼくは遺族の世話をしていた警察の幹部らしい男性に声をかけ、ご両親に取材へのお願いを伝えてくれるよう頼んだ。「だめかもしれないな」と思ったが、ご両親は病室から出てきてくれ、2人は涙をぬぐいながらも廊下の椅子に座って、気丈に記者団の質問に答えてくれた。

警官には看護婦の婚約者がいた。彼女はご両親と徹夜で看病をしたが、かなわなかったという。冷たくなった婚約者が横たわる病室から彼女はとうとう出てこなかった。ある記者が、「その方のお名前を教えていただけますか」と聞いた。

しかし、ご両親はきっぱりと拒否された。記事に婚約者の名前は不可欠だと思ったが、ぼくもこれ以上は聞けなかった。

最初に身元が判明した人は

6月3日から数日間の記憶は途切れ途切れだが、4日深夜の出来事は鮮烈に覚えている。

島原警察署の報道控室に、広報担当者が書類を持って入ってきた。まもなく午前零時になろうとしていた。

「収容した遺体のうち、1人の身元がわかりました。11時25分、遺族が確認しました」

身元判明第1号だ。

十数人いた記者が一斉に広報官に駆け寄った。犠牲者の名前を聞いて、ぼくは「まさか」と耳を疑った。それは、数日前に上木場の「定点」で会ったばかりのフリーカメラマン、土谷忠臣さん(当時58歳)の名だったのだ。

あのとき、土谷さんは大きな声をかけて、ぼくの横にいた先輩カメラマンに近付いてきた。カメラマンは土谷さんと少し話しただけで、「神戸、ちょっと相手をしていろ」と言い残し、そそくさと立ち去った。数年前まで毎日新聞西部本社写真部の名物デスクだった土谷さんは、彼の元上司だった。

土谷さんは今でも、九州のカメラマンの間で語り継がれている。

たとえば1978年10月、大きな議論を巻き起こした日本初の原子力船「むつ」が、長崎県佐世保港に入港するとき、土谷さんは佐世保へ向かう「むつ」をあえて逆光で撮影した。海に浮かぶ艦体の黒いシルエットは、不気味さを強烈にアピールした。

当時の記者は「ニュース写真は順光が当然。既成概念を越えた斬新な写真だった」と振り返る。

土谷さんは撮影にフラッシュを使うことを好まず、「ノーフラ(ッシュ)の土谷」と呼ばれていた。「その場の光だけで撮りたい」というのが理由だった。

あるときは、まだ陽も射さぬ明け方、海岸端で行われた神事を、土谷さんは海岸のすぐ上を通る高速道路から撮影して、今まで誰も撮ったことがないアングルの写真をものにしたこともある。ある社のカメラマンは、「高速に停車してカメラを構えていて、警察官に怒られたよ」と、そのときのことを彼が自慢気に話したことを覚えているという。

土谷さんを知る人で、その仕事ぶりを評価しない人はいないが、厳しさや口やかましさについても、誰もが「ありゃすごかったな」と苦笑いする。その人に鍛えられた先輩カメラマンが、ぼくを置いて逃げ出してしまったのも道理だった。

「はじめまして、新入社員です」とあいさつすると、土谷さんはオーバーアクション気味の身振り手振りでしゃべり出した。

「ばかだなお前は、こんな安月給の会社に入って。俺なんか見ろ、辞めたばかりだ。今や週給12万だぜ」

彼は退職後、写真週刊誌「フォーカス」の契約カメラマンをしていた。デスクワークより、現場のほうが楽しいに決まっている。だが、土屋さんほどの年齢になって、また一線に戻るのは珍しい。職人肌の人だったから、カメラを持っていないと気が済まなかったのだろう。

ぼくも強烈な個性に辟易しながら、1時間ほど聞き役になった。

1年坊主に教えてやろうという気持ちだったのだろうが、「記者は腰が軽くなけりゃだめだ」などと、口うるさく説教された。最後に土谷さんは「ドイツで娘が結婚してな。日本での式があるから、もう家に帰るんだ」と話し、帰っていった。腕に、派手なローレックスが輝いていたのが印象的だった。

遺体とともに上木場から回収されたそのローレックスが、身元判明の決め手となった。時計は4時18分を指したまま止まっていた。

「結婚式で家に帰っていたんじゃないのか、どうして」と歯噛みしながら、警察署の階段を駆け下り、1階の公衆電話に飛び付いた。「1人身元が判明しました」と荒い息をこらえて報告すると、前線本部の記者から「名前は?」とゆっくりした声が返ってきた。いらいらして、ついがなり立てた。

「土谷さんですよ、うちの土谷忠臣さんですよ」

途端に電話の向こう側が騒然となった。「4人目だっ」という叫び声が受話器を通して聞こえた。もちろん、土谷さんはすでに毎日新聞のカメラマンではない。しかし、ずっと一緒に仕事をしてきた人だ。前線本部を衝撃が襲ったのは当然だった。

土谷さんは死ぬまで報道カメラマンだった。娘の結婚式を終え、島原に舞い戻ったその日が「6・3」だったのだ。

行方不明の仲間を探しながら

土谷さんを皮切りに、収容した遺体の身元が続々と判明し出した。そのたびに公衆電話で前線本部に連絡した。何人目かの時、電話を取った堀さんが言った。

「仕事しなくていいと言ったろ。うちの3人はどうなってるんだ」

「でも、ぼく以外は誰も警察にいないんですよ」

「6・3」当日、島原には毎日新聞の記者がたった5人しかいなかったことを、後で知って驚いた。

応援部隊はまだ到着しておらず、全員が大災害の取材に追われ、空いているのはろくに記事も書けない1年生記者しかいなかったのだ。安否を確認する役がぼくに回ってきたのは当然だった。

毎日新聞の行方不明者は、写真部の石津勉カメラマン(当時33歳)、原稿や写真の送信を担当する技師の笠井敏明さん(当時41歳)と斉藤欣行ドライバー(当時35歳)。斉藤さんが運転する無線付きの社有車(ラジオカー)に、石津さんと笠井さんが乗っていた。

大きめの火砕流が起きた午後4時ごろ、社有車は水無川の中流にいたという。

このとき、石津さんは近くにいた後輩の加古信志カメラマンに「ちょっと上がってくるわ」と言い残して、上流に向かった。ここで石津さんと加古さんの生死が分かれた。その直後、大火砕流が上木場地区を飲み込んだのだ。

「斉藤ラジオカー、斉藤ラジオカー、感度ありますか」と、前線本部は何度も無線で呼びかけたが、返答はなかったという。

のちにあるカメラマンは「石津は一番上流にある民家の住民と仲よくなっていたから、あの家はどうなったかと心配して上ったんだろう」と語った。加古さんは「僕は、助かってしまった。助かるなら全員が助からなければいけないのに。決して僕は忘れない」(毎日グラフ別冊「ドキュメント雲仙・普賢岳全記録』)と胸中を記している。

報道各社は行方不明者の確定を急いでいた。あるとき、ぼくは警察で他社の記者から3人の年齢を問われた。警察も確実な生年月日を把握していない時点だから、その場にいる毎日の記者に聞くのは当然だ。

しかし、なぜかそこでぼくは急にとても嫌な気分になった。はっきりとした理由を説明できないが、生理的に答えたくなかった。質問を聞きつけ、ほかの記者たちも集まってきた。ぐるりと囲まれ、「確か〇〇歳だったと思う」と適当に答えた。「思う」では、新聞には書けない。事実上の取材拒否だが、記者たちはそうと知ってか知らずか、すぐにぼくから離れていった。

今でも、そのときの不思議な自分の対応を思い出すことがある。「あれが取材される側の心情なのかな」と思う。今までもそうだったように、ぼくはこれからも犠牲者の年齢を聞くに違いない。新聞記者なのだから。

しかし、この感情を経験したため、その後の事件事故での遺族取材で、ぼくはいつも微かな「引っかかり」を感じるようになってしまっている。

毎日新聞の3人は数日後、収容された遺体の中から確認された。歯形や遺品、わずかに燃え残った着衣などが決め手となった。

斉藤さんは、毎日の3人の犠牲者の最後に身元が判明した。そのとき、ある先輩が、斉藤さんの父親から話を聞いている。

「息子の仕事は、人を送り届けることでした。ほかの2人の身元がわかってから、息子は帰ってきました。仕事は果たしたと思います」

先輩記者は何も言えなかったという。

手当ての甲斐なく亡くなった人を含め、犠牲者は43人に達した。このうち、地元住民3人の遺体はとうとう見つからなかった。報道各社がチャーターしていたタクシーの運転手を含め、取材陣が20人にも達していたことが、この惨事の特徴だ。消防団員12人、警察官2人、外国人火山学者3人のほか、一般住民の犠牲は6人と少なかった。

このことが、のちに“加熱報道”批判を巻き起こすことになる。

あの大火砕流の直後、燃え上がる被災地に750CCのオートバイで突入した毎日新聞のカメラマンがいる。「大火砕流発生」を伝える朝刊社会面トップは、このカメラマンの現地ルポだった。まだ熱い火山灰を踏み、燃える民家やなぎ倒された木々の横を通りながら、パトカー内で警察官が息絶えていた場所までたどり着いている。

実はこの突入の目的は、取材ではなかった。自分の身の危険をかえりみずに、彼は3人を探しに行ったのだ。

前線本部にいた記者の話では、カメラマンは帰るなり、「石津たちはだめだ」と涙を流して叫んだという。

ルポは、別の記者がカメラマンから現地の状況を聞き出して書いたものだった。3人が絶望だったことを、ぼくはルポを読んで初めて理解した。

毎日、取材していたのはここからまだ700メートルは先だ。無念の思いを胸に道を下った。

(1991年6月4日、毎日新聞)

最後の言葉に、彼の悔しさがにじみ出ていた。

つまり、前線本部にいた記者たちは、石津さんたち3人の生存が絶望的であることを知っていたのだ。

「生きていてくれ」と胸の中で叫びながら捜索を続けていたぼくは、「わかっていたのなら、なぜ現実を教えてくれなかったのか」と少し恨めしく思った。しかし、今では当夜の状況が理解できる。

ついさっきまで、一緒に仕事をしていた仲間が犠牲になるという、経験したことがない異常事態。泥雨が降り注ぎ、市民は逃げまどっている。その場に残り、大惨事の一報を送る作業を続けざるを得なかった前線本部のデスクや記者たちの心中は、その場にいた者しかわからないものだっただろう。

ぼくははっきり覚えている。

あの夜、堀さんはたしかに「けが人の中から探せ」と言った。「遺体の中から」ではなかった。みんなもぼくと同じく、「生きててくれ」と一縷の願いを込めて祈っていたのだ。

長崎市に戻って数日後、クシャクシャの紙をジーンズのポケットに見つけた。3人の名がなぐり書きされたメモだった。

きれいに伸ばし、自分のスクラップに貼りつけた。

シワの跡が残る黄ばんだメモを見るたび、あの日の強烈な体験がよみがえる。

すべては、あの「6・3」から始まった。

(第1章 了)

雲仙記者青春記 第2章「新人記者が出合った雲仙・普賢岳」に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?