『雲仙記者青春記』第3章 警戒区域が設定され、1万人の被災者の長い生活が始まっていった

『雲仙記者日記 島原前線本部で普賢岳と暮らした1500日』

(1995年11月ジャストシステム刊、2020年12月17日第3章公開)

自然災害 と ”法律災害”

「6・3大火砕流」から3日後。島原市の鐘ヶ江管一(かねがえ・かんいち)市長は、市内のホテルの一室で、高田勇長崎県知事の必死の説得を受けていた。「普賢岳が沈静化するまでヒゲはそらない」と公言し、普賢岳災害を象徴する存在となったヒゲ市長である。

「なんとしても警戒区域を設定してくれ。これ以上犠牲者は出せない」との知事の懇願を、市長は、「だめです。住民の生活をどうするんですか。警戒区域にして住民に『出ていけ』では、島原はゴーストタウンになります」と頑強に拒んだ。

避難の勧告と警戒区域の設定は、ともに災害対策基本法の規定だが、警戒区域には住民の立ち入りを禁止できる強制力と罰則があり、その設定権は市町村長に与えられている。

しかし、知事の説得を受けても、鐘ヶ江市長は「一方的に立ち入りを禁止したら、経済的に行き詰まって自殺する人も出る。なんらかの補償がなければ応じられない」と、首を縦に振らなかった。それでも執勘に迫る知事に、市長は部屋の床に寝そべり、大の字になった。話し合いを拒否する意思表示だ。

「どうしてもできない。やれと言うなら私はこの部屋の窓から飛び下りる。もう楽になりたい」

説得は3時間にわたったという。

そして、「住民の損失は国と県が強力に支援する」という県知事の言質を取った鐘ヶ江市長は、とうとう6月7日正午から北上木場町、南上木場町など市内5町に警戒区域を設定することを決断した。

しかし、深江町の横田幸信町長は、水無川をはさんで対岸の深江町大野木場(おおのこば)地区を警戒区域に設定するのを拒んでいた。

6月8日午後7時51分、一段と大きな火砕流が発生した。

爆発音とともに、溶岩ドームだけではなく周辺の山肌も一部が崩壊して発生した「6・8火砕流」は、到達距離では「6・3」を大きく上回り、先端は約5・5km東の国道57号まであとわずかのところまで到達、民家など207棟が炎上した。

ここに至って横田町長もとうとう設定を決断、島原市もさらに区域を拡大、島原市と深江町間は通行できなくなった。水無川の河口から半径2・5kmの有明海海上も警戒区域になった。警戒区域と避難勧告地域の住民は9日までに、島原市と深江町で1万人を突破した。

「6・8火砕流」は、島原市が警戒区域を設定した翌日に起きた。鐘ヶ江さんは「もし立ち入り規制をしていなかったら、たくさんの死傷者が出てもおかしくなかったと思う」と振り返る。人命第一の立場では、警戒区域の設定はやむを得ない決断だった。

しかし、鐘ヶ江さんの予想通り、警戒区域の設定はさまざまな問題を引き起こした。警戒区域設定はこれまでも、噴火した火山の火口周辺への立ち入りを規制する場合など、全国に例がある。だが、住宅密集地に設定されたのは初めてのケースだったのである。

警戒区域の最大時には、避難を「強制」された住民は1万1000人以上に及んだ。法律で自宅に戻ることを長期間禁じられたということが普賢岳災害の最大の特徴である。火砕流や土石流で被災していないにもかかわらず、大きな打撃を被った人が多い。

警戒区域の中にあるスーパーでは、食品が腐った。のちに警戒区域が解除されて、使用不能になった冷蔵庫や陳列棚だけが残った。エサがないので家畜は餓死した。

警戒区域の設定権は市町村長にあるが、「この線より向こうは火砕流が来る」と断言することは誰にもできるはずがない。行政は人命第一で考えれば区域を広くしたいが、広すぎれば経済的な被害を受ける人が増える。

「自然災害での被害を補償しない」というのが国の一貫した姿勢だ。

しかし、火砕流や土石流で被災しなかった人が、法律に基づいて行政が決めた「警戒区域の設定」によって被害を受けた場合は一体どうなるのか。「警戒区域設定による損失を行政は補償せよ」という被災者の要求が出てくるのは当然だった。どこまでを警戒区域にするか、鐘ヶ江市長と横田町長は悩んだ。

しかし、ラインを引かなければ人命は守れない。島原市は当初、町ごとに区域を設定した。水無川流域に設定された警戒区域で、もっとも北になる島原市秩父が浦町にある九十九(つくも)ホテルは、当然営業を停止した。だが、すぐ隣にある新湊1丁目の島原観光ホテル小湧園(こわきえん)は、逆に自宅を追われた被災者を収容した。仮設住宅ができるまでの数カ月間、避難所と指定され、必要経費は行政が払っている。

住民が「自分で責任を持つから、俺は入域して自宅から大切なものを持ち出したい」と言っても、行政や警察は「人命第一」の立場からこれを認めなかった。警備陣に見つからないように、車のヘッドライトを消して裏道を抜けたり、船で海から自宅にこっそり戻ったりした住民はたくさんいる。

「何も補償がないんだから、自分で財産を守るしかない。警戒区域の設定は、むしろ人命を危険にさらしたんだ」と断言する人もいた。

火砕流や土石流で自宅を失った人を、島原では「直接被災者」と呼ぶ。一方、警戒区域に含まれただけで経済的に大打撃を受けた人は「間接被災者」と呼ばれた。

さらに、火山活動が収まりを見せず、地域全体の経済も激しく落ち込んで、商店街の中には収入がほとんどない店も出てきた。被害はどんどん拡大していった。

中でも、間接被害者の怒りは激しかった。4万8000羽ものニワトリを死なせた島原市仁田町の三浦三十日(みとか)さんは憤りを隠さない。

「火砕流でやられたならまだ諦めもつく。しかし、私たちは法律で首を締められたんだ。私たちは“法災”の被災者なんだ。災害が終わったら、『鶏魂碑』を建てるつもりだ。法律に殺された、とはっきり書いてやる」

警戒区域の問題だけとっても、一過性の災害しか想定していない日本の災害対策は法的に穴だらけだ。異例の長期災害となった普賢岳災害は、時間の経過とともに、さらに多くの法的欠陥を浮き彫りにしていくことになる。

報道の指揮官

浜野さん一家が平穏に暮らしていた毎日新聞の島原通信部の日常は、5月20日に前線本部が置かれて一変した。

島原警察署で火砕流発生を警戒している記者は、朝刊の締め切りが終わった午前2時過ぎに前線本部に戻ってくる。取材陣は翌日の夕刊取材の打ち合わせをしてからビジネスホテルなどに分散して休んだ。早朝には、自衛隊のヘリコプターに火山研究者が乗って上空から観測をするため、前線本部も動き出す。起床は6時半だ。

浜野さんの妻、ノブさんは連日炊き出し作業に追われた。深夜に戻る記者のためにおにぎりを用意し、早朝は味噌汁を作る。取材記者よりも肉体的にきつかったはずだ。最初の大混乱が去ってから、ノブさんは「あのころは睡眠時間が2時間くらいだったかしらね。でも若い人たちがいっぱい来て楽しかったですよ」とぼくに言ってくれた。

長男で中学2年生だった五大(かずひろ)君は「お父さんの作る新聞を誰かが届けないと」と、配達員が避難していなくなってしまった毎日新聞の島原販売店で、臨時にアルバイトを始めた。長女の奈穂さんは高校1年生。汗まみれ、灰まみれのむくつけき男どもが自宅の中を闇歩していたのだから、どれほど気を使っただろうか。

こうした一家だったからこそ、あの修羅場を乗り越えられたのだと思う。

今でも「浜野さんの奥さんがあのとき作ってくれたカレーの味が忘れられない」と話す記者やカメラマンは多い。

前線デスクや長崎支局長らは「これでは浜野一家があまりに大変だ」と別の場所を探し始めたが、都合がよさそうな借家は、すでに避難施設として借り上げられていた。

浜野さんはそれまでの取材で培ったつてで、島原市郊外の杉山町にある熊野研修所を見つけ、移転は6月13日に決まった。

「6・3」、「6・8」の2つの大火砕流で、溶岩ドームはほとんど崩落してしまったが、溶岩の湧き出しはなおも続き、すぐに新しいドームが生まれた。

6月11日には火口付近で爆発的な噴火が起こり、西風に乗った噴石が市北部で民家51棟の屋根瓦や太陽熱温水器、車のフロントガラスなどを割った。噴石自体の被害は小さかったものの、場所によっては直径約10cmもの石が落ちてきたため、市内の緊張は一気に高まった。

翌12日、雲仙岳測候所から流れた非公式の情報が引き金になって、報道陣にパニックが起こった。20人もの大量犠牲を出していた報道各社は、噴石翌日の「島原半島全域で厳重注意を」というこの情報に過敏に反応した。

ある先輩記者は「市役所の記者クラブにいた他社の記者のポケベルが続々鳴り始め、それぞれ連絡を取り出したら、1人、また1人といなくなっていった。何か起こっているのだろうか、とものすごく不安になった」と振り返る。

当時、毎日新聞西部本社の報道部長だった三原浩良さんは12日午後3時、前線本部から報道部あてに次のようなファクスを送っている。

報道部殿

関係セクションに伝達されたし 三原

12日13時05分、雲仙岳測候所は「火山活動情報」10号で「傾斜計に大きな変化」「厳重警戒を要する」と警告、関係機関もそれに沿った対応をしています。

わが社は直ちに全特派員の所在を確認してその情報を伝達し、「外出時ヘルメットを着用、すべての行動は指示を仰ぐべし」と指示。厳重体制下で緊張しながら配置についています。

◇13日の前線本部移転は状況をみて行う。移転支援要員(午前9時小倉発予定)の派遣は延期か中止。

前線本部を島原半島の外まで撤退させた社もあったが、毎日新聞は三原さんの冷静な判断で動かなかった。「読者に情報を伝えないで、いち早く情報を得られる自分たちだけ先に逃げることはできない。動かすとしたら、浜野さんの家族だ」と考えたのだそうだ。しかし浜野さん一家もそのまま残った。

この見識は立派だったと思う。

しかし、もし本格的な火砕流で半島全域が被災していたら、再び犠牲者を出した会社の責任は厳しく追及されたろう。

ぼくには、どちらが正しかったのか一概に判断できない。ただ、個人的には「住民とともに残ってくれてよかった」と今でも思う。その後の取材で、「あんたらマスコミは俺たちを置いて逃げたろ」と住民の強烈な批判をしばしば耳にしたからだ。とはいえ、「いえ、うちは残ったんですよ」と弁明しながら、自分だけ“いい子”のふりをしているような後味の悪い思いはいつも残った。

前線本部の引っ越しは予定通り行われた。しかし、通信部の屋根に取り付けた衛星パラボラアンテナが外されたとき、ノブさんは近所の主婦から「島原はもう危ないから撤退するんでしょ? 知っていることがあったら教えて」と問いただされたそうだ。

「マスコミ逃亡事件」後、報道陣の動きは市民から注視されていた。ノブさんは慌てて、手狭な前線本部を熊野に移すためにアンテナを外したこと、自分たち家族は変わらずこの家で暮らすことを説明したという。

合宿所のような「前線本部」

新しい前線本部となった研修所は、もとは小学校の校舎だったのを、熊野神社が払い下げを受けて境内に移築した建物だった。

学生の合宿などの宿泊施設として使われていたが、この災害下では使う人もいない。朝夕の食事の提供を受けられるし、50畳もある大広間や女性記者用に使える小部屋、火山灰を洗い落とす大風呂もある。応援部隊の大所帯を迎え入れられる最適の場所だった。

前線本部は元講堂の大広間に置かれた。そこに24時間、西部本社報道部から来た前線デスクが陣取り、現地の取材指揮を執りながら、各記者から上げられる情報を整理、原稿を手直しして報道部に送る。

応援に来ているのはほとんどが中堅の記者で、もっとも多かったのは6月中旬。東京、大阪、中部の各本社からの応援も含め、約50人が雑魚寝した。1回の出張は1週間のローテーション。ぼくは92年3月までに、計36日間を島原で過ごした。

通常では戦力にもならない1年生が前線に送り込まれることはないが、ぼくは現地長崎支局の事件事故担当なので特別だった。火山が沈静化したら、前線本部は撤退する。のちの警戒はぼくがするからだ。たった1人の1年生なので、先輩たちからかわいがってもらった。

前線ではデスクのサポートをする内勤記者を、「番頭」と呼んでいた。たいがいはその場にいる中で、入社年次が一番古い記者がなった。番頭さんは各所に張り付いている記者からの連絡を受けたり、逆に指令を流したりといった内勤業務のほかに、弁当はいくついるのか、研修所に朝夕食の数はいくつ注文すればいいのか、などの庶務的な仕事も担当していた。番頭とは言いえて妙だった。

三原部長の「食事はケチるな」という指示で、昼には幕の内弁当をラジオカーが各記者に運んだ。しかし、同じ料理に飽きてしまい、食事が進まない記者も多かった。戸澤正志前線デスクと浜野さんは「若い記者にはフライドチキンなどのほうがいいのかも」と思案し、コーラと一緒に配ると大好評だったりした。

ぼくが熊野の前線本部に初めて入ったのは6月の24日。長崎市のアパートを出るとき、「もしやこれで最後になるかも」と遺書を書いた。

のちに戸澤デスクから、島原取材前に家族と一緒に写真を撮ったり、「上司に怒られてもいいから危険な場所には行かないで」と妻に泣かれたりした人もいたと聞き、「みな同じように怖かったんだ」と改めて感じた。

しかし、大部屋に雑魚寝する熊野前線本部での生活はまるで学生時代の合宿のようで、実際に取材に行くと気分は高揚した。「今となれば楽しかったな」と振り返る人もいる。

ただ一つ、裏手にある養豚場の臭いが強烈で、夏場は風呂上がりの体に臭いが染み付く、という短所はあったが。

社会面で訂正を出す

深江町でも町民の半数以上、約5000人が学校などに避難していた。

役場や銀行支店などがある町の中心部も危険な地域と見られていたが、横田町長は町民に与える不安感に配慮して、警戒区域や避難勧告地域にはせず、「自主避難地域」として住民は避難させたものの、役場の業務はそのまま遂行した。しかし、自主避難地域に法的な根拠は何もない。

島原警察署長は「万が一のことを考え、強制力を持つ警戒区域にすべきだ」と考えていた。

6月25日、署長は深江町長の説得に向かった。署にいたぼくは、その記事を「勧進帳」というやり方で送稿した。勧進帳とは、弁慶の故事にちなみ、頭の中で原稿を組み立てて電話越しに伝えることをいう。

島原市と深江町との間は、海岸まで警戒区域で、通行はできない。署長は普賢岳の裏側を回って深江町に着いた。深江町に駐在している記者が、署長と町長のやりとりを取材した。

この日の深夜。

前線本部に戻ると、記者たちは缶ビールを傾けて一休みしていた。「ただ今戻りました」と言いながら大広間に入っていくと、番頭さんが「お疲れさん」と声をかけてきた。

「ところで、警察署長の名前はなんだっけ」

「えーっと、熊谷正三です」と答えると、「お前かあ」と声が上がり、広間にいた約20人ほどの人たちが腹を抱えて大笑いし出した。

なんのことやらわからず聞くと、朝刊早版の交換で、朝日と読売は署長の名前を「熊本」にしていたのに、毎日だけ「熊谷」になっていたという。

早版とは、長崎県や鹿児島県など印刷所から遠く、輸送に時間がかかるため締め切りが早い地区の新聞のことだ。

福岡県など遅版地区は、夕刊と朝刊が分かれているが、早版地区には夕刊はない。全国紙3紙は午後11時過ぎに早版を、午前3時ごろに遅版を交換し合う慣例がある。その時点で他社の特ダネに気付いても、締め切りには間に合わないから構わないのだ。しかし、大きな特ダネがある場合は、新聞社は交換を停止する。すると他社は、全国で「お前の場所で抜かれてはいないか」と大騒ぎになる。

前線本部は本社からファクスされた早版交換紙を見比べていて、署長の名前が毎日だけ違うのに気付いた。署に確認すると毎日の間違い。遅版からは「熊本」に直したという。

前線本部は誰が間違えたのかを調べていた。記事を書いたのは深江町担当の記者。ぼくが「勧進帳」で送った原稿はボツっていたが、署長の名前だけはぼくが送った分が生き残ってしまったらしい。

そうなると、間違えたのはぼくか、電話でぼくの原稿を受けた番頭さんになる。ぼくは帰ってくるなり、「自分が間違えました」と告白してしまったのだ。番頭さんは胸をなで下ろしていた。戸澤正志デスクがぼくを慰めてくれた。

「そんなに気にするな。これから間違えなきゃいいんだ。しかし、見事に予想通りだったな。神戸は群馬県の出身だから、熊本って言うところを、隣の埼玉県にある熊谷と間違えたんだろう、って話し合っていたんだ」

まったくその通りだった。ぼくは電話越しに署長の名前を説明するとき、「熊本の熊に、谷川の谷」と余分なことまで吹き込んでいた。せっかく応援に来ていながら間違えた悔しさに加え、「まだ1年生だから」と大目に見てくれた先輩たちの優しさが、ぼくをすっかり落ち込ませた。

翌朝、警察署の災害対策本部のドアを開け、署長を探した。一番奥の席にいた署長と目が合った。

「署長、すみません。ぼくが名前を間違えました」

すでに朝刊を読んでいた熊本さんは、拳を振り上げて「コラッ」と怒った顔をした後、「ワハハ」と笑った。

翌日の朝刊は、早版だけ訂正が載った。

住宅地を突っ切った「6・30土石流」

それからも、災害はとめどなく拡大していった。

6月30日、島原半島地方は局地的な豪雨に襲われた。「6・8火砕流」の先端が水無川の川床を埋めていたため、大雨で起きた土石流は川からそれた。直径数mもある巨石が混じった土石流は、下流の住宅地を一直線に突っ切り、民家151棟がなぎ倒された。

土石流の規模がこれほど大きくなったのは、「6・3」と「6・8」の火砕流で、大量の溶岩塊が上木場地区に堆積していたからである。

深江町消防団の石川嘉則団長は、警戒区域内で巡回中にこの土石流に遭遇した。災害対策基本法によると、警戒区域は「災害応急対策に従事する者」を除き立ち入りが禁じられているが、異例の長期災害となった普賢岳では、条文に従っているだけでは何もできないため、深江町では消防団などが警戒のため入域することに問題はないと解釈して運用していた。

団長らが水無川中流部を車で移動していると、上流から「ゴー」と地響きがとどろき、すさまじい音になって近付いてきたという。土石流だとわかり、急いで水無川にかかる橋を深江町方向に渡ろうとしたが、すでに水無川には白い蒸気が駆け下っていた。火砕流堆積物はまだ高温なので、溶岩塊が混じると土石流はもうもうと水蒸気を巻き上げるのだ。欄干に岩が当たって跳ねる。

石川団長は一気に橋を渡り切って逃げたが、被災状況が気になり、もっとも下流を通る国道251号からもう一度水無川に向かった。また地響きがしたらすぐに発進できるように、車はエンジンをかけたまま深江側に向けておいたという。

火砕流も怖いが、土石流も悲惨な災害だ。

山腹には大量の火山灰が積もっているため、雨は地面に染み込まない。細かい粒子(火山灰や溶岩塊)を含んだ水は、台所の強力洗浄剤のようなもの。地面を削り取り、巨大な溶岩塊をどんどん掘り起こして流れに巻き込んでいく。巨岩がゴロゴロと転がってくる中に巻き込まれたら、命はない。

島原通信部の浜野さんが5月15日、土石流が起こった現場に初めて行ったときのことをよく話してくれた。まだ溶岩ドームは出現しておらず、避難勧告が出された上木場地区の住民約470人が公民館に身を寄せていた。

土石流発生の連絡を受けたのは午前2時過ぎ。自動車で上木場に向かった。水無川の最上流は民家も少なく真っ暗で、車のライトだけが頼りだ。ドーン、ドーンという地響きがする方向に行くと、小さな橋に濁流が激突し、大きな岩が橋にぶつかって宙に跳ね上がっていた。慌ててカメラを向けたが2コマ撮っただけで逃げ帰ったという。

このことを思い出すとき、浜野さんは必ずこう付け加える。

「フィルムを現像すると、自分の足元の地面しか写っていないんだ。恐怖のあまり、手が縮こまっていたらしい。雨が降っているときだけは現場に行っちゃいかん。俺は本当に怖かった」

「9・15火砕流」小学校炎上

8月中旬には、3番目の溶岩ドームが北東斜面に成長、火砕流の方向も変わった。流下方向には垂木(たるき)台地が東西に走り、普賢岳と眉山をつないでいる。火砕流は台地を乗り越えられず、向きを南東に変えて、上木場に通じるコースをたどった。谷は堆積物でどんどん埋まっていき、熱風は垂木台地の樹木を焦がし始めていた。

もし、火砕流が垂木台地を越えれば、島原市北部の千本木地区を直撃する。

普賢岳(右上)から落ちてきた火砕流

中央の黒い尾根を超えられず

夜空を焦がしていた

(肉眼ではここまで赤くは見えない)

上木場地区の惨事の再現が予想されたため、千本木は8月末に避難が勧告され、9月には警戒区域になった。水無川流域だけでなく、立ち入り規制が中尾川上流の千本木地区にまで広がったことで、避難者は1万1000人を超えた。

このときが、避難住民がもっとも多くなったときである。

9月15日午後6時57分。

巨大化していた第3ドームは大きく崩落、垂木台地に激突した。このとき、レンズを垂木台地に向けていたアマチュアカメラマンはこう話す。

「大きいぞと思ったら、真っ赤な崩落が自分のほうに真っ直ぐやってきた。三脚も置いて逃げたんだ。『失敗した、やっぱり撮りに来るんじゃなかった』と後悔したよ」

この火砕流も垂木台地を乗り越えられず、ぐるりと南東に曲がったため、カメラマンは助かった。

だが、この火砕流は「6・8」を上回る規模だった。上木場に入っても勢いは止まらない。熱風は水無川の河岸段丘を乗り越えて、深江町の大野木場地区に突入した。これほどダイナミックに火砕流が方向を変えるとはまったく予想されていなかった。

大野木場地区は警戒区域だったので、人命は失われずにすんだが、民家など208棟を焼き、それまでで最大の物的被害となった(「9・15火砕流」)。

この報に接した大野木場地区の住民の一部は家財を守ろうと警戒区域内に飛び込んだ。横田要さんもその1人だ。隣の家は炎上中だったが、横田さんの自宅はまだ燃えていなかった。延焼を防ぎたいが、水道は出ない。

戻って消防団の1人に「消しに行ってもらえんじゃろか」と頼んだが、立ち入り禁止の警戒区域内では消火活動をするわけにはいかない。団員は黙って下を向いてしまった。

結局、横田さんの自宅は焼け落ちてしまったが、横田さんは、今でも「すまんことを言うた」と思っている。しかし、「普通の火災だったら消火できていた。警戒区域だから消火作業に行けなかったのだ」という思いも心にくすぶっているという。

この火砕流で、町立大野木場小学校も被災した。

農村地区の小学校は、都会とは違う存在価値を持っている。地域住民はほとんどがその卒業生なのだ。小学校の運動会は地区のもっとも大きな行事である。

鉄筋コンクリートの骨格だけを残して焼け落ちた小学校の写真を見た住民は大きなショックを受けた。母校の無残な姿に、こうつぶやく人もいた。

「自分の家が燃えたよりか悲しかばい」

1万人のドラマ

普通の災害報道なら、発生直後に大量の取材陣を現地に入れ、後は潮が引くように態勢が小さくなっていくものだが、普賢岳の火山活動は収まる様子もなく、災害は長丁場になることが確実だった。

だが、次第に取材ポイントもはっきりしてきて、発生直後のような大人数はいらなくなった。

92年3月、熊野研修所に置いた毎日新聞の前線本部は、もう少し手ごろな市中心部の借家に引っ越した。このころから、交代で任にあたっていた前線デスクは報道部の戸澤正志デスクと加藤信夫デスクに固定化され、2人は2週間ごとに交代で島原に詰めることになった。

長期災害の報道は難しい。報道各社は毎日「何かニュースを」と努力していた。

たとえば、明日が梅雨明けだとする。まず「これで土石流の心配はひとまず去った。住民はすこしホッとするはずだ」と考える。ならば明るい表情の写真を狙いたい。これからは夏。今までは雨に悩まされたが、水で遊ぶ時期でもある。幼稚園では小さなプールで園児も遊び出すのでは。こう考えて、園児が水遊びする写真を1面カラーに持ってくる。毎日こうした知恵を絞るのは大変な作業だ。

しかし、日々のニュース報道だけでなく、腰の据わった報道も必要ではないか。こうした問題意識から、「6・3大火砕流」から約1カ月後の7月6日、「避難 今、1万人が」と題した長期連載が毎日新聞で始まった。

被災者を1人ずつクローズアップして、その人の故郷への思いや災害体験、怒りなどをつづる500字ちょっとの小さな囲み記事で、加藤さんが書いた企画コンテには「ともすれば一万人の避難者のことを忘れてしまいがちな新聞人としての自戒を込めて」とあった。

加藤さんと戸澤さんはよくこう言って記者の尻を叩いた。

「『1万人』のストックがもう少ないぞ。被災者は1万人もいるんだ。1人1人がドラマを持ってる。1万回は続けられるはずだ」

1991年10月

東斜面に延びてきた溶岩ドーム

街をうろうろと歩き、仮設住宅をのぞき、被災者と話し込む。「これはいけるな」と思っても、すでに別の記者が取り上げた人だったこともあった。「字になる人」を下がるのはなかなか難しかった。

翌91年1月までに、ぼくが書いた「1万人」は6本。被災者の1人1人は今でも忘れられない。

「お父さんの位牌ば、抱えて逃げたとですよ」と島原弁でしゃべる70歳のおばあさんは、島原市南安徳町でブドウを作っていた。

「春、1房ずつ袋掛けばしたときにゃ、『今年は出来ンよか』と喜んだばってん、今は全部干からびてしもうとるはず。考えてン涙の出る」

方言には苦労した。

普賢岳災害の被災者は島原市でも農村地区の人たちが中心で、取材相手は訛りの強い高齢者が多い。ペラペラッとまくしたてれられるとぼくにはほとんどわからない。

中年以下の世代になると言葉はグッとわかりやすくなるのだが、テレビで放映された被災者のインタビューにテロップが付いたことは、いたく島原人のプライドを傷つけたようだ。今でも、「あのときはショックやったな」と笑い話になっている。

取材では、相手の返答に必ず「こういうことですね?」と聞き返し、「うんうん」と確認してもらう作業を心がけた。ところが、戻ってきて記事を書こうとすると、どうも標準語でしか書けない。しかし方言が入らなければ、薄っぺらで平板になってしまう。

「よか(いい)」や「太か(大きい)」くらいは覚えたが、格助詞の「が」を「の」に、目的の「を」を「ば」に書き換えたりすると、本当に正しいのか自信が持てなかった。照れがあるのか、「ばってん(しかし)」は使いにくかった。

前線本部の前にある魚屋さんにメモを持っていき、「これを島原弁で言ったら、どうなりますか」と聞いて書いたこともあった。出稿すると、加藤デスクが大笑いした。

「ここまで本格的に方言にしなくてもいいよ。これじゃ何がなんだか全然わからない。雰囲気が出ればいいんだ。もうちょっと標準語に近付けて」

ブドウのおばあちゃん、田島ツチヱさんは、亡くなったご主人の三回忌を避難先の親戚の家で営んだ。「自分の家でしてあげられんでごめんね」と心で詫びたそうだ。

息子夫婦と孫と4人で6畳2間の仮設住宅に暮らす。受験生の孫が「電気つけとると寝られんじゃろ」と気づかう。おばあちゃんは「気いつかわんでよかけん、がんばれ」と励ましているという。

来年には災害が終わって、ブドウを作れるといいね。そんな話をした。この記事の最後は、おばあちゃんの方言で締めくくった。

「木は枯れとらん。まだがんばらにゃ。正月は我が家で迎えたかねえ」

翌年1月末まで、187回続いた「1万人」は、毎日新聞の普賢岳災害報道の象徴となった。島原、深江に生きる1人1人の心情を伝えようと、みな努力した。

長崎県敬言記者クラブで一緒だった他社の新人記者が「必ず載せるのは大変だと思うよ。ほかの支局にしてみれば、自分たちの記事がそれだけ小さくなるんだから文句も出るだろうに。毎日新聞の良心を感じるよ」と、ぼくに言ってくれた。

記者の心意気が通じていることにうれしくなった。

長崎支局の1年

新人記者は、たいていが地方支局に配属され、まず警察を担当する。

「サツ回りは記者のイロハ」という。事件や事故が起こったときにすぐさま反応するカンを養うことや、必要なときに正確な情報を聞き出せる人間関係を作ることが求められる。

サツ回りは出勤前、帰宅後の警察官を自宅前で待つ。がんばっている記者をむげに扱わない優しい警官もいるし、ときには、なんらかの目的を持って情報をリークする人もいる。毎日、「夜討ち朝駆け」を繰り返し、いざというときに力になってくれる人脈を培っていく。

普賢岳災害の余波で、ぼくはこうしたサツ回りの生活はほとんど経験しなかった。警察担当としての仕事は最低限に抑えられていた。

島原応援から帰ったぼくは毎朝、一番規模が大きい長崎警察署に行って当直から前夜の状況を聞き、それから県警本部の捜査1課、2課、防犯課、交通指導課などを巡回した。

さらに、支局管轄のすべての警察署、海上保安部、空港など25カ所に電話をかけて、夜中に何かあったかどうかを確認、記事にすべきことがあれば、午前9時15分までに支局に連絡することがルーティンワークだった。

大野木場小を焼いた「9・15火砕流」の直後、91年9月27日。台風19号が近付いてきた。

最大風速50mもの強大な力を持つわりに、速度が異常に速い。長崎県に上陸した翌日には、青森県まで達し、日本全国に被害をもたらして「暴走台風」と言われた台風だ。

県警本部の記者室には、広報課から被害状況が続々と届く。吹き飛んだ瓦が当たって死亡者も出ていた。

一息つこうとトイレに立つと、顔なじみの警察官がいた。出動服を着ている。警官は「橋の上で車が風で横転してな。救助に行くんだよ」と言った。

横転の情報はクラブに届いていた。すでに県内でこの台風による死者も出ているので、気に留めていなかったが、橋の上の車が無人であるはずがない。人命救助が必要なことは少し考えればわかりそうなものだったが、うかつにもそれまで気付かなかった。

場所を聞き、ぼくも車で出発した。浦上川にかかる稲佐大橋の下まで来ると、すでに数十人の警官が橋の途中に至る歩行者用の階段を上がり始めていた。いつもはぼくはジーパン姿なのだが、その日はたまたまワイシャツにネクタイを締めていた。ぼくだけが日常の姿で、階段を登るものものしい服装の警官を追い抜いて、橋の上に出た。

橋はアーチ状で、もっとも高くなっている中央部に引っ繰り返った車があった。欄干に長く張られたロープにすがりながら、姿勢を低くした警察官が這うような姿勢でジリジリと前に進んでいた。先頭は反対車線の車に、道路を横断してたどり着いていた。

間に合わないかもしれない。ぼくはロープから手を離し、警官の横を小走りに前進した。「危ないぞ」と背中から声がかかる。ぼくもそう思った。突風が来ると慌ててロープにしがみつき、弱まれば走った。

すごい強風だった。

瓦がビューッと頭上を飛んでいく。道路の向こう側に横転した軽乗用車がある。こちら側の欄干からロープが伸ばされ、上を向いた運転手席のドアから、2人の乗員を警察官が引っ張り出そうとしていた。

ぼくはカメラを構えたが、ロープや欄干から手を離しては立てない。片足を欄干に引っかけて固定し、右足だけで立った。2人の警官が乗員をかばうようにはさみ、ゆっくりとこちら側にロープを伝ってくる。適正露出になるように絞りを調節してシャッターを切った。風にあおられた眼鏡がぼくの顔から離れて吹き飛んだとき、2人を無事に連れ戻した警官から怒鳴られた。

「馬鹿野郎、なんでこんなところに来るんだ。2次災害になっちまうぞ」

しかし、決定的な写真をものにした実感があった。ロープを伝って階段まで戻って橋を降り、支局で現像。ところが、そのコマはひどいピンボケだった。

カメラを見ると、シャッタースピードが30分の1秒になっていた。こんなスローシャッターでは、通常でも腕をきっちり固定しなければ撮影できない。カメラの肩ひもが風で何度もレンズの前に出てバタバタと暴れたのを直したときに、スピード調節のひねりに触れたとしか考えられない。

がっくりしたが、柴田麟太郎支局長が「ブレているがいい写真だ。一応送ってみろ」と言うので西部本社へ送信した。

翌朝。

アパートに届いた朝刊を見ると、社会面のトップにあのピンボケ写真が大きく載っていた。大きく引き伸ばすとなんとか絵柄がわかったのだ。長崎署の警官からはお褒めの言葉をいただいた。

「署長がな、『この写真には風が写っている』と言って全員にコピーを配ったよ。俺たちががんばっている瞬間の姿なんか、報道されないものな。よく撮ってくれた」

ピンボケが逆に「風を写した」と評価されてしまい、ぼくはなんとも照れくさかった。ぼくを怒鳴った警官にも会った。「ご迷惑かけました」と頭を下げると、彼は笑って手を差し出した。そこには傷だらけになったぼくの眼鏡があった。あの直後に、たまたま別の警察官が拾い上げてくれたものだと聞き、「よくあの強風の中で」と驚き感謝した。

県警記者クラブで、他社の記者たちからも「よく撮ったな、俺も行けばよかった」と肩を叩かれた。みな、普賢岳災害で忙しかった。新人記者はぼくも含めて1年間、誰も大きな特ダネは取れなかった。そんな共有体験があったこともあり、みな仲はよかった。

気の合う同期記者とよく翌年の話をした。2年目になれば、後輩記者も赴任してくる。本格的に警察取材を始めないと。夏の高校野球も担当することになる。いずれは長崎市政の担当になって原爆報道の中心として走り回ることにもなるだろう。

今年は災害に翻弄されたが、来年はおもしろそうだ――。

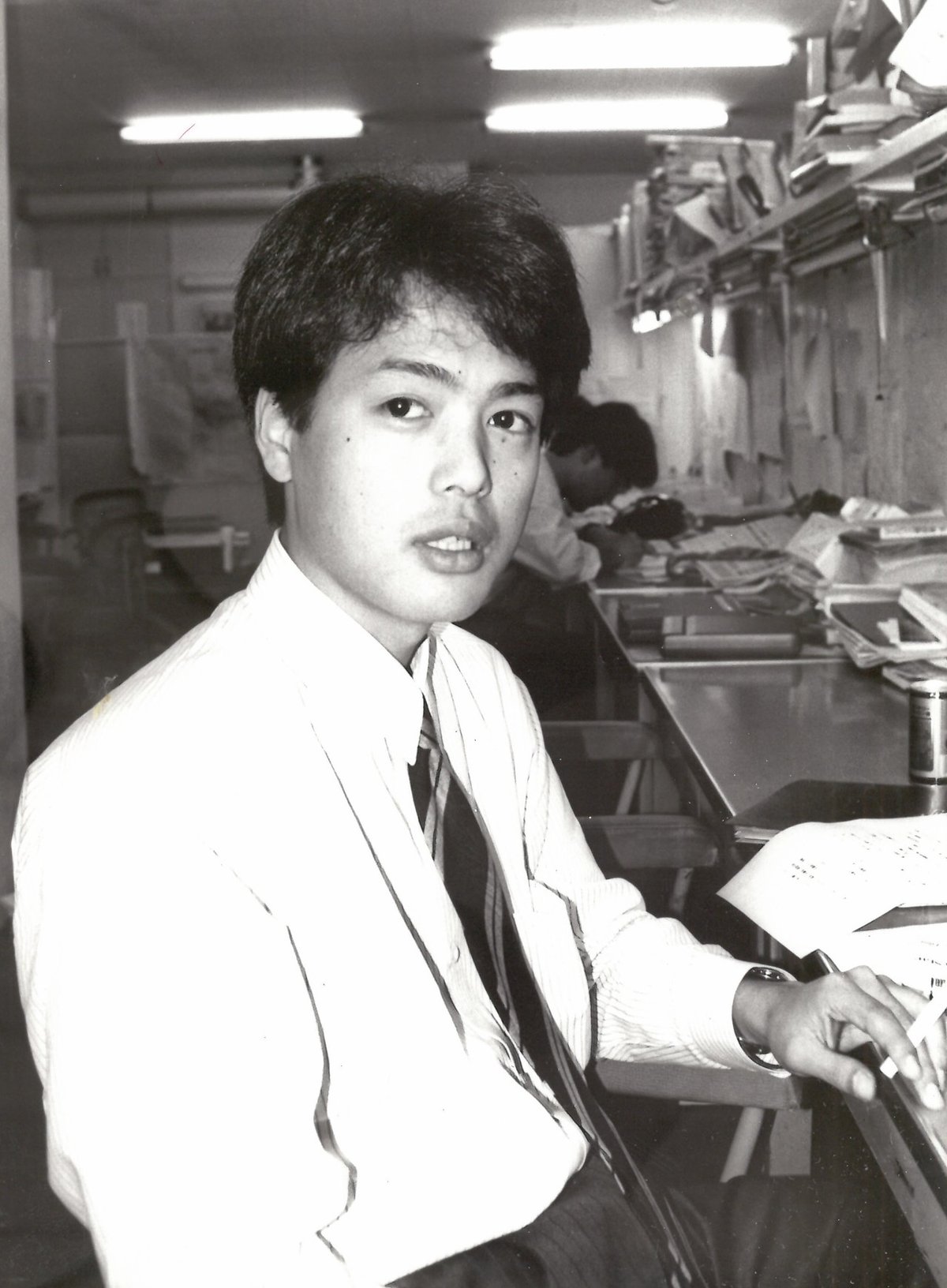

長崎県警記者クラブで。

まだタバコ片手の時代だった。

(隣席の西日本新聞・横尾誠記者が撮影)

長崎は春が美しい。

赴任したばかりの91年4月には、南の風に東京よりも明るい春を感じたことを思い出す。

江戸時代初期から残る石橋、眼鏡橋がかかる中島川の岸の柳が、微かに暖かい風に揺れ始めた92年2月末、柴田支局長から「神戸、島原へ転勤してくれんか」と持ちかけられた。支局で当直をしていた夜だった。

依然、1949世帯、7066人もの避難住民が不自由な暮らしを強いられていた。前線本部ではデスクが1人、記者は4、5人、カメラ1人が交代で勤務していた。すでに取材費用は「湾岸戦争のときを超えた」と聞いていた。このままの体制で続けていくのは難しい。浜野記者に加え、記者をもう1人常駐させ2人体制にするのは知っていた。

しかし、増員候補に1年生記者のぼくの名前が上がっていることなど想像もしていなかった。

「災害はこれからも続きそうだ。常駐記者の腰の座った報道が求められているんだ」と、柴田支局長に言われた。

「6・3大火砕流」で生死を分けたのはささいなことだった。日にちが少しずれていれば、ぼくが犠牲者になっていたかもしれない。「6・3」の当日、犠牲者になってしまった3人の車と行動をともにしていた宮本勝行記者は、泥雨をはねのけるために使いすぎたワイパー液を補充していて難を逃れた。彼はよくこういう言い方をしていた。

「生き残り組だからな、俺は」

支局長の説明を聞きながら、その言葉を何度も考えた。「ぼくでいいんでしょうか」と答えた。

1992年4月、ぼくは島原前線本部の2階に住み込み、職住一致の災害記者生活を始めることになった。

(第3章 了)

※今となってからの注釈

台風19号での私の取材は、6・3大火砕流を経た後の記者の行動としては、失格です。

・上空を無数の瓦や看板などが飛び交う中で、2次災害に合う恐れが非常に高かったこと。

・個人判断だけで現場に出てしまい、上司に伝えていないこと。

・特ダネ写真を撮ったことに高揚していたこと。

この文章を書いた28歳の時にも痛切な反省の意図がなかったことが、今となると極めて残念です。

雲仙記者青春記 第4章「1992年4月1日、島原前線本部がぼくの仕事場兼住居になった」に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?