#4 【親ガチャ問題から導かれたメッセージ】 一人一人の自伝を残す理由②

ここ数年の間で「親ガチャ」という言葉を耳にした方も多いのではないか。2021年に流行語になった言葉だ。Wikipediaによると、生まれ持った容姿や能力、家庭といった環境要因や遺伝的要因で人生が大きく左右されるものの、「生まれてくる子供は親を選べない」ことを意味して使われるそうだ。

この記事では、この親ガチャの遺伝要因というテーマでわたしなり(自伝の執筆と保管を文化に|匿名性自伝サービス「アークカイブ」運営代表)の考えを紹介したい。あわせて、「アークカイブ」が一人一人の自伝を残すことを目的に活動している理由についても触れる。

<この記事とあわせて読みたいアークカイブの投稿>

兄弟ガチャ

親ガチャ問題

私たちは生まれてから成長していくにつれ、ある時から競争社会にさらされる。人間関係・勉強・運動・容姿・芸術、広い分野で子供の頃から比較は始まる。ここに加え、最近では子供にもスマートフォンが普及した。他人の羨ましくなるような人生が嫌でも目に入る回数が増え、比較によるストレスも増しているのかもしれない。さらに、これまでの遺伝子分野の研究によって、人間の能力の多くは遺伝の影響を少なくない範囲で受けていることが科学的に証明されつつあるようだ。人間の体格、知能、性格、さらには努力自体ができるかの才能まで、遺伝要因は広い範囲に及ぶ。

これらの要因が子供たちの人生を取り巻く。結果、親ガチャという言葉にも説得力が増し、たくさんの子供の共感を呼んだのではないだろうか。

なお、遺伝要因あるいは環境要因に外れたと子供たちが、苦しい現実の中で「親ガチャに外れた」と叫ぶ一方で、親ガチャに外れなかった子供たちもいる。つまり、自分の課題や問題に遺伝的・環境的に向き合えている子供たち。その子供たちが、「親ガチャに外れた」という発言を聞くと、当然ながら苛立つだろう。そして「誰しも精一杯努力してるんだ!」、「本人の甘えだ」、あるいは「そんなことを言っても仕方ないし、言われても困る」という声が上がる。結果として両者で論争に発展、さらに、「この親ガチャ問題を抱える社会をどのように改善できるか?」といった改善策を模索する声も著名人の間で上がり流行語になる。これが「親ガチャ」の大まかな経緯になる。

人と人の間の壁

この類の問題で厄介なポイントは、人間は自分の身で体験した困難しか共感できないところではないか。問題が遺伝要因あるいは環境要因であろうと、第三者の人が実際にその人の立場に立つことはできない。もちろん説明されれば、理解はできる。ただし、それは実際に身を置くこととは程遠い。

簡単な例を出すと、たとえば私はかなりの音痴だ。細かな音程が合っているかどうか、昔からわからなかった。そのため、音楽の授業はとにかく苦痛の時間。逆に、歌が得意で音程が取れる人は、わたしの感覚が全く理解できないみたいだ。もちろん自分の訓練も足りないとは思う。だが、そもそもわたしと音楽が得意な人とでは聴覚の神経の反応が全く違うのだろう。もし、音楽が試験や仕事で絶対に必要とされた社会だった場合、私にとってはとんでもなく大変な日々だったと想像できる。

結局、似たような境遇にいる人にしか問題は共有されない。また、「親ガチャに外れた」と感じる程に追い込まれている子供の場合、抜本的な解決自体が大変な道のりになる。

この「親ガチャ」問題の背景には何が起きているのだろうか。技術の進歩とグローバル資本主義(#6の記事で詳しく触れます)のマイナスの側面が、日本社会から余裕を奪い取り、それが子供たちに影響しているのだろうか。要因はわからないが、現代の日本社会では、多くの子供たちに希望を見出してもらうことに成功していない。

このように、センシティブで難しい「親ガチャ」問題だが、理解を深めていくことで何かしら見えてくるものもあるかもしれない。ちなみに「親ガチャ」とは遺伝要因と環境要因という二つの大きな要素が相互に複雑に絡む問題。そこで、問題を少しでも簡潔にして探求できるように、この記事ではまず遺伝要因について深掘りしたい(次の#5記事で環境要因について見ていく)。

親ガチャ問題|遺伝要因

そんな訳で、「親ガチャ」の遺伝的要因のテーマでここから見ていこう。まず最初に、読者の皆さんは「遺伝」と聞くとどんなイメージを持つだろうか。多くの人々が関心があるに違いない。特に最近では簡易的な遺伝子検査キットも購入でき、「自分はどんな体質なのか?」と、調べることもできる。まさに遺伝とは、「自分はどういった存在なのか?」理解することに繋がるもの。また、太古の人類も経験則に基づいて家畜を品種改良してきた。このことから、太古の人類も生物が遺伝的な性質を受け継いでいることはわかっており、関心は昔からあったといえる。

そんな「遺伝の影響について人間に当てはめる学問はだれによっていつはじまったのか?」このように聞かれると「なんとなく分かる!」という読者も多いと思うものの、正確に答えるためには少しリサーチが必要になるのではないか。そこで私の方で答えが記載された書籍「14歳から考えたい優生学」を見つけてきた。歴史学者フィリッパ・レヴィンが書いた本。遺伝の影響について人間に当てはめた学問「優生学」についての歴史を、短時間で広く浅く学ぶことに特化した内容となっている。

優生学のはじまり

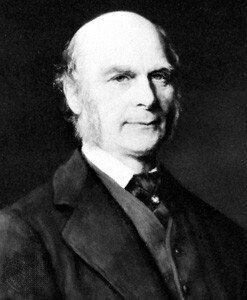

では、さっそく「優生学」のはじまりを紐解く。すると、「進化論」を提唱したチャールズ・ダーウィンのいとこ、フランシス・ゴルトンが出てくる。1883年にイギリスで「優れた」遺伝子の意味を表した言葉として生み出している。

このフランシス・ゴルトンはもともとエリートの家の出。本人も冒険家、地理学、統計学、気象学、発明家と、たくさんの分野で輝かしい業績を残すような、才能あふれる人物。そして、いとこのダーウィンが提唱した「進化論」の考えに触発されると、「人類という種をより優れた存在にする」という使命感に駆られる。

手始めに、「優秀な人間に血縁的に近いほど人ほど、優秀な業績をあげる傾向にある」ということを調査で割り出す。そして知的能力が遺伝していると考察した発表を1869年に行う。この研究を足がかりに、エリートが子沢山になる社会の実現によって人類という種は改良されていくことを思い描き、「優生学」という言葉を出版物を通して1883年に発表した。

優生学の普及

今では信じられない話だが、当時のヨーロッパではこの優生学の思想や政策が社会に急速に浸透していく。また、優生学分野の研究も盛んになる。浸透した要因の一つは、当時の社会の背景にある。19世紀後半のヨーロッパでは、社会階級の低い人とくらべ、知識階級が子を産まなかった。これは「遺伝子の質が退化していくのではないか?」という不安につながったようだ。

また当時は、主に西欧諸国が世界中に植民地を拡大しながら、国家や民族の繁栄を目指した帝国主義の時代。言い換えれば国際競争が熾烈な時期。そんな中で、中国、インド、日本といったアジアの人口が急激に増えていたことは懸念材料。

そこで、健康で社会的に有益な人々の生殖をうながそうと優遇政策を実施し、逆に、望ましくないと考えられた人間の生殖をはばむ「優生思想」が良い解決策に見えたのだろう。

この優生思想は国の統治に適応した形で、瞬く間にヨーロッパ諸国以外の国々にも広く共有される。身体的・精神的な能力の高さから、ジェンダー、移民、人種、知能指数、疾患といった部分まで、根拠が不十分なまま優生学に基づいた政策が実施される。政策の具体的な内容については割愛するが、今の時代では考えられないような規制、強制隔離、断種、安楽死等といった、人権を侵害するような行為も含まれた。

日本での優生学

当然ながら当時の日本社会でも優生学は浸透。特に、1900年代初頭の日本では、資本主義の発展に合わせて肉体労働者を管理する新中間層と呼ばれるホワイトカラーの仕事が生まれていた。この新中間層と呼ばれる階級の人たちに優生学が受け入れられやすかったようだ。というのも、この新中間層と呼ばれた階級の人たちは、学歴をもってその役職の地位についたため、子供にも教育熱心だった人が多かった

ちなみに教育というと、一般的には子供が生まれたあと、成長を促すために働きかけることをわたしたちは想像する。ただし、熱が入ると、生まれる前の段階から働きかけようという動きも出てくるようだ。これは当時から同じで、「良い子」を生みたいという関心から、遺伝的に「良い」相手とされる優生結婚が当時の女性の間で広まる。

また、この時期の優生学の定着については、アメリカのマーガレット・サンガーという活動家も一役買っている。アメリカで産児制限という形で優生学を支持していたサンガーは、1922年に日本に招待され避妊といった産児制限を啓蒙。ホワイトカラー層は、子沢山より少ない子供に費用や時間を集中的に注ぎ込むことに熱心(英才教育)だったことから、サンガーが推奨した避妊や産児制限の思想と親和性が高かった。そしてこの頃に、子どもは「授かるもの」ではなく「作るもの」と捉えられるようになったようだ。まさに、今の時代の価値観や考え方の基盤が出来上がった時期。そしてそのきっかけには、「優生学」の考えが含まれているという見方もできる。なお、さらに後年になると、旧優生保護法といった残酷な内容のものまで登場している。

優生学のその後

勢いよく広まった優生学だが、ナチスの行った大量虐殺行為がきっかけで第二次世界大戦後は評価が落ちていく。倫理的な問題に関する指摘も増加。そんな背景もあり、1970〜1980年代あたりにかけて、次第に「優生学」という言葉は使われなくなる。最終的に、出生をコントロールするための国や社会からの干渉は減っていき、現代のように、子供を作るかどうかの選択は、個人の自由・権利とみなされるようになる。

では、優生学は消えたのか。そんなことはない。形を変えながら、その思想は受け継がれているようだ。たとえば第二次世界大戦後は、世界人口の増加ペースが人類史が始まって以来の急激なスピードを見せていた。当時の統計を見ると、1950年に世界人口がおよそ25億人だったものの37年後の1987年には倍の50億人に倍増している。これにより、資源の圧迫や全世界の生活水準がおびやかされる可能性が叫ばれる。この過剰な人口増加を抑制するため、また国を統治するため、優生学の考え方や研究自体は別の名称に変更されながら、引き続き世界中で受け継がれていった。

また、現代ではテクノロジーの進歩によって着床前遺伝子診断といった出生に関するいくつかの選択が可能だ。さらに遺伝子編集すら技術的には可能だ。これらも優生学的な流れを受けているといえる。

以上、ここまで遺伝を人間に当てはめた学問「優生学」について書籍の内容を中心に見てきた。生存競争のなかで、19世紀に「優生学」はたくさんの人の関心を集めた。また、人間社会に潜む不安や辛さ、これらの解決策になるという思いで社会政策に適用。ただし、それは時として、過剰に個人の人権を奪う、恐ろしい側面を生み出す。そして試行錯誤の末、個人の自由や権利が尊重される現代社会が形作られるという流れだった。

もちろん、現代においても生存競争の中に身を置いていること自体は変化していない。人間社会に潜む不安や辛さも途絶えてはいない。遺伝の影響に関する私たちの強い関心は続いており、「親ガチャ」という言葉が話題になったことは、その問題を顕在化させたのだろう。

伊藤若冲

ところで、話は大きく変わるのだが、「親ガチャ」問題、遺伝、生存競争について考えを巡らせていると、ふと伊藤若冲の絵を思い出す。国内外で人気のある江戸時代の天才画家で、新技法を開拓しながら国宝に指定されるような絵を描いている。この記事の読者には愛好家もいるのではないか。

わたしの個人的なお気に入りは、「池辺群中図(ちへんぐんちゅうず)」。ほど良くデフォルメした描写し、泥や汚れは省いている。そして生物の生命力を、緻密な描写と鮮やかな色彩で表現。さらにじっくり絵を見ていくと、捕食されそうな虫、体の一部が欠損している虫、大きい生物、もちろん一見存在に気づかれない小さい生物まで、食物連鎖のなかのあらゆる生物が丁寧に描かれている。なかには明日があるかもわからない生物もいるだろう。だが、それでも「ただ必死に生きること自体に意味がある」という雰囲気がこの絵からは感じられる。

書籍「もっと知りたい伊藤若冲-生涯と作品」を見ると、江戸時代も今の時代と全く同じで、お金持ちになって奢った暮らしを目指す人が多かったらしい。そんな中、この伊藤若冲は裕福な家の生まれでありながら、とても無欲で人物だったようだ。学問、武芸、音楽、女性、お酒といった一般の人が夢中となるものに興味を示さない性格。その代わり、とにかく絵に全力。

もしかしたら、伊藤若冲は共感されない思いを抱えることが多かった人生だったのかもしれない。そんな伊藤若冲の描いた絵に対して、この本の著者は「気分がひどく落ち込んでいるときには、辻惟雄『若冲』を開いて「動植綵絵(どうしょくさいえ)」のカラー図版を一図(いちず)ずつながめていくゆっくりと三十幅を見ているうちにいつしか元気が出てくる。学生のときの私の心理療法だった。」と述べていた。

まとめ|一人一人の自伝を残す意味

この記事の前半は、「親ガチャ」問題の遺伝的な要因をテーマとしながら、「優生学」の歴史について見てきた。また終盤は、永久に伝わることを願い、魂を込めて描かれた伊藤若冲の絵に注目。

なお、匿名性自伝サービス「アークカイブ」も、一人一人の人生を魂の込められた自伝として、永久に伝わることを目標に保管していく。とはいえ、読者の方には次のような疑問が生じているかもしれない。「伊藤若冲のような天才画家でもない人の自伝を誰が読みたいのか?現に、自費出版で自伝を制作している方は多いものの、売れるのは少数の方ではないか?」

この疑問に対する私の回答だが、たしかに「今」必要とされないかもしれない。しかし、多くの人の自伝が必要になる時が「未来」でやって来ると確信している。

大きな理由は二つ。一つ目は、前回の記事で述べたように、時間の経過という付加価値。わたしたちが過去の一人一人の人生に関心を持つように、現代の一人一人の人生が貴重な歴史の一部であったと未来の人には映るということ(詳しくは前回の記事#3を参照)。

また、二つ目の理由が、人間には多様性や個性があるということ。だからこそ、人は全く違うものに興味を持ち、全く異なる道を突き進む。例として、書籍「文化経済学」で取り上げられていた文豪、夏目漱石の話がわかりやすい。ロンドン留学を通して西洋思想を学んだ上で、明治や大正時代の西洋化する日本社会における人々を小説として表現した。そんな突出した人物でありながら、生存中の評価は十分ではなかったという説も。

大衆は、夏目漱石の深い作品より、敷居の低いものを好んだ。死後、ようやく漱石ブームがやってくる。多様性や個性が生み出す深い価値観に共感する人は決して多くない。残念ながらタイミングというものがある。であれば、今から一人一人の自伝を保管し、容易に検索できる環境を整えておくのはどうだろうか。これで、一人一人の自伝に共感する人(史実の確認のために必要になる人も含めて)を長いあいだ待つことが可能になる。個人的には、いつの時代か、だれの自伝にも共感する人は必ず現れると確信している。

この確信から、わたしは、誰でもが自伝を執筆し、それが長期的に保管されるサービスや体制を整えるため、匿名性自伝サービス「アークカイブ」の運営をはじめた。ぜひ、読者のみなさんも自伝の執筆をよろしくお願いします。

【参考文献】

中野信子(2015) 「あなたの脳のしつけ方」 青春出版社

安藤寿康(2016) 「日本人の9割が知らない遺伝の真実」 SBクリエイティブ

フィリッパ・レヴィン(2021) 「14歳から考えたい優生学」 すばる舎

片桐芳雄・木村元[編著](2017)「教育から見る日本の社会と歴史」 八千代出版

佐藤康宏(2011)「もっと知りたい伊藤若冲」 東京美術

池上惇・植木浩・福原義春[編](1998) 「文化経済学」 有斐閣

【ご協力のお願い】

また、アークカイブ運営では、以下のような人材を探しておりますので、ご興味のある方は、ぜひご連絡いただけますと幸いです。

ご協力いただきたい方

・Rails開発・運用実績のあるエンジニア

・広報ができる方(記事執筆・動画企画・動画撮影・編集まで)

・その他ご協力いただける方

活動に共感してくださる方、お手伝いいただける方、ご支援いただける方は、ぜひご連絡ください。

どうぞ宜しくお願いします!

募金していただいたお金は、自伝を未来に届けるために使わせていただきます。この度は心よりお礼申し上げます。