〜「ロゴス」〜

〜「ロゴス」〜

(約5万字)

娘:「想像した結果がもし間違っていた場合、それで困ることがあるか?」

私:「いや、そうでもないかもしれないとなんとなく思っているけど、でも自信がない」

娘:「なら、宇宙の広さを定規で測りに行かなあかんな」

…もしかしたらうちの娘(Kさん)は、うじうじしている私を励ますつもりで何気なく言ってくれたのかも知れません。でもこの言葉の中には、もしかしたらすごいことが含まれているんじゃないかと思いました。そこで、ちょっと考えてみました。

自分だけの哲学である「永遠の哲学」を思い出すためには、「歴史的な哲学」と呼ばれ古典のうちに充実している哲学的真理を思い切ることは出来ません。

ただ、哲学の古典は経典的性格を持っているとはいえ、私たちはそれを自由に否定することが出来ます。哲学には思想の自由というものが根本において前提されていなければならないからです。

しかしながら、そこまでたどり着けるごくわずかの人でも、自分の思想に対する相当厳しい吟味が必要となってくるのでしょう。

その助けとなるのが、(口外された)「ロゴス」なのかもしれません。

…でもこれだけでは、なんのこっちゃという感じなので、下記に補足…。

「西洋の哲学史の全体はプラトンのフット・ノートである」というホワイトヘッドの有名な言葉からもわかるように、哲学や宗教や芸術は、古典を大事にする、というところが共通しています。その上で古典を否定出来るかどうか、という部分に違いが出てくるのだと思います。

では、科学の分野はどうでしょうか。過去の業績を常にアップデートしながら進む、というイメージがあります。しかし、数学や生物学や政治学にしても、昔の理論は古臭いからと言って全く勉強しないかと言ったらおそらくそうではないと思います。新しい発見がされて新しい理論が打ち立てられる過程においては、過去の理論の批判という作業が含まれると思われますが、そもそもその過去の理論がなければ、現在の理論にはつながっていないことも多いのではないでしょうか。

「宇宙の広さを定規で測る」…一見、不可能にも思えます。しかし科学は進歩し、いわゆる宇宙科学と呼ばれるものは細分化され研究が進み、古代から発達してきた学問である天文学も、現代では、位置天文学・天体力学・天体物理学などに分類されているようです。

「今の」自分の想像というのは、現段階で正しいと思われていることがベースになっています。ですので、それが間違っていると気づくためには、新しいことがわかる、という段階を経る必要があります。ではその時に困ることって、なんでしょうか。

研究が進むと、「自分で勝手に考えていたこと」が正しいのか正しくないのか、わかってしまいます。それ自体は良いことなのですが、そこで私たちに求められるのは、「私語的ロゴスの確信への固執」からの脱却です。

私語的ロゴスのままだと自分の心の中で思っているだけで良かったけれど、そのロゴスがいったん外に出て口外されてしまうと、自分の考えは否定されたり他の考えと対立したりします。その時、自分の考えは見直しせざるを得ません。でも果たして、今まで自分がとらわれていたものから自由になれるのかどうかって、そんなにすんなりと行くものなのでしょうか。

実験の結果で明らかである、とか、誰がどう見ても間違えようがない、とか、目に見える証拠がある場合は、さほど問題になりそうにもないですが、それでも解釈の仕方によっては帰結が違って来ることもあるのかもしれません。ましてや、思想の場合はかなりハードルが高そうです。。。

・・・つまり、Kさんの言葉の中には、【(口外された)ロゴスの助けを借りて吟味をした結果、自分の考えを脱却出来るかどうか】、という問題が含まれていたわけです。

うーーんすごい…。しばらくKさんとは直接お話することは出来ないけれど、またいつか教えてもらいたいなぁ…。

* *

で、ここから先が、最近ちょっと考えていること。

幸いなことに日本では、私の拙い考えでもこうやって自由に表現することが出来ています。

その他、ネット上には、「もしかして誰かの役に立つかも」と善意からのものも、「自己満足に過ぎないもの」も、「悪質なもの」も、いろんな情報が飛び交っています。

「自分はこう考えました」ということを表現する自由は、いつでも保障されるべきです。

けれども、自由にものを考え、表現出来るとは言っても、ある程度ちゃんとした知識や先行する研究への敬意が、一定のレベルに達していないままで考えられた結果を、どう位置付けたら良いのでしょうか。

おそらく重要視されるべきは、「自分の解釈そのもの」というよりも、その取り扱いを考えることの方かと思います。

つまり、個人レベルで発信しているぶんには特に問題ないことでも(もしかしたら専門家が気づかない大発見があるかもしれないし)、メディアで取り上げられてしまったらそれはどうなん??ということなのですが、よく考えたらこれは今に始まったことではないですね。

しばらくはまた心がざわざわする期間が続くと思いますので、しんどくならないように、情報との付き合い方を再考せねばと思っているところです(^^)

□■□■

1、今月の文章は六節までです

【田中美知太郎「ロゴス」(『ロゴスとイデア』より)】

発表:1938(昭和13)年10月『思想』

所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店

田中美知太郎先生の『ロゴスとイデア』の書き写し。全八編のうち、とうとう五篇目の「ロゴス」まで来てしまいました…。特別に哲学を勉強したわけでもない者がなんと恐れ多いことか。しかし、学術的な論文を書くわけでもないですし、哲学は特別な人のためのものではなく、誰にでもひらかれていることを私は学んでいます。

2020年1月6日にFacebook上にあげた文章を、読み返してみました。書き足すことも修正したいことも特にありませんでした。自分が進歩していないことはさておき、しかしやはり【自分にとって】大事なことはそうそう変わるものでもないのだとも改めて思いました。

けれど当時と違う気持ちになった部分もあります。もしかしたら私の文章を読んでくださる方にもそういうことがあるんじゃないかなぁと思い、このnoteの3節には当時の文章をほぼそのまま載せています。わかりにくい部分に気づいたものの手直しする余力はありませんでした、ごめんなさい。(3、「ロゴス」おぼえがきと、あと4つのこと)

* *

プラトンの『パイドン』には、ソクラテスの最期の感動的な場面が、やや創作的に描かれています。ソクラテスは牢獄で毒杯を仰ぎ刑死しますが、それは自殺ではなく、アテナイの法に則って裁かれた結果に従ったからなのです。(クセノポンは、ソクラテスは自ら死刑になるように望んだと理解していたようで、プラトンの理解とは少し違うようです)

なお、よく言われているような、「悪法もまた法である」とソクラテスが言った証拠は未だ見つかっていないと思われます。

たしかにソクラテスは、祖国アテナイに人一倍愛着をもち、アテナイの国法を尊重して、これに従って生涯を送ってきた人であるが、しかし当時の民主制的な法や制度のすべてをよしとして是認していたのではなく、その欠点はきびしく批判していたのであった。だがしかし、祖国の法に誤りがあるからといって、これを暴力的に否定することを彼は絶対に許容しなかったし、また、いわゆる「市民的不服従」の考えは、彼の思いも及ばないものであったろう。

(加来彰俊『ソクラテスはなぜ死んだのか』2004年. 岩波書店. p. 215. )

それはともかくとして、その有名なところだけ私は読んで、最初の方は読まずにいました。理由は、怖かったからです。つまり、基礎知識も理解力も不足している状態で読んでしまったら誤った理解をしてしまうのではないかということです。

しかしそれは、「誰に投票したらいいのかわからないし、万が一自分が変な投票をして政治がおかしくなってしまうのが怖い」と考え、いわゆる国民や住民の代表を選ぶ選挙に行かない人と同じ思考ではないかと思いました。

私はあれだけ、「選挙には行こう、自分一人の選択だけで全てが決まってしまうようなシステムにはなっていない、だから大丈夫。それにもし自分が選んだ人がふさわしくない人だったら、次の投票では別の人に入れたらいい。選挙は何回もあるのだから、練習するチャンスはたくさんある」というメッセージを発信してきたというのに。

日本国においては、憲法15条や21条から考えますと、投票は義務ではなく権利だということが出来そうです。今まで棄権してきた人が、いざ自分が子育てする世代になったり介護する必要が出てきたりして政治が身近になると、不安よりもまずは動こうと、積極的に政治や選挙について調べ、そして投票という行為に結びつく方も多いようです。

投票に関する意識としては、政党別のクロス分析において興味深い調査結果が出ています。下記は、選挙予測に関してはびっくりするほどの的中率を誇るJX通信社との共同実施ということですから、かなり信頼出来るデータかと思います。

↓

選べることが大切なんだ、人に任せるな。投票って「義務」なの?「権利」なの?|2020年1月電話・ネットの意識調査 結果解説 | 日本最大の選挙・政治情報サイトの選挙ドットコム

2020/2/18

https://go2senkyo.com/articles/2020/02/18/48862.html

* *

7ヶ月前、想像力についてうちの娘のKさん(当時17歳)に聞いた時、冒頭の宇宙の広さについての対話をしました。その時はそうだなぁと思ったのに、ちゃんとわかってなかった…というより、切羽詰まってなかったということなんでしょう。けれども今は、出来ない言い訳を考える余裕などありません。とにかく読む、とにかく前に進む。

難しい書物に挑むのは、高くて険しい山に登ることによく例えられますが、私はむしろ滝の上から飛び降りる気持ちでどきどきしながら頁をめくっています。

けれども、寝食を忘れて余裕のない状態で進めた考えは、少し丁寧に見直しをする必要があることを私は経験から学んでいます。

一方で、森を見ず、木だけを見て進むことの危険はわかっていても、それが避けられない場合が案外多いことも知っています。

しかしながら、その時に「正」だったことが、その状態が続いてなお「善」であるかどうかは、また別の問題であると、私は考えています。

↑フェレットは、だいたい寝ています。地震や雷でも起きない時もありますが、ちょっとしたことで起きる時もあります。ただし、ずーっと切れ目なく寝ているわけではなくて、喉が乾いたら起きてお水を飲んで、トイレに行きたくなったら起きて用を足して、そしてまた寝床に戻るというサイクルを繰り返しているようです。うちの子の場合は、お皿の中のご飯が一番減るのは夜中ですが、夜行性だからといって夜中に激しい遊びをするわけではなく、夜はちゃんと静かにしています。激しい遊びをするのは日中で、たまに、ええーーーー!?っていう大変な事態になることもあり、そういう時は「やべー!見つかった!!」という顔をしています。あと、気に入らないことがあると、わざとトイレを外したりします。私が忙しい時とか、寝不足とか、おなかがすいているとかだとイライラしますが、まあ、うちの人間の娘がちっちゃかった頃に比べたら可愛いものです。

* *

2020年度1学期の放送大学の単位認定試験は自宅受験でした。私は、放送授業の単位は卒業要件をクリアしており、あとは面接授業で4単位取れば卒業出来ます。

2年くらい前までは卒論(放送大学では卒業研究という)を書く予定でした。それこそ選挙や主権者に関する内容で考えており、その方面の専門家にも相談させていただいていました。しかし自分には先行研究を理解する能力が圧倒的に不足していることに気がつき、未だに準備を進めることは出来ていません。前述したことと矛盾するような気もしますが、しかし、今の私はもう少し哲学の書物を読んだ方がいいような気がするのです。

面接授業については、2学期以降に順調に受講出来る保証はありません。このまま感染拡大が続くともしかしたら1学期のように全面閉講(オンラインでのみ開講)されることも考えられるからです。そうなると私には放送授業の単位だけがどんどん溜まって行くことになりそうです。しかし実は、卒業後は違うコースに編入する予定ですので取得した単位は無駄にはならないのです。

入学した頃は、仕事に必要だから勉強する、それだけでした。全コース終了したすごい方のことも正直理解出来ませんでしたし、すぐに役に立たない知識なんて何の価値があるんだろうと思っていました。私は高卒で就職し、生きるために必死に働いてきたので、それも仕方のないことなのでしょう。人は変わるものなのか、それとも今まで隠れていたものが出てきただけなのか、それはわかりません。とりあえず2学期の授業料は、今週無事に納品出来たお仕事の報酬がちょうど入ってきそうなタイミングなので、なんとかなりそうです(^^)

□■□■

2、自分にとってどうかということ

【自分にとって】どうなのか。自分にとって一番大事なことって何なのか。私は40歳くらいまでずっと、このことがわからないままでした。今もわかったとは言えませんが、しかしなんとなく糸口は見えてきたような気がしています。

もしも明日、私にとって大切な人にもう二度と会えないかもしれないとわかったら、私はどうするだろうなぁ。感染症のことと、どう折り合いをつけるんだろうか。

そういう事態において、より善い決定が出来るようになるために、私は学んでいるのかもしれません。

ところで、もし自分の体が変化しなくても、社会が変化すれば、私は「社会環境に体が合っていない人」ということになります。いわゆる「障害の社会モデル」でいう障害とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害のことを指すようですが、思考もきっと似たような対応を求められるのでしょう。

じゃあ社会に合っていない人は、生きていてはいけないのでしょうか。もちろんそんなことがあるはずはないのですが、しかしあまりに生きにくいとつい自分の思考を社会に合わせようとしてしまうことがあります。

大事なことというのはきっとみんなが既に心の中に持っていて、今はそれを忘れているだけなんじゃないのかなぁ。それを世の中の人みんなが思い出すことが出来たらきっと素敵なのでしょう。

けれどもしそれが出来たとしても、いろんな人が生きている世の中では、どのみちそこからいろんな契約が交わされて、お互いにちょっとずつ妥協する必要が出てくるわけなので、やっぱり社会の中で自分を保ちながら生きるのはそんなに簡単なことにはならないような気もしています。

この前の話で私は、哲学そのものと言いますか、あるいは永遠の哲学と言いますか、とにかくそういうようなものと、歴史のうちに始められ、歴史のうちにいろいろな変遷を経て、今日に及んでいるところのもの、すなわち歴史の事実として与えられるところの哲学というものと、この二つのものを一応区別しておきました。この二つがどのような関係にあるかということは、それ自体ひとつの哲学的な問題として、すぐには答えてしまえないものがあるかと思いますが、しかしこの前の話で申しますと、永遠の哲学は、私たちが最後に思い出さなければならない当のものであるが、歴史のうちに与えられている哲学は、このような思い出の手掛りとして、私たちに直接に与えられているのだと言うことができましょう。私たちは、哲学を学ぶというような時に、いきなり哲学そのものから始めることはできないのであって、むしろ歴史のうちに与えられている哲学を、その出発点としなければならないとも考えられます。そしてこれが、この前もお話しかけたことですが、哲学を歴史的に理解するということの、大切なわけにもなるかと思います。しかしこれについてもまた、いろいろな問題があるわけなのでして、今日はその点を少しばかり、お話してみようかと思います。

----

(田中美知太郎「哲学のために」(昭和26年発表)『哲学と人生』昭和40年初版発行. 昭和43年2刷. 雪華社. pp. 23-24. )

□■□■

3、「ロゴス」おぼえがきと、あと4つのこと

(注:この3節に関しては、1月に書いた文章をほぼそのまま載せています)

結論めいたことは今回も特にないですが、たとえば国語の問題で、筆者は何を伝えたかったのか、という問題がもし出るとすれば、「カミトクは「あとがき」が好きであることを伝えたかった」というのが点数につながる回答ということになります。

さらにその理由を書け、という問題が出たら、「その人はどういう時代背景の中で、どういう思いでその文章を書いたのか、また、誰に向けた、どんな目的があったのか、ということをまず共有することが、著者と対話する第一歩だと考えているから」、ということになるのでしょう。

□■□■

・おぼえがきのこと:田中美知太郎について知りたい人向け

田中美知太郎

『ロゴスとイデア』(文藝春秋ライブラリー 2014(平成26)年)

『田中美知太郎全集第一巻』(筑摩書房 1968(昭和43)年)

『哲学初歩』(岩波書店 1950(昭和25)年発行. 1981(昭和56)年改版第5刷)…(★1)

田中美知太郎先生の著作は多く、全集の増補決定版は全部で26巻あります。単著で確認できるだけでも60冊、これに共著と翻訳が加わります。

そのうち、藤澤令夫先生が《純哲学論文集》と呼ばれているものは、全集を別とすれば『ロゴスとイデア』を含む3冊です。前述した文藝春秋ライブラリーの本は、《半世紀の時を超え初の文庫化》(解説・岡崎満義)されたものです。

文庫になるということは、読みたい人が多くいるということなのでしょう。もっとも私はすぐに『ロゴスとイデア』が読めたかというとそうではありません。たまたま寄り道した書店で、同じ文藝春秋ライブラリーの『人間であること』(2018年)という「講演録」に先に出会えたことは幸運でした。

* *

田中先生のほんらいのご専門はプラトンの研究であり、日本西洋古典学会の立ち上げをはじめとしたたくさんの素晴らしいお仕事とともに、古代ギリシアに関する著作が多いことはもちろんなのですが、実はそれ以外にもたくさんの評論や随筆を書いておられます。

1950〜70年代に発表された政治に関する文章を読むと、この時代の中でよくこんなにも《ひっかかりを生ずる点》(下記の※A)を書かれたものだとびっくりさせられることが多々あります。

ちなみに、絶筆に近いものと推測されている、1986年1月3日「サンケイ」に発表された文章のタイトルは、「バラ色でない二十一世紀の日本」(『戦後四十年の発言 政治・教育・社会』1987(昭和62)年. 筑摩書房に所収. pp. 61-63. )です。次々と起こる憂いごとに対し、歴史的な背景も含めた様々な角度から疑問を投げかけておられる、いつものスタイルに近い文章かと思われます。

そのほかには、前述した『哲学初歩』のような、哲学の初心者に向けた文章もたくさん書かれています。研究者ではなく哲学を学ぶ者でもないけれども何か考えたい、という私のような一般人も読者の対象に含まれているかと思います。

難しい言葉や最新の流行や《公式的な結論》(★1)とは離れたところに位置するこの書物は私にとって、《自分自身の本当に独立した考えを持つことが出来》(★1)る助けになるのではと考えています。

私はもともと政治への関心もあり政治哲学の方向に進みたかったのですが、理解力の不足を補うことからまず始めないと、この先に進むことは無理だということを突きつけられました。その結果現在のような方向性に至っていますが、死ぬ前にここまで来ることができて本当に良かったと心から思っています。

今回私がやっと読めた「ロゴス」は、田中先生が1938(昭和13)年に書かれた論文です。

「ロゴス」を含めた(そして先生が《未完の試み》と称された)八編の論文をまとめた『ロゴスとイデア』が初めて書物として刊行されたのは、1947(昭和22)年、岩波書店からでした。

田中美知太郎先生の《門下生》であり、京都東本願寺岡崎別院での葬儀で委員長を務められました藤澤令夫先生によりますと、《哲学上の問題をそれ自体として追求して世に問われた最初の著書》ということになるのだそうです。

『ロゴスとイデア』の5年後に、『善と必然との間に−人間的自由の前提となるもの−』(1952(昭和27)年. 岩波書店)が刊行されました。

その後30年以上を経て刊行されたのが、『哲学からの考察−自然と人間−』(1986(昭和61)年. 岩波書店…田中美知太郎先生の御逝去は1985年)であり、この最後の著書の「あとがき」から、先ほどの藤澤先生の言葉を引かせていただきました。

なお、私は本文を読む前に「あとがき」を読むのが好きなのでこういう引用の仕方をしておりますが、肝心の中身に全然進めていない書物が実はたくさんあります。基礎となる土台を作りながら読んでいかないと理解できないため、時間がかかるのです。

それなのに、『哲学からの考察』の付論1は、「プラトンのイデア論に劇的変化は起ったか」というタイトルでして、すごく興味を惹かれてつい途中まで読んでしまいました。しかしやはり、一定のところ以上には進めませんでした。言葉は読めても、どういった問題を解決するために書かれた文章なのか、という場所までこちらがたどり着けていないので、その文章が本当に意図するところがわからないのです。

やはり順番に進んでいかねばなりません。

どうか死ぬまでに全部を読めますように。

[気になっていること]

1、プロタゴラス説と、ベルクソンの「直観」の直接性。

2、プラトンの〈恒常普遍的なもの〉と、アリストテレスの〈変化の過程〉(目的論的自然観)。

3、いわゆる聖書では、「ロゴス」≒「言葉」で合っているのかな…??「与えられていること(贈与)」は、どっから来たのかわかんないけど応えることを求めてくる問いかけ、という部分では共通したところがあるような気がする…。

4、正直でありたいけれどそうもいかない時のこと。何が何故、何をじゃましてくるんだろうか??

気になるけど、追いかけて行くと時間がいくらあっても足りないので気をつけなければ…。

* *

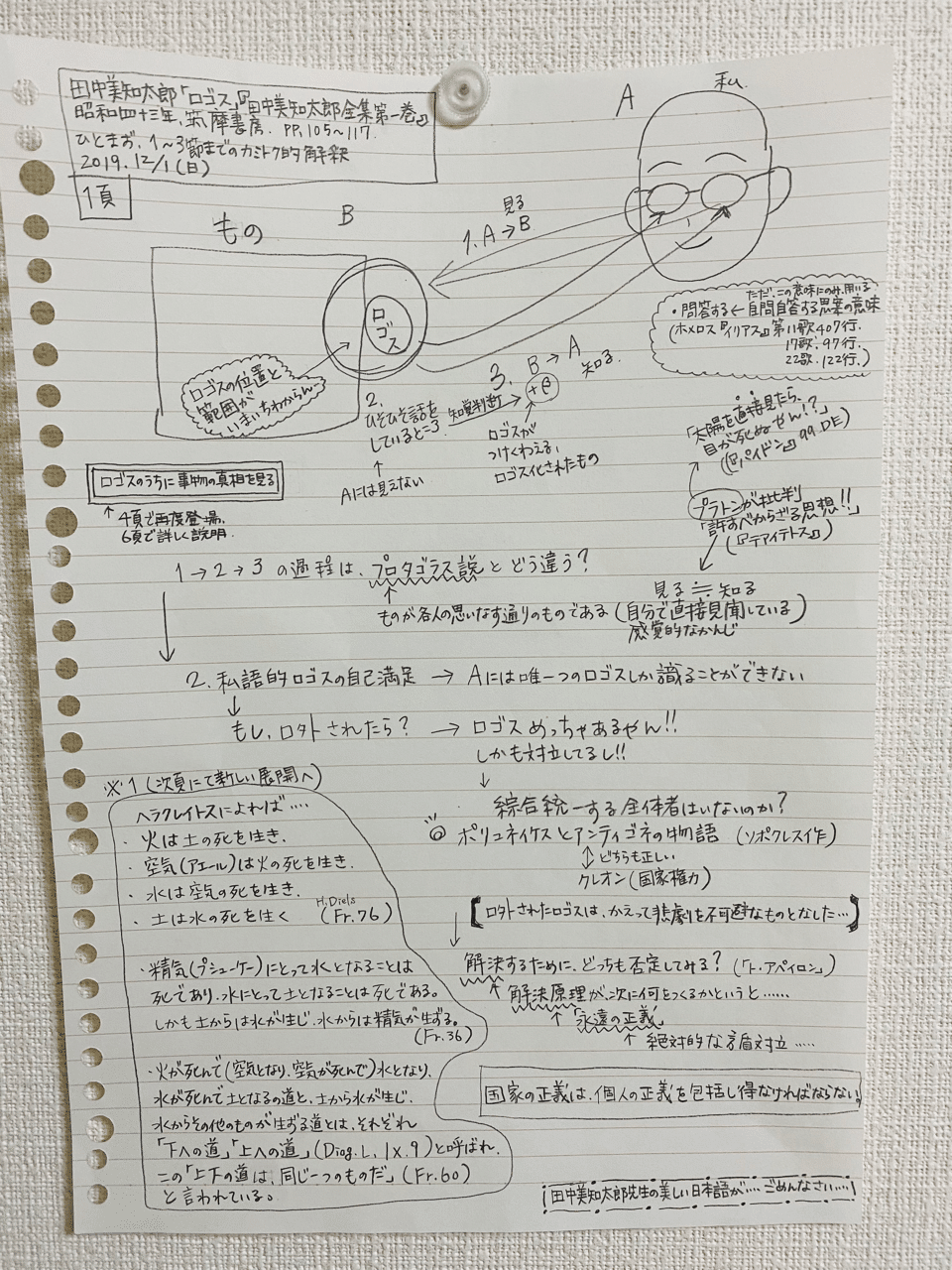

7枚の図(「ロゴス」から)+1枚の図(「名目」から)+もう1枚の図(『哲学初歩』から)は、私が2020年1月6日にFacebookで公開したものですが、いま見てもわりとわかりやすいなと思いますので、このままnoteにも載せます。

解釈が間違っていると思われる部分がありましたら、ご指摘いただけましたら助かりますm(_ _)m

自分のノート(上述の図のこと)の、4頁目が好きです。

他者に説明する必要があるときは5頁を最初に持ってきて、「正直なのが良いですよ」ということをA4の表面で強調しますが、その説明として4頁を同じ面に収めたいです。

1〜3頁は、なぜならばの部分で、裏面扱いになりそうです。見たい人だけ見てね、とりあえず根拠は説明しましたよ、の頁。もっとも、ここを説明しないと「ロゴス」ってなんなのかわけがわからない、ということになってしまいそうですが。

6頁と7頁は、それまでより少し高いところに位置しています。書きながら、「あっ!そういうことか!」と思わず今までの頁を見返して、にやにやしながら行ったり来たりしていました。この部分は、話の流れで、伝えるか伝えないかを決める部分になりそうです。参加型の講座で言ったら、化学反応の部分と言えるかもしれません。つまりめっちゃ楽しい部分。

ちなみに私が作るこういったノートには、自分の考えや、ここから派生する学問的な何かを足して一元化することが多いのですが、今回はここに足すということはしません。

それはまた違うノートに書くようにしたいのと、そこに至るまでにはまだ何年もかかりそうだからというのが理由です。

「ロゴス」の次の「ミソロゴス」を読んで、色々と書き足したい気持ちにもなりましたが、もう少し時間に余裕がある時に考えることにします。

□■□■

(1)めんどくさい人のうざい話:私の世界に興味のある人向け

《問答法》と検索すると、予測変換で「うざい」と出てきます。

らせん階段を登るように、ぐるぐるぐるぐるしながら少しずつ上がっていく行き方は、昔も今も、敬遠されているようです。

また、いったんキリの良いところまで上がってきたら、もうそこから上には行かなくても良いと考えている人も多そうです。

なにしろほとんどの人は、生きていく上では費用対効果とか効率とかそういうことを考えないといけないよと、教育されて育つわけです。

人生は有限です。

カリクレスは、いまから二千年以上も前に、こんな感じの注意をしています。↓

「哲学というものは、たしかにソクラテス、いいものだよ。年頃にほどよく触れておくのはね。しかし必要以上に、度はずれの勉強をするのは、人間を駄目にしてしまうものだ。」(★1. p.63. )

クレイトポンも、なかなか厳しいですね。↓

「徳に留意しなければならぬと勧告することでは、あなたは世にも上手な語り手だが、しかしあるいは、あなたにできるのは、ただそれだけのことで、それ以上はできないのではないかと思う。」(★1. p. 169. )

「ソクラテスよ、あなたはいまだ勧告を受けていない人間にとっては、全くすばらしい人だが、勧告を受けてしまった者には、いよいよ勧告に従って、徳を完全に修め、幸福になるのには、むしろ邪魔になると言ってもよいような人だということを」(★1. p. 170. )

まあ、《年頃にほどよく触れて》いなかった私がこれから哲学に少しばかり触れるぶんには問題ないのかもしれません。

ひとまず私は、「普通の判断力と良識」までは到達できないかもしれないけれども、せめて「一般的な理解力」までは身につけたいと思っているのです。

* *

田中博士の美しい日本語を、なんてこと!!…と怒られそうな私のノートですが、公開するのには理由があります。

私は、言われていることを頭の中で組み立ててイメージする作業が苦手です。

おまけに、脳内で勝手におかしな変換作業をしてしまうことが度々あります。

そのため、このような「読書ノート」ならぬ「まとめノート」がたまに必要です。

原文を読むたびにノートを見返して、加除修正したり、思考の整理をしています。

ノートを読み返してみると、なんだそんな当たり前のことはわざわざ時間をかけて追求するようなものでもなくて人生の中で必要に迫られて学んできたことじゃないか、というような気がしなくもないです。

でも、それだけではない何かがあるような気がしていて。

しかもそのことは、他の人にとっては取るに足らないようなものなのかもしれませんが、私にとっては結構重大なことというか。

それが何なのかを自分の言葉で説明できたらよいのですが難しいので、せめて、こんな感じのことを私は考えていますよ、ということをお示ししたかったのです。

恥ずかしいのでもう少しレベルが上がってから、なんて考えていても、死ぬまでの時間が延びるわけではありません。

□■□■

(2)「台風と戦争の話」をついうっかり調べてしまったのでそこから色々考えてみた話:よく引用されているあの文章について知りたい人向け

自分の考えに合うように都合よく文章を借りるという行為は、よく行われています。

例えば、ルソーの理論は色々な条件をつけた上で展開されていますが、革命家はその条件の部分を取り上げないまま利用した、というようなことが言われています。

論理は一貫しているものの、多義的な解釈が可能であることが原因のひとつとされているようです。

また、1872(明治5)年に発行された福沢諭吉著『学問のススメ』初編からは、「合衆国独立宣言」の「前段だけを切り取り、不平等と圧政の責任を民衆の側に帰した」ことが見てとれるようです。

「情動に訴える過激な文飾」で「中国侵略を煽る」、「リベラルな帝国主義者」である福沢諭吉に対して、「朝鮮との国交交渉にあたった吉岡弘毅は、国内の不満を国外に転じる征韓論に反対し政府に建議書を出し」たりして、糾弾しているようです。

(参考:吉川栄治(滋賀学習センター所長)「煽動する諭吉」放送大学滋賀学習センター『樹滴』第113号. p. 1. )

その時代の優先順位は、私にはわかりません。

現代の感覚から考えたらおかしいと思うことでも、当時はそうしなければ前に進めなかった、ということもきっとあるのでしょう。

私が学ぶべきことは、文章を借りるにしても二次的に使用されている文章を読むにしても、もう少し丁寧に背景を探っていくことなのだろうと思います。

* *

田中美知太郎先生の文章は、哲学の文章でもエッセイでも、言葉が平明です。

読み手の理解力の問題はあっても、前後の文章をきちんと読んでいたら解釈が大幅にずれることはそんなにないような気もしています。(私はずれることがよくあるので、長めに読む必要がある)

「台風が来ないようにと憲法に書いていたら台風が来ないのかというとそんなバカな話はない」というような感じの文章が引用されているのを、たまに見ることがあります。

引用のために大幅に切り取られた文章は、解釈の幅を広くすることを許しているなぁと感じることもたまにあります。

これの出典は、下記に詳しいです。↓

----------------

レファレンス協同データベース

東京都立中央図書館 都立図事-2004003127

2007年03月02日 20時37分

質問

田中美知太郎の「憲法に平和を唱え挙げて平和がもたらされるというなら、台風は日本に来てはならないと憲法に記すことだけで台風が防げるか」という趣旨の文章を正確に知りたい。

回答

名言辞典類からは出てこなかった。また『田中美知太郎全集 増補版 第26巻』(資料1)の付属資料の総著作索引で冒頭に「平和」の語が付いた著作を調査したが、出てこなかった。

手がかりを得るために、インターネットの検索エンジンGoogleで<田中美知太郎><平和><台風>の語でかけあわせ検索し、ヒットしたものを読んでいくと、「今日の政治的関心」が出典であることを紹介する個人ホームページがあった。(最終検索日:2004.3.11)

資料2に収録されている『今日の政治的関心(二)』を通覧するとp248に「・・平和というものは、われわれが平和の歌を歌っていれば、それで守られるというようなものではない。いわゆる平和憲法だけで平和が保証されるなら、ついでに台風の襲来も、憲法で禁止しておいた方がよかったかも知れない。・・」

とある。

初出は『中央公論』昭和33年9月号。ほかの論文とともに、『敢えて言う』(資料3 中央公論社 昭和33年刊)にまとめられて刊行された。資料4にもあり。

参考資料

【資料1】 田中美知太郎全集 第26巻 / 田中美知太郎∥著 . 増補版 / 筑摩書房 , 1990.9 /0816/16/26

【資料2】 田中美知太郎全集 第10巻 / 田中美知太郎∥著 . 増補版 / 筑摩書房 , 1988.6 /0816/16/10

【資料3】 敢えて言う : 政治・哲学論集 / 田中美知太郎∥著 / 中央公論社 , 1958 /1040/T391/A

【資料4】 今日の政治的関心 / 田中美知太郎∥著 / 文芸春秋 , 1986.2 /3104/12/86

[転記用URL]

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000013538

----------------

↑この文章だけですと、憲法9条の否定ではなく、条文プラスアルファの行動が、平和を保証するためには必要なのですよ、という感じに、私には読めなくもないです。

資料2、資料3、資料4で、確認してみました。(下記の※1)

戦争は、こちらが気を付けていても意図せず巻き込まれるもの、つまり、来るなと言っても来てしまう台風に似ている、ということのようです。

そして戦争を防止するためには、憲法で決めておくだけではなく、《われわれはそれぞれに戦争防止の努力をしなければならない》ということが書かれています。

短い文章を読んで私が一番はじめに感じたことというのは、大きく言えばまあ間違ってないかもしれないけど、文章を切り取って拝借する際には注意が必要だということが確認できました。

* *

ところで、「戦争は人間が起こすものであり自然災害の台風とは違う、だからこの比喩は正しくない」という解釈をされているのを見たことがあります。なるほど、そう言われてみればそうです。

戦争に対する考え方の違いが、ここに現れているような気がします。

つまり、悪い人が率先してやるのが戦争であり、それは注意すれば回避できるものだ、と考える人と、いやそういう場合ばかりではないし避けられない場合も結構あるんじゃないかと考える人との違いという感じでしょうか。

しかしいずれにしても、戦争は人間が起こすものであることに間違いはなく、台風とはやっぱり違う気もします。

発信者が普段どんな発言をしているのか、そして読み手のスタンスによって、解釈というかその文章から受ける印象というのは結構違って来るんだろうなぁという気もします。

古代ギリシアの時代から、国家の主要な仕事は戦争でした。

そして国家間のみならず、いわゆる内部紛争と言われている戦争も、今この瞬間にも多くの地で続いています。

「紀元前431〜404年」の「ペロポネソス戦争」は、「スパルタとアテナイという二つのポリスのあいだでの戦争だったのですが、単なる二国間の紛争ではなく、寡頭制を支持するポリスと民主政を支持するポリスに分かれた、ギリシア文化圏内部での全面戦争」だったようです。

そして、「ある国のなかで少数派である派閥が、他の国に助けを求める、というパターン」は、「現実として内政干渉となり、場合によっては戦争になります。」

(参考:山岡龍一『西洋政治理論の伝統』2009. 放送大学教材)

この文章を読んで、それは昔のことで今は関係ないと考える人は少ないでしょう。私は主に中東の情勢を思い浮かべました。

確かに現代はグローバリズムのおかげで戦死者は少なくなり、貧困や飢餓も減少しました。

一方で、圧倒的な資金と技術は植民地主義につながる恐れも含んでいます。

また、思考実験ではあるものの、人間は放っておくと「戦争状態」になる、という考えもあります。

ホッブズは、人間は邪悪なわけではないけれども、自由のパラドクスによって競争社会になり(潜在的に危険)、戦争につながってしまうので国家が必要と考えたようです。

ロックは、自然状態と戦争状態は違うけれども、ホッブズの国家観に「時間」の概念をプラスして考えたらやっぱり戦争になってしまうので国家が必要と考えたようです。

(参考:山岡龍一『西洋政治理論の伝統』2009. 放送大学教材)

余談ですが、社会契約論の基礎となるこの考えは、のちに何人かの人に批判され、特にベンサムなどは、「自然権や自然法の観念を「空虚な形而上学的たわごと」として退けた」ようです。

(参考:藤原保信「自由主義はどのようにして正当化されたか」『自由主義の再検討』1993. 岩波書店. p. 53. )

批判されるということは、批判に耐え得る理論である、ということも言えます。少なくとも、時代が変われば忘れ去られてしまうような、そんな類のものではないのでしょう。

また、批判するためには自分がその理論をきちんと理解しておかなくてはなりません。

その過程で、また新しいものが積み重なっていき、その時代の人々が幸せに暮らせるための理論が構築されていくのだと思います。

余談は終わり、次に法の成り立ちを考えてみます。

ローマ法の時代から現代の日本の民法に至るまでのほとんどが、「悪いことをしてしまう人は当然いる」前提で作られています。

どうやら人間とはそういう感じのものらしいです。

社会の中に生きていると、自分が希望するしないに関わらず様々な影響を受け、それを避けるのはかなり難しいということなのでしょう。

ということはつまり、「戦争は人間が起こすものだ」という考えは間違っておらず、「それは避けられないことでもある」という考えも、次の段階としてまた正しい、ということなのでしょう。

重要視すべきは、じゃあ戦争を起こさないようにするためにはどうすれば良いのか、ということを「一緒に」考える姿勢なのだと思います。

* *

もっとも、抽象的な話をする際に、しばしば議論は拡散します。

逆に具体的な話を進める時にその点が問題になることは、あまりないと思われます。

多くの場合、この文章に対しての意識の違い自体はあらかじめ想定されていることであり、時間をかけるべきは、ある目的に向かって意識を揃えるときにどこまですり合わせができるか、という点の方です。

「理解する力がある人」はこの点においてとても重宝されますし、私はそういう人にとても助けていただいていることは有り難い限りです。

一方で、私の記憶に残っているのは、すんなりと理解されにくい論点を扱っている時の方です。

議論が噛み合わない原因のひとつとして、議論の前提を上手に合わせられないことが挙げられますが、自分に余裕がない時にはつい相手の理解力のせいにしてしまうことがあります。

今まで自分が思いもしなかった角度から、考えもしなかった論点を突かれた時に、「あぁ、自分はわかっていなかったのだ…」と自分の《無智を自覚》できるかどうかで、その場の議論を建設的なものにできるかどうかが決まると私は思っています。

そしてそのやりとりは自分が成長できるチャンスであり、実はかなり有意義な時間とも言えます。

しかしなにしろ、こういったやりとりにはとにかく時間がかかります。

「あの人は時間泥棒だ」と言われないように気をつけるべきことは、たくさんありそうです。

* *

実はこの台風の文章は、違う書物でも確認することができます。(下記の※2)

たまたま目に止まったブログで紹介され、長めの引用がされていました。

↓

台風と第九条。 - 和田浦海岸

https://blog.goo.ne.jp/wadaura1542/e/bf285b8104fa9195d14e7fcd2edd82df

『巻頭随筆』はちょうど私の手元にありましたので読んでみますと、政治家の役割と裁判官の役割は少し違うよ、ということの説明に使われているようです。

そして、《法律をつくることによって事実をも創作するわけにはいかないのである。》という文章の趣旨は、(下記の※1)で私が感じたものと合っているような気がします。

さらに違う書物でも確認できました。(下記の※3)

たまたま、私が以前引用した文章の中に入っていたのを思い出しました。

国家をつくっているわれわれの役割、ということを、契約説の流れから説明されているようです。

この文章からも、避けがたいものに対してどう振る舞うか、というニュアンスが感じられますが、大事なことは、個人であるわれわれが有限である限り国家も有限であること、そのうえで、われわれはどのように努力するかを考えることが必要である、概ねそのようなことではないかと思われます。

□■□■

(3)想像力がない人にとっては厳しい世の中だと思っていたので娘に相談してみた話:ぐるぐるの世界に入りたい人向け(17歳は46歳に何を話したか)

「見る≒知る」は、《ロゴス》の働きによって「見る→知る」もしくは「見る<知る」に行くことを学びました。

人に教えることができるし語ることができるということが《知》であることを、プラトンは注意しているようです。(★1. p. 119. )

私は、ついわかったような気になるけれどもちゃんと理解できていないことが多いです。

私の絶望的ともいえる想像力のなさは、おそらくこの能力の欠如も原因のひとつかと思われます。

今まで、パターンを覚えて気合いで乗り切る技を使っていましたが、そろそろ経験がじゃまをすることにも気をつけなければならない年齢にもなってきました。だんだんと、自分がこの状態であることの負担が大きくなってきたことを感じています。

すぐに死ぬのだったらそんなに迷惑もかからないと思うのですが、もう少し生きるのだったら、結構やばい感じです。私の周囲の優しい人たちのおかげで対外的にはそんなに困ることはないのですが(先方は困っているかもしれませんが…)、自分的にもう少しなんとかならないかなぁと思っています。

もうひとつ気がかりな点があります。

自分の想像したことは、いつも「正しくなければいけない」のではないか、ということです。

* *

岩永清滋先生(認定NPO法人ゆめ風基金理事・公認会計士)には前職でずいぶんとお世話になりました。

民主主義が私の中において机上の空論でなくなったのは、岩永先生のおかげです。

なんと今回、たまたま岩永先生が書かれた文章を目にする機会がありました。

「具体的にその場で自分に見える物だけで判断するというのは情けないことだ。人間として想像することをやめてしまってどうするのかと問いたい。

爆弾を落とされたらどうなるだろうと想像できれば、誰も爆弾を落とそうとはしないだろう。仮に間違っていてもいい。少しでも想像する力を発揮すれば今の世の中はもう少し住みやすくなると思う。」

(「KSKPゆめごよみ風だより」2019.12.05 No.89. p.02「想像する力」より抜粋)

《仮に間違っていてもいい》のですって!!

びっくりして、嬉しくなりました。

岩永先生が普段どういう考えをお持ちなのか、ほんの少しはわかるつもりですので、自分の考えを少しだけ前に進めてみます。

* *

私にとって「想像する」という行為は、少しこわいものです。

自分の考えは、世の中的にあまり歓迎されないものかもしれない、とも思っています。

それを回避するために、自分ではない誰かの意見を参考にした場合、それは果たして自分の意見と言えるのか、ということも気になっています。

でも仮にそうだとして、困ることがあるかなぁ。

世の中的にどうかということは、私の意見が誰にどこまで影響するのか考えたら本当に気楽なものです。

もし仮に多少の影響力があるとしても、間違っていることを訂正してもらえる環境に自分がいられるように努力したら、それはクリアできそうです。

例えば、NPO法人の財務諸表は、外部に向けて発信することを重要視しています。

それは、情報公開によって「間接的に」自分たちを律することになるからです。

「直接的」に律する方法(例えば監事監査)であるガバナンスとセットである、と、岩永先生は私に教えてくださったことがあります。

なぜ想像するのか、という目的に照らすと、それは社会の中で生きる自分が、進む方向または進んではいけない方向を考える為、ということですから、想像した結果が正しいか間違っているか、ということよりも、「がんばって想像した結果がこうである」ことを「社会に向かって示すこと」の方が大事なのかもしれません。

あれ、じゃあもしかして、想像の結果そのものをそんなに気にすることはないのかも。

このことを、私の娘に相談してみました。

そうしたら、「想像した結果がもし間違っていた場合、それで困ることがあるか?」と返されました。

「いや、そうでもないかもしれないとなんとなく思っているけど、でも自信がない」と言うと、「なら、宇宙の広さを定規で測りに行かなあかんな」と。たしかに…。

さらに、私に想像上の動物を書かせて「おかあは想像力がないと自分で言ってるけど、そうじゃないねん、幅があるっていうだけやねん」「あと、それを外に出す人は想像力があるって言われて、出さない人はそれがわからん、それだけのことや」と。

「なるほど、そこまでは納得できる。そしたら、理解力がない人は想像力もない、というのは合っている?」としつこく食い下がると、「やれやれまたおかあの病気がはじまった」というような顔で付き合ってくれました。

保育士にはならないけれども保育コースに通っている彼女は、発達心理学の分野から教えてくれました。

「内言(ないげん)」と「外言(がいげん)」というのがあるんだそうです。

小さな子どもは、思ったことを心の内に溜め込むことなくすぐに口に出す、つまり外に出します。

それを「外言」と言います。

「外言」は、自分が思ったことそのままを表出しているだけなので、誰かに伝えるとか教えるとかいう類のものではありません。

つまり、理解していなくても、知っているだけで言語化できるものという感じのようです。

少し大きくなってくると、「内言」が出てきます。

「内言」は、思っていても外に出さない言葉で、いわば言葉にならない言葉、ということのようです。

それは、たしかに自分が思ったり考えたりしていることなのですが、想像力につながる時もあれば、そうでない時もあります。

子どもの発達段階や行動から考えるに、理解できていなくても、知っているだけでも、想像力というのは発揮できるのではないか、というのが娘の結論でした。

あとで少し調べてみると、おそらくこの立場は、ピアジェではなく、ヴィゴツキーの方なのでしょうね。

しかし宿題がひとつできました。

見る→知る、の概念で考えた場合の、理解する、というのは、どう扱えば??

知る→理解する、と、知る≒理解する、と、少し整理が必要かもしれません。

さてそれではもうひとつの気になる点、誰かの意見を参考にするという行為はどうでしょうか。

参考の度合いにもよるかもしれませんが、最終的に決めるのは自分であることに変わりはありません。

自分ひとりでは限界があるので、それで誰かの意見を参考にして自分の考えを進めていくわけですが、もともと持っていた《直接の見聞》は確かに自分のものでありますから、それが誰か他の人のものにすり替わる、ということも考えにくいような気もします。

誰かの意見を聞いて結論が変わっても変わらなくても、それは確かに自分で考えた結果です。

しかしその条件としては、それを考える過程において、自分が正直であることが必要となるでしょう。

仮にそうだとすると、じゃあ自分がいつも正直でいられるためにはどうしたらいいのか、ということが今度は気になってきます。

もしそこまでクリアされたら、私の恐怖も緩和されそうです。

うーん、結構時間をかけて考えてはみたものの、やはりいつものようにめんどくさい話に戻ってきました。

せっかくなのでもう少し考えを進めてみますと、想像するチカラを伸ばすためには、自問自答の精度を高めることが助けになるということも言えるかもしれません。

《自分自身の本当に独立した考えを持つことが出来》(★1)るようになれば、仮に間違ったとしても、修正までの時間が短くなるような気もしています。

もし仮にそうであるならば、私にもまだチャンスがあるのかもしれません。

なお、「仮に」という言葉を多用しておりますが、人生には「仮に」がありません。

いつも思い出すのは、「住宅に「仮設」があっても、人間の生活に『仮』なんてない」という、災害対応に尽力されている方々の言葉です。

今この瞬間も、私の時間は着々と積み重なっているわけですが、本物の人生を《善く》していくために、仮のことを考えるって、なんだか少し不思議な気もしています。

…などというようなことを考えながら、いつものようにぐるぐるぐるぐるしています。

田中美知太郎先生の書物に助けていただきながら、一年後には少しでも進歩できていますようにと願いつつ、新しい年を迎えている次第です。

(注:3、のおぼえがきと(1)〜(4)は一月に書いた文章です)

□■□■

(4)本文を読む前に「あとがき」を読みたい話:カミトクの話はすっ飛ばして早く田中美知太郎の文章を読みたい人向け

下記に出典を記しますが、その前に、今回のテーマにも関係する文章を書き写しておきます。(※A)

つくづく私は「あとがき」が好きなようです。

もしこの投稿を短くまとめるとしたら、「カミトクは「あとがき」が好きである」ということになりそうです。

ありがとうございました(^^)

----------------

(※A)

「中央公論」に発表したものが一番多く、内容も綜合雑誌むきのものが多いかも知れない。

それは政治や時事にひっかかりを生ずる点があるので、自然また当りさわりも多いことと恐れている。

わたしはこれと同種の文集「政治的関心」を出した時にも、政治論や宗教論は食卓の話題として適当でないということにふれて、わたしの言うことが読者の感情をそこね、仲違いを生むようなことになりはしないかと恐れたのであるが、事情は今回もまた同じだと思う。

しかしそのような仲違いは、既にわたし自身の内部に生じているので、今さら仕方がないとも感じられる。

わたしは正直でありたいのだ。

むかしの人は、他人がどんなに言っていても、自分が自分にも言えないようなことは信ずるなと教えている。

わたしはほかの人たちと同じように考え、同じように言えるのなら、どんなに楽だろうと思うことがしばしばである。

しかしわたし自身のうちに異論がある限り、わたしはこれを無視して、他の人たちの言うことを無理に信じこむわけにも行かないのである。

わたしの貧しい経験では、自分に正直である方が、やはりよかったと思うことが多い。

そしてわたしの異論、わたしの疑問を正直に言う方が、結局は他の人たちのためにもなるのではないかと考えている。

わたしは自分の異論を固執しようとする者ではない。

しかしそれが問題として取り上げられ、正当な取扱いを受けることは希望したいと思っている。

われわれが真に意見の一致をもつようになり、本当に和解することができるためには、むしろ異論の取扱いこそ大切であると考えられる。

反対論を知らない一本調子の議論が支配することは、過去においても現在においても、わたしたちの精神の最も危険な病状なのである。

思想や精神に関心をもつ者の何か義務の如きものがあるとすれば、それはこのような病状と戦い、敢えて苦言を呈することも、その一部となるだろう。

しかしわたしが何を知っていると言うのか。

わたしはあらゆる専門家の外に立って、もの乞いをする素人論の立場にあるのだ。

わたしは自分の貧しさを思う時、敢えて言うことの苦しさを痛感する。

しかし正直に教えを乞うことが、恐らく哲学の仕事であろうかとも考えている。

一九五八、九、六

----

(田中美知太郎『敢えて言う:政治・哲学論集』昭和33(1958)年. 中央公論社. pp. 225-226. あとがきより抜粋)

----------------

----------------

(※1)

この四月ころの新聞の片隅に、海外こぼれ話として、こんな記事がのっていた。

「海外に駐在する米国の特派員のうち、七割近くまでが十年以内に世界戦争が始まるだろうと考えている。この調査は諸外国にある記者クラブに所属する米新聞記者について行われたもの。またこれらの記者のうち三分の二は、米国は大戦争を防止するために充分な措置をとっていないと考えている。」

これはあまり愉快な記事ではない。われわれの神経では、このような記事そのものが不都合だとさえ感じられる。恐らく日本の新聞記者の場合だったら、このような危険を感じたとしても、これを公言することは憚ったであろう。われわれの感情から言うと、戦争は起こるはずがないのであり、このような記事は、新聞の片隅に「こぼれ話」として、わずかに笑草にすることだけが許されるのかも知れない。むかしエジプトの王様が、味方の敗北を知らせに来た使者を斬り殺したという話がある。われわれもいやな話は聞きたくないのである。しかし敗北の報道を抹殺しても、敗北そのものは動かすことができない。

現在世界の出来事は、いつも世界戦争の危機をはらみ、世界的な対立の一部分として見られなければならないものをもっている。純然たる国内問題などというものは、存在しないかも知れないのである。われわれはこれらのいわゆる冷厳なる事実、あるいは可能性を、いつも頭に入れていなければならない。平和というものは、われわれが平和の歌を歌っていれば、それで守られるというようなものではない。いわゆる平和憲法だけで平和が保証されるなら、ついでに台風の襲来も、憲法で禁止しておいた方がよかったかも知れない。わが国自身が強固でなければ、中立宣言などというものは、世界戦略の前に簡単に無視されてしまうだろう。しかも戦時の占領政策は、われわれの経験したものより、はるかに苛酷なものとなるだろう。最悪の場合には、われわれが内戦のうちに巻き込まれてしまうかも知れない。

「もし世界戦争が起こったら……」と、わたしは米国新聞記者の観測記事から、ふといろいろな可能性を考えて、神経質な評論家の何倍も暗い気分になってしまった。この戦争防止のために、米国は充分の努力をしていないと言われているが、それは米国だけにまかせられることではないだろう。わたしは首脳会談を大勝負になるかも知れないと言い、中近東問題を米英諸国が、どうさばくかはいい見ものだと言ったが、しかしこのような高みの見物は、やはり許されないことだと思う。われわれはそれぞれに戦争防止の努力をしなければならないし、わが国の立場も困難なのである。われわれはこれを世界の問題として、われわれの立場から考えて行かなければならない。

----

(資料2:田中美知太郎「今日の政治的関心(二)」『田中美知太郎全集第十巻』昭和52(1977)年第二刷. 筑摩書房. pp. 247-248. )

(資料3:田中美知太郎「今日の政治的関心」『敢えて言う:政治・哲学論集』昭和33(1958)年. 中央公論社. pp. 213-215. )

(資料4:田中美知太郎「今日の政治的関心(一)『今日の政治的関心』昭和61(1986)年. 文藝春秋. pp. 17-19. )

----------------

----------------

(※2)

いまこの条約の前文とでも呼ぶべきところを読んでみると、「戦争ヲ率直に放棄スベキ時機ノ到来セルコトヲ確信シ」とか、「戦争ノ共同放棄ニ世界ノ文明諸国ヲ結合センコトヲ希望シ」とかいう、「確信」や「希望」を表明した文句が基調をなしている。だから、いわゆる戦争放棄の条約なるものは、これらの確信や希望がみたされることを前提とした一種の条件文と見なければならないことになる。つまり「もし……ならば」戦争を放棄してもいいという意味が実質だとも考えられる。ところが、この条件はなかなか充足されないのが事実であって、この条約締結後の世界の歴史は、むしろ正反対の途を歩んだことになる。このような場合、この条件文のなかに言われているようなことが、事実となることを条約文は命令することができるだろうか。どうも出来そうもないようである。法律をつくることによって事実をも創作するわけにはいかないのである。「台風ノ襲来ハコレヲ禁止スル」という憲法をつくったり、法廷において「地動説はあやまりであるから、これを説いてはならない」というような判決を下すとしたら、ずいぶん滑稽なことになるだろう。それでもやっぱり台風はやって来るし、地球は動くからだ。」

----

(田中美知太郎「でも地球は動く」『巻頭随筆』昭和53(1978)年4月15日第1刷. 文藝春秋. p. 94. )

----------------

----------------

(※3)

つまり契約社会のリラティヴィティ(相対性)ということで、ギヴ・アンド・テークの関係です。自分の自由を制限し、自分の持っている収入の幾分かを国家に集めて供託すると、それがいろいろな施設を作ったりあるいは保護したりというふうに戻ってくるのです。国家はわれわれがつくるものであるから、われわれの力が有限である限り、国家の力も有限であり、国家に要求できる範囲というものは決まってくるわけです。その社会の生産力に釣り合ったところで、リラティヴにしか考えられないのです。私はいつか言ったことがあるのですが、「憲法第何条かに“台風の襲来はこれを禁止す”とすれば台風が来ないか」と。そんな馬鹿げたことはないので、憲法を実現するものは有限の力を持った現代の日本国家しかないのです。われわれは別に宇宙や人類から月給をもらっているわけではなく、われわれの住んでいる社会のお互いのところで融通して金をもらっているのです。相対的に考えなければならないのです。契約説の基本は相対的な考えです。国家も絶対ではないし、個人も絶対でないということでしょうね。

----

『田中美知太郎 戦後四十年の発言 政治・教育・社会』

「教育・国家・教師」ーインタヴュー(1969.3.10「教育と文化」)より、引用部分 pp. 256-257.

田中美知太郎(著). 加来彰俊・北島美雪(編). 昭和62(1987)年4月25日第1刷. 筑摩書房

----------------

□■□■

4、各節を締めくくる文章を書き出してみました

今月も締めくくりの文章を先に書き出します。今月は図があるからいいじゃないかという気がしなくもないですが、図と文章では役割が違いますし、私の解釈が適切である保証もありません。

今回読み直して、そして書き写しをしながら考え、図には新たに書き加えたいことも出てきました。しかしおそらく、書き加えると言うよりは、まったく新しい紙に一から書いた方がいいような気もしています。

実際に田中美知太郎先生は、哲学について説明されるのに、前回はあの道からだったけど、今回はこの道から、というように、いろんなルートを通っておられるようです。

もう少し言うならば、一つ一つの言葉のボリュームが出て来て、今まで細かった文字が太く見えると言うか。今まで行間の「間」が広く感じられていたのが、なんか狭くなったと言うか。例えて言うならそんな感じがしています。(こんな時期に密密する話ですみません…)

自分だけの哲学である「永遠の哲学」を思い出すためには、「歴史的な哲学」と呼ばれ古典のうちに充実している哲学的真理を思い切ることは出来ません。

ただ、哲学の古典は経典的性格を持っているとはいえ、私たちはそれを自由に否定することが出来ます。哲学には思想の自由というものが根本において前提されていなければならないからです。

しかしながら、そこまでたどり着けるごくわずかの人でも、自分の思想に対する相当厳しい吟味が必要となってくるのでしょう。

その助けとなるのが、(口外された)「ロゴス」なのかもしれません。

1月は、この図でなんとか視界が保たれて前に進めそうな感じでした。そして7ヶ月経った今は、メガネのピントが合ってきたというか、ぼやけていた視界が、ほんの少しですが、はっきりとしてきました。実際にメガネは老眼鏡に変えたのですが、もしかしてそのおかげでもあるのでしょうか。

* *

第一節

「たとえば色と音とが共に「ある」というようなことは、ただ色のみを見る眼の知ることでもなければ、また音のみを聞く耳の知ることでもないのである。われわれはただ色と音とに就いて、それが共に「ある」ことをわれわれ自身に向って私(ひそ)かに語るのである。そして既にこの私語は未だ口外されぬロゴスなのである。まことにわれわれの思考は見聞されたもの、思い浮べられたものに就いての私かなる自問自答であって、われわれはこの無声の言語を用いることなしには考えることが出来ないのである。思考は既に独語である。」

第二節

「そしてソポクレスは最後に歌われるコーラスを通じて、人間的限界を守る思慮深さが幸福の第一要件であって、驕者の分に過ぎた言葉(メガロイ・ロゴイ)は手ひどい打撃をもって報いられるであろうことを誡めている。すなわち口外されたロゴスはかえって悲劇を不可避なものとなしたのである。」

第三節

「国家の正義は個人の正義を包括し得なければならない。ソポクレスの描くクレオンは、ギリシア悲劇の典型的人物として、アンティゴネに劣らず高貴である。しかし彼は一国の統治者として、また未だ年若いハイモンやアンティゴネたちの保護者として、より多くの思慮を必要としたのである。この点ソポクレスは、一部の解釈家の見るごとく、クレオンとアンティゴネを同列においていなかったように思われる。誤過はクレオンの方に多かったのである。」

第四節

「すなわちゼウスの正義は復讐の正義を包括してなお余裕のあるものだったのである。そしてこのような正義を学ぶことが、かの『アンティゴネ』においても、クレオンに対して要求されていたのである。そして何ものをも憚ることのない放縦が許さるべきでないと共に、単なる恐怖心にのみ頼るところの暴力的独裁もまたねがわしいものではないということを、アイスキュロスはコーラス(五二六 − 八)を通じ、またアテナの陪審官に対する注意(六九六)を通じて、アテナイ市民に教えようとしているのである。」

第五節

「要するに、神ならぬ人間が第三者となる場合にしても、もしその人が真によき人であるならば、われわれはその解決が当事者間のそれよりもよりよいものであることを期待することが出来るのではないであろうか。そしてわれわれがよき裁判官に対して要求するところのものは、ロゴスのうちに事柄の真相を見る能力であって、いわゆる認識不足のごときは少しも問題にはならないのである。裁判官は犯罪の体験を必要とせずということは、既にプラトンが『理想国』(四〇九AB )においてこれを明らかにしたことなのである。体験はただちに知識ではない。この間の区別を乱す体験至上主義は、裁判官に犯罪行為の体験を要求するのと同じことである。」

第六節

「そして他の人々と語り合うことによって、われわれは必ずしも同意見でないことを覚る。この矛盾を解くために、われわれはついにヒュポテシスの考えにまで来ったのである。そして問答のうちに自己を忘れて得られたホモロゲーマの中に、はじめて事物の真相を見ることが出来たのである。そしてヒュポテシスからこのような帰結において、われわれはまた同時に最初の出発点へとかえることが出来るのである。そしてロゴスは絶えず繰り返される始めと終りとの間のこの往復に、出来るだけ遠く遠く飛翔するのである。そしてロゴスが現実的具体的となるのは、かえってかかる飛翔によってなのである。プラトンがあの美しい想起説を得たのは、「ひとは自分が既に知っているのでないものを学ぶことは出来ない」というソフィストの難問からであり、レウキッポスがアトムの考えに到達したのは、無限分割に関するゼノンの最も抽象的な論理からなのである。」

□■□■

(前置き不要ですぐに本文に入りたい方はこちらから↓↓)

【田中美知太郎「ロゴス」1938年10月(『ロゴスとイデア』より)】

発表:1938(昭和13)年10月『思想』

所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店

今回の引用:

1)1968(昭和43)年10月『田中美知太郎全集第一巻』筑摩書房. pp. 105-134.

2)2014年(平成26年)6月『ロゴスとイデア』文春学藝ライブラリー. pp. 149-191.

3)1947年9月第1刷, 1977年7月第3刷『ロゴスとイデア』岩波書店. pp. 131-170.

* *

1933 国際連盟脱退通告。塘沽停戦協定。/京帝大滝川事件。/ドイツ, ナチ党政権独立。アメリカ, ニューディール政策開始。

1934 満州国帝政実施。/丹那トンネル開通。

1935 天皇機関説, 問題となる。国体明徴声明。/湯川秀樹, 中間子論。第1回芥川賞・直木賞。/イタリア, エチオピアに侵入。

1936 二・二六事件。日独防共協定。/スペイン内戦(〜1939)。西安事件。

1937 盧溝橋事件:日中戦争。日独伊防共協定。/文化勲章制定。国民精神総動員運動。

1938 近衛声明。国家総動員法。張鼓峰事件。/ミュンヘン会談。

1939 日米通商航海条約廃棄通告。/独ソ不可侵条約。第二次世界大戦(〜1945)

1940 北部仏印進駐。日独伊三国同盟成立。/津田左右吉著書発禁。/南京に汪政権。

1941 日ソ中立条約締結。南部仏印進駐。ハワイ真珠湾攻撃:太平洋戦争(~1945)。/国民学校令公布。/大西洋憲章。独ソ戦争。

1942 翼賛選挙。ミッドウェー海戦。/関門海底トンネル開通。

1943 ガダルカナル撤退。学徒出陣。/イタリア降伏。カイロ会談。イタリア降伏。カイロ会談。

1944 サイパン島陥落。本土爆撃本格化。

1945 東京大空襲。アメリカ軍,沖縄本島占領。広島に原子爆弾。ソ連参戦。長崎に原子爆弾。ポツダム宣言受諾。降伏文書に調印。連合国軍の本土進駐。五大改革指令。財閥解体。農地改革指令。新選挙法(女性参政権)。労働組合法。/ヤルタ会談。ポツダム会談。国際連合成立。インドネシア独立。

1946 天皇人間宣言。公職追放令。農地改革。金融緊急措置令。極東国際軍事裁判開始。日本国憲法公布。/第1回日展。第1回国民体育大会。当用漢字告示。/フィリピン独立。インドシナ戦争(〜1954)。

1947 二・一ゼネスト中止。労働基準法。独占禁止法。日本国憲法施行。/教育基本法・学校教育法公布。六三制実施。/インド・パキスタン分離独立。コミンフォルム結成(〜1956)。

(年表:山川出版社『詳説日本史B』p. 424より)

----------------

(なお書き写しに関しましては、田中美知太郎先生の著作権継承者である田中氏より、長い引用大丈夫ですと許可をいただいております)

----------------

一

ロゴスという言葉といっしょにいつも私が思い出すのは、プラトンが『パイドン』の中に述べている次のような考えである。すなわち「ものの真相を見きわめようとする者は、直接に事物そのものを見てはいけない。たとえば日蝕の観測に太陽を直視する者は往々にして眼を損ねる。われわれは水その他の物質に太陽の姿を映して、間接にこれを見るようにしなければならない。ちょうどこれと同じように、事物を直接に耳目で捉えようとする時、われわれの精神はかえって盲目となって何ものも見ることが出来なくなる。われわれはむしろ事物に直面することを避けて、これをロゴスの中に見るようにしなければならない。われわれはかくすることによってかえって事物の真を捉えることが出来る」(九九DE )という考えである。無論これは一個のパラドクスである。一般には人々はむしろ直接にものを見るだけで充分だと信じている。そしてロゴスというようなものは、そこに見られた事実の面影を声音や文字に写しただけのもので、見られた事物そのものにとっては全くの余計者だと思われがちである。この点では、プラトンが与えている日蝕観測の例もまたロゴスについて同様の考えを許すもののように思われる。しかし彼はその点において人々のそういう考えを許すまいとして、「ロゴスの中に見る」ということは何か影を見ることのように考えられてはならぬと断わっている。それではロゴスは果してどんなものなのであろうか。

ロゴスを事物の影に過ぎないと考える人々は、いま述べられたように、ものは直接に見るだけで充分だと考えている。そしてこの考えは、事物が見られるだけで充分に捉えられていて、ものはちょうど見られた通りにあるという信念にもとづいている。別な言葉でいえば、人々は先ず間違いなくものを見たと信じているのである。そして事物はまさに見られた通りであり、自分は事物の真を把握し、事物を知っているのだと信じているのである。しかしこのような信念には何らの保証もない。彼等が果して事物を見たかどうかということさえ疑わしい。彼等はただ見たと信じているに過ぎない。そして「ものを見ることが即ちものを知ることである」というような考えは、プラトンが『テアイテトス』の前半において、まさに許すべからざる思想として徹底的批判を加えたところのものなのである。人々のこの信念は事物が人によって全く正反対に見える場合や、同じ人にあっても時によって違って見える場合などに特別の困難を感じなければならなくなる。たとえば正気の人の眼と狂気の人の眼と、どちらをわれわれは信ずべきかに就いて惑わなければならなくなる。なぜなら見るという点では両者は同じであって、しかも見ることは既にそれだけで知るということなのだから。いわゆる sinnliche Gewissheit のこの矛盾を解く一つの方法は、互いに違って見られたおのおののものを同一事物の異った各一面であると考えることだろう。われわれはこの考え方によってとにかく先ずわれわれの信念を救うことが出来る。すなわち人々はなお自分の見たものを信じてよいのである。たといそれが他人の信念と矛盾し、他人の所見と異るにしても、われわれは一応それをそれだけで本当だと信ずることが出来るのである。ただわれわれの見るところのものは事物の一部分に過ぎないから、これを事物の全体と信じてはならないのである。ものはまた他のようにも見られ得ると考えなければならない。しかしながらわれわれは、ものを自分の眼でしか見ることが出来ない。他人の眼で見るものを自分で見ることは出来ない。また従って、自分の見たものと他人の見たものとをおのおのその一面とする事物の全体を直接に見るということは出来ないわけである。われわれは自分の見たと信ずるものを、自分の見ることの出来ない他の多くの面をもつ、もっと別なものの単なる一面であると考える時、既にわれわれは自分が直接に見るだけのものでは充分でないと考えなければならなくなっているのである。かくてわれわれは自分がただ直接に見ているだけのものを越えなければならなくなる。そしてかく越えさせるものがすなわちロゴスなのである。われわれは互いにその見聞を語り合うことによって、われわれの直接に自分で見聞するだけのものが事物のすべてではないことを覚る。かくてヘラクレイトス( Fr. 2, H. Diels )もまたロゴスを公共的なものとして、これを各人の独了見に対立せしめている。

しかしながら、この解決は必ずしもすべての人を満足させるものではないであろう。『テアイテトス』におけるプロタゴラスはもっと徹底した感覚主義の立場に立つ。彼にとっては、各人の異って見るところのものをおのおのその一面として綜合統一する別な物の存在は必要とならない。すなわち一瞬一瞬に見えては消えて行くものの外には他の事物の存在を考える必要はないのである。また同じものが異った人々によって全く正反対に見えるというようなことは少しも困難にはならない。なぜならどうしてそれが同じものでなければならないのか?その異って見えるものが同じだというような保証はどこにもないのである。もし異って見えるならば、それはむしろ同じものではない、異ったものなのだと言うべきである。そして既に同じものでなければ、それが異って見えたところで何の困難もないはずである。人々はおのおの異ったものを見ているのである。そして事物はまさに見られた通りにあるのである。あらゆる人のあらゆる時に見たものは皆ことごとく本当なのである。従って人はおのおのその直接に見るものだけで充分なのである。万物の尺度は各人に存する。またものは各人の見るところのものを外にして、別にそれ自体の有をもつものではない。否、その各人といえども、瞬間瞬間の感覚の外には、別に自己自身の存在をもつものではないのである。かくて『テアイテトス』におけるプロタゴラス主義は「ものは直接に見るだけで充分である」とする立場の徹底的展開を示すものとなっている。しかしながら、もしわれわれがこのプロタゴラスのごとくに考えるならば、われわれはどうして互いに語り合い、また互いに了解し合えるのであろうか。そこには何らの了解も存しないのではないか。人はおのおのその異るものを見るのみであって、言葉の指す意味もまた異る。ロゴスはただ音楽のごとく、また料理のごとく、ただ他人を喜ばせ、他人を魅惑するために調理され、作曲される感覚物なのであろうか。プロタゴラスやゴルギアスがその手腕を誇るレートリケー(弁論修辞法)とは実にかかるロゴスを取扱う技術なのであると考えられる。

技術とは、しかしながら、たとえば人々の味覚を確実に喜ばす方法の知識である。そしてこのような知識は必ずしも万人の所有ではない。料理人でなければ、人は他人の味覚を喜ばす方法は無論のこと、自分自身の味覚を喜ばす方法についてさえ確実ではない。そして数多くの他の技術がまた、人は各個人だけで充分なものではないことを教えてくれる。難病や難航や難戦に際して、人々がその救いを求めるのは、途方に暮れた自己自身に対してではなくして、何か確実な方法を知っていると思われる医者や船頭や職業軍人に対してなのである。従って人は、プロタゴラスの主張するような、誰でもあらゆることに充分間に合う者などではないのである。かくて人は自分が直接見るものだけで充分であるとする立場は、これをプロタゴラス主義から守ることによって最もよく守られると思われたのであるが、今はしかしそれが現実における学問や技術の存在と矛盾するように思われるので、プロタゴラスが万物の尺度と呼んだ一般の人々の思いなしによって見ても、もはやそれは支持が困難となるわけである。なぜなら一般の人々はそれぞれの危機において、自分の直接に見るところのものをもって万物を判断するの尺度となす代りに、むしろ自分より賢いと思われる他人の判断に頼ろうとするからである。すなわち見ることが直ちに知ることなのではなく、知識は各個人が直接に見聞するものと同じではないのである。のみならず、一般に人々が直接に見たと信じている事柄の中にも、実際には少しも見られなかったものが少なからず存在するのである。いわゆる「所与性の範疇」に関する論議は今日の哲学常識に属するものと見なすことが出来るであろうが、それはプラトンが『テアイテトス』(一八四B以下)の中において既に明確にしておいた事柄なのである。見られたものの「ある」ということや互いに「異る」ということや、またはそれが「二つ」あるということなどは、決して直接に見られたことではなく、われわれが自分の方からその見られているものに対して附け加えて考えたことなのである。たとえば色と音とが共に「ある」というようなことは、ただ色のみを見る眼の知ることでもなければ、また音のみを聞く耳の知ることでもないのである。われわれはただ色と音とに就いて、それが共に「ある」ことをわれわれ自身に向って私(ひそ)かに語るのである。そして既にこの私語は未だ口外されぬロゴスなのである。まことにわれわれの思考は見聞されたもの、思い浮べられたものに就いての私かなる自問自答(*)であって、われわれはこの無声の言語を用いることなしには考えることが出来ないのである。思考は既に独語である。

(*)普通に「問答する」の意味に用いられているギリシア語「ディアレゲスタイ」がホメロス(『イリアス』第十一歌四〇七行、第十七歌九七行、第二十二歌一二二行)において、ただ自問自答する思案の意味にのみ用いられていたという事実は、この点において極めて興味のあることだと言わなければならないであろう。そしてホメロスにおいては単にわれわれへの暗示として止まっているところの、思考のこの問答性は、また思考とロゴスと思いなしとの同一性と関連して、プラトン『テアイテトス』一九〇A、『ソピステス』二六三E、『ピレボス』三八C などにおいて明白にされている。

二

かくて、人々が直接に見たと信じているものの確信の中にも、既に人がそれに就いて自己自身に私語するところのロゴスが、そこに直接見られたものの外に含まれているのである。そしてかく語ることによってロゴスは、ただ直接に見られたものを無駄に反覆するのではなくて、それまでに決して、直接に見られることのなかった全く新しいものを自分の方から附け加えるのである。われわれはロゴスのこの根源性を疑うことは出来ない。しかもわれわれは、ロゴスの私語するところのものを直接に見ることは出来ないけれども、ロゴスはわれわれの見るところのものに就いて語るために、見られたものそのものをもいわゆる知覚判断の形において、これをロゴス化して自己自身の中に取入れることが出来るのである。かくて人々が直接に見たと信じているものは、往々にしてその全部がロゴスなのである。このことはしかしながらわれわれを再度プロタゴラス説へと導く。なぜなら、プロタゴラス説は、既に述べられたように、人々が自分で直接見聞したものに就いて抱くところの確信を全的に救おうとする企てとして解釈されるのであるが、この確信はまた人々が自己自身のうちに私語するロゴスとしても考えられるからである。事実プロタゴラス説は「ものが各人の思いなす通りのものである」という主張でもあったのである。われわれはしかしここに再びプラトンのプロタゴラス説批判を繰り返す必要はないであろう。各人が万物の尺度ではなく、ただ知識する者のみがそれぞれの事柄の尺度なのであって、われわれは病気については医者の判断に頼るのである。しかし私語的ロゴスが口外されずに自己自身の思考として止まっている限り、われわれは事物についての唯一つのロゴスを識るのみであって、事物はまさに我がロゴスの説くがごとくであると思われるのも事実である。しかし私語的ロゴスの自己満足は、それが一度口外される時、もはやそれは持ち続けることの出来ないものとなる。われわれは自己のロゴスと全く異るところの数多くのロゴスの存在を知らなければならなくなるからである。沈黙はその時までこれらロゴスの矛盾対立を蔽い隠していたのである。そしてさきにわれわれが直接に見たものを信ずる立場において、ものがおのおの異って見えた場合に感じたと同じ困難を、今は私語されるロゴスを信ずる立場において、もう一度感じさせられるわけなのである。われわれはいかなる解決を試むべきであろうか?

さきの場合においてわれわれは、互いにその見聞を語り合うことによって、自己の見聞だけが事物のすべてでないことを覚り得るように考えたのであるが、いまの場合解決はそのように簡単ではないと思われる。われわれは自己のロゴスを口外することによって、互いにそれが他のロゴスと矛盾対立するのを見るのみであって、さきの場合に想像されたような、これらの対立を綜合統一する全体者というようなものは未だ直ぐには考えることが出来ないのである。すなわち口外されたロゴスは直接には調停されずに、むしろ対立せしめられているのである。従ってこの矛盾をいかに解決すべきかはなお問題なのである。そしてもし矛盾を綜合統一する全体者というようなものがこの解決をもたらすとするならば、その全体者はいかにして見出されるか、またその場合の解決とはいかなる意味であるかということも問題となるであろう。たとえばテバイの主権者クレオンにとっては国家とその秩序とは最高至上の事柄であった。従って国家に叛逆したポリュネイケスは厳罰に処するのが至当であると考えられた。なぜなら賞罰を厳正にして国法の重んずべきを教えなかったならば、国家の秩序はたちまちに乱されるの危険があると思ったからである。ところがポリュネイケスは今、テバイの城外にエテオクレスと兄弟相討して果ててしまった。死者ポリュネイケスを罰するの方法はその埋葬を禁じ、これを鳥獣の餌とするより外はない。なぜなら人々の信ずるところによれば、埋葬されない死者はかの世に行くことが出来ず、いつまでもこの世をさまよい歩かねばならなくなるからである。従ってこの埋葬は死者にとっての一大事であり、死者の血縁者や友人にとっては神聖な義務なのであった。しかしクレオンの厳命が出た今となっては、死の危険を冒してこれを葬ってくれる友人とてなかった。また血縁の者もほとんど死に絶えて、その姉妹たるアンティゴネとイスメネがいるばかりであった。そこでアンティゴネは埋葬を自分達に課せられた義務であると信じた。彼女にとっては血縁の結合は国家的結合よりも重大であって、血縁間の掟はすなわち神の命であるが、国法は人君の命令に過ぎなかった。かくてポリュネイケスの埋葬に関するクレオンとアンティゴネの信念は全く相容れない矛盾であった。そしてこの矛盾はまたロゴスの矛盾として、ソポクレス作『アンティゴネ』のうちに、あるいはアンティゴネとクレオンの言い争いとして、あるいはアンティゴネ姉妹の会話として、またクレオン父子の対話として展開する。しかも語られたロゴスはただ対立を鋭くするばかりで、両者は毫もその所信を翻さないのである。しかし実際においては、アンティゴネは強大な国家権力の所有者の敵ではなかった。彼女は埋葬の形式を試みただけで、捕えられて自殺しなければならなかった。しかしその時クレオンはまた、己が恋人を奪われた我が子ハイモンの自殺と、子の後を追った母親すなわち自分の妻の死とを知らなければならなかった。そしてソポクレスは最後に歌われるコーラスを通じて、人間的限界を守る思慮深さが幸福の第一要件であって、驕者の分に過ぎた言葉(メガロイ・ロゴイ)は手ひどい打撃をもって報いられるであろうことを誡めている。すなわち口外されたロゴスはかえって悲劇を不可避なものとなしたのである。

三

ロゴスのこの矛盾を解くものとして、われわれはさきに綜合的全体者の考えを挙げて来た。それは矛盾するロゴスに対して一応これをおのおのは正しいものであると認めるのであるが、しかしそのおのおののロゴスが語るところのものはただの一面であるとして別にこれらを綜合統一する全体者を考えるのである。この全体者は直接にこれを見ることは出来なかったのであるが、しかしこれをロゴスのうちに語り、思考によって捉えることは可能であると考えなければならぬであろう。すなわちわれわれはここにおいて綜合的ロゴスとか全体的ロゴスとかいうようなものを別に考えることが出来るわけである。そして個々のロゴスの矛盾はこの全体的ロゴスのうちに解決されると言うことが出来るであろう。すなわちこの解決によれば、アンティゴネのロゴスも又クレオンのロゴスも、それがおのおのこれらを綜合統一する全体的ロゴスの一面をなしている限りにおいて、おのおのそれは正しいのであるが、しかし彼等が各自のロゴスを唯一のロゴスと信じて、過分にも部分的ロゴスをもって全体的ロゴスとなした点に、彼等の誤過〔原文ママ〕があったのである。そしてその罪の故に彼等はいずれも罰せられたのであるということになる。しかしながらこの解決の予想する全体的ロゴスの存在というものは未だ保証された事実ではなかったのである。われわれは各人のロゴスが唯一のロゴスではないことを指摘しただけでは、未だ綜合的全体者のロゴスに到ることは出来ないのである。なぜならロゴスが一つだけでないということは、既に自己のロゴスと対立するロゴスの存在によって明らかにされていたのである。そしてこの対立的ロゴスの存在の故に人々は、卒然として綜合的ロゴスというようなものが語られたところで、容易にその存在を信ずることは出来ないのである。なぜならその綜合的ロゴスがどういう仕方でこれら矛盾ロゴスを両立せしめるかは甚だ疑問だからである。また矛盾の両立だけなら、それは既にプロタゴラス説が綜合的全体者などという余計なものなしにも与えることが出来たことなのである。すなわちアンティゴネにとってアンティゴネのロゴスが正しく、クレオンにとってはクレオンのロゴスが正しいという考え方があったのである。しかしながら、この考えはアンティゴネにとっても、またクレオンにとっても、全くの無駄言として聞かれたであろう。なぜなら、要するにそれはロゴス対立の事実をそのまま反覆して述べたまでのことであって、今さら言うまでもないことだと思われるからである。従ってロゴスの矛盾は、これによってはアンティゴネとクレオンの間にあって少しも解決されず、悲劇はかえって不可避となるのである。もしいわゆる綜合的全体者のもたらす解決というものが、ただこのようにあらゆる矛盾対立をそのまま綜合統一するということにおいて成り立つものだとするならば、それはプロタゴラスのこの解決と大差なきものと考えねばならないであろう。プロタゴラスが「にとって」と言うところを、それは「一面において」と言うだけの違いである。それとも、その綜合的全体者は矛盾をそのまま綜合するのではなくて、これを一度は根本的に否定した上で自己の中に取り入れるものなのであろうか。ちょうどそれはかの「ト・アペイロン」のごとく、一切の対立がそこへ没落して行く否定的原理なのであろうか。もしそうなら、われわれはとにかくそこにおいて矛盾の解決が、対立そのものの否定を通じてなされるのを認めなければならないであろう。すなわちロゴス間の矛盾対立は、ロゴスそのものがそれぞれに否定されることによって、同時にまたその間の矛盾対立も否定されるというわけなのである。しかしながらこの解決は、クレオンとアンティゴネの間の対立を解消することが出来たとしても、その解決原理となるもの自体がまたアンティゴネやクレオンに対して新たな対立を形づくることになりはしないであろうか。彼等があくまでも自己の正義を信じている限り、これを否定するいわゆる「永遠の正義」なるものは、これと絶対的な矛盾対立にあることとなるであろう。そしてこの矛盾の解決が新たな問題となるであろう。無論ひとはアンティゴネとクレオンの処罰をもってかかる解決と見ることが出来るかも知れない。しかしこれは単に一方的な解決であって、このような解決なら、クレオンもまたアンティゴネに対して行うことが出来たのである。それは相互の理解なく行われ、ロゴスの矛盾としては未解決のままに止まるのである。そしてわれわれはこの解決において、われわれ自身を直ちに永遠の正義の立場において、その見地から、アンティゴネが彼女自身としては正しいにもかかわらず自殺しなければならなかったのを当然のこととして眺め、またクレオンの不幸も彼の正しさにもかかわらず、これまた至当のこととして見ているのであって、その解決はただ傍観者の側における解決に止まるのである。多くの歴史的哲学は、このような事後( post factum )論理をもって満足しているようであるが、それは悲劇の幕が閉じてから語られる下手なエピローグに似ている。ヘラクレイトスならもっと上手に語ったであろう。

ヘラクレイトスによれば、「火は土の死を生き、空気(アエール)は火の死を生き、水は空気の死を生き、土は水の死を生く」( Fr. 76 )というがごとく、万物はその根本において絶対に相容れない生死の矛盾関係にあるのである。そして「精気(プシューケー)にとって水となることは死であり、水にとって土となることは死である。しかも土からは水が生じ、水からは精気が生ずる」( Fr. 36 )と言われるがごとく、生成はこれら対立物間の生死的転化と解されている。そして火が死んで(空気となり、空気が死んで)水となり、水が死んで土となるの道と、土から水が生じ、水からその他のものが生ずる道とは、それぞれ「下への道」「上への道」( Diog. L. IX. 9 )と呼ばれ、この「上下の道は同じ一つのものだ」( Fr. 60 )と言われている。すなわち彼は生死的転化において矛盾対立の一体であることを見ようとしたのである。つまり彼の究極の考えは矛盾の即一ということにある。「神は昼夜であり、冬夏であり、戦争平和であり、飽満飢餓である」( Fr. 67 )というのもこの意味である。そしてこの解決のために彼は第三者、たとえばアナクシマンドロスが反対物生成の始めと終りに措いた否定的原理「無限定者」のごときものを、別に設けることを必要とはしなかったのである。「互いに他の死を生き、他の生を死ぬ」( Fr. 62 )という矛盾関係において対立物は互いに同一であり、矛盾はそのままの調和なのである。すなわちその「調和は弓や琴のそれのごとく、逆方向に張合う( παλίντονος )( Fr. 51 )ことにおいて成り立つものであって、かく「相違するものからこそ最も美しい調和は生れる」( Fr. 8 )のである。もしわれわれがアンティゴネの悲劇をそのまま眺めようとするならば、われわれはかく見ることによって最も美しい眺めをもつことになるであろう。互いに他の不正を正義とする絶対的矛盾はそのまま美しい調和をなすのであって、この外に矛盾の解決となるようなものは過去にもなかったし、また将来にもないであろう。上下道は永遠に循環し、矛盾は未解決のまま永遠に繰り返されるであろう。

しかしながら、ヘラクレイトスのこの智( Fr. 50 )もまたやはり第三者的見地に立っている。それはアンティゴネの悲劇を眺める第三者の智であって、アンティゴネもクレオンも与(あずか)ることのない智である。彼等はおそらく「万物」がちょうどヘラクレイトスのいわゆる「ロゴスに従って生起しつつあることを実際に験しながら、それを経験したことのない者のごとくである」( Fr. 1 )として罵られる仲間なのであろう。しかしもしアンティゴネがその「ロゴスに聴いて」( Fr. 50 )自分とクレオンとの矛盾の即一なることを悟ったなら、どうであろうか、そして単なる矛盾の一面であった自己を脱却したら、どうであろうか。われわれはそこにおいて、傍観者側の解決ではなくて、当事者間の、しかもロゴスによる解決を期待することが出来はしないであろうか。このことはしかも決して空想ではなかったのである。なぜなら、ソポクレスの作品が暗示する解決の途もまたこれであったと思われるからである。まずアンティゴネについて言えば、ソポクレス劇における彼女は、誰一人味方をしてくれる者のない孤独な立場を守り通す実に強い性格なのではあるが、しかし決して単なる対立的存在ではない。第二エペイソディオンにおいてわれわれは、自分と行動を共にしようとしなかった妹のイスメネに対して彼女が無情の言葉を浴せながらも、実際には妹を自分の罪に連座させまいとして細かい心づかいをしているのを見ることが出来るのである。また第四エペイソディオンにおいては、「泣いてくれる者もなく、親しくしてくれる人もなく、婚礼の歌もうたわれずに」(八七六)さびしく死出の旅に立つ彼女の嘆きをわれわれは聞くことが出来るのである。そしてこの同じエペイソディオンの終り(九二五 − 六)においてアンティゴネは、あくまでも自己の正義を信じながら、しかもその自分が今クレオンの手に捕えられて、非道の罰を受けようとしているのを見て、「もしこれが神々のよしとしたもうところならば、この苦しみを受けることによって、やがて自分の過ちを自覚する時があろう」かという反省の言葉をもらしている。無論この言葉だけをわれわれは全体の関連から引き離して、これに無理な解釈を施したりすることは慎しまなければならぬ。この言葉はあるいは次の「しかしもしこの人(クレオン)たちが過っているのなら云々」という句に重みを与えるための修辞句とも解され得るからである。しかしそれにしても、自己の誤過を万一の場合として想像し得るアンティゴネの精神は、単なる矛盾対立の傀儡とはおよそ異るものだと言わなければならないであろう。そしてわれわれがロゴスの矛盾を解く手掛りとして求めるのは、精神のこの柔軟性なのである。しかしこのソポクレス劇において、われわれがより多くの反省を求めなければならないのは、恐らくクレオンに対してであろう。事実、彼は自己の正義を固執するのに無理な努力をしていたのである。だから彼はアンティゴネに対して、また息子のハイモンに対し、更にまた予言者のテイレシアスに対し、そのいかなる言葉にも従わずに、全く頑固一徹に自己の立場を守って来たのであるが、その喧嘩分れで自分ひとりになった時、急にその反動が来て、テイレシアスの言葉が気になり、自己の立場が不安となって、いかにすべきかをコーラスに相談するのである。そして今まで守って来た自己の立場をたわいもなく一擲して、コーラスのすすめるままにアンティゴネの釈放とポリュネイケスの埋葬とを決めるのである。しかし既に時機を失して、彼は自分の妻子までも死なせなければならなかった。すなわち彼もまた単なる対立的存在ではなかったのである。彼の自己固執には大いなる不安があったのである。われわれはクレオンとアンティゴネとを絶対的対立においてよりも、むしろ調停さるべきものとして見なければならない。国法の重んずべきは無論であるが、しかしそれは個人の正義を蹂躙して省みないようなものであってはならないのである。クレオンはアンティゴネに譲ることによって国威の失墜を恐れたかも知れない。しかし事実はそれによって国家は真の偉大さをもつのである。国家の正義は個人の正義を包括し得なければならない。ソポクレスの描くクレオンは、ギリシア悲劇の典型的人物として、アンティゴネに劣らず高貴である。しかし彼は一国の統治者として、また未だ年若いハイモンやアンティゴネたちの保護者として、より多くの思慮を必要としたのである。この点ソポクレスは、一部の解釈家の見るごとく、クレオンとアンティゴネを同列においていなかったように思われる。誤過はクレオンの方に多かったのである。

四

かくてわれわれはロゴスの矛盾が、これを傍観する第三者の立場においてではなく、ロゴスそのものの間において解決される途が別になければならぬことを見たわけである。そして事実アイスキュロスは、『アガメムノン』『コエポロイ』と共に三部作をなす、かの『エウメニデス』において、かかる解決の一つの場合を与えているのである。それは人間社会の広い範囲にわたって見出される事実、すなわち裁判による解決なのである。アイスキュロスはこの三部作においていわゆる罪と罰の問題を取扱っている。アトレウスの子アガメムノンは、十年にわたるトロイア征戦から我家に凱旋したその日、妻のクリュタイメストラの従弟アイギストスのために謀殺される。アガメムノンは彼等両人が不義の関係をつづけるためには邪魔者だったのである。しかしクリュタイメストラをアイギストスに結びつけ、夫を殺すに至らしめたそもそもの原因は、アガメムノンがトロイア遠征軍の船出を可能にするために、愛娘のイピゲネイアをアウリスにおいて犠牲にしたという一事にあるのである。アガメムノンにとっては、トロイア戦争は、弟のメネラオスのために復讐する正義の戦いであった。なぜなら、トロイアの王子パリスはメネラオスの客人として滞在中に、その妻ヘレネを誘惑して、これと共に逃げ去った者であって、その罪を罰することは客人の掟を守るゼウスの大神の意志に副うものであると考えられたからである。従って、彼はアウリスにおいて、予言者カルカスから、船出に必要な風を呼ぶためにはイピゲネイアをアルテミスに犠牲として捧げなければならないと告げられた時、非常に煩悶したのであるけれども、ついにイピゲネイアを国元から、アキレウスとの結婚を名として呼び寄せることに同意しなければならなかったのである。しかしクリュタイメストラにとっては、トロイア戦争は決してそのような犠牲に価する聖戦ではなかった。それはアガメムノンたち少数者の野心を満足させるものに過ぎなかった。しかもアガメムノンは詭計を用いて娘を殺したのである。戦争の犠牲イピゲネイアに関するこの矛盾対立した思いなしは、既に戦争の始めにおいてアガメムノン夫妻の間に越え難い溝を作ったのである。そしてクリュタイメストラは夫の殺害においてむしろ自己の正義を信じたのである。他方またアイギストスも、自分の兄弟がアガメムノンの父アトレウスのために殺害され、その肉をもって父テュエステスが饗応された為に、その恨みをアトレウスの子に対して報いようとしたのである。そして最後にまた、トロイアにおけるギリシア軍の残虐行為はアルテミスの女神を怒らせていたのである。従って、アガメムノンの死は既に定まっていたものと考えられるのである。

しかしながら、万事はアガメムノンの死をもって解決されたのではなく、そこからむしろ新しい悲劇が始まるのである。なぜなら、夫を殺した不貞の妻クリュタイメストラの罪は、アポロンの眼に許し難きものと映じたからである。そして若き王子オレステスに命じて、父のために母を討たせることとしたからである。オレステスはアガメムノンの留守の間にポキスのストロピオスの許に遣わされていたが、アポロンの命を受けて、ストロピオスの子ピュラデスと共に帰国、妹エレクトラと協力して先ずアイギストスを倒し、ついで母クリュタイメストラの生命を奪うのである。しかしながら、この仕事は、ハムレットやラスコーリニコフの前身とも言うべき青年オレストスにとっては、荷が勝過ぎていた。アイスキュロスは『コエポロイ』の第五エペイソディオンにおいて、「わが子よ」(八九六)と呼びかける母の哀願に既に心を動かすオレステス(八九九)の弱さを描いている。そしてピュラデスに叱られ、また励まされて、ついにこの無情な復讐をとげるのであるが、それと共に彼は精神錯乱に陥り、幻覚のうちに復讐の悪鬼が群り来るのを見るのである。クリュタイメストラにとってアガメムノンは他人であり得るが、オレステスにとってクリュタイメストラは血のつづいた母親である。その母親の血をオレステスは流したのである。母系中心の血縁社会を守って来た古い時代の神々である「夜闇の子」復讐鬼(エリニュエス)は、かくて今オレステスの罪を罰しなければならないのである。しかしオレステスに父親の仇討を命じたアポロンの立場はどうなるのであろうか。われわれは、ここにおいて、新しい世界秩序の創造者であるゼウス一族の神々と旧い世界秩序の守護者である昔の神々との対立を見ることとなる。そしてオレステスの処罰をめぐるアポロン対エリニュエスの、この矛盾対立を解決しようとするのが作品『エウメニデス』なのである。

この作品においては、オレステスが幻覚のうちに見た鬼面蛇髪の復讐鬼は、コーラスの一団となって見物の前に姿を現わす。ギリシア悲劇のコーラスは多くの場合女や老人から成り、悲劇の主人公に対する無力な同情者となるのであるが、この劇においてはコーラスがむしろ主人公であって、舞台と険しく対立するのである。オレステスはアポロンによって血の汚れを清められ、その命によって最後の救いをアテナイのアテナに求めることとなる。しかしちょうどその時アテナは不在であって、オレステスの後を追って来た復讐鬼の一団は既に彼を呪縛しようとする。その時アテナが現われ、コーラスにその何者であって、何のために来たかを訊ねる。コーラスはオレステスが母殺しであり、自分たちはこれを罰するために来たと述べる。アテナは母殺しのようなことがいかなる動機からなされたかを不審に思い、これを聞こうとするがコーラスは明言しない。アテナは片一方のロゴス(四一八)だけでは不充分であるとして、オレステスの言い分をも聞こうとするが、コーラスはこれを好まない色をする。相手方の言論を封じて、ひたすら自己の正義のみを高調しようとするわけである。アテナはその態度の正しくないことを窘(たしな)めながら、オレステスに事情を訊ねる。そして事の重大なのを感じて、アテナイの最もすぐれた人たちを陪審官に選んで、これを公の裁判によって解決しようとする。

しかしながら、コーラスにとっては、オレステスの罪は、裁判を待つまでもなく、既に自明のことだったのである。オレステスは人の血を流したのである。しかも血縁の母を殺したのである。もしこれが罰せられなかったなら、何によって人々を正道につかしめることが出来ようか。そもそも畏憚する心を失って、人は正義を尊ぶことが出来るであろうか。「畏怖がよく心の見張をしていなければならぬ時があり、歎息によって思慮を学ぶことが身の為」(五一七 − 二一)なのである。従ってコーラスは、オレステスに母殺しの事実を認めさせること(五八八)によって、裁判は既に決したと信じたのである。ところが、オレステスにとっては、流血の事実を認めることは、その事実の不正を認めることではなかった。むしろその点に問題がある(六〇九 − 一三)と思われた。そしてこの status をオレステスのために有利に解決しようとするのが、弁護士としてのアポロンの弁論であった。彼はオレステスの母殺しがアポロンの命によるものであって、これはまたゼウスの意志に従ったのであると弁ずる。そして母殺しはコーラスが考えているほどの重罪ではないとて、母親は子供にとって出生前からついている子守や乳母のようなもので、真の親は父親であると論断する。アポロンにとっては、夫殺しの方が重罪に思われたのである。特にアガメムノンのような高貴な人物の場合において然りと思われたのである。この相対立するロゴスの矛盾を前にして、アテナイの陪審官たちはいかに判決したであろうか。オレステスの処罰に関して、賛否はちょうど相半ばしたのである。従って、最後の決定はアテナの一票によることとなった。アテナはオレステスのためにその一票を投じ、ここに彼は無罪となる。復讐鬼は怒って呪いをアテナイの地にかけようとするが、アテナに説得されて、心をやわらげ名実ともにエウメニデス(善霊)となり、永くアッティカの地を守護することとなり、その盛大な祭典がとり行われることとなる。

アガメムノンとクリュタイメストラとオレステスをつなぐ罪と罰のこの連鎖は、またわれわれがアナクシマンドロスにおいて、万物の生成消滅を通じて見るところの事実なのである。彼等はいずれも互いに対して罪を負い、時の定めるところに従ってその罰を受けて没落しなければならなかったのである。そして『エウメニデス』のコーラスが語るところのロゴスは、まさにこのことの為に原則を確立するものなのである。すなわち他人の血を流した者は、また自己の血によってその罪を償わねばならなかったのである。しかも「火は土の死を生き、空気は火の死を生き、水は空気の死を生き、土は水の死を生く」とは既にヘラクレイトスの語ったことなのである。ところが、オレステスはこの没落の必然から救われたのである。しかしそれはゼウスの意志による(七九七 − 九)ものであった。ゼウスは罪と罰による循環に対する第三者、罪人と罰者の後から来ってこれを救う第三者( τρίτος σωτήρ )(*)として語られて(七五九 − 六〇)いる。すなわち旧い昔の神々の支配にあっては、オレステスは救われることがなく、罪と罰とは永遠に循環しなければならなかったのであるが、新来の神ゼウスによって新しい解決がもたらされたのである。とはいえゼウスの解決は、罪と罰を通じてあらわれるところの正義の要求を否定するものではない。この点は、ゼウスの意志を代行するアテナが、評決に先立って陪審官に注意を与える時、既にコーラスが主張していたと同じこと、すなわち罪を畏れる心が失われたなら国家は危ういということを特に強調している点から見ても明白である。そして『エウメニデス』はこの旧い正義の神々が新しい祭を祝われることをもって終っているのである。すなわちゼウスの正義は復讐の正義を包括してなお余裕のあるものだったのである。そしてこのような正義を学ぶことが、かの『アンティゴネ』においても、クレオンに対して要求されていたのである。そして何ものをも憚ることのない放縦が許さるべきでないと共に、単なる恐怖心にのみ頼るところの暴力的独裁もまたねがわしいものではないということを、アイスキュロスはコーラス(五二六 − 八)を通じ、またアテナの陪審官に対する注意(六九六)を通じて、アテナイ市民に教えようとしているのである。

(*)この第三者ということについては、G. Murray, Five Stages of Greek Religion( Thinker's Library ), pp. 33, 163 を参照、またアイスキュロス解釈については、同じマリの『アガメムノン』翻訳序文を参照。

五

ところで、われわれはこの解決をもって、もう一度綜合的全体者の解決に帰ることとなるのではないであろうか。救い主ゼウスの立場は、罪人とこれを罰しようとする者とに対して明らかに第三者の立場である。しかもこの第三者はアポロンのロゴスをとり入れると共に、またコーラスのロゴスをも否定することをしなかったのである。むしろ復讐の正義はゼウスの正義に包括されたのである。ただしかしこの第三者においては、ロゴスの矛盾はそのまま綜合されるのではない。オレステスに関する限りコーラスの主張は否定されたのである。そしてまたこの解決においては、第三者は単なる傍観者ではなく、判決者であり、また救済者なのである。さきの場合においては、第三者は二重であった。一つは罪と罰の循環をそのまま眺めている第三者であり、もう一つは罪と罰の対立をそのまま綜合する第三者であった。そしてその解決はもっぱらいかに眺むべきかという傍観者側の解決であった。従って、綜合統一する第三者は無用に見えたのである。ところが今、傍観者ならぬ第三者が新しい意味をもって現われて来たのである。われわれはこの第三者がもたらす新しい解決について、もう少し考えて見なければならぬ。

『エウメニデス』のコーラスにとって、かかる第三者の出現は、最初理解し難いことであった。彼等にとっては、母を殺したオレステスを罰することは自明であった。従って彼等は、自分たちとオレステスとの間に第三者の介入することを欲しなかったのである。そしてこのことは一般に私語的ロゴスを確信する人々において見られることなのである。彼等の確信は第三者の批評を恐れるものなのである。つまり私語的ロゴスは大いなる不安を蔵していること、まさにクレオンにおいて見られた通りなのである。そして人々は、かかる立場にあって、直接その対手に交渉しようとする。そしてしばしば第三者と敵とが区別されなくなる。自己と同じでないものはすべて対立するものとなり、ついには全世界を敵として戦わなければならぬと考える。しかしながらかくのごとき勇敢さは第三者への盲目的な恐怖心の産物なのである。『エウメニデス』のコーラスは、自分たち自身がオレステスの言い分を聞こうとしないが故に、また第三者がこれに耳を傾けようとするのをも欲しない。ただ自分たちの正義のみを第三者に認識させようとする。しかし第三者は飽くまで第三者であるが故に、アテナは早急にコーラスと認識を同じくはしなかった。アテナは先ずその前に両方のロゴスを聞かなければならないことをコーラスに教える。そしてコーラスが不承不承これを承認する。そしてこの承認と共に第三者の立場は確立されたのである。裁判において、対立者は直接交渉を中止しなければならない。そして解決を第三者に委ねることとなる。対立者はおのおの自己の立場を守りながら、しかも最後においてこれが固執を抛棄しなければならないかも知れないと覚悟する。この自己抛棄の可能を考えることによって始めて、私語的ロゴスの確信を固執することから生じたロゴスの矛盾は解かれ得るのである。しかしそれには精神の新しい訓練を要するのであって、『エウメニデス』のコーラスは未だこれに慣れないため、裁判の結果に憤激して、第三者たるアテナイ人に仇をしようとし、更にアテナの説得を必要としたのである。

旧い昔の神々を代表する『エウメニデス』のコーラスの精神は原始的であった。彼等は罪と罰の循環のうちに、未解決な矛盾をそのまま生きていた。従って彼等には第三者の介入は苦痛であり、これを理解するためには精神の飛躍を必要とした。自己脱却を必要とした。これに反してアポロンは、既に新時代の神であった。彼は第三者的解決に慣れており、固執すべき自己の立場をもっていない。彼の試みた弁論は、ただオレステスの立場を有利にするために述べられたものであって、必ずしも彼自身の確信に結びつくものではないであろう。彼は宛然(あたかも)一個のソフィストである。そしてそのことはわれわれをまたロゴスの新しい概念へと導く。これまでのロゴスは私語的ロゴスにしても、他のロゴスに対立する口外されたロゴスにしても、それは自己の確信から出発し、自分が直接に見聞したものに結びついていた。ところが今は、自分が直接見聞しなかった事柄について、第三者を説得するためにロゴスが用いられるようになった。法廷弁論では、弁護人は直接自分の見聞しなかった事柄、すなわち当事者たる被告や原告のみがこれを識っているような事柄について、やはり直接に見聞しなかった陪審官や裁判官に対して、それぞれ対立する一方のロゴスの為に説得を試みる。われわれはさきに、ロゴスが見られたものの無駄な反覆ではなくして、それ自身独立の根源をもち、新しい附け加えをするものであることを明らかにしたのであるが、ロゴスのこの独立性はここにおいていっそう明らかであると言うことが出来るであろう。ロゴスは直接見られたものなしにもあり得るのである。いな、ロゴスは直接に見聞することの不可能なものに就いても語られ得るのである。無論ひとはアリストテレスと共に、われわれの思考は φαντασία なしには不可能である(*)と言うかも知れない。しかもロゴスはまさに口外された思考に外ならなかったのである。そして今 φαντασία が一種の見聞( αἴσθησῐς τις άσθενής )である(**)とするならば、ロゴスもまた何か見られるものを欠くことは出来ないと考えられるであろう。われわれは思考の基礎にあるこの見聞を、おそらくまた imaginatio と呼ぶことが出来るであろう。われわれがわれわれの思考において何らかの形象を思い浮べながら、一種の仕方で直接にこれを見ていることは疑いないことである。しかしながらわれわれがそこに直接見聞しているところのものは、はたしてわれわれが思考し、また語りつつあるところのそのものであろうか。デカルト(***)は有名な千角形の例について imaginatio と純粋な intellectio との区別を明らかにしている。われわれは三角形をも、また千角形をも同じように理解することが出来る。すなわちわれわれはそれを三つの直線によって取囲まれた平面と考え、また千の辺をもつ平面形と考えるのである。しかしながら千角形がどんな形のものであるかを、三角形と同じように直接眼の前に思い浮べて見ることは困難である。無論ひとはその場合何かの形象を思い浮べているに違いないのであるが、その形象は極めて曖昧であって、万角形を思い浮べる場合との区別は困難である。無論千一角形とか千十三角形とかいうものとの区別はなおさら困難である。すなわちわれわれが思考において思い浮べて見るところのものは、われわれが思考しているちょうどそのものであるとは限らないのである。今日の物理や数学において、いわゆる picture-thinking が次第に困難となりつつあることは人の知るところである。そして imaginatio と intellectio とのこの区別は、既にアリストテレスも気づいていたことなのである。彼は『記憶論』第一章(四五〇a 四 − 七)において、思考が φάντασμα を伴うことなしには不可能であることを主張しながらも、なおわれわれが眼前に見るところのものは、必ずしもわれわれが思考するところのものではないことを注意している。すなわちわれわれがただ三角形を考えていて、別にその大きさを考えていない場合にも、われわれが眼前に思い浮べる三角形は常に一定の大きさをもっているのである。われわれは無限のものを考えながら、有限のものを思い浮べ、量のことを考えていないのに、量のあるものを思い浮べている。従ってわれわれは、直接に見聞することの不可能なものに就いてもロゴスが語られ得るものであることを、なおアリストテレスを証人としても主張することが出来るわけである。

(*) De anima Γ 7. 431a 17.

De memoria I. 449a 31.

(**) Rhetorica A 11. 1370a 21.

(***)Meditationes VI. pp. 88-89.

ところで直接の見聞なしにも可能なのは、このようなロゴスばかりではなく、またわれわれの確信も同様なのではないかと思われる。なぜなら、法廷弁論においては、事実を直接見たことのない第三者が、同じくそれを直接に見たことのない他の第三者を説得するのであるが、この説得というのはすなわち確信せしめることだとも思われるからである。すなわち確信は何ら直接にものを見ることなしにも可能なのである。またそればかりでなく、この説得のロゴスは、説得者側に何ら自分自身の確信がない場合にでも、なお可能なのである。たとえばプロタゴラスのような人にとっては、矛盾対立する二つの主張は両方とも本当なのであるから、自分がその一方だけを単独に確信するということは不可能なわけである。しかしそのいずれかの弁護を依頼される時には、彼はそのいずれの為にでも説得的な弁論を試みることが出来たのである。そしてロゴスがこのように、直接の見聞にも結びつかず、また語る者自身の他のいかなる確信にも結びつかない場合、それはいわゆる口舌のみのロゴスとなるわけである。そしてそれが事情に通じない他の第三者を説得することのみを目標として語られるような場合には、さらにまたいわゆるデマゴギー(デーメゴリアー)ともなるわけである。プラトンはゴルギアスの弁論術(レートリケー)について、それが自分自身本当には何も知らない事柄に関して、他の同様に無智な人々を説得するだけのものであることを注意している(*)。このことはしかしながら、われわれにこれまでの第三者的解決の妥当性を疑わせることになりはしないであろうか。第三者はつねに認識不足者なのではないだろうか。そしてその第三者による解決は、実際には第三者的解決ではなくって、むしろ言葉巧みにかかる第三者を欺くことの出来るソフィストの実力的解決なのではないであろうか。従って、それはクレオンの暴力的な解決と根本において相違しないものとなるであろう。無論、しかしながらひとはこのことから直ちに第三者的解決の不可能を論断することは出来ない。なぜなら第三者がソフィストの弁論に惑わされることなく、独自の判断を下すことも決して不可能ではないからである。無論その判断もまた時に妥当を欠くことがあり得るわけであるが、しかしそれが常に間違っているということは出来ないであろう。第三者をみだりに認識不足呼ばわりすることは、直接の見聞のみを知識と考える感覚主義的偏見である。直接の見聞にもとづいて互いに相争う人々から、おのおのそのロゴスを聞いて、第三者が事件の真相を認識するということのほうがむしろ普通なのである。ヒストリアーとしての歴史学はわれわれが直接に見聞することの絶対に不可能な過去の事実を探査して、これを他の第三者に物語ることを仕事としているのであるが、それは明らかに第三者的認識においてである。そして歴史家のこの仕事はちょうど犯罪捜査から法廷弁論に至るまでの仕事の全体に比較されるのであるが、しかしわれわれは歴史家の仕事がレートリケー(弁論術)によって支配されているとは言うことが出来ないのである。無論一部の似而非(えせ)歴史家がデマゴーグのごとくに語ることは事実であるけれども。要するに、神ならぬ人間が第三者となる場合にしても、もしその人が真によき人であるならば、われわれはその解決が当事者間のそれよりもよりよいものであることを期待することが出来るのではないであろうか。そしてわれわれがよき裁判官に対して要求するところのものは、ロゴスのうちに事柄の真相を見る能力であって、いわゆる認識不足のごときは少しも問題にはならないのである。裁判官は犯罪の体験を必要とせずということは、既にプラトンが『理想国』(四〇九AB )においてこれを明らかにしたことなのである。体験はただちに知識ではない。この間の区別を乱す体験至上主義は、裁判官に犯罪行為の体験を要求するのと同じことである。

(*)Gorgias 459BC.

六

しかしながら、以上をもってもなおわれわれは、この第三者的解決が重大な欠陥をもっていることを否定することは出来ないように思われる。なぜなら、なるほどもしわれわれがよい第三者を得ることが出来るならば、その解決もまたよいものであると期待することが出来るであろうが、しかしもし不幸にして悪い第三者に出会ったならば、その解決は当事者間のそれよりも更に悪いものとなるかも知れないからである。しかもいかなる第三者を得るかということは、われわれの自由になることではなくて、むしろ偶然によると考えられるからである。すなわち第三者的解決は、この点に関して全く不定である。またそればかりでなく、たといわれわれがよい第三者を得たとしても、その解決は必ずしも当事者との了解の上に成り立つとは限らないのである。現に『エウメニデス』のコーラスはアテナの判決を理解することが出来なかったのである。無論それは復讐鬼たちが自己の立場を固執して、新しい正義を理解しようとしなかったためでもあるが、また判決も、コーラスに理解の準備を与えずに、弁論から切り離されて、機械的に下されたような観があることは事実である。すなわちそれは投票による解決であって、最後までロゴスによるものではなかったのである。従ってこの第三者もまた、さきの綜合的全体者が否定原理として考えられた場合と同じように、オレステス対コーラスの矛盾対立を解くために、自分自身あらたにコーラスと対立しなければならなくなった。そしてその解決の仕方は、クレオンがアンティゴネに対してなしたと同じように、一方的であり、非ロゴス的であると考えられるであろう。われわれは原始的な罪と罰の循環にもかえらず、また第三者的解決のこのような欠陥をも克服して、真にいかなる解決法を求むべきであろうか。

あたかもわれわれのこの難問に答えるかのように、プラトンは『理想国』第一巻(三四八B )において、ディアレクティケーを真にかくのごときものとして与えている。それは第三者を用いずに、当事者が一問一答を重ねて、それによって何らかの決定に到着しようとする方法なのである。その出発点として、両者は何か互いに一致することの出来る論点(ホモロゲーマ)を求める。いかに矛盾対立する立場にあるといっても、その対立はむしろ僅かな異論において成り立っているのであるから、その他の部分においては、人は容易にロゴスを一致させることが出来るのである。巧妙な問答家は、一応相手の主張を肯定して、そこから問答を始めたりする。そしてロゴスの開展の一歩一歩に相手の「然り」「否」を確かめながら、問答は他のホモロゲーマ(一致点)に到着する。それは相手の最初の主張を全く覆すものであっても、相手はこれを承認しなければならなくなる。すなわちわれわれは裁判官なしに判決することが出来るのである。従って、さきの第三者的解決において最大の不安となったもの、すなわちいかなる第三者を得るかということの心配は全く解消してしまうわけである。また問答は終始両者の合意によって行われるが故に、その解決は両者の合意の上に成立し、問答を通じてロゴス的に解決されたこととなるのである。しかも問答の結果は、しばしば出発点と逆になるから、問答者は決して自己の最初の思いつきを固執することが出来ない。問答者は第三者的解決の場合と同様に、絶えず自己を抛棄し、自己を脱却しなければならない。そして既にヘラクレイトスが「われに聞くにあらず、ロゴスに聞いて、万物の即一をホモロゲインするのが智である」( Fr. 50 )とも言っているように、ロゴスのうちに自己を忘れることによって得られるこのようなホモロゲーマが、われわれの学ばねばならぬ智なのである。しかしながら、ホモロゲーマから他のホモロゲーマへのロゴスの進展が、かかる智の探求として深まり行くためには、われわれは最初の出発点をわれわれ自身の確信のうちにおく必要がある。なぜなら、その出発点が言葉だけの一致、口舌のホモロゲーマに止まるなら、それ以後の問答もまた口舌のみの問答となり、遊戯的な競技問答(エリスティケー)となるであろうから。われわれは絶えず自己の胸中を探査して、問答の出発点をそこに求めなければならぬ。かくすることによってわれわれは、われわれが直接に体験したものをロゴスのうちに見ることが出来ると共に、問答の結果においては、われわれの直接的見聞や私語的ロゴスの独断を超越することが出来るからである。しかしわれわれは、無論このような超越が常にあらゆる場合に可能だとは考えることが出来ない。ロゴスはホモロゲーマからホモロゲーマへと進展しながらも、われわれは依然として言わば見えない何かひとつの圏内に止まっていることがあるからである。われわれは昔の人たちや他国の人たちが自明のこととしてロゴスを一致させている事柄については、容易にその誤謬を指摘することが出来るのであるが、われわれ自身もまた同様であるということに至っては、なかなかこれを覚ることが出来ないのである。しかし同類者の対話はついに私語的ロゴスの対話と異ることがないであろう。われわれの確信の多くは吟味されずに、その直接性のまま保持されていることになるであろう。しかしこれらのものに就いてもわれわれは、出来るだけ自己自身を超越しなければならない。

このためにわれわれは、プラトンに倣って、出発点と問答の途中におけるホモロゲーマをすべてヒュポテシス(仮定)と見なすべきであろう。そしてこのヒュポテシスの明確な意識をもって語られるロゴスがすなわち論理なのである。このような前提と帰結とのロゴスは、既にパルメニデスに始まっている。彼は世界が何であるかということを、世界の生成が何から始まったかということから説明しようとはしなかった。彼は世界を、ものはすべて “ ある ” か “ あらぬ ” かであるという前提から出発して、もし世界があるものならば、それはいかなるものでなければならぬかを明らかにしようとした。そしてパルメニデスのこの論理は、ゼノンにおいて特別な論法に発展せしめられた。それは世界が何であるかを肯定的に明らかにするために用いられるものではなかった。むしろそれは世界が何でないかを否定的に示すために用いられている。たとえば世界が多くのものの存在において成り立っているならば、世界は有限であって、また無限であるということになると証明して、かかる矛盾を帰結するところの前提、すなわち “ もし ” 世界が多なるものの存在からなる “ ならば ” という仮定を覆すのである。そしてこの否定的な論理がまたソクラテスの吟味のロゴスとなった。ソクラテスと問答する人たちは、おのおのその直接の見聞を頼んで、自己の確信から出発する。しかし問答の結果において彼は、出発点の逆の帰結に到着し、はじめの確信が自欺的なものであったことを認めざるを得なくなる。いわゆる無智の自覚へ導かれるのである。ソクラテスの無智の自覚は、われわれの原始的な確信をそのまま保持せず、これをすべて吟味さるべきものと見ることであって、それはヒュポテシスの意識とも言うことが出来るであろう。そしてソクラテスの否定的ロゴスは、ゼノンのそれのごとく、単なる学派的論争の為に用いられたものでもなければ、またゼノンの模倣者たちのそれのごとく、口舌のホモロゲーマから出発して、勝敗を競技問答の上に争う為のものでもなく、むしろわれわれ自身の胸底深くひそむ一切の確信を取り出して、これをその直接性または原始性において否定し尽すためのものであった。なぜなら、「吟味されない生活は人間の生きる生活ではない」(『弁明』三八A )からである。われわれがホモロゲーマのロゴスについて警戒しなければならなかったところの、かのロゴスの私語ロゴス化は、ソクラテスのこの精神においてのみ救われるのである。

しかしながら、否定の論理がヒュポテシスのロゴスの全部なのではない。既にメリッソスは、パルメニデスの有無の区別から出発して、しきりに「もしも……ならば」というゼノンの論法を用いながら、存在が不生不滅、無始無終、永遠無限、同質一体、無苦無悩であることを論じ、別にまた「あらぬもの(無)はあらぬ」というパルメニデスの命題を「虚(無)は存在せず」という意味に解して、この前提から運動の否定と濃厚稀薄の区別の否定を導き出している。もっともこの場合メリッソスにあっては、前提のヒュポテシス性は、ゼノンの場合と違って、あまり明白でない。そのヒュポテシス性は、むしろレウキッポスがこれらの前提の否定をもって自己ロゴスの出発点となした時に、かえってはじめて明らかにされたのである。しかしながら、ヒュポテシスはこのようにただ否定されるものとしてのみあるのではない。ひとはそこからゼノンのように矛盾した帰結ばかりを引き出すものなのではない。むしろ数学や自然科学において見られるごとく、ひとはヒュポテシスを種々の考察に用いて、その帰結が互いに矛盾しないばかりでなく、また他の事実によっても実証されるのを見ることが出来るのである。そしてプラトンはヒュポテシス論理のこのような積極性を『パイドン』一〇一E 、一〇〇A において明らかにしている。そしてわれわれがこの考察の始めに掲げた「ロゴスのうちに事物の真相を見る」というプラトンのパラドクスにおいて意味されていたロゴスとは、実にかかるヒュポテシスのロゴスだったのである。無論、帰結に矛盾がないということは、それだけではヒュポテシスの証明にはならない。従ってわれわれはまた、これを証明すべきヒュポテシスともなるような、より確実な、より高きものを求めて、われわれのヒュポテシスを超越することを試みなければならないであろう。また他方、帰結の吟味もそれが否定に終るのでなければ、決して完了することがないであろうから、われわれは新しい場合を見つけては、これによってヒュポテシスを試していかなければならないであろう。すなわちわれわれはソクラテスの吟味におけるがごとく、常に明確なヒュポテシスの意識をもっていなければならないのである。そしてこのソクラテス的無智の自覚をもちながらも、われわれは「人間としてもち得る限り最上の、最も論破し難いロゴスを取って、これによってあたかも筏に乗って大海を渡るがごとき危険を冒しつつ、人生を渡らなければならない」(『パイドン』八五CD )のである。ヒュポテシスのロゴスは実に冒険のロゴスなのである。そしてわれわれはこれを、かの事件を後から合理化する事後( post factum )のロゴスに対して、事前( ante factum )のロゴスと呼ぶことが出来るであろう。

ところで、このような冒険のロゴスにおいては、その真実性が特に問題となる。なぜなら、われわれはこのロゴスに全生命を託しているのであるのだから。しかしこの真実性は、かの事後論理が、事件のたびごとにちょうどそれに都合よく当てはまるような理論を案出して、自らその現実的具体的なロゴスを誇るがごときものではない。このような現実性はスミークロロギアーの産物に過ぎない。それは眼前の現実を越えては、少ししか計画思量することの出来ない精神を意味する。そしてこのような精神を、プラトンは『理想国』第六巻(四八六A )において、ちょうど哲学者の精神に対立せしめているのである。すなわち哲学者の精神は、およそ神的なるものと人間的なるものとの全体と総体とに到達しようと努力するものであって、あらゆる時を通じてあらゆる事物を観ることを仕事とするのである。われわれは既にロゴスが直接の見聞から独立に語られ得ることを見たのであるが、哲学者の精神が遠く世界のはてを望むことが出来るのも、ロゴスのこの性質によるのである。従ってわれわれは冒険のロゴスに現実性を求めるとしても、それはロゴスを縮小してスミークロロギアーに至らしめることを意味するのであってはならない。実を言えば真の創作(ポイエーマ)についてのみリアリズムが語られ得るように、最も遠い将来を望むロゴスのみが現実的具体的であり得るのである。われわれはかかる現実性をヒュポテシスのロゴスに期待するために、まずそれが口舌のホモロゲーマから出発するものではなくて、われわれの胸底から出発するものであったことを注意しなければならない。それはわれわれが直接に見たもの、最も深く動かされたものから出発するのである。しかしそれは直接の確信としては否定されなければならなかった。われわれは場合によって全く正反対のものから心を動かされ、われわれの確信がたびたび覆されるのを経験する。そして他の人々と語り合うことによって、われわれは必ずしも同意見でないことを覚る。この矛盾を解くために、われわれはついにヒュポテシスの考えにまで来ったのである。そして問答のうちに自己を忘れて得られたホモロゲーマの中に、はじめて事物の真相を見ることが出来たのである。そしてヒュポテシスからこのような帰結において、われわれはまた同時に最初の出発点へとかえることが出来るのである。そしてロゴスは絶えず繰り返される始めと終りとの間のこの往復に、出来るだけ遠く遠く飛翔するのである。そしてロゴスが現実的具体的となるのは、かえってかかる飛翔によってなのである。プラトンがあの美しい想起説を得たのは、「ひとは自分が既に知っているのでないものを学ぶことは出来ない」というソフィストの難問からであり、レウキッポスがアトムの考えに到達したのは、無限分割に関するゼノンの最も抽象的な論理からなのである。

------

【田中美知太郎「ロゴス」1938年10月(『ロゴスとイデア』より)】

発表:1938(昭和13)年10月『思想』

所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店

今回の引用:

1)1968(昭和43)年10月『田中美知太郎全集第一巻』筑摩書房. pp. 105-134.

2)2014年(平成26年)6月『ロゴスとイデア』文春学藝ライブラリー. pp. 149-191.

3)1947年9月第1刷, 1977年7月第3刷『ロゴスとイデア』岩波書店. pp. 131-170.

----------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?