〜「過去」− 記憶と歴史について − 〜

〜「過去」− 記憶と歴史について − 〜

(約5万字)

過去は、どこまでさかのぼれるのでしょうか。

現在の宇宙年齢は、138億年と推定されています。

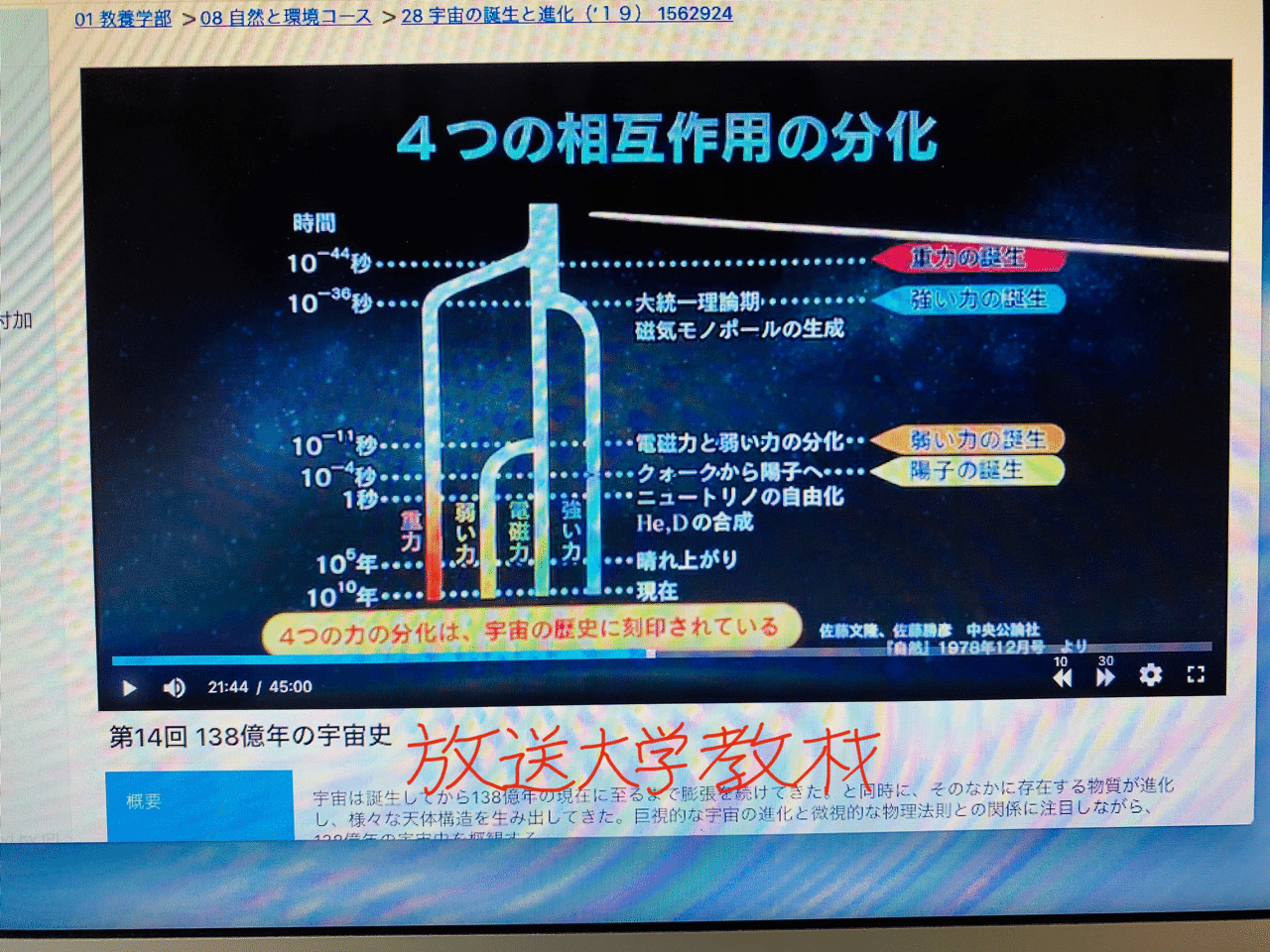

現在の学問とか認識的には、宇宙創成から【10のマイナス44乗】秒後に重力が誕生したと考えられています。

量子論と相対性理論を統一した理論がまだ確立されていないので、それ以上の時間をさかのぼることは今のところ出来ないのだそうです。

↑(放送大学教材「初歩からの宇宙の科学 '17 」第15回 宇宙の進化:講師 吉岡一男, ききて 黒田有彩)

本当はもう少し詳しい説明を加えるべきなのでしょうが、今の私の知識ではこれが限界です…(−_−;)

そのうち放送大学で、この科目の印刷教材も購入した上で履修したいと思っていますので、また書ける時が来ると思います。きっとそのうち…

↑(放送大学教材「初歩からの宇宙の科学 '17 」第15回 宇宙の進化:講師 吉岡一男, ききて 黒田有彩)

ところで、この図の出典は、

【佐藤文隆、佐藤勝彦 中央公論社『自然』1978年12月号】のようです。

↑(放送大学教材「宇宙の誕生と進化 '19 」第14回 138億年の宇宙史:主任講師 谷口義明, 担当講師 須藤靖)

それにしても宇宙の、時間と空間のお話は不思議なことばかりです。

「光の速度は有限なので遠くの宇宙は同時に過去の宇宙でもある」という説明も、わかったようなわからないような…。

私たちが普段見ている遠くの山、例えば六甲山にしても、遠くにあるからといってもそれが過去のものであるとは思えませんが、厳密に言えば、「今見えている六甲山」は、ほんのちょっとだけ過去の映像なんですよね。

宇宙の観測に関していえば、めっちゃ遠くに見えているものは、めっちゃ過去のものだよっていうざっくりの理解でいいんでしょうか…。

↑(放送大学教材「宇宙の誕生と進化 '19 」第12回 膨張する宇宙:主任講師 谷口義明, 担当講師 須藤靖)

とりあえず、広い広い宇宙は、ものすごくちっちゃいものが、ものすごくたくさん集まって出来ているということのようです。

不思議だなぁと私が思うのは、詳しく知らないからなのでしょうね。

世の中のことをなんでも知っている人にとっては、不思議なことなど何もないのかもしれません。ちっちゃいウイルスのことも、人間同士の争いのことだって。

↑(放送大学教材「宇宙の誕生と進化 '19 」第14回 138億年の宇宙史:主任講師 谷口義明, 担当講師 須藤靖)

□■□■

1、今月の文章も、八節まであります

【田中美知太郎「過去」(『ロゴスとイデア』より)】

発表:1943(昭和18)年9月『思想』

所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店

今月の文章は、「過去」です。

(書かれた順番ではなく)所収されている順番としては、

「現実」「未来」「過去」「時間」ですので、私のnoteでのご紹介は八篇のうち前半が、今回で終了したことになります。

(「現実」4月、「時間」5月、「未来」6月、「過去」7月)

この四篇に関しては、田中美知太郎先生が『ロゴスとイデア』のあとがきで書かれているように、「これらの論文は時間論を主とするものではなく、むしろ現実と理想の問題を取扱ったものと見なければならない」ということなのですが、この論文が書かれた時代背景(そして田中先生が経験された大きなこと)を考えると、「理想」という言葉の重みを、現代に生きる私たちはどこまで感じることが出来ているのか…とページをめくる手が止まる時があります。

* *

今月もおもろいことは書けそうにありません…関西に住んでいる間に練習しておきたいのですが上達出来そうもないので、またしてもうちの子に助けてもらいます…ところで今月のカレンダーは「下駄」で、家族がテーマのようです。それでこちらの文章にも家族のことが登場しています。

でもなんでこんな、手がきゅってなってるんですかね…悪夢でもみているのかと思いきや、寝起きはよかったようです(^^)

□■□■

2、「過去」で思い出すのは憲法97条

(1)11条との重複問題

さて、「過去」で私がすぐに思い出すのは、日本国憲法の第97条です。

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

11条と重複している、という議論があるようです。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

昔からこのことは言われてきたようなのですが、私はそこまで気にする余裕がありませんでした。

しかし今回気になったので、この機会に、手元にある本でちょっと調べてみることにします。

まずは学説の方から。やはり芦部信喜先生。

憲法一一条の条文に、「・・・」とあります。

これと同じ趣旨、ほとんど同じような文章の条文が、第九七条にあります。「・・・」こういう条文があります。

二つダブっておりますが、これは憲法制定の際の沿革的な理由に基づくものです。

・

その点はさておいて、・・・

----

(芦部信喜「第二講 人権総論(1)」『憲法判例を読む』1987年1刷, 2014年37刷. 岩波セミナーブックス21. pp. 61-62. )

…めちゃくちゃあっさりです…しかし、違憲審査制の類型の説明から始まるこの本は、「市民」(三分の一は学生)に憲法の判例を説明する、というセミナーの講義録です。しかもこれだけ「大きな内容」を10時間で、というのですから、逆に色々とびっくりします。

芦部先生の違う本で、もう少し見てみましょう。

最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が "実質的に法律と異なる" という点に求められなければならない。つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。これは、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。

・

日本国憲法第十章「最高法規」の冒頭にあって、基本的人権が永久不可侵であることを宣言する九七条は、硬性憲法の建前(九六条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(九八条)の実質的な根拠を明らかにした規定である。

・

このように、憲法の実質的最高法規性を重視する立場は、憲法規範を一つの価値秩序と捉え、「個人の尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の "根本規範" (basic norms)と考えるので、憲法規範の "価値序列" を当然に認めることになる。

----

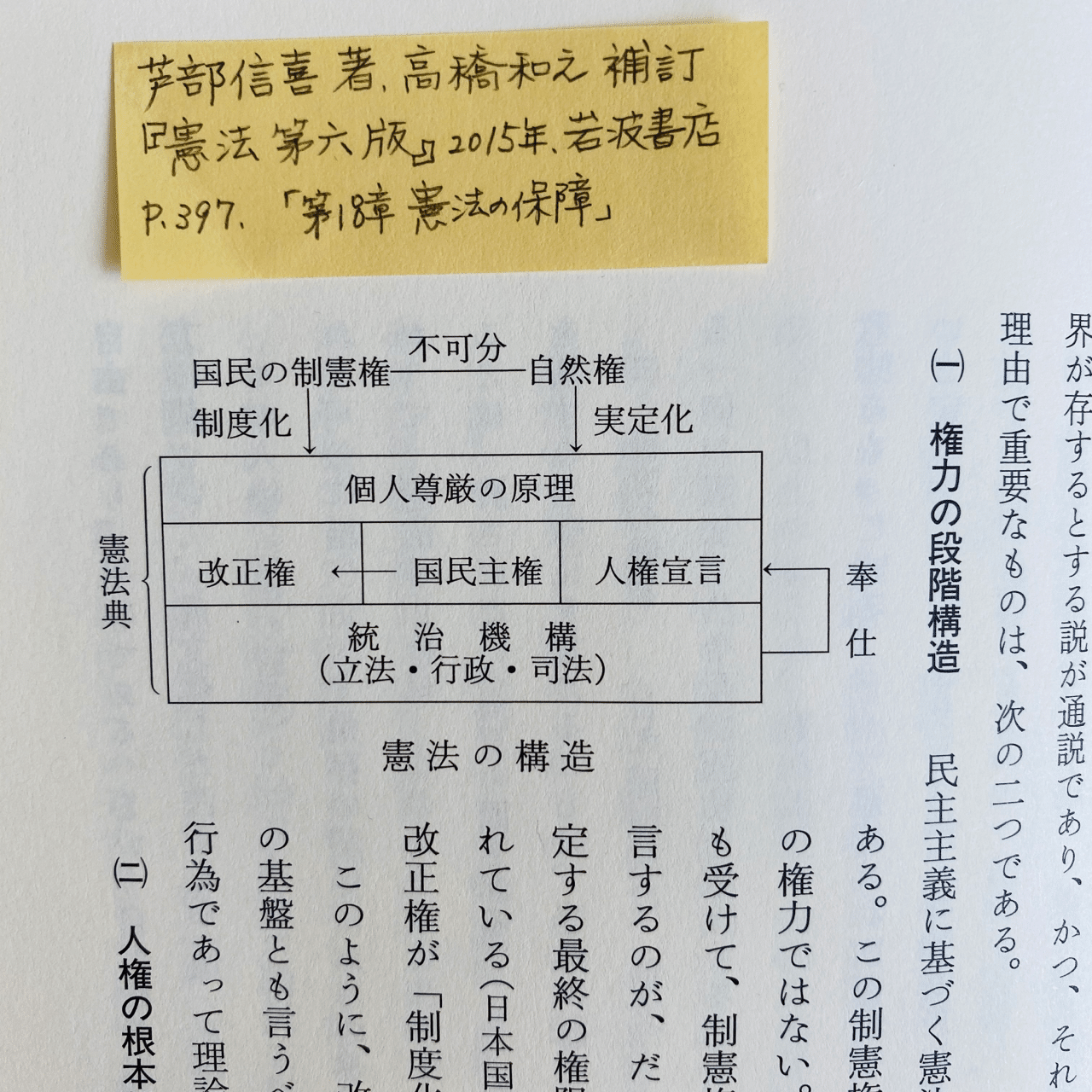

(芦部信喜 著, 高橋和之 補訂「第一章 憲法と立憲主義」『憲法 第六版』2015年. 岩波書店. P. 12. )

…ダブっているかどうかはともかく、「最高法規性」というワードがめっちゃ出てきましたので、どうやら97条はものすごく大事な条文のようです。

憲法の構造を図にしてくださっておりますので、確認してみましょう。

…うん、なんとなく立体的にとらえることが出来そうです。

次に、弁護士であり伊藤塾塾長でもある伊藤真先生。判例と通説が基本の文章になると思います。

まず、九七から九九条は、憲法が最高法規であることを定めています。九八条以外はあまり関係ないように思われるかもしれませんが、九七条は人権保障を定める憲法だからこそ、最高法規として扱われるべき実質を備えていると読むことが可能です。また九九条は、公務員に憲法尊重擁護義務を課すことで、国家が法を適用する際に憲法の最高法規性が確保されることをめざしているのです。

・

次に、一一条、一二条は、人権が侵すことのできない普遍的なものであることを宣言しています。これは「人権が国家の制定する法によって侵すことができない」としている点で、「法の支配」を表現するものと言えます。

----

(伊藤真「第3章 憲法の基本原理を押さえよう」『伊藤真の日本一わかりやすい憲法入門』2009年1刷, 2011年4刷. 中経出版. pp. 81-82. )

…ふむふむ、またしても「最高法規性」が強調されています。

どうやら、97条と11条は、少し性質が違うもののような感じがします。

さらに、憲法改正の著書を多数出版されている、西修先生。

それは、「基本的人権は人類の自由たらんとする積年の闘争の結果なり。時と経験の坩堝の中において永続性に対する厳酷なる試錬に克く耐えたるものにして…」(外務省仮訳)という難渋なものであった。この案文は、ホイットニー局長の自慢作であるから、なんとか条文として残してもらいたいというのである。佐藤は困惑したが、第十章の「最高法規」に入れることに同意した。現行憲法の第九十七条は、いわばホイットニーに花をもたせた規定である。しかし、その結果、同じような条項が第十一条と第九十七条におかれ、はなはだ体裁の悪いものになっている。

----

(西修「第4章 総司令部案の提示と政府案の作成」『図説 日本国憲法の誕生』河出書房新社. 2012年. p. 60. )

…な、なるほど…体裁が悪いかどうかを私が判断することは出来ませんが、しかしこの本は、学術書を読む人とは違うタイプの読者を想定されていることが、「はじめに」の説明から伝わってきますので、私のような者でもわかりやすいようにという配慮なのだと思います。

それでは、「困惑した」佐藤達夫法制局第一部長が直接書かれた文章で、当時の状況を確認してみることにしましょう。

とにかく、条文の趣旨そのものは悪くないし、それならば、というわけで第一〇章の最高法規の中に移すことにしたのであった。現在の第九七条がそれであるが、いまから考えると、どうせ残すのならば、第三章に置いてもよかったという気がする。

----

『日本国憲法誕生記』昭和三十二年十二月 大蔵省印刷局刊

----

(佐藤達夫「司令塔の徹夜会議 “赤い条文”の始末」『シリーズ戦後史の証言 −占領と講話− 4 日本国憲法誕生記』1999年. 中央公論新社. p. 65. )

----------------

この本は、先年、雑誌《時の法令》に連載したものに少し手を入れて一冊にまとめたものである。

(同、p. 201. 「あとがき」より抜粋。)

(引用者註:『時の法令』第169〜187号, 1955年5月〜同年11月号)

…引用文の前には、西修先生が書いておられる通りの内容の説明があり、やっぱりちょっと無理矢理な感じは否めません。

しかし気をつけねばならないのは、決して “押しつけ憲法” ではないですよ!、ということです。

このことは、『日本国憲法誕生記』の解説にて西修先生が繰り返し強調しておられることでもありますし、たとえば総司令部での徹夜会議の様子とか、要項発表後、ケーディス大佐との四回の訂正の折衝の結果、日本側の要望通りかなりの手直しが出来たことなどからもわかります。

そして “お歴々の鋭い質問” や “憂国の至情にあふれる切々たる発言” が飛び交う枢密院での審議、また “ぼう大な速記録” からもわかるように “きわめて熱心に行われた” 衆議院での審議、さらに “議場さながら大学の講堂” だけれども “声涙とともに下る” 場面も登場する貴族院での審議では、主に主権と自衛権の問題についてかなりの議論がされておりますし、特に国体については、金森徳次郎・憲法担当国務大臣と総司令部との会談にて、すり合わせに時間をかけておられます。

“新憲法生みの親” と当時世間で通っていた金森大臣に関しては、“答弁回数千何百回、一回の答弁一時間余という新記録を作られた” ということですから、いかに当時の議論が活発だったかわかります。

なお、衆議院の特別委員会、小委員会、本会議、貴族院の特別委員会、小委員会、本会議を経て、1946年10月29日に、枢密院の本会議にて憲法改正案は可決されるに至ります。(11月3日に日本国憲法公布、翌年5月3日に日本国憲法および憲法付属二四法律施行)

その間も司令部との折衝は続いているわけですから、単に英語を「翻訳臭」のする日本語に書き換えたのではないことは明らかです。

もし私がそのようなご意見をお持ちの方と議論をする場合は、この『日本国憲法誕生記』の183頁から185頁の、“人柱”・“世に知られない業績”・“真に血みどろの苦心をした国民” などについての説明文を読んでいただき、それから貴重な時間を共有したいなぁと思っています。

ちなみに口語体にする案は日本側からの提案でありますが、民政局の報告《日本政治の再編成》の中の記事では話が全く逆になっているようです。(現在はどうなっているのかまでは調べていません)

さて肝心の97条。困惑の結果とはいえ、最高法規であることは揺るがないような感じにも見えます。ちょっと混乱してきましたので、もう少し見てみましょう。

「時と経験の坩堝(るつぼ)」

・

《日本国憲法》第一〇章最高法規のいちばんはじめに「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」(九七条)という条文がある。これについては、その位置が所をえていないという批判もあるように、これを憲法の最高法規性とむすびつけて説明するには、少々おさまりの悪いところがないでもない。そういうことで、この章の講義をしているようなとき、ふと、かつてのG・H・Qでの深夜の会議を思いだして、あれでよかったのかどうか・そんなまよいがときどき頭をもたげる。

*

そのいきさつというのはこうである。

いわゆるマッカーサー草案の第三章のはじめに、次の二つの条文があった。

「第九条 日本国ノ人民ハ何等ノ干渉ヲ受クルコト無クシテ一切ノ基本的人権ヲ享有スル権利ヲ有ス

第十条 此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ( in the crucible of time and experience ) 永続性ニ対スル厳酷ナル試錬ニ克ク耐ヘタルモノニシテ 永世不可侵トシテ現在及将来ノ人民ニ神聖ナル委託ヲ以テ賦与セラルルモノナリ」(当時の外務省直訳による)

ーーーーというのである。

・

マ草案にもとづいて新草案を起草するとき、技術的にいちばん苦労したのは第三章だったが、なかでも、この第一〇条のあつかいには困った。「積年ノ闘争ノ結果」だとか「時ト経験ノ坩堝」だとか、とてもこれでは日本の法文の体をなさない。もし、このままのものを政府案にとり入れて、議会に出したらどういう批判を受けるか、当時、憲法の立案と総司令部との関係は、外部にはオクビにも出せず、「お手本がそうなっていたから」などという弁明はできないし、あれこれと思案のあげく、マ草案のこの二つの条文を一条にまとめて、

「第十条 国民ハ凡テノ基本的人権ノ享有ヲ妨ゲラルルコトナシ。

此ノ憲法ノ保障スル国民ノ基本的人権ハ其ノ貴重ナル由来ニ鑑ミ、永遠ニ亘ル不可侵ノ権利トシテ現在及将来ノ国民ニ賦与セラルベシ」

ーーーーとしたのであった。

・

こうして、マ草案にもとづく新しい政府案を一応まとめ、総司令部に持ちこんだのであったが、そこでの徹夜審議のとき、第三章に入るやいなや、さっそくこの条文が問題になった。先方は「なぜマ草案第一〇条の文章をとり入れなかったか。」という。

そこで、こっちは、「あのような歴史的・芸術的な表現は日本の法文には例もないし、いかにも不自然な形になる。」と説明した。そしたら、先方もわれわれの案に同意してくれて、ただ、「 "其ノ貴重ナル由来ニ鑑ミ" というのは、これだけの文句では意味がわからないから削った方がいい。」といった。この文句は、われわれとしてはマ草案の「人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果」だとか、「時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試錬ニ克ク耐ヘタルモノニシテ」だとか、せっかくの文句を元も子もなく削りっぱなしにするのもどうかと思って、いわばお義理で入れていたものであったから、その修正意見も、こちらにとっては、まことにありがたいものであった。

・

ところが、そのよろこびもつかの間、相手側のケーディスだったか、ハッシーだったか、しばらく中座していたのがもどってきて「さきほど、マ草案第一〇条をオミットすることにしたが、実は、あれはチーフみずからのお筆先になる得意の文章であり、どうも削ることはぐあいが悪い。せめて尻尾の方の第一〇章あたりに復活することに同意してもらえないか。」といい出した。チーフというのは、おそらくホイットニー民生局長であり、そこに了解を求めにいって、はねられてきたものらしい。とにかく、それまで第一章などで、「輔弼」がどうだとか、 " only " に当たることばが抜けているとか、政府案の字句の末節についてまで、居たけ高になってコズきまわしていた先方が、急に神妙な態度に出てきたので、そうまでいうなら、とこれに同意し、第一〇章のはじめに、いまの第九七条に当たる「此ノ憲法ノ日本国民ニ保障スル基本的人権ハ人類ノ多年ニ亘ル自由獲得ノ努力ノ成果ニシテ、此等ノ権利ハ過去幾多ノ試錬ニ堪へ現在及将来ノ国民ニ対シ永遠ニ神聖不可侵ノモノトシテ賦与セラル」という条文を入れることにしたのであった。

・

これが、そもそもの原因なのだが、そうすると、これと、われわれの用意した第一〇条の第二項とはダブることになるので、この第二項は削ることにした。ところが、そのあと、総司令部側でその審議の結果をまとめた英文では、この第二項(現在の第一一条後段)がそのままに残っていることを発見した。それで、この重複が気になって、その後、総司令部との交渉の機会に、よほど整理を申し入れようかと思ったが、他に多くの問題点があったし、うっかりそれを持ちだして、ほかの大事な問題が犠牲になったり、新しい問題のきっかけを作ったりしては、かえって不利だし(当時そういうにがい経験をときどきなめていた。)この方は、とにかく無害だからということで、政府案としてはそのままにしてしまったというわけである。

・

だが、あとでいちばん気になったのは、それよりも、この条文を最高法規の章に入れたことである。どうせ、マ草案の第一〇条を復活するのなら、すなおに、マ草案のとおり、第三章のはじめの位置においた方がよかったのではないか・ということである。(そうしていれば、いまの重複問題も当然避けられたことになる。)さらにまた、かくなったことについては、「尻尾の方でいいから」という先方の懇望に対し、「それでがまんしてやろう。」といわんばかりのたまゆらの優越感が、その一つの動機ではなかったか・というような自虐的な反省も頭をもたげてくるのである。

*

というわけなのだが、この第九七条の説明としては、当時から、基本的人権の確立こそは、この憲法の核心をなすものであり、したがって、その貴重なゆえんを強調したこの条文は、まさに実質的な意味での最高法規性につながる・ということで一貫してきた。今日でもむろんそれで通しているし、それはそれでまちがってはいないと思うけれども、そういいながら、さきに述べたようなこだわりが、ときどき頭をもたげる・というのがいつわらざるところなのである。

・

しかし、ふりかえってみると、憲法が実施されてすでに一二年、もはやこの条文は、それこそ " 時と経験の坩堝 " のなかで、第一〇章にりっぱに溶けこんでいるといってよさそうである。もうわたしのこだわりも解消していい時であるかもしれない。

(昭和三四年六月・法律学全集月報)

----

(佐藤達夫「時と経験の坩堝(るつぼ)」『法律の悪魔』昭和44年. 学陽書房. pp. 125-130. )

…本当におつかれさまでした…。

そして、たいへんなお仕事…ありがとうございました。

確かに、西修先生がおっしゃるように「困惑した」ことがよく伝わってきますね…。

私も仕事などで、定款や規程類をチェックすることがあります。

おや?と思う条文でも、経緯を聞くと、それなら仕方ないですね、ということは確かにありますし、一から新しく作る場合でも、いろんな人のいろんな思いを一つにまとめるのは、なかなか骨の折れる仕事です。

そして、どう考えてもこのまま置いといたらまずい、という条文でなければ、つまり「無害」の場合は、そのまま置いておき、次回の定款変更の時についでになおしましょうか、という感じにすることも多いです。内部規約ならまだしも、法人の定款の場合は法務局への変更登記の申請やら様々な労力がかかってきますので、事務局のコストとの兼ね合いを考えねばなりません。

また、芦部先生の文章で説明されていた、「憲法が "実質的に法律と異なる" という点」も気にしておく必要があります。法人の定款というのはその法人の憲法、つまり「この法人のかたち」を規定するものです。

例えば経理規程や旅費規程などといったものとは次元が違うわけですから、私は少し触るだけの変更であってもかなり気を遣っています。

また、間違って入ってしまった条文ならともかく、先を見越しながら考えた条文にはやはり何らかの意味があるわけですので、時を経てその重要性が増すこともあります。過去に規定した、「生きている」条文に助けられた、ということも、私は何度か経験しています。

ところで余談です。この『法律の悪魔』という法令随筆集は、「指輪の由来」という読み物から始まるのですが、これは質屋さんのお話なのです。

日本の植物分類学の基礎を築いた牧野富太郎先生に入門し、学名に自身のお名前がついている植物もあるほど植物に縁が深い佐藤氏は、植物採集に行く途中、財布をスリにやられて帰りの電車賃がなくなってしまいます。そこで質屋さんにお世話になり、なんとか事なきを得るのですが、「気がかりなところが次々と出てき」たので、《質屋営業法》からはじまり関係のありそうな法令を次々と調べていく…という内容です。

結論は、将来の質草用に「いつの間にか家内によって指輪が調達されてしまった」ということなのですが、その理由として、佐藤氏は、「スリにやられたのはこんどばかりではない」からなのだとか…。

「片山・芦田・吉田内閣法制局長官,国会図書館専門調査員を経て現在人事院総裁」というのが昭和44年当時の佐藤氏の略歴として説明してあります。

職務に忠実な「法律屋」としての文章は、私にとっては勉強になることがとても多かったです。特に行政法に関する文章は私がつまずいていたことの理由が明らかになりすっきりしました。また、金森大臣との思い出や戦時中の食糧事情のお話などはつい何度も読み返してしまいます。

しかし一方で、文章の端々からは別のお顔も見えてきて、なんだか親近感さえ覚えます。ちょっとびっくりしました。

なお西修先生も、『日本国憲法誕生記』の解説の終わりの方で、佐藤氏のお人柄について触れておられます(^^)

前述の5冊の本と違い、『法律の悪魔』は重複問題を考えるにあたり今回わざわざ取り寄せました。

難しかったらどうしよう、私に読めるのだろうかという不安は払拭され、さらに私のささくれ立った心が落ち着いたことは思わぬ幸運で、この出会いに感謝しています。

いつでしたか、日帰りで近郊に出かけましたとき、車中でそれこそあり金全部をすりとられ、帰りの切符も買えなくなって、腕時計をかたに質屋さんで借金して、夕方質札を手に意気揚々と帰ってきたことがございました。

----

(佐藤雅子(装画・扉画 佐藤達夫)「山行きのお弁当」『季節のうた』平成13年2刷. 文化出版局(昭和51年発行『季節のうた』の復刊). p. 60. )

----------------

そのころ、私は、毎晩ふとんの上に長柄の座敷ぼうきをのせて眠っておりました。終戦後、焼け野原にぽつんと残った蔵住まいをしていたときのことでございます。

主人は仕事が忙しくて、深夜まで帰ってまいりませんし、娘たちと寝ておりますと、顔の上をねずみがピタピタと不気味な冷たい足で駆けぬけます。ほうきは、そのねずみを追うためばかりの備えではございませんでした。

配給といえば、さつまいもや脱脂大豆ばかり、主人の帰宅も遅くなる一方で、日に日にやせ細る主人の健康が心配でなりませんでした。家庭菜園に麦を植え、そのわずかな収穫を食糧のたしにしたものでございます。

昭和二十一年の三月四日の晩、これまでだまって家をあけたことのない主人が、いつまで待っても帰ってまいりません。物騒な時代のことで、私と娘たちは一睡もせず朝を迎えたのでございました。

お役所に電話をかけようにも、近所の電話は線が焼けきれてどれも使えません。たずねたずねて家から二キロ離れた阿佐ヶ谷まで行き、やっと電話のあるところを見つけて連絡いたしましたところ、「帽子と傘だけは事務室に残っていますが、昨日の朝からどこへ行かれたかわかりません」という返事に、心配はいっそう深くなりました。やっと、その日の夕方、所在だけはわかって安心したのでございました。

六日の朝、主人の帰りを待ちながら外に立ちつくしておりますと、坂道をはうようにしてのぼってくる主人の姿が見えました。とても生きた人間の顔ではありません。 GHQ(当時の占領軍総司令部)で一晩、首相官邸で一晩、二日二晩ぶっつづけの徹夜作業だったとのことでございました。当時は何の仕事か主人は一言も申しませんでしたが、ずっとあとになって、それが憲法起草の仕事のはじまりだったことを知りました。

それからの毎日はたいへんでございました。蔵の中で、焼け残ったこたつのやぐらを机がわりに、お役所の仕事のつづきでございます。電灯は停電ばかり、やっと手に入れたロウソクと小さな石油ランプが頼りでございました。

深夜大きなふろしき包みをかかえて、焼け跡の道を家に急ぐ主人が、不審尋問にあって包みの中身を聞かれ、極秘の憲法草案を見せるわけにはいかず、ただ役所の書類だといい張ってやっと通してもらったということもございました。

GHQでの徹夜交渉のあと、向こうでの昼食についていたというジェリービンズを、主人が末の娘のためにとポケットに入れて持って帰りました。その色とりどりの美しいお菓子の粒を、娘は不思議な顔で見まもるばかりで食べようといたしません。苦しい耐乏生活のなかに育った娘は、それがお菓子であることも知らなかったのでございました。

あれからもう何十年、私たちにとってはいまだに忘れられないことでございます。

----

(佐藤雅子(装画・扉画 佐藤達夫)「憲法起草のころ」『季節のうた』平成13年2刷. 文化出版局(昭和51年発行『季節のうた』の復刊). pp. 53-56. )

(2)そして考えてみた

それではここから本題です。

専門的な学術書をはじめたくさんの文章が発表され、専門家の先生もたくさん議論をしておられますので、その結果を有り難く受け取っておくだけでも良いのかもしれませんし、時間のない人はそうするのでしょう。

それに私がほんの少しの文章をもとに考えたところでその結果にどれだけ意味があるのか、どれだけ世の中の役に立つのか。でもそういうことよりも私は、「自分が気になるので」という気持ちを大事にしたいかなぁと思っているのです。

まず、基本的人権の確立こそ憲法の核心である、というおそらく共通の理解になりそうなところから考えてみます。

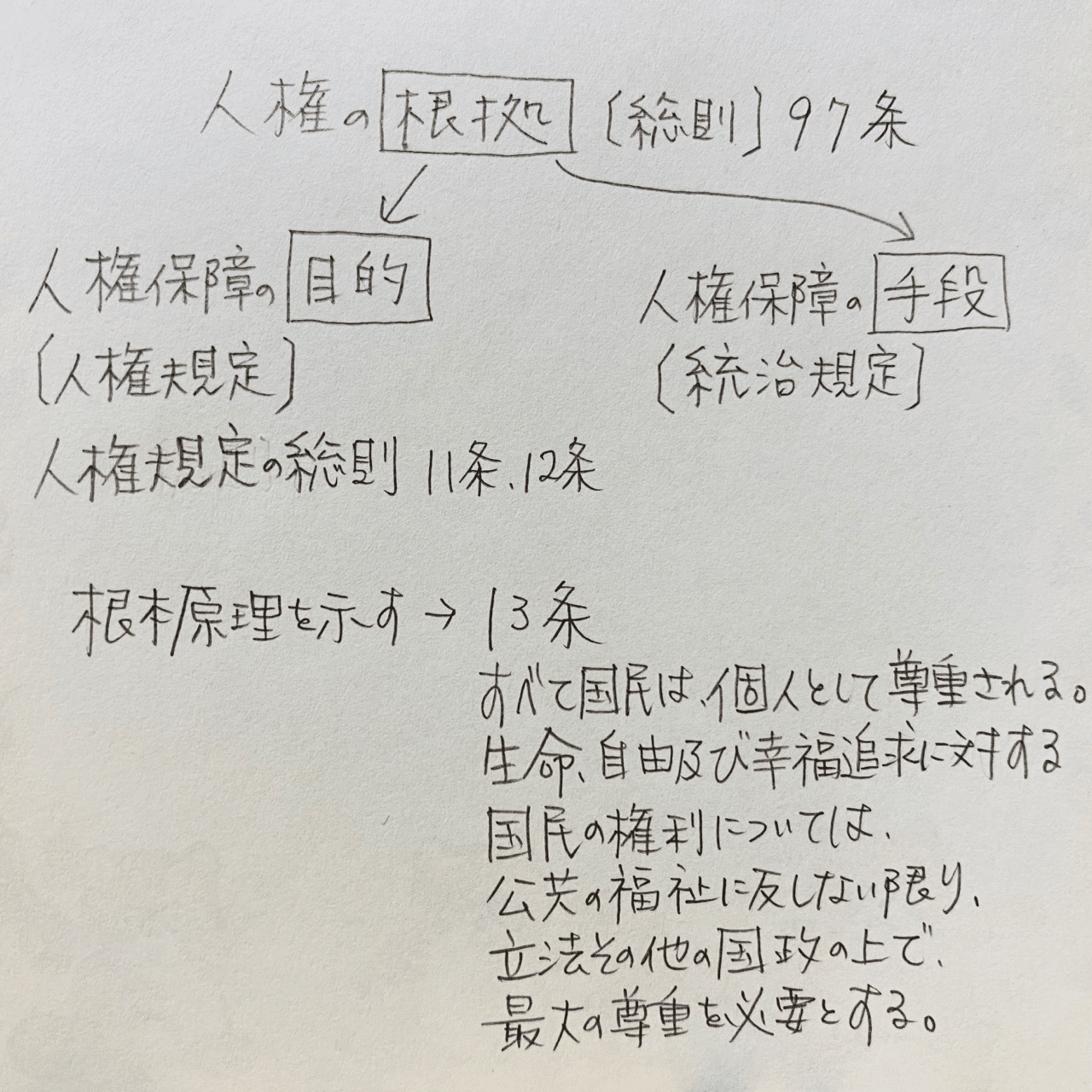

事実として、11条は「第3章 国民の権利及び義務」つまり人権規定の章に置かれています。そして97条は「第10章 最高法規」つまり憲法の総則の章に置かれている、という配置を確認します。

第10章は、第9章の「後」に置かれています。

そして第9章は、「改正」(96条)です。

この配置の意味としては、

・改正をする場合にも第10章は触ったらダメですよ〜ということなのか、

・単に「尻尾の方でいいから」ということに過ぎないのか、

その辺りの議論に私は触れていませんが、佐藤氏の、

というわけなのだが、この第九七条の説明としては、当時から、基本的人権の確立こそは、この憲法の核心をなすものであり、したがって、その貴重なゆえんを強調したこの条文は、まさに実質的な意味での最高法規性につながる・ということで一貫してきた。今日でもむろんそれで通しているし、それはそれでまちがってはいないと思うけれども、そういいながら、さきに述べたようなこだわりが、ときどき頭をもたげる・というのがいつわらざるところなのである。

・

しかし、ふりかえってみると、憲法が実施されてすでに一二年、もはやこの条文は、それこそ " 時と経験の坩堝 " のなかで、第一〇章にりっぱに溶けこんでいるといってよさそうである。もうわたしのこだわりも解消していい時であるかもしれない。

----

(佐藤達夫「時と経験の坩堝(るつぼ)」『法律の悪魔』昭和44年. 学陽書房. pp. 129-130. )

…という文章を頼りに進んでみようと思います。

現在、日本国憲法は、《人権の保障をするという目的》のために、《手段としての統治機構》を設置していると解釈するのは、そう間違ってもいないようです。(芦部先生の図における「奉仕」という言葉を参照)

また、佐藤氏の文章でも説明されていたとおり、97条は、最高法規性の実質的な根拠を明らかにした条文です。それがおそらく現在の通説でもあることは、今まで見てきたとおりです。

念のため、家にある憲法関連の本をざざっと確認してみました。憲法の、学説に関しての本も、判例に関しての本も、それが当然であるかのような前提のもとに、例えば条約との関係が記述してあったりして、取り立てての説明は見当たりませんでした。

もしかしたら私の知らないところで新たな学説が登場しているのかもしれませんが、おそらく今のところは、そのこと自体が議論になることはなさそうな感じです。(あればご教示いただけますと助かります)

そうしますと、万が一、《人権の根拠》となる97条が削除されてしまったら、

人権規定>統治機構、という憲法の仕組みの大前提が崩れてしまう恐れがあるとはいえないでしょうか。

ですので、もし触るのであれば、どちらかというと11条の文言の方かなぁという気がしますが、どうでしょうか。

なお、97条を大切にされている他の先生方のお話は後述します。

ところで、近代憲法は、「基本的人権を保障するためのシステム」として運用されているという考え方を、私は支持しています。

システムは、古くなったり使えなくなったりすると、修理したり新しいものに変えたりするわけですが、その際に考えるべきは、そのシステムがなければならない理由です。理念といっても良いかもしれません。

日本のみならず、近代憲法を採用している国では、何度も何度も調整を繰り返し、現段階において一番良いであろうと思われる仕組みだという理由で、これを採用しています。そして理念には、過去の反省が含まれています。

日本国憲法がもし、11条は11番目、97条は97番目に書かれている、といった単なる箇条書きのものだったら、全体に与える影響を考えることなく、一つの条文を削除する、ということでも良いのでしょう。

しかし実際に、そういう構造になっていますでしょうか。

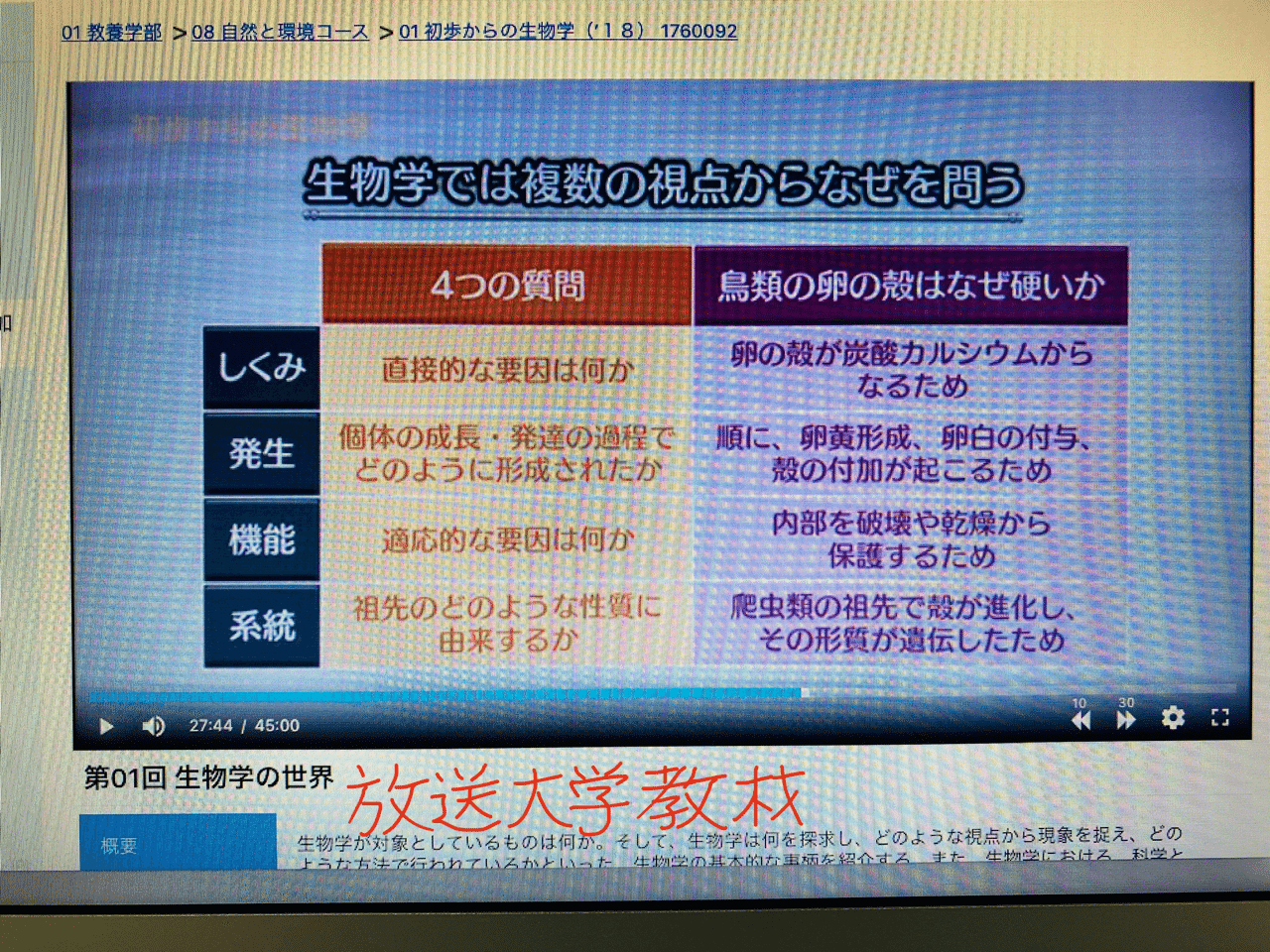

たとえば生物学では、複数の視点から「なぜ」を問うのだそうです。

↑(放送大学教材「初歩からの生物学 '18 」第01回 生物学の世界:講師 二河成男 加藤和弘, ききて 光部樹)

私は憲法改正に反対する者ではありませんし、むしろ今の時代に合ったかたちにするのは大賛成です。

その上で、重複をすっきりさせるための議論をする場合は、「なぜ」そのようなかたちになっているのかということを丁寧に確認し、つまり《人権の保障をするという目的》と《手段としての統治機構》、そして、佐藤達夫氏の文章でも説明されていたとおり、【最高法規性の実質的な根拠を明らかにした条文である97条】の仕組みや機能をお互いに重要視しながら、あわせて、私のまだ知らないことや解釈の間違いなども教えていただきながら、現在の状況に合うように考えるということを進めていきたいと思います。

(3)97条やっぱり大切

和田進先生(神戸大学名誉教授)は、放送大学の面接授業で講義をしてくださり、私は2日間だけでしたが非常に貴重なお話を伺うことが出来ました。

(しかも私は1日目の帰り道、偶然にも前を歩いておられる和田先生をお見かけし、一緒に歩きながら図々しく質問させていただきました!)

和田進先生が一番好きな条文が97条だということを、授業の中で教えてくださいました。

そして今でも私が保存しているメモがあります。

民主主義を担う「国民」観…「発展的国民意思論」

・

「人間が理性的な存在であり、それは思想と討論の自由によって深められていくものであり、その可能性をそれぞれの個人が持っているがゆえに、政治判断も人々の協力によってより正しいものに接近していくことができるという相互信頼の立場」

川口是『憲法の考え方』法律文化社、一九八〇年、一四頁

----

(和田進『国民代表原理と選挙制度』1995年. 法律文化社. )→※A

(「第五章 国民代表原理と選挙制度」p. 148. 「第九章 選挙・政党と自由」p. 214. )

* *

佐藤幸治先生(京都大学名誉教授)も、放送大学で講義をされていたのですね〜。

執筆を終えて

・

本書に何らかの意味があるとすれば、日本国憲法九七条に述べられていることを具体的に再確認し、試錬と悲劇に充ちた現実世界にあってなお ”絶えることなき” 人間の知性(理性)の営みに「希望」を見出すことにあるのではないかと思う。

・

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」(日本国憲法九十七条)

----

(佐藤幸治『立憲主義について 成立過程と現代 放送大学叢書 028 』2015年4刷. 左右社. p. 263. )→※B

↑ こちらの本は、「これまでに放送大学の授業で用いられた印刷教材つまりテキストの一部を、再録する形で作成されたもの」(p. 264. )だそうです。

佐藤幸治先生が97条を大切にされていることがわかる本が、もう一冊、私の手元にありました。

おわりに

・

冷戦の終結とともに、世界の様相は大きく変わり、野放図な経済的グローバリゼーションが進む一方、ナショナリズムの強まりといった現象が顕著になりました。また、しばらく前から地球の環境破壊や資源枯渇に関連して「持続可能な成長」が説かれてきましたが、もはや加速度的な「成長」には限界があるとの認識が一般化しつつあるように思われます。

・

こうした様々な事柄が重なって、不確実性が増え、世界が不安定化を強めているように思われます。そうした中で、国々で大胆な政策や強力な指導力の堅持がもてはやされる傾向が生じています。

・

新たな文明論も提唱されていますが、人類にとって今一番必要なことは「自制」力の保持であると思われてなりません。特に「自制」力を失って大きな悲劇を経験した日本のわれわれは、人類の歴史と日本の近代史を重ね合わせながら、その歴史に深く学ぶ必要があると痛切に思います。「歴史に学ばない民族や国民に発展の可能性はない[*37]」(田中浩)ことを肝に銘じつつ。

・

最後に、日本国憲法九七条を読んで終えたいと存じます。

・

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

・

長時間にわたりご清聴いただきまことに有り難うございました。

・

[*37]『田中浩集第十巻 思想学事始め』(未来社、二〇一五年)三六四頁。

----

(佐藤幸治『世界史の中の日本国憲法 − 立憲主義の史的展開を踏まえて 』2015年2刷. 左右社. pp. 090-091. )

↑ こちらの本は、「六月六日東京大学で行われたシンポジウム「立憲主義の危機」(「立憲デモクラシーの会」主催)における講演用に準備した原稿を基に作成したもの」(p. 092. )だそうです。

* *

芦部信喜先生(東京大学名誉教授)も、放送大学で講義をされていたようなのです!!

本書は、一九八五年四月にスタートした放送大学でラジオによる全一五回の憲法講義(課目名「国家と法 I 」を担当した折に、教材として書いた『国家と法 I 憲法』を全面的に改訂したものである。

・

この講義は四年間続けられて終了したが、教材は本文僅かに一七〇頁程度の小著であるにもかかわらず、当初全く予想もしなかったほど多数の方々から利用して頂く光栄に浴した。著者としては感謝のほかはない。ただ、この講義は一回が四五分という短い時間のものであったので、私自身は教材を大学レベルを目指して執筆はしたものの、その内容には憲法の教科書として不十分な点が多々残された。それでも、大学の講義用のテキストとしてだけでなく、司法試験など国家試験受験のための参考書としても使って頂けたのは、「私が書くのもおこがましいが、程度はかなり高く、一般の大学の法学部で行われている四単位の憲法講義で扱われる主要な論点は、ほぼ網羅されている」という、若干思い上がった「まえがき」の言葉をそのまま受け取って下さった研究者の皆さんや、学生その他一般の読者の方々の寛容の故である、と思われる。

〔後略〕

一九九二年一二月

----

(芦部信喜 著, 高橋和之 補訂『憲法 第六版』2015年. 岩波書店. P. Xiii 「初版はしがき」より抜粋)→※C

↑ 法についての基礎知識はもちろん思考力も乏しく理解も遅い私が無謀にも勉強を始めた頃に、高いけど思いきって買った本です。

当時検察事務官だった私の身内が、まずは「二重の基準」と「違憲判決」を覚えるようにとアドバイスしてくれたことを思い出します。はじめは独立した知識として覚えていました。基本的人権を守るために考え出されたのだと気がついたのは、ずいぶんと後のことです。

(4)主権ってなんだ?

さて、国民の基本的人権は、憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、天や造物主や自然から「与へられるもの」(憲法11条)、「信託されたもの」(97条…信託されているので、「不断の努力」(12条)によって支える必要がある)であり、人間であれば当然に有するとされる権利だということが、憲法では具体化されています(人権の固有性)。

そしてその基本的人権は、人種、性、身分などの区別に関係なく、人間だったら誰でも!当然に!すべての人が!享有できることも、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)という文言によってあらわされています(人権の普遍性)。

さらに、その大切な基本的人権は、公権力によって「侵すことのできない永久の権利」(11条、97条)だと規定されています(人権の不可侵性)。

しかしこれは、よく考えてみると不思議な話です。

だって、今の日本の統治機構って、国会・内閣・裁判所、ですよね?

そして憲法の前文では、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と示されています。

つまり、私たちが選んだ、つまり「正当に選挙された国会における代表者」(前文)が決めたことに基づいて、公権力が行使されるわけですよね?

(裁判官は選挙で選ばれてないですが、しかし最も重要な役割は、国民の基本的人権を保障することです)

なのに、どうして私たちの人権が侵されるのでしょうか??

統治するものと統治されるものは、もともと同じなはずなのに、どこから、何が、違ってきちゃうのでしょうか??

じゃあ、主権って何だろうということを、ちょっと考えてみたいと思います。

あっその前に、「国家」の概念について。

社会学的、法学的、政治学的、それぞれどの立場からみるかによって考え方が違うのですが、社会学的国家論である国家三要素説(領土、人、権力)というのが、おそらく一般的になじみのある考え方じゃないかなぁと思います。

(参考:※C 芦部, 2015「第一章 憲法と立憲主義」)

でもそもそも、国家って、必要なんでしょうかね?

国家を家族イメージで考える国家論に対して、ヨーロッパあたりで広く受け入れられているのは契約説にもとづく国家観でしょう。契約説というのは、古代ギリシアからあって、たとえばプラトンの『国家』という書物の第二巻を読んでいただければ、よく出てまいりますし、この説はプロタゴラスや、その他の人たちの説でもあるわけです。

----

(田中美知太郎「日本人と国家」1975年講演『人間であること』2018年. 文春学藝ライブラリー 思18. p. 171. )

…ずいぶんと古い時代からある考え方のようです。

もう少し時代を進めてみましょう。

人間は完全ではありません。人間は感情を持っています。もし、個人個人が勝手に「自然法」を執行していたら、「自然法」を誤って解釈する可能性や、愛情や復しゅう心などにより不公平が生じる恐れがあります。

・

ではどうしたらよいかというと、「自然法」を執行する権力をひとつにすればよいのです。こうして、政治社会である国家が形成されました。つまり、国家も制度も何もない一人ひとりが個人として存在している状態で手にしていた、「 "自然法" を執行する権力」を放棄して、人の集まりとしての国家にあずけて政治権力を創り出したのです。ここでの国家は、民族や伝統から切り離された、人為的に作られた権力主体としての国家です。

〔中略〕

ホッブズが「人間が他人に対して常に争う姿勢を有している」というところから始まっているのに対し、ロックは「個々人が生まれながらに有しているプロパティ(自然権)がある」というところから出発しています。そして、この考え方こそが、憲法の人権保障の理念に結びついていくものなのです。

----

(伊藤真「第2章 憲法の歴史を知っておこう」『伊藤真の日本一わかりやすい憲法入門』2009年1刷, 2011年4刷. 中経出版. pp. 33-34. )

…なるほど…。

少し補足します。

〈ホッブズ〉

・人文主義、ヒューマニスト。ユークリッド幾何学。

「權利」を主張しすぎると「権力」が育ってしまう。

・17Cはやっぱり戦争。近代国家(人工物)の正統性を主張したかった→平和こそが重要!→そのために何をすべきか(囚人のジレンマ問題)→けど、国家を絶対化してしまった…

・ソクラテスの、法<社会とはちょっと違う。人間観も違う。(国家が死ねと言った場合)

・人間が邪悪だから戦争になるのではない→自由のパラドクス→人間は潜在的に危険→だから国家必要

〈ロック〉

・国家と政府を分ける。政府は取替え可能。共同体(フリーライダーはだめ)

・神(キリスト教)に依拠。(ホッブズは17Cの時代には無神論者ぽく見られたのに対し);日本人から見ると後退しているように見えるが、ロックは誰かを説得しようとしている!

・自然状態からの戦争状態(=ではない);「時間」の概念!!

・国家があるから個人が守られるけど、しばしば法を乗り越えることが必要;日本…今まで緊急権を考えずにきてしまった…難儀な仕事だけど手放してしまってはいけない(結局は信頼の問題)

----

(山岡龍一先生(放送大学)の面接授業「リベラリズムとは何か」の時の、私の脳内変換を経た後のメモ。参考:山岡龍一「10 近代国家と個人の自由 − ホッブズの社会契約論」「11 自然権と抵抗権 − ロックの社会契約論」『西洋政治理論の伝統 '09 』放送大学印刷教材)

…なにやら難しくなってきてしまいましたが、要するにやっぱり国家は必要みたいですね…。

もうちょっとだけ、見てみます。

つまり、人間は本来絶対的自由を持っているのだけれども、それでは国家や社会が成り立たないので、自分の自由を制限して、その自由を供出して一カ所に集め、政府というものを作り、その下で一つの秩序を作っていこう、という考えで国家社会が出来たのだと言います。

〔中略〕

この考え方を本来的な国家観の前段階として考えたのが、いうまでもなく近代におけるヘーゲルの『法の哲学』です。ヘーゲルは家族と市民社会と国家という三段階で考えていくわけですが、市民社会のところで国家というものの発生を説明しています。

----

(田中美知太郎「日本人と国家」1975年講演『人間であること』2018年. 文春学藝ライブラリー 思18. p. 173. )

…こちらも、少し補足。

〈ヘーゲル〉

・古代ギリシア的自由がどうやって実現できるか?(けど奴隷制はバツ、キリスト教では平等なので)

・市場社会と国家(人倫としての国家…福祉国家ぽい)の融合

・社会契約論の批判;前提となってる理論がおかしいよ!

・「精神」(現実に存在している世界;ドイツ)モンテスキューを受け継いでる。

・ルソー+ヘーゲル→マルクス

----

(山岡龍一先生(放送大学)の面接授業「リベラリズムとは何か」の時の、私の脳内変換を経た後のメモ。参考:山岡龍一「13 自由と歴史 − ヘーゲルにおける倫理の構想」『西洋政治理論の伝統 '09 』放送大学印刷教材)

…理論が完全に理解出来たわけではありませんが、しかし、肌感覚としても、なんとなく国家は必要なんじゃないかとは、思います。だって、なかったらやっぱり困るような気がするんですよ…。

けど、じゃあ国家というものはめちゃくちゃ良いものなのか?

う〜ん、そうとも言えない気もします…なぜだろう…。

そうしてみると国家というものは、契約説やヘーゲルの悟性的立場、利害損得的なものだけでは説明しつくせないものを持っていると考えるほかはない。国家というものの中にあるもう一つの要素、つまり文化とか宗教的あるいは道徳的要素を含んでいて、ある意味において、国のために一身を捧げるといったことを要求するようなものが国家に含まれている。

・

イタリアのヴィーコとかマルクスと同時代のフランスのフュステル・ド・クーランジュなどの学者が次のようなことを言っています。 −−人間というのは、利己的で、自分の利益ばかり追求するのがその本性であるが、そういう人間に、その利益を捨てさせ、公共のために譲歩させるというのは、よほどの力をもってしなければできないことである。その力の根源は、ある意味においては政治的な力であるけれども、実際はその下に何か宗教的なそういうことを信じさせる何ものかが、その国家というものを形成するに与ったのであって、国家の形成というものは、経済とか政治だけでは解けない宗教的な何ものかがあるのだ−− こう主張しております。

----

(田中美知太郎「日本人と国家」1975年講演『人間であること』2018年. 文春学藝ライブラリー 思18. p. 182. )

…なんとなくヒントになりそうですが、そろそろ頭から湯気が出てきそうなので、次に進みたいと思います…。

* *

さて、主権。

いわゆる教科書的には、「主権」といえば三つありますよ〜と説明されます。

1、国家権力そのもの(国家の統治権)

2、国家権力の属性としての最高独立性(内にあっては最高、外に対しては独立)

3、国政についての最高の決定権(国の政治のあり方は誰が決定するのか)

(参考:※C 芦部, 2015「第三章 国民主権の原理」)

そして、日本国憲法の前文より。

第一段落:「ここに主権が国民に存することを宣言し」

第三段落:「自国の主権を維持し」

前者は「国民主権」、後者は「国家主権」の用語で表現されており、この文章では主権の原理が二つの側面から規定されています。

まず「国民主権」の話からです。上述の3番ですね。

主権の概念を初めて体系的に論じたのは、ジャン・ボダンの『国家論六巻』(1576年)とのことです。

最初は、封建領主に対する君主の権力は最高やで!ってことと、ローマ法王・神聖ローマ皇帝に対する権力は独立やで!ってことが主張されていたようです。

そこからたくさんの歴史的事件が起こり、上向いていたものがいったん下がってその反省からまた上がってきたりなどして、たくさんの議論と努力がなされてきました。

そしてだいぶはしょりますが、現在の日本では、国政について最高の決定権があるのは、君主じゃなくて国民やで!しかも身分関係ないで!ってことになっています。(ちなみに私は憲法1条の象徴天皇制を支持しています)

ということは、ナシオン主権とプープル主権の二分論の議論はあるにせよ、「国民全部」が国家をつくっている、ということは言えると思います、超ざっくりですが。

(このへん、「抽象的観念的統一体である国民」と「具体的現実的存在である人民」、または「全国民」と「有権者団」という分け方がされていた時期もありますが、現在の学説では、ぱっきりくっきり分類出来るものではなさそうです…)

つまり、自分たちのつくった国家が自分たちを侵害する??

そんなことは、何故起こってしまうのでしょうか。

例えば、学校の生徒会でも、自分たちが「この人だったら任せてもいいな」と思って投票したのに、いざ活動する段になったら、「あれ〜??こ、こんなはずでは〜(>_<)」ということをたまに聞きます。

また、温厚そうな人が何かの役について発言力を持った途端、なんだか人が変わったようになってしまったりとか。

もちろんすべての人がそうとは限りませんし、何年も首長を務めているけどいつまでも素晴らしい方を私は複数名存じ上げております。

しかし、どうも「権力」というものは、気をつけなければいけないもののような感じがします。

まして国政…何より国家権力は『強力』でありますから、国家権力の発動には自由や人権を侵害する可能性が常に内包されていることは、難しい話はわからない私でも、なんとなく想像出来ます。

(参考:※A 和田, 1995「第一章 国民主権と国民代表」 )

じゃあどうしたらいいのか…もし、全知全能の人(なのか神なのか)が存在すれば、お任せしても良さそうですが、おそらくそれは無理です。

なので、2,500年くらい前からたくさんの(憲法理論の進化を含む)努力が重ねられてきた結果、現在では、権力分立ないし抑制・均衡の統治システムというよく考えられた仕組みが、憲法に「制定」され(イギリスの場合だと立憲主義は十分に歴史化され確固としたものなので成文化はされていないが)、権力を持つ人は憲法(そしてその仕組み)に縛られることになっています。

(参考:※B 佐藤, 2015「第四章 アメリカ憲法の歴史的寄与」)

もう一度、芦部先生の図を確認してみましょう。

私はそのすべてを理解出来ているわけではないものの、でも最終的にはやっぱり、私たち一人ひとりが意識して、権力を持った自分たちの代表をちゃんと見守るのがいいんだろうなぁと思っています。

自由主義的要素と民主主義的要素のいずれを重視するか、重視すると決めた要素が現実の政策決定に際しても大きな意味を持つよう、どのような委任と責任の連鎖関係を形成するか、そしてそれに適合的な制度をどう設計するかなど、ヴァリエーションは無数に作り出せるといって良い。本書で注目してきた執政制度と選挙制度という二つの基幹的政治制度のそれぞれに、実にユニークなものが存在しており、組み合わせ方もさまざまである。その中からどのような代議制民主主義を構築するかは、結局はいかなる仕組みによる政策決定を望むのかに関する、その政治社会を生きる人々の意向によるともいえる。まさに、具体的なヴァリエーションの中からの選択においてこそ、主権者としての一般有権者の意向が決定的な意味を持っているのである。

----

(待鳥聡史「終章 代議制民主主義の存在意義−バランスの視点から」『代議制民主主義』2017年3刷. 中公新書. p. 255. )

自由主義と民主主義では理想とする政策決定のあり方が異なります。今まで、たくさんの実験(?)をしてきた結果、これなら完璧!という仕組みは見つかっていませんが、でも、これならまあなんとかいけるんじゃないかというのが、代議制民主主義の仕組みなのかもしれません。

自由民主主義では、選挙で選ばれた代表が政治的決定を行うが、市民は決定する権利を放棄したわけではない。もし自らのプロパティ(生命・財産・権利)が代表たちの政治的決定によって侵害されたならば、市民はそれに対抗する権利を持つ。つまり自由民主主義においては、市民は通常政治的決定を代表に委ねるが、いざとなれば抵抗し、決定権を自らに奪還する権利を留保している。したがって市民と代表の間には潜在的な緊張関係が存在する。このような緊張関係から生まれる制約こそが、代表による決定を民意を考慮した民主的なものにする。選挙だけではなく、政治の決定においても、有権者は影響力を行使することができる。

----

(新川敏光「第八章 田中政治とは何だったのか」『田中角栄 − 同心円でいこう − 』2018年. ミネルヴァ書房. p. 252. )

私は選挙のことで頭がいっぱいだった時期もあるのですが、いつのまにか少し違う方向に目が向き始めました。

「選挙は有権者と政治家との対話だ」という考えが、私はとても好きです。そして「選挙に行こう!」という単発の活動も、非常に大事です。

しかし、普段は政治に興味がないのに、選挙の時だけ急に興味を持てと言われても、それはなかなか難しいことだと思います。

そして、自分は政治に興味がなくとも、政治に無関係な人は、いません。

「イギリス人民は、自分たちは自由だと思っているが、それは大間違いである。彼らが自由なのは、議員を選挙するあいだだけのことで、議員が選ばれてしまうと、彼らは奴隷となり、何ものでもなくなる。自由であるこの短い期間に、彼らが自由をどう用いているかを見れば、自由を失うのも当然と思われる。」と言ったのはルソーです。

新川先生が強調しておられる、「選挙だけではなく、政治の決定においても、有権者は影響力を行使することができる」という文章は当たり前のようですが、その意味をきちんと考えなければならないと思っています。

それと、強調しておきたいこと。

日本のどこかで毎週のように選挙が行われているわけですが、公正な選挙の執行のため日夜努力してくださっている方々のおかげで、私たちは代議制民主主義の恩恵を受けていることを忘れてはなりません。

ところで、田中角栄の政治は包括的だと言われることがあります。

私は、包括という言葉にはどうも違和感を感じてしまうのですが、その理由の一つとして、もし「緊張関係から生まれる制約」がなくなってしまうような包括の仕方だとすると、自らの思考を止められてしまうかも、そしてもし止まったままの状態に気がつかなかったらこわいなという危機感があるのかもしれません。

個人個人の理解や判断はアレなことがあったり、民意がたまに変な方向に行ってしまったとしても、【思想・表現の自由が保障され】、理性的な人間が討論を続けていく限り、全体としては徐々に良い方向に向かって行くんじゃないかなぁと、今の私は考えているんです。

いずれにしても、民主主義というのは、自己矛盾を含むものであり、必ずしもそれ自体のみでは充分ではないものなのである。これを首尾一貫の合理体系に組み立てることは、わが国の一部に偏愛される法律家的合理主義の満足にはなっても、かえってそれは民主主義の敵によって利用され、自己否定に陥るような危険をもつと言わなければならない。多数決の民主主義というようなものでも、それ自体は多数決できめられることではなくて、かえって全員の一致を要求しなければならなかったのである。

・

自由の原則も、これを無制限に拡張すれば、自己否定となり、それの制限をつければ、これもまた無制限に進行して、自由の否定になる危険をもっている。民主主義というのは、そういう不安定さ、不徹底さ、不合理性を含んでいるのであるから、これを保つにはかえってかかる不安定、かかる不徹底、かかる不合理に堪えながら、その間のバランスを保つ精神の強健さを必要とするのである。

・

民主主義というのは、それだけで完全な原理というようなものではない。晩年のプラトンは、神の直接支配というような形でしか理想社会は考えられないとした。人間の行う政治には、もはや、理想社会も黄金時代もあり得ないが、民主制はそのうちにあって、最良でもなければ、また、最悪でもないという意味で、まずは危険度の比較的少ない政体と考えた。

・

われわれにとっても、民主主義はむしろ最小限度の条件として要求されるのであって、なお多くのものを付け加えて行かなければならないものなのである。しかしこの最小限度の条件を全くすてて、いきなり他の理想社会を求めても、それは悪魔の誘惑の如く、むしろ最悪の社会を得るに過ぎないかも知れない。民主主義は多数決にしても、制限された自由にしても、あまり魅力的ではなく、力弱くあいまいな感じをまぬかれない。しかし最小限度の条件を守ることにおいては、強くまた戦闘的でなければならない。その戦意、時には武器をとっても戦う勇気がなければ、もはや守ることのできないものである。

・

あまりにも平凡で、理想主義的な光彩にとぼしいけれども、しかしそのままでも、例えばトマス・マンをして、ナチスのイデオローグの嘲笑に抗して、デモクラシーのためのアポロジーを書かせたのである。古代都市国家の市民たちが、その城壁を守るために命をとして戦ったように、わたしたちの強健な市民的な常識が、民主主義を守るのではないだろうか。

・

必要とされるのは感激や熱狂ではなくて、しらふの冷静な勇気である。

----

田中美知太郎「民主主義の自己矛盾」

発表:1965(昭和40)年5月『潮』

今回の引用:

1)1970(昭初45)年1刷, 1977(昭和52)年2刷『田中美知太郎全集第十巻』筑摩書房. pp. 322-324.

2)1971(昭和46)年『直言、そして考察 − 今日の政治的関心 − 』講談社. pp. 226-228.

3)1983(昭和58)年『市民と国家』サンケイ出版. pp. 128-130.

さて次に、「国家主権」の話です。上述の2番、国家権力の属性としての最高独立性(内にあっては最高、外に対しては独立)、ということですね。

よその国から余計な干渉を受けないようにとか、戦争を仕掛けられないように(もちろんこちらからも仕掛けないように)とか、自分の国を守ることを考えるのも国家の仕事です。

戦争は、人道的見地からみたら、もちろん悪です。

そして、昔と比べて経済的相互依存関係が強まっている現在においては、戦況の展開が有利であっても不利であっても、なんらかの形でサプライチェーン(供給連鎖)は必ず破壊されます。つまり戦争は、自国経済が打撃を受けるというデメリットの方が大きいと言われています。

また、国際法では侵略戦争は違法とされていますし、昔みたいに戦争で土地を奪って自分とこの領土にする、という時代ではないのですが、残念ながら戦争がすっかりなくなる気配は今のところなさそうです。

国同士の利害がいつも一致すれば平和が続くのですが、どの国も自分のところが一番大事なのですから、話し合ってうまくいくようなことばかりではありません。つまり、防衛費というお金はそれなりに必要になってきます。

念のためですが、私は、国家⇔国民の問題を軽んじているわけでは決してなく、むしろ仕事柄、子どもの貧困をはじめ常に国内の問題に接していますし、例えば私が公的扶助や社会福祉の制度についてそれなりに知っているのは、仕事柄というより、自分が実際にお世話になっていたからに他なりません。働けなくなった時、社会福祉協議会の担当者さんに「よくこれだけの収入で生活されてましたね」とびっくりされ、すぐに様々な手続きを進めてくださったことには今でも感謝しています。

けれど、地球全体で「今この瞬間にも」起こっていることにも同じように接しておりますと、防衛費を削って社会保障費に、というご意見にすぐに賛同することは出来ません。

国家の安定には国内問題に対応する経費も必要でしょうが、低コストでいけそうな内容のものがここ三ヶ月で判明してきたようです。

一方軍事関係にも、無駄とは言えないかもしれないけれど、そこまで必要なんかなぁ?と思われる内容のものもあるでしょう。

とはいえ、いわゆる「自衛権」と呼ばれているものがどのような使い方をされているか…大国はこの正当化論を否定していないようですが、何か歯止めをかける大きな力が必要だという意見を私は支持しています。しかしじゃあどうしたらいいのかは、わかりません。

もちろん私は専門家ではなく機密事項とも縁がありませんが、まずは公表されている税金の使いみちを共有することから、建設的な議論は始まるのではないかなぁと思っています。

以上、だいたいこんな感じで考えてきましたが、「どうしてあんなことを言うのだと思っている相手の方が、実は自分より詳しく知っていたということを、私はめちゃくちゃたくさん経験していること」を、この節の最後に申し添えておきます。

□■□■

3、母が残してくれたものが時を超えて

話は変わり、6月3日は、私の母の誕生日でした。生きていれば70歳を超えていますが、年老いた母の姿は全く想像出来ません。

骨と灰になってしまう前の晩は、まだ赤ちゃんだった私の娘と一緒に母のそばで過ごしました。姿が見えたり声が聞こえたりしても驚かないから私の前に現れてほしい、そしてこの先どう生きたらいいのか教えてほしいと思っていたのに、夜は静かに終わってしまいました。

朝になり、母が家を出る時間になったので、ろうそくの火が消されました。父なのか私なのか近所の方なのかは覚えていません。初七日が過ぎ、七七日(四十九日)も過ぎ、私は母の気配を感じることが出来ぬまま、鳥取の実家から高知の家に戻りました。

先月の6月2日、たまたま押入れをごそごそする用事があったので、何気なしに母からもらった古い本を取り出してみました。

『ギリシア神話物語』(エミール・ジュネ 著, 有田潤 訳, 白水社)です。

しおりが挟んであったのは「アルテミス」の節でした。ここから先は読んでいないということなのか、それとも大事なところの目印なのかはわかりません。けれど、山野を駆け巡っていたアルテミスは、健康だった頃の母に似ている気もします。

「明日はお母さんの誕生日だ!」と思い出したのは、「アルテミス」を読んだ後でした。

ギリシア神話なんてフィクションでしょ、と長い間軽んじていた私ですが、何故かこの本を手放すことはなく、神戸にも一緒に引っ越してきました。

そして、田中美知太郎「過去」の書き写しをするにあたり参考にした文章「オイディプス王」(藤沢令夫 訳『ギリシア劇集』田中美知太郎 編, 新潮社)とあわせて、『ギリシア神話物語』の「オイディプス」は私を助けてくれました。

母はもしかしたら、18年前の私の願いをいま叶えてくれたのかもしれません。

母は私にとって「過去」の人であるはずなのですが、「今」助けてくれるというのは一体どういうことなのでしょうか。

もしかしたら、母は私の行動が予測できていたのでしょうか。それとも単に偶然なのでしょうか。

しかし二十年以上も一緒に生活してきたわけですから共通する部分があるのは自然な流れとも言え、またしても私の考えすぎなのかもしれません。

* *

私の現在の行動を規定しているものは過去の積み重ねであるはずなのですが、しかし、もし未来から過去を見ることが出来るのならば、過去は単なる積み重ねであるとは言えないような気もしています。

歴史は繰り返す、という言葉が教えてくれることについて気になる文章があります。

小林 やっぱりトインビーなんていう人は博覧強記型なんですか、理論家というよりも……。

・

田中 ええ、じつにいろんなことをよく知っていますね。ただあの人の考えはギリシア史研究から始まったんです。そして根本の考えは比較的単純だとも言えるでしょう。初めギリシア史研究をやっていて、第一次大戦が起きたときには、ちょうどオックスフォードでツキュディデスの講義をしていたんですけれども、ツキュディデスの取り扱っている事件というのが、そのまま現代とまるで同じだということですね。むしろツキュディデスが現代のわれわれの経験よりも先のことを経験しちゃっている。そういうようなことを感じて、それで歴史の古代・中世・近世なんていう区別はナンセンスである。何か同一性というようなものがあるということで、つまりそういうところからヒントを得て、文明がみんなパラレルだという着想を得たらしいのですけれども。初めはギリシア人の経験したことが、自分の現に感じている経験と同じだという、急にそういう一つのヴィジョンができて、彼自身は、急に豁然としてものが見えた、それが出発点らしいですけどね。

・

「現代に生きる歴史」1960年 小林秀雄との対話

----

(『田中美知太郎対話集 プラトンに学ぶ』1994年. 日本文芸社. p. 154. )

しかしそのようなことは、例えばちょうど疫病の意識が高まっている今の時期が過ぎると忘れてしまうのでしょうか。

もっとも、人は忘れることが出来るからこそ生きてもいける、と私は思っているのですが。

近代憲法がシステムだと思うのもそのような理由からです。

普段は憲法など意識しない、また意識する余裕などない人は少なくないと思います。

しかし、国家が安定するための仕組みは必要であり、その方法の一つとして、「国家が暴走しないためのシステム」が挙げられると思います。

システムが正常に作動している限りは、普段は安心して他の仕事に注力したり、たまにはぼやんとしたりすることが出来ます。

また、前文など必要ないという方もいらっしゃいますが(もともと前文は日本側が削ろうとしていたものでもありますし)、専門的にきちんと学んできた人にとってはわかりきっていることでも、私を含め多くの国民はそうではないのですから、私はやはり前文も残しておいてほしいと思っています。

この憲法が実施に移されてすでに十年を経た。

往年の “ 憲法大臣 ” 金森徳次郎氏が、かつて雑誌《時の法令》に、「人々は憲法制定について、当時日本国民がどんなに真剣であったか、苦心努力をしたかを忘却しかけた。そして憲法を鬼子として取扱うような傾向が高まったらしい。それも一つの見解であるが、私はたまたま議会の速記録や当時の新聞紙も読み、苦難の条件の下で国民が如何に心血をそそいで考慮を尽したかを察し珍らしく緊張した。私にとっては大抵の文学書を読むよりも興奮した。民族発展の前途を考えて、国民は真に血みどろの苦心をした。そして、政治史上の稀な記録を残したのである。」と書いておられるのをみたが、これは、そのままこの小文の結びに借用させてもらっていいように思う。

----

(佐藤達夫「憲法誕生 人柱になった人々」『シリーズ戦後史の証言 −占領と講話− 4 日本国憲法誕生記』1999年. 中央公論新社. pp. 184-185. )

記憶と歴史の正しい認識は、憲法を改正する際に重要ですが、前文と97条は、その助けとなるのではないでしょうか。

* *

〔前略〕

こういうわけでギリシア神話として知られている物語のどれをとっても本来いろいろの変形や異説があり、また翻案者の創作も許されるわけですが、しかしそこにはいわば限度のようなものがあって、本書のように若い読者のためにきわだった話を紹介する場合、とくにわが国では、比較的によく知られた筋で物語をはこぶほうが望ましいとおもわれます。ところで本書の著者は《自由な》態度で筆をすすめているので、部分的には、わが国で一般に知られているのとは違う述べかたをしているところがあります。こういう個所では訳者は、一般に通用するかたちに書きあらためておきました。これはやや行きすぎといえるかもしれませんし、また、訳者の責任ということについてかなり悩まされた点でもあります。ただ訳者としては、本書の読者が将来べつのギリシア神話に接する場合を考えて以上のような方法をとることにしました。

〔後略〕

一九六八年四月 訳者

----

(ジュネ,エミール 著, 有田潤 訳『ギリシア神話物語』1968年1刷, 1971年4刷. 白水社. pp. 19-20. 訳者まえがきより抜粋)

□■□■

4、各節を締めくくる文章を書き出してみました

余談ですが眼鏡の話。

この書き写しは夜に取り掛かることが多いのですが、私は夜になると目が見えづらくなって困っていました。

眼科で「老眼ですね」とあっさり診断され、【遠く】だけでなく【近く】も見えなくなっていることが判明しました。

年をとるとはこういうことかと、身体の不具合は精神的にも影響するような気がしてくるから不思議です。

丁寧な説明のもと、(遠近両用ではなく)「中近両用」に新調しましたら、びっくりするほど快適になりましたが、決して安くはない買い物でした。

費用対効果はまだわかりませんが、でもとにかく今は助かっているのです。

* *

第一節

「これは何を意味するかというと、過去もまた現在の想起とは独立に、何かそれ自体の存在を、少なくとも記憶のようなものの中にもち得ることを示すものでなければならない。無論、過去そのものは記憶でもなければ、想起でもない。それは今さら取りかえしのつかないものであるが、しかし思い出のうちに蘇ることも出来るし、また記憶のうちに別の存在をもつとも考えられる。」

第二節

「われわれはそのような仕方で、宇宙共用の時計に合わせて、宇宙万有の現在を考えることも出来るであろう。しかしながら、われわれの頼みとする現在はそのような現在ではない。過去が思い出のうちに蘇って来るのも、そのような現在ではない。それは胸に抱きしめることの出来るような現在なのである。われわれは記憶と想起を直ちに同じ現在におくことは出来ない。所有としての記憶が現在にあっても、所持としての想起は未来のことになるであろう。所持が現在なら、その所有は過去に遡られるであろう。」

第三節

「なかなか思い出せないものを求めて、記憶のなかを探し廻る時、われわれのなしていることは狩猟であり、探求なのである。そして過去はかかる探求の対象となり得たのである。想起において、いろいろな手掛りを求め、さまざまなものを動かしながら、ついに求めるものが、それにつづいて出て来るような何かを動かすに至る時、ひとはアリストテレスと共に、何かそこに推理と同じような手続( οἷον συλλογισμός τις )を認めることが出来はしないであろうか。そして歴史研究においては、本物の推理がわれわれをして記憶をも超えさせるのである。」

第四節

「史料はちょうど記憶のように、無数の記録となって与えられている。歴史家はこれを分析して、その彼方にあるものを探求しなければならない。その結果がたとい現在の否定となり、人々の光栄を損ねるものであったとしても、ひとはオイディプスのごとく、自己存在の由来を問わなければならない。この意味において、歴史家の仕事は真に良心的でなければならない。」

第五節

「われわれは自己の過去をふりかえってみる時、変れば変るものだと思わずにはいられないであろう。われわれは時と共に推移して、いつも現在にあるが故に、その変化に気づかないけれども、何らかの機会に自己を反省すれば、これが果して同一人であろうかと疑わずにはおられぬであろう。われわれはみな転向者なのである。しかも恬然としてこの事実を看過しているのである。しかしわれわれはいずれもオイディプス的悲劇を内に蔵していることを忘れてはならないであろう。」

第六節

「『パイドン』(八七A 以下)のなかでケベスは、いかに強靭な霊魂といえども、かかる生死をくりかえしている中には、ちょうど着古された衣のように、しまいには破滅して用をなさなくなりはしないかと恐れているが、それは一場の笑いごとではなく、われわれが生死を通じての同一性に対して要求しなければならないものが、いかに過重であるかを示すものとして、そこにいろいろな意味を見なければならないであろう。」

第七節

「われわれは他人の罪悪について聞くたびに、それは自分もまた犯したかも知れないものであることを告白した、偉大な詩人の自己認識に学ばなければならない。それこそ歴史の自己同一を可能にする偉大な人間的精神なのである。」

第八節

「われわれの現在は必ずしもそのまま現実ではない。オイディプスの悲劇に見られたように、われわれのパトスや記憶を超えたところに、かえってわれわれの現実がある。われわれの現実はわれわれに最も近いとも考えられるが、またかえって最も遠いとも言われる。われわれがそのような現実を悟るのは後からであって、「あの時はそうだったのか、それならああするのではなかった」と考えたりする。現実は未来において、しかも過去として示される。かかる現実にわれわれの眼を開かせるものは、所与を越えて推理する探求(ヒストリアー)だけである。ただ遠くを見る者のみが近くを見る。歴史の研究が現在の「かがみ」となるのは、ただこの意味においてである。」

以上です。

七節は、歴史の勉強での自分の力不足を痛感させられた苦い経験や、個人的な出来事を思い出し、読むたびに切なくて思考が停止しそうになります…。でも、たまにだったら停止してもいいかなぁとも、思っています…。

□■□■

(前置き不要ですぐに本文に入りたい方はこちらから↓↓)

【田中美知太郎「過去」1943年9月(『ロゴスとイデア』より)】

発表:1943(昭和18)年9月『思想』

所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店

今回の引用:

1)1968(昭和43)年10月『田中美知太郎全集第一巻』筑摩書房. pp. 59-84.

2)2014年(平成26年)6月『ロゴスとイデア』文春学藝ライブラリー. pp. 83-119.

3)1947年第1刷, 1977年第3刷『ロゴスとイデア』岩波書店. pp. 71-104.

* *

1940 北部仏印進駐。日独伊三国同盟成立。/津田左右吉著書発禁。/南京に汪政権。

1941 日ソ中立条約締結。南部仏印進駐。ハワイ真珠湾攻撃:太平洋戦争(~1945)。/国民学校令公布。/大西洋憲章。独ソ戦争。

1942 翼賛選挙。ミッドウェー海戦。/関門海底トンネル開通。

1943 ガダルカナル撤退。学徒出陣。/イタリア降伏。カイロ会談。イタリア降伏。カイロ会談。

1944 サイパン島陥落。本土爆撃本格化。

1945 東京大空襲。アメリカ軍,沖縄本島占領。広島に原子爆弾。ソ連参戦。長崎に原子爆弾。ポツダム宣言受諾。降伏文書に調印。連合国軍の本土進駐。五大改革指令。財閥解体。農地改革指令。新選挙法(女性参政権)。労働組合法。/ヤルタ会談。ポツダム会談。国際連合成立。インドネシア独立。

1946 天皇人間宣言。公職追放令。農地改革。金融緊急措置令。極東国際軍事裁判開始。日本国憲法公布。/第1回日展。第1回国民体育大会。当用漢字告示。/フィリピン独立。インドシナ戦争(〜1954)。

1947 二・一ゼネスト中止。労働基準法。独占禁止法。日本国憲法施行。/教育基本法・学校教育法公布。六三制実施。/インド・パキスタン分離独立。コミンフォルム結成(〜1956)。

(年表:山川出版社『詳説日本史B』p. 424より)

(なお書き写しに関しては、田中美知太郎先生の著作権継承者である田中氏より、長い引用大丈夫ですと許可をいただいております)

----------------

一

過去というものは既に今はないはずなのであるが、しかしまた何らかの仕方で存在していなければならないと考えられる。歴史研究というようなものは、過去がひとつの実在であることを予想するものであって、もしそれが否定されるならば、果してなお学問的な意味をもち得るかどうかは疑問となる。われわれ自身のことを考えてみても、過ぎ去った楽しい時代の回想は、もうそれが失われてしまったことを痛切に感じさせるのであるが、しかしその失われた過去はいま思い出のうちに蘇ってきているのである。想起のあるところ、われわれは思い出のうちに過去そのものを捉えることは出来ない。しかし過去はいま眼前に彷彿としている。このようなことはどうして出来るのであろうか。われわれはこのことの説明のために、記憶というようなものを考える。記憶のうちに、過去そのものではないが、過去の印象が保存されていると考える。しかし記憶とは何であろうか。印象の保存とは何であろうか。

ここでも人々の考えはたいてい一致している。ひとは自分の心に白紙のようなものを想像し、これに毎日の見聞が記されて行くのだと考える。無論、白紙というのは一例であって、白紙がなければ、蠟板とか皮紙とかいうようなものを代りに考えてもよい。またこのような比喩の代りに、大脳皮質というようなものをおいてもいい。とにかく、過去は記録となって残されて行く。われわれはこのような記憶の考えを、既にプラトンの『テアイテトス』(一九一C 以下)のうちに発見することが出来る。しかしながら、これは記憶を説明するけれども、想起をどう考えてよいか判然(はっきり)しない点がある。記憶と想起を一緒に説明するのには、むしろ同じ『テアイテトス』(一九七D )のなかに用いられているもう一つの比喩の方が適切かも知れない。それはわれわれの心のうちに、蠟板ではなくて、何か鳩小舎のようなものを想像させようとする。そしてものをおぼえるというのは、外から鳥を捕えて来てこれをその小舎に収容するようなものだと教える。この収容によって、鳥はわれわれの所有となるわけであるが、この所有が即ち記憶だというのである。そしてそこでプラトンは、このような所有から、更に所持というものを区別しようとする。この区別はたとえば、ひとは傘を所有しているにしても、いつも所持しているわけではないというようなことに見られるであろう。なぜなら、出先で雨に降られて困るというようなことは、ちょうどこの区別を示すからである。われわれは鳥を小舎のうちに所有しているにしても、それを捕えて小舎に入れるまでのことで、入れると同時に手を放してしまうので、その鳥はもう他の鳥の中へ紛れこんでしまっているから、それはわれわれの所有であるとはいえ、もう一度手に取ることは必ずしも容易ではない。このように、自分の所有ではあるが、現に所持してはいないものを再び手に取って、これを所持することが、いわば想起というものなのであって、想起は時によると大へん骨の折れる仕事なのである。それは小舎の内部で行われるけれども、外のと同じ一種の狩猟だと呼ぶことが出来るであろう。

この点、記憶のうちからという条件を除けば、ものを思い出すことは、それをおぼえることと別段違ってはいないのである。狩猟としては、外で鳥を捕えるのも、内で捕えるのも、猟場は違っても手数は同じだと言わなければならない。無論、鳩小舎の比喩だけで考えるならば、その内部の狩猟は本当の狩猟に比ぶべくもないと思われるであろう。外では鳥は自由に飛ぶことが出来るけれども、小舎の中ではそう遠くへは逃げられないからである。しかしながら、実際の記憶の猟場はそのように狭小ではない。それは「広大無辺の玄宮」にも比すべきものであって、「誰かその奥底を究めた者があろうか」と驚かれるようなものなのである(*)。「人々は外に出て、山嶽の高い頂に、海の巨浪に、河川の広大な流れに、また世界の果を囲むオケアノスに、星辰の運行に驚歎しはするが、自分たち自身のことは忘れている。彼等はこれらのものを仮りに私が口にするような場合、私はそれらのすべてを自分の眼で見ていはしないにしても、それらを語るためには、かつて見た山や浪や河や星辰や、あるいはかつて話に聞いたオケアノスなどを、かつて外で見たと同じ広袤(こうぼう)において、自分の記憶の内部にこれを見なければならないという、驚くべき事実に気づいていないのである(**)」という非難を受けないためにも、われわれは記憶の猟場を狭小な鳥籠のごとくに考えてはならないであろう。それは天地と共に広大なのである。従って、ものをまず記憶にとどめるのと、再びそれを思い出すのとは、これを狩猟として見れば、その間にはほとんど差別を認めることが出来ない。ものをおぼえるのと思い出すのとは同じだと言っても、その点間違いはないであろう。

(*) A. Augustinus, Confessiones X. 8. 15.

(**)ibid.

このようにして、いま所有と所持を区別し、所有は直ちに所持を意味するものではないと考えるならば、そこにわれわれは、想起の前提として考えられた記憶が、想起とは独立にそれ自体の存在をもち得る可能性を認めなければならなくなる。このことをアリストテレスは、「今思い出さなくても、始めに感覚なり何なりの受領したものがあれば、記憶は無論存在するのである(*)」という言葉で示している。狩猟に比較された想起の困難は、記憶されていて、想起されないものの存在を語っている。想起されるためには記憶されていなければならない。既に所有されているものを所持するというのでなければ、単なる所持としては、新しい見聞も昔の思い出も区別されないからである。しかしながら、記憶されたものの中には、未だ想起されていないものがたくさんあると考えられる。われわれが楽しい時代の回想に耽る時、想起の困難というようなものは感ぜられず、想起は完全のように思えるのであるが、それでもやはり思い落しのあることをわれわれは経験によって知っている。古老の昔がたり、旅行家の見聞談などにおいてもわれわれは、質問によって始めて思い出されるような記憶の存在に気づくことがある。そのような記憶については、われわれはアウグスティヌスと共に、「他人の言葉が引き出してくれなかったら、いわば奥深い洞窟に潜み隠れていて、私は恐らくそれらを考えることが出来なかったであろう(**)」と言わなければならない。「記憶のなかには無数の野原や洞穴や洞窟があって、数知れぬ色々様々の事物が充満しているのであるが、私はそのすべてのものの間を駈け廻ったり、飛び歩いたり、入り込んだりして、出来るだけのことをしてみるのであるが、何処まで行っても際限はない(***)」と言われるようなものが記憶だとすると、われわれの想起するのはその一小部分に過ぎないと考えられる。いまもしそのような記憶を独立に考えるとすると、われわれが思い出す過去というものも、やはり一小部分に過ぎないのであって、大部分は記憶のうちに眠っていると考えなければならない。これは何を意味するかというと、過去もまた現在の想起とは独立に、何かそれ自体の存在を、少なくとも記憶のようなものの中にもち得ることを示すものでなければならない。無論、過去そのものは記憶でもなければ、想起でもない。それは今さら取りかえしのつかないものであるが、しかし思い出のうちに蘇ることも出来るし、また記憶のうちに別の存在をもつとも考えられる。

(*) De memoria 451b 1-2.

(**) op. cit. X. 10. 17.

(***)ibid. X. 17. 26.

二

しかし果して過去というものが、現在の意識を離れて存在するというようなことが出来るであろうか。過去そのものというようなものは、もはやなくなってしまって、今はないのであるから、現在にとっては全くの無である。現在にとって意味をもつ過去は、現に思い出されている過去のほかにない。われわれは記憶されただけの過去というようなものを果して認めることが出来るであろうか。もともと記憶というのは、想起という現在の事実を説明するための仮定であって、その存在は、白紙や鳩小舎や蠟板のような「何か可笑しな拵えもの(*)」に属するのであって、単に比喩的な意味をもつに過ぎないとも考えられる。厳密には、記憶は想起の可能性に過ぎないとも言われるであろう。これはプラトン自身が与えている規定であって、彼によれば、鳥を小舎のなかに所有しているということは、それを好む時に所持し得る可能性にほかならないのである(**)。すると、可能性はそれ自体では無意味であって、記憶はあらかじめ想起を予想し、これの可能性としてのみ存在すると考えなければならなくなる。従って、記憶は想起と独立に存在するものではないと言わなければならない。

(*) Theaetetus 200.BC.

(**)ibid. 197CD.

アリストテレス(De memoria 452a 10-11)も、「ものを記憶しているということは、それを思い出すための動因が可能的に内在していることだ」と言っている。

しかしながら、これによって記憶は、想起される限りにおいてのみ存在し、想起されなければ存在しないというようなことを、果してひとは主張することが出来るであろうか。たしかに記憶は想起の可能性に過ぎないと言うことができるであろう。しかしそれだからといって、想起する可能性は現実の想起においてのみ成立し、実際の想起を離れては、想起の可能性はないというようなことを、果してひとは主張し得るであろうか。それは可能は現実においてのみ可能なのであって、現実になければ不可能であるという、かのメガラ派の論理である(*)。この論理に従うと、大工は現に家を建てている時にのみ家を建てることが出来るのであって、休んでいる時にはその能力をもたないことになる。そしてまた再び仕事にかかると、忽然としてその能力が生ずることになる。しかし学ぶことなしに、どこからたちまちその技術を得て来るのであろうか。大工が大工であるのは、たまたま家を建てていることによってではなく、むしろ何時でも家を建てることの出来る能力を所有しているからなのであって、その能力は多年の勉強によって獲得されたものなのである。他の技術や知識についても同様のことが言われるであろう。しかるにメガラ派の論理は、かかる能力の存在を不可解にする。

(*)Aristoteles, Metaphysica Θ 3. 1046b 29 sqq.

しかしなおわれわれは、メガラ派の論理に何か説得的なものを感ずることが出来るかも知れない。大工は家を建てないで、病気でねていたり、他人と立話をしていたのでは、大工として取扱うことが出来ず、大工が大工であるのは、大工の仕事をしている限りにおいてであるとも考えられるからである。しかしながら、このような論理の裏はどうであろうか。メガラ派の主張に従えば、現実にないものは可能性をも有しないのである。従って、現に坐している人は立つことが出来ないわけである(*)。なぜなら、現に坐っていて、立っていない人は、ただ坐ることの可能性をもつばかりで、立つ可能性を有しないことになるからである。そしてその結果は、何ものも現にあるより外のものにはなり得ず、万物は不変不動のエレア的存在となってしまうわけである(**)。しかしこの論理は、坐っているわれわれが立ち上ることによって破られてしまう。すなわち可能は現実においてのみ可能なのではなく、現実になくとも可能なのである。従って、想起の可能性としての記憶もまた、いま想起されなくても、依然として存在し得るわけである。また従って過去も、現在の思い出を離れては無となるごときものではなく、なお別に存在し得るものと考えなければならない。

(*) Metaph. Θ 3. 1047a 16.

(**)ibid. 1047a 15 ; Cicero, De fato IX.

無論しかしわれわれは、記憶の存在そのものが既に現在であると考えることも出来る。鳩小舎における鳥の所有は現在のことだからである。蠟板上の記録は現に存在するからである。しかしながら、現在の所有は必ずしも現在の所持を意味しはしない。現にわれわれは鳥を所有しているけれども、その所持は未来のことと考えなければならない。われわれはこれを同時存在と見なすことは出来ない。もし強いてこれを同時存在と見るならば、それは現在と未来とを同時存在と見るようなもので、ただ希望として可能なるに過ぎない。いま千里の彼方に味方百万の大軍がいるとしても、いつわれわれの救援に来てくれるのか見込が立たないとすれば、われわれは現在の作戦において、これを現にあるものとして頼むことは出来ない。われわれは将来を期して、現在は持久の策を講じなければならないであろう。これをもし現在と見る者があるならば、それは希望と現実を混同する者と言わなければならない。単なる所有をもって既に所持であると考える者も、同じような混乱にあると言わなければならない。何千何万年待っても、未だその光がわれわれに到着する見込のない星を、いまわれわれと同じ現在にあると考えても、その現在はほとんど無意味であり、単なる想像上の存在と異るところはない。現在の想起と未来の可能な想起とを同時存在と考えて、これを共に同じ現在にあると呼ぶ場合、われわれはそこに言われる現在の二義性を区別しなければならないであろう。現在の想起においては、われわれは現にものを思い出しているのであるが、未来の想起となるものは未だ少しも現われてはいない。それは少しも気づかれずに、意識の外にあるわけである。従って、未来の想起が現在するのは、現在の想起が現在する意味においてではない。両者が現在にあると言われるのは、現在の意識においてではない。それは現在の意識に現われているものと現われていないものとを、何か外から時計に合わせて一つの存在と見なすようなもので、その現在とは外的な任意の一瞬間のことでないかと疑われる。われわれはそのような仕方で、宇宙共用の時計に合わせて、宇宙万有の現在を考えることも出来るであろう。しかしながら、われわれの頼みとする現在はそのような現在ではない。過去が思い出のうちに蘇って来るのも、そのような現在ではない。それは胸に抱きしめることの出来るような現在なのである。われわれは記憶と想起を直ちに同じ現在におくことは出来ない。所有としての記憶が現在にあっても、所持としての想起は未来のことになるであろう。所持が現在なら、その所有は過去に遡られるであろう。

三

かくてわれわれは、過去が思い出のうちに蘇って来るけれども、しかしそれは想起のうちにのみ存在するのではないということを確かめることが出来たわけである。それは記憶のうちにも保存されている。しかしながら、過去は記憶だけにつきるのでもない。記憶には忘却ということがある。従って、記憶されたものが過去の全部ではないということになる。無論、忘却ということについても議論の余地はある。記憶と想起を区別し、後者は前者の一小部分に当るとした時、われわれは想起されないでしまう記憶の存在を許したことになる。これも一種の忘却であって、われわれ自身の経験では、これと記憶そのものの喪失とを実際に区別することは不可能である。しかし概念上は、無論その区別が可能である。蠟板の比喩をもってすれば、摩滅や破損の結果、印刻が見えなくなることも可能である。しかし仮りに、忘却が不可能であり、ひとはすべてを記憶しているとしたら、どうであろうか。ピュタゴラスについて、次のようなことが伝説されている(*)。すなわちポントスのヘラクレイデスの伝えるところによれば、ピュタゴラスは自身がかつてアルゴナウタイの一人アイタリデスという者であって、ヘルメスの子と認められたということを語ったそうである。一日ヘルメスは彼に向って、不死以外は何でも好きなものを望めと言ったので、それなら生死を通じてすべての出来事を記憶しているようにしてくれと願ったというのである。その結果、彼は生きている時にすべてを記憶しているばかりでなく、死んでも同じ記憶を保持していることになった。彼はやがてトロイア方の戦士エウポルボスという者になって、メネラオスのために殺されるが、エウポルボスもまた自分は前生においてアイタリデスという者であったが、ヘルメスからかかる記憶を恵まれたのだと語り、自分のたましいの遍歴について、どれだけの動植物に自分が宿ったか、また冥府(ハデス)において、自分がどういう目にあい、他の者がどんなことを受けているか、いろいろに語ったそうである。このエウポルボスが死ぬと、そのたましいはヘルモティマスに移り、ヘルモティマスが死んでから、デロス島の漁夫ピュロスという者になり、これが死んでピュタゴラスとなったので、彼は以上のことすべてを記憶していたということである。大へんな記憶と言わなければならない。しかしピュタゴラスのこの記憶をもってしても、彼がヘルメスからこの賜物を受ける以前の過去は記憶されていないわけで、記憶は過去と完全に一致することは出来ないわけである。このような一致を考えるためには、われわれは天地の創造、時間の創成と共に始まる記憶を想定しなければならないであろう。しかしそれは人間の記憶ではないであろう。人類は世界創造の最後につくられたからである。

(*)Diog. L. VIII. 4.

しかしわれわれは、生物進化論の助けを借りて、われわれの記憶を人間以前にまで遡らせることが出来ることが出来るかも知れない。いわゆる「ムネメ」説は、われわれのうちにこのような進化論上の前生から存続するところの記憶を認めようとしている。無論、われわれはそれを想起することは出来ないが、しかしその記憶は無意識のうちにわれわれの現在を規定していると考えられる。しかしこのような記憶は、想起されないで現在化されるのであるから、これまで考えられたような、想起の前提としての記憶というようなものとは全く別物になってしまう。それはただ類推によって記憶と呼ばれているのである。われわれは記憶の説明に蠟板や鳩小舎を用いたが、これをわれわれの心だけに当てないで、生物学的存在としての心身全体に及ぼして考えると、ここに言われる記憶が得られる。つまりわれわれがこれまでに肉体的に受けた一切の印刻までも記憶と呼べばよいのである。そしてその過去を生物学的な前生にまで延長すればよいのである。そしてそのような過去の受領の全蓄積が、現在の生活のそれぞれの場合に、必要に応じて生かされるのが、いわば想起に当るわけである。しかしながら、このような類推によって、ほとんど無意味に近いくらいに記憶の範囲を広くしたとしても、それが過去のすべてと一致するかどうかは疑問である。われわれ自身の経験がそのまま存在の全部とはならないからである。しかもこれは記憶の最大限であって、われわれがかかる類推をすて、記憶を厳密な意味における記憶、すなわち想起の可能性としての記憶のみに限るならば、たとい忘却がないとしても、それが過去の全部とならないことはいよいよ明らかである。

それでは、そのような過去はどこに、どのようにして存在するであろうか。歴史研究というようなものを考えてみるならば、それは史料の分析によって、推理と推定とをもって、われわれの記憶を超えたところに、過去を発見することを仕事としているのを見るであろう。すなわち過去はまた歴史研究の対象として、学問的に発見さるべき存在とも考えられるのである。既にわれわれは想起の困難に関連して、それを一種の狩猟と見たのであるが、アリストテレスも、想起は何か探しものをするようなもの( οἷον ζήτησίς τις )だと言っている(*)。なかなか思い出せないものを求めて、記憶のなかを探し廻る時、われわれのなしていることは狩猟であり、探求なのである。そして過去はかかる探求の対象となり得たのである。想起において、いろいろな手掛りを求め、さまざまなものを動かしながら、ついに求めるものが、それにつづいて出て来るような何かを動かすに至る時、ひとはアリストテレスと共に、何かそこに推理と同じような手続( οἷον συλλογισμός τις )(**)を認めることが出来はしないであろうか。そして歴史研究においては、本物の推理がわれわれをして記憶をも超えさせるのである。

(*) De memoria 453a 12-13f.

(**)ibid. 453a 10.

四

しかしながら、このような過去は歴史研究の対象だけに限られるのではない。既にわれわれ自身の過去がわれわれの記憶を超越しているのである。誰しも経験することであろうが、われわれは赤子の時の写真を示して、これがお前であったと言われても、自己のうちに思い当るのを発見し得ないのである。父母その他の年長者から、自分の幼時のことを語られても、われわれは睡眠中の自己の行動について聞かされる場合と同様、半信半疑、何となくばつの悪い思いをするものである。自分自身のことだのに、われわれは何のおぼえもなく、何も知らないからである。ひとは自分の知らない過去をもっているという、この事実がオイディプスの悲劇を生むのである。

無論、オイディプス伝説の成立は決して単純ではない。しかしソポクレスの作品に予想されている伝説は、われわれにそのような事実を教えてくれる。オイディプスの実父母はライオスとイオカステであるが、生後三日にしてキタイロン山中に棄てられた彼は、無論それを知る由もなかった。彼自身の記憶から言えば、両親はコリントス王ポリュボスとその妃メロぺのほかにはあり得なかった。しかし事実は、ライオスの召使が惻隠の情から、オイディプスの命を助けて、これをポリュボス王の家来に渡したことから、このような結果が出て来たのである。キタイロンの山は、この二人の召使が、それぞれの主人の家畜をつれて来て、春から夏にかけて、それの世話をしていたところであった。コリントス王の家来に渡されたオイディプスは、ポリュボス王に子がなかったので、その家に養われ、やがて世嗣として立てられるに至った。彼自身の現在は明るく、彼自身の記憶する過去にも、何の暗さも認められなかった。ところが、彼のこの平和は、ある祭日の宴会に一人の酔漢が発した不用意な言葉によって破られなければならなかった。それは彼がポリュボスの本当の子ではないということを暗示するものであった。若いオイディプスはこれを気にして、真偽を両親にたずねたが、そのような問いは言下にしりぞけられ、酔漢は罰せられ、再びそのことを言う者もなかった。オイディプスは安心してよかったのであるが、何だか自分だけ知らない自分の秘密が噂となって世間にひろがっているように思えてならなかった。ついに彼は意を決して、みずからデルポイに赴き、アポロンの信託を乞うことになった。ところがアポロンは、彼の血統については何も答えずに、お前は自分の父親を殺し、母親を床を共にすることとなる旨を告げた。これはライオスに棄児を決心させたと同じ信託なのであった。

オイディプスはどうすればよかったのであろうか。とにかくコリントスへ帰る気はしなかった。自分自身の記憶のなかにはコリントスの父母しかなかったので、彼は万一を恐れなければならなかった。彼は道を東にとって、ポキスからボイオティアへと向ったのであった。ボイオティアはすなわち彼の生地テバイのあるところであった。ちょうどその時ライオスもまた、アポロンの信託を乞う用事があって、テバイからデルポイへ向う途上にあった。彼はこの時わずか四人の従者をつれた微行の姿であったが、主従五人はポキスの三叉に道の分れているところでオイディプスに出会い、道を譲ることから口論となり、絶望的なオイディプスはライオスの手出しを怒って、実父とも知らずに、これを他の従者三人と共に殺してしまった。一人だけは逃げ帰って、盗賊の一味に襲われた旨を報告した。この生存者は、ソポクレス劇では、赤子の時のオイディプスの一命を助けた牧人だということになっている。かくてオイディプスは、自分で少しも知らずに、アポロンの予言のひとつを実現することになったのである。そしてもう一つの予言も間もなく実現されねばならなかった。ライオス王の死に驚かされたテバイの人たちの上には、犯人詮議の暇もなく、今度はスピンクス出現の危難がふりかかって来た。この怪物はテバイの丘の上に座を占めて、解き難い謎を掛けて、答の出来ないテバイ人たちの生命を毎日奪っていった。ちょうどその時にオイディプスがテバイへ入って来て、この謎を解いてスピンクスを退散させ、テバイ人に推されて、ライオスの死によって空となっていた支配者の地位を得、イオカステを妻とすることになり、その間に四人の子女を儲けた。自分の過去を知らなかったオイディプスは、また自分の現在をも知らなかったのである。彼はこの世の幸福の頂上にあると思われた。それは人々の眼にそう見えたばかりでなく、彼自身のうちをかえりみても、それを否むものの存在を身におぼえることはなかったであろうと思われる。しかし現在における光栄の極こそすなわちまた不幸の極だったのである。

この事実に彼の眼が開かれた時、彼は自分の眼を傷つけて、こんなものは見たくないと叫ばなければならなかった。しかし彼はもう見てしまったので、肉眼をつぶしても、はじめの盲目にかえることは出来なかった。もともとそれは幸福の仮象に過ぎなかったのである。事実を知れば、そのような仮象はたちまちにして消えてしまわなければならない。ソポクレス劇では、それを知ること( ἀναγνώρισις )がそのままオイディプスの運命の転換( περιπέτεια )となっているが、アリストテレスはこの一致を見事であると賞讃している(*)。このような劇的構成は、ソポクレスの天才がよくオイディプス悲劇の本質を洞察し得たことを示すものでなければならない。いわゆる歴史的事実という言葉にもし何らかの意味を認めるとするならば、それはこのオイディプス的現実のようなものを指すのではないかと思われる。人々が勝利と信じているものが、実はかえって敗北であるような、そういう厳しい現実がそれなのである。人々は自己の記憶をどこまで遡り、自国の歴史をどれだけかえりみたところで、このような現実を見ることは出来ないであろう。ひとは天地と共に広大な自己の記憶をも超えなければならない。その超越の方途がヒストリアー(探求)としての歴史研究なのである。史料はちょうど記憶のように、無数の記録となって与えられている。歴史家はこれを分析して、その彼方にあるものを探求しなければならない。その結果がたとい現在の否定となり、人々の光栄を損ねるものであったとしても、ひとはオイディプスのごとく、自己存在の由来を問わなければならない。この意味において、歴史家の仕事は真に良心的でなければならない。

(*)De arte poetica XI. 1452a 32-33.

五

オイディプスは、テバイに再び危難がふりかかって来て、人々が疫癘(えきれい)と不作に苦しんでいるのを見て、ちょうどスピンクスの場合と同じように、もう一度自分を人民の救済者として示し、自己の光栄を一段と輝かしいものにしようと考えた。事実、テバイの人たちは彼の超人的な智力に期待していたのである。手配は完全であった。イオカステの兄弟にあたるクレオンが、特に命を受けて、アポロンの信託を聞くために、デルポイへつかわされた。そしてその復命によって、このたびの災悪の原因も簡単に確かめられた。それは先王ライオス殺害の下手人が未だ罰せられずに、この地にあるためだというのである。自己をそれとも知らずに、オイディプスは犯人捜索のために熱心な活動を開始することになる。順序として予言者のテイレシアスがまず第一に呼ばれた。予言者は真実を知っていたが、語ることを好まなかった。従ってその言動は曖昧であった。ライオス王の死を陰謀の結果ではないかと疑っていたオイディプスは、ここに一人の怪しい人物を発見したわけである。オイディプスの鋭い追求は、テイレシアスに真実を語らせる結果となったが、オイディプスはかえってますます予言者を疑い、嫌疑はテイレシアスを推薦したクレオンにも及ぶこととなった。クレオンは法廷弁論の様式をもって、その無実を弁明するが、オイディプスの疑いは釈けず、両人の口論はイオカステの仲裁を要するまでになった。ここのところまでのオイディプスは、未だ自分自身の記憶をかえりみる必要はなかったのであるが、イオカステがライオスの最期について、彼は三叉の道が分かれるところで殺されたと語った時、たちまち思い当るものを自分の記憶のうちに見出さねばならなかった。ライオスの人相、従者の風体を詳細にたずねるうち、彼は自分がその殺人者かも知れないという疑念をどうしてもふり払うことが出来ず、これをイオカステに打ち明けねばならなくなった。ただ万一の頼みとするところは、その時逃げかえった唯一人の生存者が、賊を一人と言わずに、幾人かの人数であったように報告していることで、もしそれが本当なら、オイディプスは犯人ではないことになる。この気がかりの一点を明らかにするために、オイディプスは急ぎ問題の従者を迎えにやることとなる。彼は事を曖昧にせず、たとい結果は自分のためにならなくとも、真実を明らかにしようとする。彼は事実を直視する勇気をもっているのである。しかし彼は未だ事実の全面を考えていなかったのである。彼はライオスが何者であるかを未だ知らない。もし知っていたら、彼はなお直視の勇気をもち得たであろうか。最後になって、彼は何も見まいとして、自分の眼を傷つけるのである。しかしこの時のオイディプスは、イオカステがライオスの死についての予言や、彼自身の棄児の事を語っても、別に思い当ることもないように、ただ三叉道のことばかりを気にするのである。われわれもまた断片的な報知に気を奪われて、全体の恐るべき真実を見のがしていることが少なくない。

その恐るべき真実の暴露は、しかし最初には吉報となって伝えられる。迎えにやられた従者を待つ間に、オイディプスの館にはコリントスの使者が到着する。ポリュボス王が病死したので、コリントスの人たちはオイディプスを新王として迎えたいという口上である。父は病死した。オイディプスのひそかに恐れていたことは起らないでしまった。オイディプスの心の重荷は一時にとれてしまったのである。しかし母が未だいるから、彼はコリントスへ行くことが出来ない。そのもうひとつの気がかりも、オイディプスはポリュボスとメロぺの子ではないという、コリントスの使者の言葉で取り除かれてしまう。それでは誰の子なのか。オイディプスはライオス王殺害犯人としての自己の探求よりも、この新しい問題に没頭してしまう。劇作上の人物経済から、ソポクレス劇では、コリントスの使者はかつてキタイロン山中において、赤子のオイディプスを受け取った牧人ということになっているから、オイディプスは自分がライオスの家来の手にあったことを聞き出すことに成功する。しかし未だ誰の子か分らない。その疑問を解く者は、いま待たれているライオス殺害当時の従者のほかにはない。彼こそはまた昔のキタイロンの牧人だったのである。しかしイオカステは、コリントスの使者の話で、もうすべてを知ってしまった。すべては思い当ることばかりである。イオカステは必死になって、オイディプスの自己探求をやめさせようとするが、オイディプスはきかない。自分の素性はイオカステの誇りを傷つけるかも知れない。しかし自分はそれを恥とはしない。自分は運命の寵児なのだと、万事を楽観したオイディプスは考える。コリントスの使者が彼の不安を一掃してくれてからというものは、ライオス王の一件さえも心配にはならなくなったかのようである。彼は絶望的な言葉をのこして、蹌踉と退場するイオカステのことを軽く考えている。しかしやがて待たれていた従者が来て、驚き恐れながら、オイディプスの狂気のような追求の下に告白したのは、オイディプスにとって最も恐ろしい真実だったのである。

われわれの過去というものは、記憶をかえりみただけでも、思わず顔を赤らめ、馬鹿と罵らなければならないようなものに充ちている。われわれは平常それを思い出さず、平気な顔をして暮している。しかしふとした機会にこれを思い出し、あわててこれを押しかくそうとしたりする。しかし時には、イオカステの場合のように、いやでもこれに直面しなければならなくなる場合がある。われわれはどうしてそのような過去を自分のものとして認めなければならないのであろうか。それはしかし決して弁解を許さないものなのである。権威ならびなきオイディプスのような人が、自分に思い当る記憶もない自己の過去のために、たちまち没落して行かなければならなかったのである。われわれはかかる自己認識の必然性がいかに厳しいものであるかを知らなければならない。われわれは自己の過去をふりかえってみる時、変れば変るものだと思わずにはいられないであろう。われわれは時と共に推移して、いつも現在にあるが故に、その変化に気づかないけれども、何らかの機会に自己を反省すれば、これが果して同一人であろうかと疑わずにはおられぬであろう。われわれはみな転向者なのである。しかも恬然としてこの事実を看過しているのである。しかしわれわれはいずれもオイディプス的悲劇を内に蔵していることを忘れてはならないであろう。

六

同様の事情は歴史の過去においても見られる。歴史研究によって明らかにされつつある過去の事実は、今日のわれわれが理解に苦しまねばならぬような点を少なからずもっている。これらは果してわれわれと同じ人間によってなされたことなのであろうか。彼等とわれわれは果して同じであろうか。昔と今との間には果して連続が認められるであろうか。われわれはこれらの事実を前にして、いろいろな疑問に悩まされなければならなくなる。われわれはエピカルモスの喜劇のなかで、「お前も俺も昨日と今日では別の人間だ。またこれからも違う。同一条件の下に同一の人間としてあるというようなことは決してない(*)」という言葉に出会うのであるが、これで借金を返さない言いわけをすれば一場の笑いですむが(**)、これを『テアイテトス』(一六六B )の有名な「プロタゴラスの弁明」におけるがごとく、不断に変化する者として、われわれは一人の人間ではなく、無数の異った存在だというような主張に徹底させるならば、歴史は意味を失い、オイディプスの悲劇も不可解となるであろう。昔と今が全く別々ならば、われわれはその間の推移を語ることは出来ない。白糸が黒くなるというようなことが言われ得るのは、白と黒の変化を通じて同じ糸が考えられるからである。かかる同一性がなくて、雪と鳥の間に白から黒への推移をたどろうとしても、それは無駄である。われわれはそのような同一性を認める限りにおいて、歴史を語り得るのである。しかしその同一性とはいかなるものであろうか。

(*) Diels=Kranz, Fragmente der Vorsokratiker 23B 2.

(**)プルタルコスの『神罰の急ならぬことについて』( De sera numinis vindicta 559B )によると、以前と今では人が違うから、以前の負債も今は支払の義務を負わないという議論が、エピカルモスの劇中においてなされたということである。

われわれはこれを、プロタゴラスと共に、仮象に過ぎないと考えることも出来る。過去をふりかえってみて、現在のわれわれには絶対に許容し難いものを見出す時、われわれは過去の自分を現在の自分と同じ者だとは認め難く思う。同一性は仮象に過ぎないのであって、われわれは全く別の人間なのだとも考えられる。そしてこの考えを徹底させれば、われわれは一瞬一瞬に別の人間となっていて、その間には何の連続もないと考えられる。しかもその個々はどれも優劣なく存在していると考えられる。プロタゴラスの原理で言えば、そのおのおのが万物の尺度なのである。これらの間には連続がないから、これをばらばらに引き離して、ちょうどアトムのように散在させることが出来る。われわれは時間の代りに、空間を考えた方がよいであろう。その空間はしかしアトムとアトムをへだてるもの( διάστημα )としての空間である。これはアトムとアトムが連続一体をなさずに、別々に多なるものとしてあることを保証するだけのものである。ただ非連続ということが事実であるためには、このような空隙が実在しなければならないことを知るべきである。何もない非存在、空というものがアトムと同じように存在するという、一個のパラドクスがギリシア古代のアトム論を成立させる第一歩となっているのである。われわれもまたアトム的な自己の多元的存在を考えるためには、何かこのような文字通りの空間を予想しなければならない。それはアトムをアトムからへだてながら、それらの無数に多くが並び存在することを可能にするものなのである。そしてこのような空虚が、あらゆる多様を許容する容器のごときものとして考えられる時、われわれは場所としての空間を得るのである。そしてそこに許容されるアトムが、アトム論で考えられるような単純なものではなく、われわれが自分のうちにかえりみて得るような、また歴史研究が不断に明らかにしつつあるような、全く異質的なものだとすると、これらの間をへだてる空間も、それら一切の規定の否定として、純粋に無なるものと考えられねばならない。もし何らかの性質をもっているならば、それと共通する性質をもつアトムに連続して、もはや区別原理たるの実を失わねばならなくなるからである。われわれはこのような場所とか、空とか、無とかいろいろに呼ばれ得るものをもって、一切の矛盾をも両立させることが出来るであろう。しかしながら、これは多を許容し、おのおのにそのところを得させるだけで、これらの多において自己同一性を見出すことは無論出来ない。

かくて、場所的な無は、矛盾的な多を許すけれども、その間に自己同一性を認めることが出来ないとすれば、時間的な無はどうであろうか。プラトンは『パルメニデス』(一五五E 以下)において、ちょうどこの問題を取扱っている。われわれはものを一つであると考えることから始めて、その一者を何ものでもないと結論することも出来るが、また一切であるとも言うことが出来る。いまそれが一切であるとして、一にして多、同にして異、等にして不等、老にして若というようなことを肯定するとなると、どうして一者がそれらの矛盾的多であり得るかということが、当然不可避の問題となってくる。プラトンはかかる一者がまた時間をも許容するところから、これらの矛盾的多が異る時間において、この一者に属し得ることを認めた。そして一方の時間においては動いていたものが、他の時間において静止しているというふうに考えた。しかしこれだけでは、時間的にへだてるのも、空間によってへだてるのも違いはないから、同一性は見失われてしまう。だから静と動とは異った時間にへだてられながらも、同一者の変化として結ばれねばならぬ。しかもその変化は時間を取らず、「たちまち」にして行われてしまうと考えられる。この「たちまち」における同一者は、動でもなければ、静でもなく、やはりひとつの無となるのであるが、それは容器の無ではない。場所的な無ではない。それは時間的な無であって、そこには何もなく、それ自体も時間ではないような無である。われわれはこれを死であると見た(*)。そして問題の同一性とは、かかる生死を通じての同一性でなければならないことを見る。それは霊魂不滅において考えられる同一性である。ピュタゴラスはヘルメスの子アイタリデスとして、かつてはアルゴナウタイの遠征に加わり、また後にはエウポルボスとなってトロイア防衛のために戦い、あるいはヘルモティマスとなり、あるいはデロス島の漁夫ピュロスとなったと言われるが、同一人がこのようなさまざまの人物となって生きるためには、それぞれまたそのような人物として死なねばならなかった。そしてまた全く別の人物として再び生れて来なければならなかった。霊魂とは何という強靭なものであろうか。『パイドン』(八七A 以下)のなかでケベスは、いかに強靭な霊魂といえども、かかる生死をくりかえしている中には、ちょうど着古された衣のように、しまいには破滅して用をなさなくなりはしないかと恐れているが、それは一場の笑いごとではなく、われわれが生死を通じての同一性に対して要求しなければならないものが、いかに過重であるかを示すものとして、そこにいろいろな意味を見なければならないであろう。

(*)前章「未来」五−六参照。

七

ところで、その霊魂であるが、もしもヘルメスが生死を通じての記憶を与えなかったとしたら、どうなるであろうか。ピュタゴラスとアイタリデスとエウポルボスとヘルモティマスとピュロスとは、生死を通じて同一であったとしても、おのおのは全く別人として生き、互いの同一性については夢にも知らないでいただろう。つまり同一性はあったにしても、自己同一性というものはなかったであろう。われわれがプロタゴラスの主張にもかかわらず、自己を同一人と思うのも、記憶が昔と今をつないでいて、想起が今においてこれを一つにするからであって、もしこのような記憶がなければ、われわれは昔と今を一つであると思わないのは無論のこと、それを別であるともことさらに思うことはなかったであろう。それは路傍の人よりもなお遠い他人となる。なぜなら、路傍の人はいま眼前にあるけれども、昔の我は忘れられ、気づかれず、どこにも存在しないことになるからである。しかしもし自己同一性がこのように記憶と共に与えられるのだとすると、歴史はどうなるのであろうか。既に見られたように、歴史研究は記憶を越えたところに、過去の事実を発見したのである。しかしわれわれは、オイディプスの悲劇において、自己同一性が記憶の外にも成立し得るのを見た。歴史的認識は、ちょうどひとつの想起のように、昔と今を自己同一的なものとして結びつけなければならない。探求としての歴史研究が、記憶も及ばぬところに、昔と今を連続させるのである。その道程は推理であって、われわれが歴史家に期待しなければならないものは、鋭利な分析力と推理力であり、これによって所与を飛び越える想像力である。しかし更に大切なものは、一切の美醜善悪を通じて自己同一なるものを感得することであって、人間のなすことはいかなるものも他事ではあり得ぬとする博大の人間的精神がなければならぬ。それは無論、安価な同情や低級な道徳化を意味するのではない。われわれは嫌悪すべき自己の過去をも、そのまま直視して、下手にこれを合理化したり、あるいは見ないふりをしたりするようなことのないのをよしとする。いくたびかの生死に堪える自己同一性を認識するためには、歴史家は強い心をもたなければならない。醜悪なもの、邪悪なものを取り除いて、自己の過去について綺麗事ばかりを語っても、それは一場のお話であって、歴史ではない。それは夢のようにたあいもないものなのである。自己の思想や当代の風習に合わないものを見ては、もはやそこに自己同一性を認め得ないような偏狭の精神は、一見断乎たるものをもつがごとくであって、実は事実を直視するの勇気をもたず、危急の場合にあたっては、たちまちに絶望して死を急ぐがごとき脆弱の精神であって、決して頑健な歴史家の精神とはなり得ないものなのである。ヘロドトスのなかに、謀叛人に対して断乎たる行動を取る代りに、謀叛の報告をもたらした側近者を極刑に処した王様の話がある(*)。矛盾的多のうちに自己同一性を認め、いかなる事実をも直視する歴史家の勇気は、また難局を打開して、国家の危急を救う政治家の勇気ともなるであろう。

(*)Herodotus II. 162.

しかしながら、あらゆる治乱興亡を通じてひとつの主体を認めることは決して容易ではない。古代ギリシア・ローマ世界の文化と西ヨーロッパ世界の文化とは、果して古代、中世、近世というようにひとつに連続するかどうかは疑問とされるかも知れない。歴史研究がそれぞれの方面に開拓しつつある無限に多様な所与は、いま直ちに同一精神(霊魂)の生死として理解することは困難である。われわれはこれらの矛盾的多様を一応すべて許容するために、再び巨大な容器としての空間の立場にかえらなければならない。この容器がすなわち世界である。しかし無限の多様が許容されただけでは、無論、歴史にはならない。何らかの時間的連続が認められ、自己同一性が考えられねばならぬ。しかし世界のすべてをひとつの時間的連続において捉え、そこに同一の世界精神を認めるがごとき世界史はいま直ちには不可能かも知れない。人々は可能の最大限として、歴史的所与の多様を大きく分けて、これを世界の局所に配当し、時間的連続と自己同一性とをそのような局所だけに認めようとする。たとえば世界の文化を支那文化、バビロン文化、エジプト文化、インド文化、ギリシア・ローマ文化、アラビア文化、西欧文化、マーヤ文化、ロシア文化などに分け、これらをいわば同時存在的に取扱い、その間に時間的連続を認めず、むしろこれらを平行対照させようとするような試みがそれである。しかしながら、このような試みにおいては、世界を局所に分つ区別原理としての空間が真に διάστημα (へだてるもの)として実在しているかどうかは疑問である。単なる容器は多様を許容することは出来ても、多そのものを可能にはしない。アトム論において、空間が区別原理となり得たのは、空間が非存在(無)として、唯一種の存在たるアトムとアトムの間をへだてることが出来たからである。しかし διάστημα (距離)としてよりは、むしろ τόπος (場所)として考えられた世界空間は、そのような区別原理とはなり得ない。区別はむしろそのような局所に排他的な自己同一性を持ち込むことによって与えられるであろう。その排他性は、自己自身のうちに他とのいかなる同一性も認めないと共に、また他の何事にも自己と同一のものを認めようとしないことである。しかしながら、このような排他性を貫こうとする時には、ひとは自己自身のうちにおいても、また世界のうちにおいても、実に多くの歴史的所与を否認しなければならなくなるであろう。しかしもともと歴史の根幹となる自己同一性とは、かくのごとき矛盾的多を通じての自己同一性でなければならないのであるから、かかる多様を否定してしまっては生命を失うことになる。排他的自己同一性は、歴史的事実から遊離した夢想であり、自己同一性そのものの否定であると言わなければならない。われわれは他人の罪悪について聞くたびに、それは自分もまた犯したかも知れないものであることを告白した、偉大な詩人の自己認識に学ばなければならない。それこそ歴史の自己同一を可能にする偉大な人間的精神なのである。

八

しかしながら、このような自己同一性だけで考えていくと、過去は現在と一つになって、過去の過去たるゆえんを失うようにも思われる。歴史的認識はいわば記憶なき想起のようなものである。そこではすべてが現在化される。世界のすべてに自己同一的なものを認めて、これを時間に連続させる時、われわれはその時間を完全な世界一周旅行のごときものと考えることが出来るであろう。その行程を数字で示せば、そこに年代が得られる。われわれはそれによって、今から五十年前、百年前、二百年前、五百年前、一千年前、五千年前などを数えることが出来る。しかしそのような数字を除いて、われわれは果してこれらの「以前」を区別することが出来るであろうか。われわれにとっては、五十年前も百年前も漠然として区別のない以前であり、千年二千年となれば、何か遠い星の話を天文学的数字と共に聞くような感じがするだけである。だから百年前、五百年前、千年前と数えるのは、百年後、五百年後、千年後を数えるのとほとんど同じで、ただわれわれの現在からの遠さを漠然想像するだけである。その点、過去も未来も区別がないと言わなければならない。しかしこれは、それらの歴史的所与が、われわれにはただ想像と推理によって、間接的に与えられているだけで、直接に経験されたものではない以上、当然考えられることだとも言い得る。

われわれが直接に経験する過去は、記憶の範囲内にある過去だけである。われわれはこの記憶からの想起においてのみ、昔と今をわれわれ自身の所有している印象の間でつなぐことが出来る。われわれはそこにおいてのみ経過した時間を実感することが出来る。アリストテレスが、「現在については知覚があり、将来については期待があり、過去については記憶がある」と言いながら、ひとり記憶についてのみ、「記憶はいずれも時間を伴う。従って記憶力をもつ動物というものは、時間感覚をもつ動物に限られる」とまで言っているのも(*)、このような事実を考えたからであろう。現在の感覚においては、われわれは時間を忘れている。将来の期待においては、時間は想像されるだけである。しかし過去の記憶においては、時間が実感される。われわれが歴史の過去について、ただ漠然と考えるより外になかった「以前」というものは、本来はわれわれが記憶から呼びさまされた印象について、つねに実感しているものなのである(**)。そしてこの時間感覚の故にわれわれは、新しい見聞と想起された見聞とを、狩猟としては同じだと考えながらも、よく区別することが出来るのである。現在の知覚においては、われわれは何気なしに見ているが、何かを思い出す時には、われわれは心のどこかで、「前に見たことがある、聞いたことがある、考えたことがある」という声を聞くからである。

(*) De memoria 449b 27-29.

(**)ibid. 450a 21.

アリストテレスにとっては、記憶は少なくとも「現実にはたらかされている」(449b 22, 450a 19-20, 452b 26)限りにおいてこのような意識を欠くことの出来ないものとされている。「現実に記憶していながら、記憶していると思わず、記憶を意識しないということは不可能である。なぜなら、このような意識がまさに記憶だからである。これに反して、事物の表象だけが動かされて、時間のそれが伴わないとか、時間の表象が動かされて、事物のそれが伴わない場合には、記憶は起らない(四五二b 二六−二九)ということが明言されている。

かくてわれわれは、記憶が特に時間的であることを知る。否、われわれにとっては、時間はまず記憶であり、実在する時間は過去だけではないかとも疑われる。われわれは思い出によって今と昔とのへだたりを今更に感ずるのではあるが、このへだたりをつなぐものは記憶であり、このような記憶においてのみ、実際の時間がわれわれに与えられるとも考えられるからである。しかしこのような時間は、現在の意識にぼんやりと照されている螢光的存在、あるいは忽ちにして消える稲妻のごときものを思わせる。永遠の模像としての時間はもっと悠久なものだとも考えられる。実を言えば、過去現在未来の区別は、われわれにとっての時間の一面に過ぎないとも考えられる。世界の完全な歴史は、かかる区別なしに考えられる。それは過去と共に未来をも含む。記憶が一転して経験となり、それが更に学問的知識となって、プロメテウスの賜物としての力を加えるように、世界史の知識は「さきにありしものはまた後にあるべし、さきになりしことはまた後になるべし、日の下には新しきものあらざるなり」の智慧を生むかも知れない。われわれの現在は必ずしもそのまま現実ではない。オイディプスの悲劇に見られたように、われわれのパトスや記憶を越えたところに、かえってわれわれの現実がある。われわれの現実はわれわれに最も近いとも考えられるが、またかえって最も遠いとも言われる。われわれがそのような現実を悟るのは後からであって、「あの時はそうだったのか、それならああするのではなかった」と考えたりする。現実は未来において、しかも過去として示される。かかる現実にわれわれの眼を開かせるものは、所与を越えて推理する探求(ヒストリアー)だけである。ただ遠くを見る者のみが近くを見る。歴史の研究が現在の「かがみ」となるのは、ただこの意味においてである。

----

【田中美知太郎「過去」1943年9月(『ロゴスとイデア』より)】

発表:1943(昭和18)年9月『思想』

所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店

今回の引用:

1)1968(昭和43)年10月『田中美知太郎全集第一巻』筑摩書房. pp. 59-84.

2)2014年(平成26年)6月『ロゴスとイデア』文春学藝ライブラリー. pp. 83-119.

3)1947年第1刷, 1977年第3刷『ロゴスとイデア』岩波書店. pp. 71-104.

----------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?