島村抱月「囚はれたる文芸」現代語訳

島村抱月が、明治39年1月に『早稲田文学』(第2次)の第1号に掲載した長編評論『囚はれたる文芸』の現代語訳である。

この評論が書かれた背景について見ておこう。大学への昇格を目前にしていた東京専門学校は、帝国大学に対抗して海外留学を進めることとなり、その海外留学生の一人として選ばれたのが、坪内逍遥の愛弟子であり東京専門学校の講師であった島村抱月であった。逍遥からは「ヨーロッパを広く見聞するように」と言われて送り出された抱月は、32歳の明治35年3月に東京を発ち、38年9月に帰国するまで3年を越える長期間ヨーロッパに滞在した。最初に滞在したのはイギリスで、オックスフォード大学で英文学や心理学の講義を聴講する一方で、彼が特に力を入れたのはオックスフォードやロンドン・ウエストエンドの劇場でシェイクスピアを初めとする舞台芸術に接することであった。なんと36年には年間に80回以上も劇場に足を運んでいる。37年7月にはドイツに移動し、ベルリン大学で美学などを聴講するとともに、引き続き劇場に通ってイプセンなどの近代劇やシラーの劇などを熱心に観劇し、さらにベルリン・フィルの定期に通い、文学キャバレー(ティンゲルタンゲル)にも足を運んでいる。帰国直前の38年6月にベルリンを発って、ドレスデン、ライプツィヒ、プラハ、ウィーン、ブダペスト、フィレンツェ、ヴェネチア、ミュンヘン、パリなどを回る旅に出た。この間、各地の美術館を回るとともに、ウィーンではグスタフ・マーラー指揮によるオペラ「ホフマン物語」の上演も見ている。その後、7月末にイギリスのサザンプトンで乗船して帰国の途についた。船は途中ナポリにも寄港した。以上のように島村抱月は3年を超える長期の留学期間にヨーロッパの最高の美術や舞台芸術に触れて、帰国することになったのである。

ヨーロッパ留学から帰国して早稲田大学講師となった抱月は、新たに設立する文芸協会の機関誌として『早稲田文学』(第2次)を再興し主宰した。その最初の号に掲載したいわば留学報告がこの『囚はれたる文芸』である。ここで「文芸」という言葉は、「文学」という狭義ではなく、「学問および芸術一般」という広義で用いられており、文学から絵画や舞台芸術に及んで抱月がヨーロッパで実際に見聞した事情が幅広く論じられている。最大の特徴はその構成で、ナポリ港に停泊する船上に立つ島村抱月の前にダンテが現れ、抱月に「東海の客よ」と呼びかけて、ヨーロッパの文芸思潮について、それが「知識」(青い道)と「感情」(赤い道)のいかなるバランスの上に成立してきたかを語って聞かせるという形をとる。詩人で京大教授であった上田敏からは「内容はいいが、どうしてあんな変な書き方をするのか」と批評されたようであるが、この芝居がかった書き方こそが島村抱月の真骨頂である。

実はこの評論に対する反響はあまりなかったようである。それは無理もないことで、明治の人にとってヨーロッパの最新の事情は理解するのが、難しかっただろう。この評論ではヨーロッパの自然主義に対して必ずしも高い評価を与えていないが、帰国後に刊行された島崎藤村『破戒』や田山花袋『蒲団』など自然主義の勃興を目にして、遅れている日本ではまず自然主義が重要であるとの立場に転換して、「文芸上の自然主義」などの評論を『早稲田文学』に発表し、自然主義を擁護する評論活動を行うことになった。予告されている「放たれた文芸」はついに書かれずに終わった。

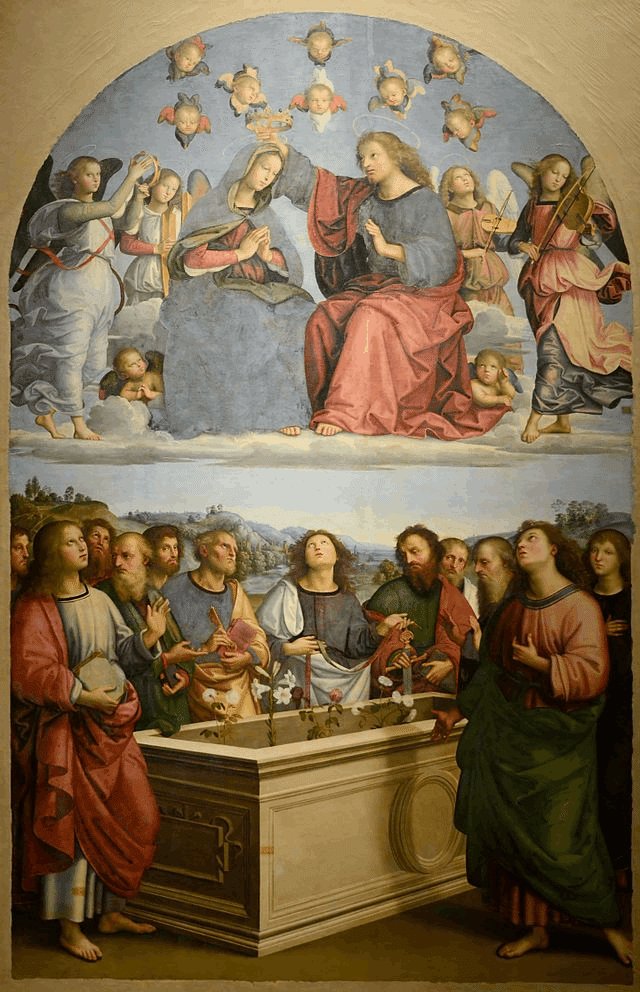

この現代語訳の底本としては、岩波文庫の『島村抱月文芸評論集』(1954年3月)所収のものを用いました。また、絵画の写真は、wikipediaにおいてパブリックドメインと表示されたものを利用させて頂きました。抱月のヨーロッパでの活動については、岩佐壯四郎『抱月のベル・エポック一明治文学者と新世紀ヨーロッパ』(大修館書店、 1998年)によって学びました。以上、ここに記して感謝を表わします。

現代語訳「囚はれたる文芸」

ー 囚われた文芸 ー

島村抱月 著 上河内岳夫 現代語訳

第1

去年の8月3日の夜は、イタリアのナポリ港に船が碇泊して、私は感慨深いことが多かった。その中でもとりわけ老いた文明のいじらしさ。文芸のイタリアは死なないが、そうではあるが、今の世に亡骸をさらす哀れさよ。さらにアドリアの海一つを越えて、同じ運命の岸に、苦しい呼吸で身を横たえるギリシア。世は20世紀の叫びがけたたましい頃であるのを、御身もなお求める所があるのか、見る眼にも痛ましい覚悟であることだ。

このように思う頃、日はヴェスヴィオ山の背後に沈んで、跡を引く色とりどりの輝かしさは「死に行く者は、みなこのように」と天の啓示に会う心地がして、やがて波を染めた色、人の顔を染めた色が、みんな消えると見れば、そこにヴェスヴィオ山の活きた火が、私の胸を焦がした。

ポンペイの町々に花と咲いた芸術を、一夜の怒りで、永劫の夢として埋めてしまった1800年余り昔の物語は、今もなおこの山の煙とともに長いもので、その同じ煙が、昼は黒く世を憂いの息に包もうとする気色がするが、夜の眺めはまたさらに凄まじい。見られよ。渦巻き上がる煙の根は、今は次第に炎となって、明るくまた暗く、おのずから呼吸を宇宙の胸の動悸に合わせるではないか。その底に万年消えずに燃える思いが潜んでいるからこそ、夜ごと天に向かって噴出する熱気に石も溶けるよう空も焦げるようである。あわれ囚われたこの火は、太古以前は世を挙げてみな御身の領地であっただろうが、冷めたものは、薄情にも殻となり層となって、御身の周囲を閉ざしてしまった。百年千年に一度は忍耐の紐が切れて、山を裂いて都を埋めるという自暴の振舞も、思えば許すべき理由はある。私たちもまた命を自然から受けて、熱を御身と分け合って、この熱、この命を保つために、仁義の戒め、博愛の縄、どれほどその羈絆に身をもだえたことか。ああ、しかしこの羈絆はついに断つことができない。一度これを断つ時には、軌道からすべり落ちた星のように、一切の人が見る見る溶け去って、無相の海に入滅する。むしろ私には知識があって、この理を知るがゆえに、自ら流れる星のように美しく消えようとすることもできない。さりとて胸に一念の火が尽きないのをどうすればいいのか。

はかない裂け目を盗んで燃え上がる彼の火柱よ。道義の縄に縛られて、世を引かれ者として過ごさせるのが自然の趣意ならば、なぜ人間に感情と言う凶器を与えたのか。昔全能の神は、アダムを造って地球の辺に横たえ、彼方の虚空の世界から指先を伸ばして、そこに生命をあらしめた。人の命というものは、たとえば月の光を葉先の一滴の露に溶かして、永劫に断えることのないように引くように、この時に初めて妙なる見ることのできない一縷の流れとなって、神の指先からアダムの指先に通ってきた。あのローマの法王殿[バチカン宮殿システィーナ礼拝堂]の天井には、ミケランジェロの世にならぶもののない筆と呼んで、この崇高な詩歌を、今も見る者の想像に生かしている。ああ、この全能の神は、このようにして生命を私たち分かちながら、なぜその行く道を二手に築いたのだろうか。左に沿うものは感情の下り道で、右は知識の坂・道徳の峠である。登らなければ叶わないのが人の世の道ならば、かりそめにも降ることの容易さを味わわせる自然は、つれなくはないか。また降るのが正しい道ならば、登る苦労は初めから省いてほしいことだ。

ホルマン・ハントの一代の名画「世の光」は、一切の真理の幽微[奥深く神秘で知りがたいこと]と玄黒とを、挙げてキリストが携える一つの灯火のために明々白々であると描いている。そうであるから私がオクスフォード大学のキーブル・カレッジでこの絵を見た夜は、私もまた真理の明るい灯火を片手に掲げ、天宮の御門の扉をたたいて、「ああ万能の造物の御神よ。世は相対矛盾の塊であり、そこはやがて調和を必要とし、節制を必要とし、努力を必要とし、道徳を必要とし、苦痛を必要とする根源である。そもそも相対矛盾として、この世を表白されたのはどのような道理であるのか」と詰りたいという情を禁じることができなかったが。

私の瞑想がようやく理に入ろうとする時、ヴェスヴィオ山は、再びその面目を展開した。今まで黒い衣に覆い隠した胸を開くと見ると、痛ましくも一痕の生傷が、たとえば自ら心底からの苦悶に堪えず、掻きむしった深手とも見えて、山腹の谷間に溶岩の流れがなお燃え残っていた。昼は気づく人もなく、夜に入るとその色は血よりも赤く、おのずから人の腸にこたえて、ものものしい。

この時、夜はすでに更けていた。私の立つ上甲板の端の辺りは、ただ暗くて人もいなかった。耳をそばだてれば、いずれの岩に住むざれ貝が、いずれの岸の藻の花に便りを送るのか、四方からただひたひたと波のさざめきだけが聞こえる。

と見ると、山腹のラヴァの火からか抜け出した異様な服装の者が一人、頭に頭巾を被り、真紅の長衣を垂れて、彼方の岸に立って私を招くと思われたが、私が行ったのか、彼が来たのかは、知ることができない。彼と私とは、忽然として並び立った。

この異様な服装の者こそは、イタリア絵画の祖であるジョットの筆と伝えられているフィレンツェのダンテの肖像のままであった。

第2

彼[ダンテ]はおもむろに手を挙げて、遥かに白む地平線のあたりを指さしながら、

「ご覧なさい、東海の客よ。私はあなたのために古今を示そう。あの天と水とが迫る所に、かすかに髪のような一道の明るみがあるのを、ご覧にならないか。天地がどのように暗い夜であっても、この明白な一線は、かつて消えることはなかった。

闇から滑り出してまた闇に入るような一艘の小舟が、かすかであるけれども、一度この白光の領域に来たときは、詳細にその本体を露呈する。彼の岸と此の岸のすべてと周囲とは、すべて黒が果てしなく広がって知ることができないが、ひとり中間の一線だけは、極めて明徹で、極めて白精で、来たものを明らかに照らさないということがない。私は今この白光の中に古今を見せよう。

ちょっと待ち給え、東海の客よ。唇を動かされたのは、「白光とは何か」と問おうという心なのであろう。その答えはあそこに。」

指さす方を望むと、光の道がおのずから二列に分かれて、一つはすべてのものが青く、一つはすべてのものが赤く映じるように見えた。たとえば一つは赤い雲、一つは青い雲などで敷き詰めた道とも言えるだろう。その時、にわかに一群の人々が、彼方の闇から私たちの視界の地平線をよぎって入ってきた。

「どうだろう、東海の客よ。あの一群は、青い道を駆け抜けようとするらしい。その先頭にいる寛衣の紳士らは、ギリシアのプラトンおよびアリストテレスである。中でもプラトンは、ほとんど片足を赤い道に踏み入れようとしては、また引き戻す。手に携えるのは、『パイドン』、『饗宴』、あるいは『国家』の本であるにちがいない。「最上絶対の郷を忘れることができず、夢のようにかすかにこれを追慕して、憧れ仰ぐという感情を抑えることができない」と説いたプラトニック・ラブの心根は、赤い道を行く人に近いのではないか。そうではあるがその最上絶対のエロスは、ついに知識によって近づくべき理体[現象の根本にある実体]であることを免れなかった。この人もまた、理により、知識によって暗黒を明らかに照らそうとするのではないか。アリストテレスになると、その浄化(カタルシス)の説は、一点の別彩となって彼の詩論を麗しくするにもかかわらず、思想方式の調子や手ざわりは、みな赤い道を上るべき人とは思われない。知識・理性をもって万象を照らそうとすることにおいては、他の哲学者のやり方と異なる所はない。

東海の客よ、私は哲学においても、これ以外のものを求めようとするのである。

中世の哲学は、キリスト教の注釈である。知識の灯火を掲げて、宗教の霊壇を照らそうとしたが、神秘の扉がこれをさえぎって通さなかった。その光は空しく反射して、自己の上に落ちた。見られよ、あそこにフランスのデカルトらが再び青い道によって、群をなして登場した。彼らが自分の左右を顧みて、「己とは何ものか」と叫ぶのをお聞きにならないか。これはいわゆる近世哲学の開始を知らせる声である。しかしこのような思想の流れは、知恵の範囲だけにおいて完結しようとする限り、なお私の胸の深海には達することはできない。これはただ表面の窪みを伝わる一系統の水脈にすぎないのである。私も一度は同じ道を尋ねようとしたが、最後は詩の都、神の宮殿を志したのである。

ここでうれしいのは、カントである。知識・理性に無上の権威を持たせながらも、傍らに一種の別な力があることも忘れず、純粋理性・実践理性の上に、さらに微妙な判断力というものの存在を認めて、そうしてこの判断力の主な発現は、快不快などの感覚にあるとした。味わい深く、優しく、温かく、懐かしい見方ではないだろうか。見られよ、カントが場を下るとき、青と赤の両道はほとんど合わさろうとして、また分かれたのである。

次いで心ゆくものは、ショーペンハウアーの意志の説である。彼にとっては一切の根本実在は意志である。しかし私はここで「意志」という名前を嫌う。私の内的経験には「情」という名前が一層明瞭で事実に差し迫っていると感じられる。

私とショーペンハウアーらとが押さえたのは、同一実在の活動であるだろうことは、あり得べき結論である。しかしこれを「意志」と呼ぶときは、黒く、冷たく、力の気があまりに盛んになるので、私はむしろ、熱があり、光があり、色彩があり、香りがある活動を想像して、「情念」と呼ぶ者にくみしようと思う。カントは判断力と呼んで私の思う所の一半を説明し、ショーペンハウアーは意志と呼んで私の思う所の一半を説明した。二つのものは、合わさって人生至高の力の府になるのではないか。そうして一切の学問知見は総括して、この一団の力に触れてこない限り、未完成のものであることを免れないであろう。そのようなものは主義がなく生命がなく、言わば急所を持たない学問になってしまうだろう。私は急所のある哲学を求めるのである。

19世紀のある部分は、科学万能の旗の下に奔走したけれど、世紀末における彼らの叫び声は失望であった。なぜだろうか、知識の根本を忘れたからである。私たちが灯火をとって闇夜を照らすとき、見たいと思うものは向こうにある、しかし「見てどうするのか」と問うと反射して自分自身に還る。彼我の物に対して覚悟を定めるためではないのか。このようにして、知識の根本は、物我[外物と自分]の関係を定めることにあるがゆえに、学問はすべてこの点に達して初めて完結する。この結びを欠くものは、不満足であり、なお何物かを要求しなければ止まない。一切の学問は哲学に入り、哲学は自分の安立の情を推測するに及んで、初めて真に意義があり、生命があると言うべきである。この意味において哲学は科学の仕上げであり、画竜の点睛であると言うことを妨げない。」

第3

「ああ、私は言説をまた抽象に走らせてしまった。許してくれ、東海の客よ。ここへ来て文芸の跡を見給え。赤い道の末の朦朧とした中で、一列の長い影がうごめくのは、中世の様子である。青い道が遥かに遅れて明るいのは、知識が感情に追い越された様子と見える。赤い感情の道にある者は、これを気にとめないで猛進する。その主な人々は、歴代の法王らか。朦朧とした中に、ただ一点輝くものがあるのは、黄金の十字架である。ああ、これが十字軍だ!

実に中世の歴史において最も麗しく夢のようなものは十字軍である。中世の暗黒の歴史も、これを焦点として見る時は、多数の光輝がある。

そもそも信仰感情の絶対権はいまだ衰えず、隠者ペテロの勧進に始まって、幾万人の紳士と淑女が初めてエルサレムの聖地の前に泣き伏した所まで、おのずからこれは一篇の詩を実行に移したものである。何という情趣であろうか。中世に文芸はなく、一切の感情は馳せて宗教に至り、そうしてそれが混じり合って一つになった所が、ついに現れて自然の文芸となったものが、十字軍ではないだろうか。そうして暗黒時代の濃霧がなおヨーロッパの都市を圧して垂れかかる中から、あのナポリの丘腹に抜きん出た寺塔の十字架だけが、すでに燦然として光を放っている。これはかすかに天の一角に芽吹いたルネサンスの第一光が、早くも一頭地を抜いた塔の頂に反射するのではないか。やがて黄金のような光線は、林をひたし野にあふれ、天地は初めて朗らかになり、人畜ともに舞い、多くの鳥たちが声をそろえて歌い出すという盛観を呈したのである。世にもしこのようなルネサンスの絵画があれば、その壮麗はいかばかりであるだろう、想像しても見給え。

さて十字軍の一隊は過ぎ去った。遅れて一人が、長衣の袖を交叉させて、うつむきがちに赤い道を辿ってくるのは、誰と思われるか。青い道にもしばしば跨いで入るのを見なかったか。ああ東海の客よ、あなたはうなずく所があるか。こうして両方の道に携わるモンク頭巾の彼こそが、私ダンテの前身である。

私は今も一生の事業を誤ったとは思っていない。ルネサンスの夜明けの鐘は、私が撞いたと信じている。ただ過去の私の思いを今の私の思いで解釈すれば、多少は言うべき節がない訳ではない。

私はもともと二つの傾向を持って生まれたのである。一つは理に向かう癖で、一つは情に向かう性である。若かった私の生涯、いや恐らく私の一生の生涯は、抑えがたい情のさすらいであって、情が熱する所では、周囲を顧みれば不平があり、私の思う所を行うと葛藤があった。このようにして私の57年の生涯は、ローマを追われ、ヴェローナに隠れ、フランスに避けた流離と逃竄[逃げ隠れ]の歴史となった。しかし私は、盲目的に情の一面だけに従うことはできなかった。私の理知性は生まれながらに鋭敏で、『神曲』の中の理趣は言うまでもなく、あの悲哀に富んだ『新生』の一巻にすら、記述の方式に究理の調べがあるのは、あなたもお気づきになった所であるか。それゆえにこそ中世の暗黒の覆いの下に潜んで通うルネサンスの気運に、私はいち早く、人々に先立って感染したのである。知によって過去と現在を照らし、情によって未来を察する。こうして私の情は暗中模索の妄りな飛躍を嫌うけれども、知識の尽きる所で飛躍の他に方途がないという時は、情の翼をはばたいて飛躍しようと願うのは、未来に対して無限に向上しようとするゆえんである。しかし、私はついにこれに向かって突進することはできなかった。これをなすには私はあまりに聡明であった。内に憂愁を抱いて、一生を不遇なうちに送る人であったことは、また憐れむべきこととご覧にならないか」

第4

「それでは当時私が予見した未来は、どのようなものであったかと問われるか。『神曲』煉獄篇の初めに、私の意は尽きている。下界では見たこともない4つの星が燦然として煌めき出れば、天に歓喜の光が満ちる、その天こそが私の理想である。4つの星に額を照らされて、顔も輝くかと見える一人の老人が、問うて言うことには、「語れ、御身は何者であるか。この盲いた流れを遡って、彼の永劫の牢屋から逃れ出たと思われるのは」と。私の東道の主[主人となって客の世話をし案内する者]であるウェルギリウスが答えて言うことには、「自由を求めるために旅する者である」と。ああその通りである。精神の自由、その言葉は陳腐であるが、これよりも適切にこの一塊の思想を表白すべき言葉はないだろう。当時は、政教が混乱して一つとなり、一切の主権は挙げて法王の手に委ねられていた。政治は言うに及ばず、学問芸術はみな旧教に隷属することを免れなかった。そうして旧教はすでにその生気を失って、地中から掘り出した巨獣の遺骸のように、いたずらに大きく、いたずらに人を圧するだけで、滔々として寄せ来る知識の潮を、愚かにも自ら体を横たえて防止しようと思ったが、それは無益であった。精神の上に牢獄を築いて私たちを捕えようとする者は、実にこの巨怪であったのである。私はその時に次のように思ったのである。

これはキリスト教の罪ではない、凡俗な者たちがこれを汚してこのようにさせただけである。真の神、真の愛の尊さは、古今いささかも変わることがなく、現に私の胸に躍々としている。この清い愛、この絶大な想いは、直ちにこれは内在経験の事実ではないのか。私は今から後は、ただこれを追ってあこがれるだけである。新しい生命に入り、新しい光明に接するためには、先ず古い教義、古い慣例で私を邪魔するものを除去しようと思う。私の精神を法王の専制、教義の専制の羈絆から救って、そこに大自由を得させることが、私の願いである。

このように考えて、私はキリスト教の精神に新たな光を注ごうとしたのである。後世のニーチェらのように、直ちに走ってキリスト教を破却するには、私の知識はあまりに聡明で、また私のキリスト教に対する愛着の情はあまりに強かった。しかしここに現れた世界の一つの傾斜は、この後長く平衡に返ることなく、ひいては20世紀の今日に及んだのである。遅れていた青い知識の道にある者が、感情に一存する振舞に快くはなく、赤い道にいる者を追い越して、久しい枉屈[抑えつけられ屈服すること]を伸ばそうと奮起する有様は、やがて私の身が代表したルネサンスの夜明けである。コンスタンチノープルの落滅、印刷機械の発明と、歴史家が数えるルネサンスの外縁は多いけれど、独特の味わいがある温かい光が、早くほのぼのとした夜明けから、人の心の底に通ったのである。結局のところ、これは自然な寿命の循環、リズムに過ぎない。世の中は知識と感情との一大競争場で、二者の盛衰は世相の変遷である。今ルネサンスの初めに当たって、知識は千年の長い屈伏から起きて、清新な光を放って四方を照破する。新しい日が昇って山河に鮮やかな趣があるのも、もっともなことである。

知識の横溢、もしくは知識の勝利が、本当は13、4世紀以後、ひいては今日に及ぶまでのヨーロッパ思想界の原動力で、この間はただ一方向の傾斜にすぎない。ルネサンスというものは、知識の復興であって、16・17・18・19世紀はその連続である。歴史家の言う近世がこれである。そうして知識の流れと相沿うべき感情の領土は、知識の流勢のすさまじさに圧倒されて、ややもすればその氾濫に任せようとした。文芸の森や宗教の園は、すべて道徳といい、科学というような知識の流れに対照して、感情の領土を代表するものであるにもかかわらず、近世の文芸は、ほとんど常に、あちらの木の間に科学の泉、こちらの木の間に道徳の小さな池を見え隠れさせて、その森の姿勢を整えようとする。宗教はまた知識の流れを引いてその園に注ぐことを禁じることができない。このように止まる所がなければ、文芸の森や宗教の園は、ついに知識の水底に溺れ果てるだろう。あの「科学が興って詩歌が亡びる」と叫んだ者の声を聞かなかっただろうか。またあの「科学が興って宗教が亡びる」と叫んだ者の声を聞かなかっただろうか。14、5世紀におけるルネサンスの気運は、19世紀の末に、当然の結果としてこのような叫びに到達したのである。「知識の全盛、感情の屏息」という意味は明らかではないだろうか。」

第5

「しかし私は単におおよその理を語ったのである。さらにあの赤い雲の道を行く私の姿を見られよ。やつれていないだろうか。私の煩悶は暗黒で不快な世から出でて、早く光明自在の天地に至ろうと願うことにあるけれども、このような願いの起源となって、打っても踏んでも変わることのない大地のような誠の上に私をすえたのは、ああ過ぎ去った時よ、愛の一念の力である。私は何事を思うにも、真率・誠実の外に行くことができなかった。真率・誠実は、涙を盛った袋のようなものであろうか。これに触れると涙が出る。私は、事を想って深誠であるごとに、涙が放り落ちるのを禁じることができなかった。ああこの涙こそが、私の早い生涯において、愛から受けた賜物である。私の愛する人の名はベアトリーチェである。なんと麗しいその名であることか。その名を聞いただけで、胸は春の野のように開けて、得も知られない芬芳の香り[香ばしい匂い]に魂消る[非常に驚く]感じがする。頃は1274年5月、花祭りの日である。ベアトリーチェは9歳の春がなお浅く、私はやがて10歳ともなるべき年上であって、二人はこの日に初めてしみじみと相見たのである。ベアトリーチェの父の春宴には、私の父も列席していた。私は父のあとに続いて、奥の客室に導かれた。この時に客はすでに半ばを越えたと思われ、歓声や笑語がわきたって、窓の前で向かい合う者、隅の安楽椅子に身を横たえる者、卓を囲んで座る者、立って室内を歩む者、女に男に、黄に赤に緑に色彩の輝かしさは目もまばゆいばかりである。しばらくして、再びドレスが戸に触れる音がするので見ると、母とともに入ってきたベアトリーチェの立ち姿が気高くも美しかった、その面影よ。

天から降った星かと見えて、今立っているのは水色の窓掛けの前である。衣装は抑え薄めた真紅の色で、帯、胸、頸の飾りは天女が集めた珠の数々のようで、塵の世の人品とも思われない。

少女は黙ってにこやかに私の会釈を受けたまま、はにかんだ私の姿をつくづくと見た。私も一度はその眼を見た。しかしそれは刹那で、長くは見るに堪えなかった。長く見ることはできなかったけれども、この一瞥こそが、私にとって永久の神秘となって残っている。深く潜んだ私の霊は、この時に全身に動悸を伝えて打ち震える感じがしたが、これから永遠にその身を愛に捧げたのである。

9年が空しく過ぎて、再びベアトリーチェに巡り会ったのは、18歳の春、フィレンツェの町に人の行き来が繁華な頃であった。この婦人は、私には尋常な人間や動物とは思われなかった。天人などではないだろうか。この日は純白の装いで、二人の年長の婦人を左右に伴っていた。私は急に彼女らと行きあって、恥ずかしさに顔を挙げることができず、こちらの軒下に身を避けたが、これを見たベアトリーチェは、この上なく心をこめて私の方に会釈を送った。情のある会釈の言葉であったことよ。初めてこれを聞いた私のうれしさをご推察いただきたい、東海の客よ。命の限りの幸福は、これを極みであると思って、私はただ酔って恍惚として夢心地となった。寂しい私の家に帰っては、なおさら一筋に思って、ベアアトリーチェのその日のことを忘れることができなかった。不思議な夢も見たのである。

後は語らなくてもいいだろう。16年の風雨に、卑怯であった私よ。女々しかった私よ。あるいは思いが迫ってやる瀬もなかった私よ、薄幸で多感であった私よ。私はただ失望と憂愁の雲に閉ざされて、後世の『ウェルテル[若きウェルテルの悩み]』のゲーテ、『チャイルド・ハロルド[の巡礼]』のバイロンらと同じ思いに身もだえたのである。そうしてベアトリーチェは1290年、明け行く空の星となって消え去ったのである。残る想いは、私の胸に秘めたけれども、どうしたらいいのだろうか、眉目は人の心を語る。世にダンテのデスマスクというものを、あなたも見知っておられよう。しかし東海の客よ、私のこの胸裏には指させば、指にも触れるだろう一塊の物があり、それを名づけて誠という。これがあるために、私の思う所はことごとく涙である。感激にも涙が来て、喜悦にも涙が来て、悲哀にも涙が来る。そうしてこの優しい涙の源を穿ったものは、上述の恋の歴史に他ならず、清い恋に泣き尽くした人は、必ずや真率・誠実な情に富んでいるはずである。」

第6

ダンテの影が去って、赤い道に登場する人の勢いがしばし尽きて衰えた。と見る間に、遅れて来た青い道の多くの人々も、今は一散に駆け抜けて、赤い道にある者と先を争おうという気配がある。世ははやくも近世に移ったと思われる。中に二人の風格が優れた紳士があり、赤い道から上って来た。ダンテはこれを指さして、

「彼らはイタリアの画家および彫刻家であるラファエロとミケランジェロである。中でもラファエロの聖母の絵は、古今を絶してついぞ彼の他に出る者はいない。あなたは、彼がヨーロッパの近世思潮とどのような交渉を持つか知っているだろうか。その点は二つあり、それは独特の味わいがある知識と独特の味わいがある人間である。

本来は知識の勃興に伴って起こるべき文芸上の変動は、外形には常に写実ということになって現れる。ルネサンス期の文芸が、当然その色彩を帯びることは言うまでもないだろう。古い批評家は言っている、「ラファエロはミケランジェロが写実的なのに反して、理想的であるがゆえに、些細な点にまで知識の要求を満たすべき写実をあえてしなかった」と。しかしこれは写実・理想という言葉をでたらめに用いて自ら矛盾した結論に陥る滔々者[弁舌のよどみない者]の流儀の筆法である。昔も今も同じ嘆きであって、深く論じる必要もない。ラファエロの写実は必ずしも定規を手にし、解剖学書を傍らに置きながらといったものではなかっただろう。しかしその粗描であるか密描であるかに論はなく、背景において、遠近・布置において、明暗・均衡において一歩ずつ前代の稚気を脱していく観があるのは、大局における写実的な精神の発展である。理想は目的としてあることを妨げず、手段としての写実的な精神の発展、すなわち知識の光明を増すという兆候は、ラファエロの絵画に歴然と数え上げられるだろう。これは疑いもなく、彼の絵画をどことなく一種近世的、もしくは近世にもやはり生きているというような感を呼び起こさせる所ではないのか。

ただしこのようなことは、所詮は外形の論である。彼の絵画には、知恵があり、人間がある。これは近世の気運を当時において具現化したものと言えるだろう。

ラファエロの一生は、およそ三つの期に分けて見ることができる。第1期はなお師のペルジーノらの跡を追って、古画風に囚われていた頃である。第2期はフィレンツェに来て、レオナルド・ダ・ヴィンチおよびミケランジェロらの影響を受けた時代である。第3期はラファエロ自らの時代とも言えるだろう。今この3期にわたって、彼の聖母の絵を援用すると、第1期は、むしろルネサンス以前の思潮を表現している。ローマ教皇庁[ヴァチカン美術館]の『聖母戴冠』の絵は、最もよくこの期を代表する絵である。周囲がどうであるかを問わなくても、中央に座って合掌して、今やまさに聖冠を頭に受けようとするマリアの顔の表情は、ただこれは信仰であり、無我であり、清浄であり、柔和である。これをしばらくの間見つめる時には、自分もまた、先ず頭脳からゆっくりと溶けて消え入るような心地がする。すなわち宗教画として偉大な力を持っているゆえんである。しかし一度頭を回らせてこれを思う時は、私の心中になお何者かの不満があるようだ。この画に、神聖さはあり、耽溺はある。人の心の様はなお中世のようで、既成のキリスト教義に絶対の権威があった世は、これをもって十分であるとしたのであろう。否、この絵はこのような世を代表したものであるにちがいない。このことが「古派」と私が名づけた理由である。しかし、時代が移って、ルネサンスの気に感染した人は、必ずやこれを十分に満足だとはなし得なかったのであろう。思うにこのマリアがあまりに神聖だからであり、あまりに信仰一途であり、神々しさ一辺倒であり、ややもすれば模型的となり、抽象的となり、血があり肉があるこの世の人と遠ざかる度合があまりに大きいからである。一言をもって言えば、生命がない、否、生命はないわけではないが、狭隘な既成の教義の下にのみ生きる生命であり、不自然に抑制した生命である。もしくは人世の行路に悩み疲れた気迫消沈、寒枯痩貧の生命である。近世の初めはまさしくこのような宗教的な抑圧の下から目覚めて起き上がり、光明・活気・自由・豊富・積極と言うようなものを得ようとする気分に満ちた時であった。第1期のラファエロは、もってこれに当たるべくもなかった。

このために第2期の彼が出現した。今フィレンツェにある聖母のもろもろの絵画、たとえば『大公の聖母』『ヒワの聖母』などは、みなよくこの期を代表する。そうしてこの期の彼の特色は、聖母の顔に独特の味わいがある知識の光が漏れてきたことである。この点に関してはヨーロッパの批評家も既に言っていることがある。『大公の聖母』をもってこの傾向の初頭に置くことを通例としている。しかし、その最もよくこの事実を示すものは、『ヒワの聖母』の絵に及ぶものはない。ヒワを持つ聖なる子供達を膝に寄りかからせながら、左手には書物を繙いている聖母の顔に、一点の現実の気が漲ってきているのとともに、その最も著しい表情は、怜悧・聡明というものの象徴である。それゆえこれを見ると、賢女の相があり、しかもなお温良・純潔・信仰というような感が油然として[盛んにわき起こるように]人の肺腑に湧くことを感じる。ただこのようにして、近世の知識的な傾向は中世の信仰感情と調和の形を示したけれども、このためにその耽溺一辺倒であった神聖というような意義は、いささかも損失をこうむらなかったのだろうか。ある種の人が、この期以後のラファエロには、マリアに俗気があるとして、かえって初期の抽象的な聖母像に心を寄せようとするのは、むしろ注意すべき一現象ではないのか。さらに言い換えると近世の芸術がだんだんと人間と接近しようとするにしたがって、超人間的な宗教の生命は、多少の改変を来さざるを得ない。このためか、ある者は、知識に媚びて人間に堕するよりも、理屈はどうであれ、単一の宗教的な感情に身を捧げつくそうと願う。このようなことは知識に慣れず、近世に慣れない者か、そうでなければ知識に飽き足らず、近世に飽き足らない者が行くべき道である。復古の思想が、ここにおいて起こるのである。これは18世紀末および19世紀末の事実ではないか。その理はなお後に述べよう。」

第7

「第3期のラファエロは、ドイツのドレスデン美術館にある『サン・シストの聖母』[別称『システィーナの聖母』]をもって、遺憾なく表出することができる。この絵は、彼が死ぬ2年前の1518年の作と伝えられ、ある批評家は、これをもってラファエロ一生の聖母像の中で最も傑出するものであるとする。少なくとも第3期のラファエロを見るのに、これに優る絵はあるとは思えない。薄い暖色の光を徐々に集中した中央に、聖母は雲を踏んで立っている。抱いている聖なる児イエス・キリストの額は、母の頬にもたれ、その裸体である肉の丸みおよび色合いには現実の味わいがこぼれるようである。聖母がはいている袴は、深藍の染め色に、神秘・永久の意味を現し、膝の辺りに至って、強い光線を反射させる。上衣は気高い赤で、これまた子供を抱いた左手のひじから腕にかけて、光線が出ている。総じてこれを言うと、母子の顔、子供の肌、聖母の膝・腕に受けた光線、および聖母像の半身ほどに高くなった左右の聖シクストゥスと聖バルバラとは、肩・背の明るみなどを中心として有力な明暗の分布・変化が、まず少なからず人の注目を惹く。青・赤・黄・白・茶・オリーブなどの色が鮮やかでしかも沈痛の気を失わないこと、脚下および周囲の群雲がおのずから尋常なものではないと思われること、これらのことはここでくだくだしく言うまでもないだろう。最も驚くのは、この聖母の顔である。中でもその眼こそが世界の不思議と言わねばならない。

『サン・シストの聖母』は、ついに人間のものとなったのである。その顔には、私たちと同じ生きた血が通っている。第2期において現れた知恵・聡明の相は、なおあるけれども、それ以上にさらに何物かを加えている。それは人間的な意義、これである。初めてこの絵に対する者が、一見してまずそのあまりに近世的なことに驚き、「これは単に一幅の無邪気な田舎の乙女の絵にすぎないのではないか」と訝る類いは、この理を説明して余りがある。第2期の聖母にすら既に快くなかった者は、この絵を見るに及んで、「ああ、ラファエロはついに人間に堕した」と叫ぶであろう。しかし、この絵の中に、なお一道の神聖な表情がないとは言えないだろう。全体の調子はたしかに人間化した。しかし、人間化してもなおそこに神的な清浄があるので、これは神と人との和合ではないだろうか。隔絶や不可思議を許さずに、むしろこれを人間に引き下ろそうとするのは、とりもなおさず近世思潮の意義である。神人一致、その言葉は古いけれど意味は常に新しく、近世は実にあらゆるものを人間化しようとし、知識化しようとし、自分の模索の内に置こうとするのである。神もこれに対等であることを免れない。そうであるならば、第3期におけるマリアが人間となるのは、実に時勢の影である。近世を予兆する大芸術であるゆえんはここにある。どうして怪しむ必要があるだろうか。このようにして初めて、ラファエロは偉大である。

母子の顔には、単に無邪気・聡明・優美というような表現があるだけではなく、また実に神聖さがあるのである。神聖というのに語弊があるならば、ただ心を静かにして、数分の時間、その眉目の辺を注視せよ。ここにもまた第1期のラファエロにおいて最も赤裸々に現れた一種の幽致を認めるようになるだろう。その情は明らかには説明しがたいが、たとえば私の体が、だんだんと虚霊となって永久無限の辺りに導かれて行くかのように、優しく・心細く・物哀れな心地になるのではないか。これはすべて偉大な宗教画が持つ一つの作用で、画家の宗教的な感情が、おのずから光沢となって画面に流れ出るのである。

聖母の眼は、さらに一段の驚異である。第2期までの絵にあっては、両眼が常に下に向かって伏していた。『聖母戴冠』において、『大公の聖母』において、『ヒワの聖母』において、さらにパリのルーブル美術館の聖母[『美しき女庭師』あるいは『聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ』]において、みなそうであるのを見る。思うに、これは人生の消極を意味し、悲哀を意味するものではないのか。眼は感情の窓である。これを鮮やかに見開いて、望み見るのに便利なようにするときには、胸中に燃える感情の火が、その色にしたがって、いちいち外に輝き出てしまうことを恐れる。別言すれば、生きた感情がこれから漏れて、聖母がついに人間に堕してしまうことを憂慮した。そこで画家は安易な方を選んで眼を俯せにさせ、感情を隠してその光を消し、それでわずかにその神々しさを保とうとするのである。一切の感情を生かして、直ちに神に合一ようとするのは、積極である。これを消して神に合一しようとするのは、消極である。眼を伏せて感情の窓を閉じるのは、消極に行ったのではないか。また伏し目は常に悲哀・憂愁を意味し、孤独であり、寂寞であり、弱小であり、逡巡である。前に目的とすべき光明はなく、希望はなく、またこれに向かって猛進すべき英気はない。悲劇的である。

このような意義を持つ第1、2期のマリアの眼は、第3期に入って、深夜の星影よりも鮮やかに見開かれた。その瞳は下を見ずに正面に向かっている。霧とかかった愁いの雲は消えるとともに、星の瞳は燦爛として麗しい光を放つようになった。天地に初めて光明があり、希望があり、生気がある。生きた感情がこれから輝き出ることであるよ。その感情を直ちに導いて、永劫に入らせるものは、この眼ではないのか。美術史家のヴィルヘルム・リュブケは「ラファエロは、この絵によって自分の最も深遠な思想と最も美しい人とを結合しようとしたのではないか」と考えている。ラファエロの心は知ることができないが、事実の跡は、これよりもさらに深い意義を示すようである。彼は、この絵によって実に神と人とを合一しようとしたのである。そうしてこのためには、旧来の信仰一辺倒というものを毀損するという危険を恐れず、生きた人間の感情と知識とをこれに導入することを辞さなかった。知識的、そうして人間的、これこそ誠に近世を標榜する根本的な精神ではないのか。」

第8

「あれ見給え、東海の客よ。青い道には早くも宗教革命の大旗を翻して来た者がある。ドイツのマルチン・ルターに紛れもない。宗教として地歩を占めた中世の感情が、近世の知識のために征服されていく世相がこれである。

次いで赤い道から快活な態度で上って来たのは、シェイクスピアであろうか。黄金の縁をつけた濃紫のガウンの袖を返しながら、左右を顧みて一つ諧謔を語るようだ。彼は今、詩の国の帝座について久しいので、儀容はおのずから王気を帯びているように思える。

彼の文芸上の地位は、一大驚嘆である。およそ古往古来、彼のように時代を破り、同類を破った者が他にあっただろうか。当時のヨーロッパが中世の長い眠りから覚めて、ルネサンスの光によって、ここに新鮮な天地を見た喜びが、おのずから映じて彼の一生の作品にある。彼の諸作を通じて見た天地は、エリザベス王朝のそれのように豊富であり、光り輝いている。もの悲しく底に無限の寂しさを含み持つ中世の調子とは、おのずから類を異にする。加えて彼の興味の中心が人間にあったこと、あるいは事件にあえば直ちにこれを戯曲化し、客観化するその力の逞しかったことは、すべてこれは近世的な傾向の特徴で、ラファエロが第3期においてなそうとした所のものを、シェイクスピアは一代の事業として大成した観がある。その他に『マクベス』『ハムレット』、なかんずく『ハムレット』においては、彼はまた近世の知識的な傾向を最も明らかに表出した。しかし、彼はまた矛盾した一面を持っている。『ハムレット』『マクベス』の類いから『真夏の夜の夢』『あらし』のようなものに至るまで、諸作に一貫して存在するのは、一種の超人間的な興味である。単に超人間的と言うのでは、なお尽きない。ロマンチックと言うと、あるいは一層簡便なこともあるだろう。『真夏の夜の夢』『あらし』などが、全編この調子に満ちていることは言うに及ばず、『ハムレット』の亡霊や『マクベス』の妖婆は、みな超人間的もしくは伝奇的・空想的な風味を、彼の作品に注入するゆえんである。そうしてこのような風味は、さかのぼるとこれを中世に求めることができ、下ってはこれを18世紀の末に起こったロマンチシズムに見出すことができる。ラファエロは、終始宗教の垣根に頼ったがゆえに、中世の感情を宗教、もしくは神、もしくは信仰として保留し、これに人間を和合させようとしたけれど、シェイクスピアは宗教に執着せずに中世を見た。故に、その中世は伝説的・妖怪的・騎士的・巡礼的・超人間的というようなロマンチシズムとして彼の心に留まったのである。近世の評論家のなかに、ロマンチックという語を直ちに中世的という意味に解釈する者があるようになったのは、いかにこの二つのものが互いに隔てなくつながるかを証明するのに十分であろう。そうしてシェイクスピアの作中のロマンチックな風味の、もし源泉をここに汲むとすれば、彼はこのようにして近世と中世とを一つに合流させたと言えるだろう。人間的・知識的・戯曲的は近世の潮流で、超人間的もしくはロマンチックは中世の潮流である。さらに簡単に言うと、ラファエロは人間と神、シェイクスピアは人間と超人間という形において、近世と中世との精神を一身に集めたのである。

それから200年の間、ラファエロがなした所と同じ精神であるものには、ミルトンの『失楽園』、クロップシュトックの『救世主』、ヘンデルやハイドンらのオラトリオ、ないしは近くはイギリスの画家ワッツ、ロシアの作家トルストイらがあるけれども、これらはいまだ一時代を画するには至っていない。これに反してシェイクスピアのなした所は、18世紀の末に及んで、一大潮流となって再び全ヨーロッパの文芸の岸を洗ったのである。歴史家はこれを名づけてロマンチシズムと言う。それゆえシェイクスピアの作中のロマンチシズムは、一方ではこれを中世に尋ね上って、ここに中世と近世との会合を認めることができるとともに、他方ではこれを18世紀末に尋ね下がって、ここにルネサンスの近世と、200年の後にこれに対して起こった反動的な気運との会合を見ることができる。結局のところ、彼は中世と近世との調和であるのか、あるいはまた近世とその反動との前兆であるのか。そもそもまたふたつながら、これをその身に総合する者であるのか。彼の地位が重大かつ無類であるゆえんはここにあるのである。」

第9

論がますます進もうとして、シェイクスピアは早くも私の視界から去った。懐かしかった人の面影であるかと思ううち、ダンテは再び指を挙げて、

「群をなしてシェイクスピアの後に続く者は、17世紀の文芸の星たちである。16世紀は、ラファエロらがあるために前半をイタリアの文明に捧げ、シェイクスピアがあるために後半をイギリスの文明に献じた。17、8世紀はフランスおよびイギリスの天下である。あの一列は、フランスのコルネイユ以下ヴォルテールらを先陣として、イギリスのドライデン、ポープらを後陣とする人々と思われる。いずれも身だしなみが上品で、整然とまた瀟洒としていながら、気力に光彩が乏しいと見えるのは、19世紀の反動の羽風[鳥・虫が飛ぶとき、羽から起こる風]に、あさましくも揉み落とされたためであろうか。さらに異常なのは、見よ、彼らはその赤い道から転じて、たんだん青い雲の道に移ろうとするではないか。赤い道は、次第に寂しくなっている。文芸は傾いたのか、感情はついに知識の急な追跡に耐えることができずに、その優越した地歩を他に譲ろうとするようである。ルネサンスの自然な結果が、これ以外であることはできないのである。

この期に属する文芸の理想は、前列の一人であるブワローの詩論に明らかである。模範はギリシア・ローマにあると思われ、その項目は、「理を軽んじてはならない」「思想と形式はともに明瞭でなければならない」「外形の統一均整が必要である」「尋常であるべきで、奇怪になってはならない」「風刺は真理である」「各詩体にはそれぞれ越えてはならない制限がある」ということである。およそこのようなことは、17、8世紀にわたるイギリス・フランスの大文芸が持つ特徴である。これを概括する時は、「形式的」「理知的」「尋常的」「嘲笑的」となる。さらに言えば、これは一切の感情を薄めて、知識の間に工夫を費やそうとする文芸の傾向ではないのか。形式の整理、理知を容れた詩や絵画、常道を逸しない思想、嘲笑し風刺して、熱怒することも同感することもない気風。数えてみると、すべて知識の加減によって初めて成就することができる事項である。知識的という一語は、実にこの種の文芸の生命である。

このような18世紀に反抗して起こったものが、19世紀初頭のヨーロッパ文芸である。あるいはこれを呼んでロマンチシズムと言う。私はその意義が直截で明確になるようにしたいので、これを感情的、もしくは情緒的と言おう。まさしく天地の間で知識ではない存在は情緒であって、情緒ではない存在は知識である。ここにわが家の哲学がある。ゆえに私は18世紀の知識的な文芸に反抗する者は、当然情緒的にならなければならないと言う。さらに詳しく言うと、形式的なものに反抗する心は、赤裸々な中身を抉り出そうとして、ルソーの「自然に還れ」となり、ワーズワースの「感情の自然な流れ」となり、ゲーテ・シェリーらの理想になる。理知的なもの・嘲笑的なものが快くないとする心は、また、情熱主義となり、多感主義となって、ゲーテの前半やハイネ・バイロン・キーツらを生じるであろう。尋常的ということを嫌う者は非常・非凡な想像を超自然に求め、神秘に求め、往古に求める。スコット・コールリッジ・ワーグナーらの伝奇・驚異・神秘・超自然はこれであろう。

そうではあるが、これらの者の多くは、一つに会して感情のもとに帰ると言っても、ある者が外れて再び旧知識に行こうとすることを免れない。すでに自然という語が生まれ、これを押し広げる時は、いわゆる自然主義となることも止めるのが難しい状態ではないのか。すでに理想といい、宗教という語が用いられ、その結論が哲学上の道理となり、教義となるのもまた是非のない趨勢ではないのか。そうして自然主義は、あの写実という近世の一潮流を併呑して、ますます悪路に入り、ついに科学主義にまで堕そうとしている。フランスのゾラらは、この代表者である。哲理主義は、道徳問題・哲学問題・人生問題となって、一派の作風をなしている。ノルウェーのイプセンらは、これに拠る。また教義はついにトルストイを宗教化したのである。

私は語れば多弁で、話は18世紀から19世紀の後半にまで飛躍した。言うべきことは尽きず、夜はいたずらに更けようとする。中間は省略して、直ちに現代の2、3氏を登場させよう。」

第10

「19世紀末の文芸は、実に目もあやな雑多な潮流の寄り集まりである。前に言ったラスキン、ゾラらの自然主義、ニーチェ、イプセンらの道徳問題、ワッツ、トルストイらの教義的な宗教のほかに、多感派の脈を引く新ロマンチシズム、神秘派と見るべきベックリン、あるいは自然主義の別流とも見るべき、イギリスのロセッティらのラファエル前派、フランスのマネ、モネらの印象派、近くはフランスに起こってドイツに及んだカーン、マラルメ、ハートレーベンらの象徴派など、ほとんど数えるのにいとまがない。

しかし、中でも最も著しかったものは、自然主義と道徳問題との二流であるだろう。自然主義は近世を一貫したあの写実的な潮流と一つになって、ほとんど全ヨーロッパの文芸を風靡した。この点から見る時は、19世紀の後半は、自然主義・写実主義の時代であったと言うことを妨げない。しかし自然主義という中には、種々の波乱を内蔵している。「自然を自然のままに」もしくは「現実を現実のままに」と言うような口ぶりは、ラスキンにおいて、ゾラにおいて聞くことができるけれど、これはあまりに輪郭的であり、漠然としている。事実においても、自然を自然のままに写したものが、必ずしも十分になるわけではない。こういうわけで、ある者は知的工夫によって別の力を借りてきて、これによって興味の源を涸らすまいとする。それは心理学であり、遺伝論であり、社会問題である。写実主義・自然主義が落ち込もうとする陥穽は、常にこの辺にある。これを文芸上の科学主義という。ここに至ると文芸は科学、否、自然主義に囚われたのである。さらに適切に言うと、文芸は再び知識に囚われたのである。

このような意義のある自然主義に対しては、勢い感情の反抗や知識の憎悪を表すべき気運が所々に起こらざるを得ない。ヨーロッパの論壇では、近ごろは科学的な文芸評論はそれほど喜ばれず、ラファエル前派やワッツらの画風の復興が見られること、もしくはベルギーのメーテルリンクらが神秘主義を取って立つと呼ばれること、みなこの意気がさせる業であるだろう。そうして前に言ったフランスやドイツの象徴主義というものこそが、1890年前後から広まって自然主義に抗しようとするすべての傾向を総括したような名前である。19世紀の初めには、18世紀末の古典主義に反動したそのような雑多な風潮を概括的に「ロマンチック」と呼んだ。今、20世紀の初めは、19世紀末の自然主義に取って代わろうとする諸思潮を概括的に呼んで「シンボリック」[象徴的]と言おうとする。これは面白い対照であることだ。

象徴的という語は、上はプラトンの美学から、下ってはニーチェの『ツァラトゥストラ[かく語りき]』にまで冠せられる名前である。さらに下っては、すなわち今の象徴派の詩人が、これを標榜している。ドイツのある批評家は、これを分解して、象徴主義の中には少なくとも3つの方面があると考えている。すなわち退廃期的兼女性的(デカデント・フェミニスティッシュ)、快楽的兼超人間的(ディオニシッシュ・ユーバーメンシュリッヘ)、神秘的兼初心的[原始的](ミスチッシュ・プリミチーフェ)である。しかし、この流派が果たして将来長くこれらの気運を統率する名前であることに堪えるか否か、これは未解決の問題である。同じ批評家は言っている、「ドイツ人らはフランス人から象徴主義の名前を借りてすでに十数年、これに代わるべき新しい題目を得たいと思うけれど、いまだこれを発見していないのをどうするのか」と。

象徴主義は、小説や劇などの上にも現れた。ドイツのハウプトマンの『沈鐘』はその好例であろう。フランスのサルドゥがイギリスの名優アーヴィングのために書いた私ダンテを題材とする劇『ダンテ』もこの部類である。さかのぼってはイプセン、ニーチェらにすら、すでに早くその徴候を見るのではないか。

さらに試みに学者が理解する象徴主義の意義を聞いてみよう。現代のヨーロッパの美学者の中で最も覇を称するのは、スコットランドのセント・アンドリューズ大学のバーナード・ボザンケ、ドイツのミュンヘン大学のテオドール・リップス、ドイツのライプチヒ大学のヨハネス・フォルケルトらであろう。ボザンケには『美学史』[A History of Aesthetic (1892)]の著書があり、近代ヨーロッパに出た美学史の中の白眉と呼ばれている。その本の中で、ギリシアの美学を批評するために掲げた3つの標準のひとつとして、著者は「象徴的と模写的との対照」を挙げている。そこでいう心は、「模写とはただ見えるがまま、聞こえるがままの写本を極意とすると言う。象徴とは、見えるもの以上、聞こえるもの以上にある一物、すなわち見えないもの、聞こえないものを連れてきて、見えるものや聞こえるものにことよせることを目的とする」と言うのである。そうしてギリシアにあっては、プラトンすらなお、「美術は模倣である」と言うことをはばからない。しかしそれがついに眼に見えず、耳で聞かれず、ただ心に思念して憧憬できるだけのものを模写すると言うに至っては、プラトンの模写論はおのずから破綻を生じざるを得ない。「この破綻こそが、後に及んで一段高尚な象徴観が現れる端緒となった」とは、この著者が言う所である。この意味を推し広める時は、文芸は時勢につれて象徴的になっていくのを進歩の旅程とするのである。ただ、ボザンケは、別にハルトマンらの理想具象観を援用する所があるので、近世の文芸を直ちにすべて象徴的であるとは言うことはできないだろう。しかし、以下の一事は明らかである。言うことには、「内在の一物と外在の事象との二重のものが、どのような方式でか、互いに結合する所に、象徴的ということを生じるのと同様に、象徴とは二重のものの関係である」というふうに論を起こしたのは、フォルケルトが、今春に公刊した『美学大系(体系)』第一巻の象徴論のくだりである。この人が思ったことは、次の通りである。

象徴は日常の事にもある。十字架をもってキリスト教を象徴する類いがこれである。しかしこれを導いて審美の世界に入る時は、別な意味を生じるだろう。第一は、有相的な象徴(フォールシュテルングス・ジンボリーク)である。人間に関する事柄が進行する中で、明らかに思念することができる別の感想を寄せることを言う。ベックリンが『人生は短い夢』という絵に、花に戯れる少女ら、軍服の袖も赤い騎士、やがては老いて死にゆく白頭の人、これらを配して、私たちのはかない夢と空想とをもって飾る人生や、その終局の惨憺さなどという思想を寓意したようなことがこれである。第二は全化的な象徴(フェヤアルゲマイネルンデ・ジムボリーク)と言えよう。事象の一部を取って、その類いの全階級をこれによって表白させようとするのである。個をそのまま全体の地位に高めるのである。ゲーテの『ファウスト』がある意味において全人間を代表する類いではないだろうか。最後は、情趣的な象徴(スチンムングス・ジンボリーク)と言う。第一の場合において内在の一物が、明白な感想であるのに反し、ここでは全く無相で、単にある名状しがたい情趣が縦横に浮動するのを覚えるというものである。この種の象徴美術は、多くその材料を非情緒的な物に求め、単なる色・音・模様・建築といったものが最も多い。人間に関する事柄を避けたのである。

とにもかくにも、これらの解釈がみな象徴的な文芸の要素であるべきことは、争うことができない。しかし、私はこのような象徴主義および、象徴主義には漏れるが19世紀後半の自然的な潮流に反動して起こるであろう数多くの傾向を総称する別の名前を持っている。これを横から呼ぶ時は「情趣的」であり、これを縦から呼ぶ時は「宗教的」である。」

第11

「情趣的という語は、私はすでにこれをしばしば繰り返してきた。いわゆる自然主義が知識の工夫、知識の補助に堕そうとするとき、敢然としてこれに反抗する者は、その主義へのこだわりのいかんにかかわらず、必ずいずれの辺にか感情を生命とせざるを得ない。たとえば、あの理想というようなものも、知識の跋扈を憎んでこれに対立しようとする場合にあっては、その形は必ず漠とした感情にならざるを得ない。明白な理想は、知識に入るものだからである。その他に快楽的と言い、女性的と言い、神秘的と言い、初心的[原始的]といったものは、すべて知識の明確の以外は、感情の自由な天地に出ようとする傾向の変形であることが分かる。さらにこれに多感的な傾向が加わってきたこともあり、超自然的な傾向も馳せ参じることもあり、往古的な傾向も来るならば拒むこともないであろう。

さらに繰り返して思うことは、「文芸は囚われている」ということである。19世紀の後半に、ついに精力非凡な知識のために囚われ、追い越されたのである。私はミューズの壇の前で霊火を焚いて、囚われた文芸のために義軍を挙げる者の意志をよしとするのである。

今の文芸はいったん、完全に知識の制約から切り放たれるべきである。そうしてその放浪する所は、情の大海であるに違いない。情の海から揺れてきた千波万波は、絶えず私の胸の岸辺にそぞろの音を立てるけれども、彼方の岸は究めることができない。今の文芸はまずこの海に入って自由を得よ、その垢を洗えよ。」

第12

「そうは言っても、私は自然主義を呪詛し去ろうとする者ではない。19世紀の大きな文芸は、大半がこの主義の影響をこうむって生じたものである。憎む所は、ただその極端な場合で、知識に従属してから後の自然主義だけである。そうであるからこの主義が更に一度その自然に還って、飾ること、偽ることのない自然の感情の源を穿つようになれば、これもまた情の海の旅程に帆を並べる同行の一つであるだろう。かつ、自然主義は、19世紀の後半において、そのようにならざるを得なかった理由がある。ロマンチシズムの波はいかによせ返したとしても、一方における知識の進歩と普及は、駸駸として[速く進むさま]秒時も止らない。現に眼に見、耳に聞く所の驚嘆は、すべて知識の事業である。こうして知識はついに牢固として移すことができない基礎を近代の人心にすえたのである。何人がいかなる方向に活動を起こそうとするに当たっても、傍らに知識の一席があることを無視することができない。知識はまさに、何事にもその言を差しはさむことを忘れなかった。これを見る時は、自然主義はまた時勢である。しかしここに自然主義と手を分かって行った一派がある。19世紀の子として生まれた限りは、事に触れ物に接して、知識は泉と湧き糸ともつれ合って止めどもない。彼らは、この含蓄が豊かな知識をとって、生きたまま直ちに文芸の俎上に放とうとする。科学者がするように、死なせてこれを切り出すのは容易な業であるが、願わくはこれを生きている一塊の物として解きほぐしたい。どのようにすれば、私たちの胸底の知の泉は、その甘味を失わずに世に流布するだろうか。彼らはこのようにあれこれと思いわずらったのである。昔のロマン主義者は、「感情の自然の流れ」と叫んだけれど、今は「知識の自然な流れ」と叫ぶ者があるようである。イプセンらが行くのは、この道である。

イプセンがやって来た。老体を杖で支えながら、巧みに青赤の両道の中間を巧みに扱って行くのを見られよ。彼は、いわゆる近世問題劇(プロブレム・プレー)の始祖である。問題劇という言葉の意義は広いけれども、最近のヨーロッパにおいて、この名を冠するのは、普通に道徳問題と関係するものである。ある者は、これをイプセンの社会問題劇と言う。しかしイプセンが取り扱った問題は、ゾラが飲酒の問題・金力の問題・教権の問題といったようなものを取り扱ったと言う理由で、「社会問題に携わった」と言われるのとは、類を異にする。イプセンの問題は、さらに深い道徳問題である。しかも第二義的な道徳ではなくして、第一義的な問題である。道徳の根本に関する問題であり、哲学的、人生観的である。

「8年の間、私は自分を知らなければ、人も知らなかった」。ただ不自然な人形のように日を送ってきたノラが、ある日突然に眼を開くと、自分は尊い自然の自分を偽っていた。自分が真実を追うためには、慈愛ある夫も、愛しいわが子も顧みるには足りない。籠の戸をくぐった小鳥のように、まっしぐらに高まり行く感情に高く飛んだことは、また哀れではないか。罪もない夫をやもめにし、罪もないわが子を孤独にする、それも道徳心に苦しくないとは言わない。そうではあるが自分はこれよりも尊いものを見出したのである、これよりも高い道徳を認めたのである。自分が自然の自由を追って走る心中の情は、夫のため、子のための道徳よりもさらに尊いのではないのか。一篇の『ノラ』[『人形の家』]は、このように問うた。すなわちこれがイプセンが提起した道徳問題である。私が思うに、これは好個の哲学であり、含蓄のある知識である。イプセンは巧みにこれを感情の海にすくい取って、一流の文芸を作った。しかしその含む所があまりに明瞭であるために、新奇の色を失わない限りは人の視聴をも動かすけれど、ついには堕して知識に消化されてしまうことを恐れる。「知識に囚われている」とは言わない、「一歩進めばすぐに囚われようとするものである」と言う。それゆえに知識に飽きた19世紀末は、この異彩ある文芸を早くも反動の気勢によって払拭し去ろうとする。私はむしろこの種のものに一片の愛着心を持つ者である。

次に、来ようとする者は、ドイツのハウプトマンやズーデルマン、イギリスのピネロらであろう。前の二人はイプセンの跡に続きながら、絶えず身を赤い道に傾けるのを見ないだろうか。後の一人ピネロは、一筋にイプセンの跡のみを追うと見える。

ピネロは地位においてアーサー・ジョーンズとともに、イギリスの劇作家界の泰斗であるが、イプセン風の問題劇の末路は甚だ振るわず、ややもすれば過去に属するものと見られようとしている。その転進の時期を示した『二人目のタンカリー夫人』の以後には、また一時代を動かすべき作品はない。この作品と並ぶべきものは、ズーデルマンの『人生、万歳』の一篇であろうか。二作とも一人の婦人が、夫に対する自分と過去の自分もしくは他面の自分との衝突を主題として、その婦人の滅亡[死]によって、やっとその衝突も滅亡すると描く。これから来る解決の感は、人によって種々であり得るだろう。私は以上の作風を名づけて「哲理的」と言おう。」

第13

「哲理的な文芸は、近代の知識の非常な発射力に応じて生じたものである。そうしてこのような思想上の形勢は、実にルネサンス以降の数百年にわたる一大経過の結果であるので、万人がいかんともすることもできない。おおよそ一旦19世紀に身を置いた者は、文芸においても宗教においても、決して知識の圧迫力を度外視することができないのである。そうであるので、工夫はおのずから、いかにしてこの知識を文芸の海に溺れさせることができるかという一点に集まる。知識が常に感情を手に取って、解体し殺戮しようとすることは、事実である。文芸はそこで感情をこのような危険から救うため、知識の足がかりとなり爪がかりとなるべき一切のものを包被し、もしくは除去しようとすることがある。私は、これを名づけて「神秘的」という。哲理的な文芸は、大胆にありのままに理知を文章に表わして、そこに文芸を見ようとするが、神秘的な文芸は、退いて19世紀が集積した知識から回避したいと思う。明らかな月の夜に爛漫の花を見ないのは、妙でないことはないが、俗事の眼を遮って来たのをどうするのか。暗夜に静かに満天の星と語ることの神秘さは、いかばかりであろうか。知識は限りがあるが、感情は限りがない。知識の尽きる所はやがて神秘である。

ドイツ近代の画家について言うときは、人はまずベックリンとメンツェルを挙げる。メンツェルが描いた所は、宮廷的・貴族的なものが多くて、最も有名なのは、今ベルリンの王宮にある先帝の戴冠式の絵である。写実派の巨頭と名づけられている。これに対してベックリンは過去数十年を代表すべき理想派の画家の棟梁と言われるけれども、特色は、その神秘な暗色ないし対照色を用いて、幽玄の情をこれに寄せることにある。有名な『死の島』の絵は、最もよくこの作者を代表する。まっすぐに大魔王のように並び立つ杉檜などの、ただ輪郭だけ青く黒く染め出されて、凄涼の気が、まず人を襲う所に、樹間は極めて小さく、しかも極めて鮮やかに一基の墓石が立っている。その前には白衣の女が髪を振り乱しているが、これも墓石に釣り合うほどに小さく、鮮やかに膝を折って礼拝の掌を合わせる。繋ぎ捨てた船が彼方にある。全幅の色調は、寂然、また蕭然、神秘の気が咄々として人に迫るのを感じる。このような絵について見ても、神秘的な文芸は理知を必要とはせず、またこれを持ってもいない。尋常の事象から、直ちにある深奥で不可思議な感情に闖入する。中間に理知の容喙を許さない。これは神秘的な文芸が知識的な文芸に反対して起こるべき資質を持っているゆえんである。

さらにまた神秘的と連続して見られるのは、超自然的ということであるが、ここではこれを神秘的という項の下に合わせることにする。たしかに超自然に材を取ると言う発意は、これによって知識の干渉を一掃して、自由で広闊な感情の天地に羽ばたこうとすることにあるからである。超自然的・超人間的であるがゆえに、ここに驚異が来て、不思議が来て、神秘が来るのは当然の成り行きであろう。

超自然的な文芸の好例はオペラに多い。音楽界にあってロマンチシズムの近祖と呼ばれるドイツのヴェーバーが『フライシュッツ[魔弾の射手]』の中で、主人公が悪魔に教えられて「魔弾」を鋳る一場は、下には厳穴の間に髑髏の影が乱れ散らばり、上には妖雲が起こってしきりに東西に動き回り、全面の光景はおのずから遠く人間界を出て、鬼気が人を襲うとともに、沈痛・雄大・神秘な音楽は、私を導いて、広大で限りのない世界に入らせる。この瞬間、私はまた知識をもってその境の虚実をまともに取り調べることができないのである。その他にワーグナー[『ニーベルングの指環』第2夜『ジークフリート』]の、ジークフリートが、鳥の高音に導かれて歌い連れながら、ビリュンヒルデの長夜の眠りを覚まそうと火をもって囲んだ巌上に登っていくあたり、アルバート・ロルツィング[『ウンディーネ』]のウンディーネが、男の邸宅がみるみる海底に変わった龍宮で、初めて男と恋を全うする一節、これらはみな知識以外に出た近代文芸の至大な例である。私はこれを総称して神秘的と言う。知識を絶した、もしくは知識を消した形という意味である。」

第14

「今もし上述のような数多くの思潮を、縦に順々に見るときは、またおのずから様相が他と異なる意義があることを感じる。すなわち自然主義、哲理主義から神秘主義ないし象徴主義に至る傾向を推し延ばす時に、次に来たるべき頂点はおのずから明らかになるのではないか。それは宗教的と言うことである。

宗教的と言う時には、人は直ちにロシアのトルストイを連想するだろう。しかしここで言う所は、これとは異なる。思うに、トルストイは既成の宗教に囚われているのではないか。見よ、彼方の赤い道から殿として登場する者は、この聖人である。彼の教義を具体的に見ることができる作品のよい一例は、『復活』であろうか。主人公ネフリュードフ公爵と女主人公カチューシャとが、シベリアの荒原でついに博愛・献身の大精神を全うしたこと、あるいはまたその取材・取景の上に現れた所々のキリスト教的な感想は、実に誠実と思えるのである。一味の誠実さえあれば、どのような感情を描いても人を動かさないことがあるだろうか。トルストイの文芸は実に宗教的である。しかし、この場合の宗教はキリスト教である。トルストイは、しょせんキリスト教的である。彼が既成の宗教に囚われているとは、この意味に他ならない。そもそもキリスト教の教義は、大体において既にあまりに明白である。愛という一語は、枝葉の解釈はいくらかあるだろうが、その根本的な意義はほとんど自明であり、直観的にわかる。またその範囲はあまりに広大で、象徴に近づいて刺激力を欠く。これらの理由から、私はこのものが文芸全般の生命となるべき題目ではないと判断する。感情の海は広大で果てしがない。もし一切の文芸は、(広義の)愛の説法でなければならないと言うと、百害がたちどころに生じよう。前に挙げたイプセンの『ノラ』[『人形の家』]は、このようなキリストの教義を宣伝しないが、その大文芸としての既得の地位は何人も奪うことができないだろう。トルストイの『芸術論』[『芸術とは何か』]の中における美に関する論を見るときには、彼がその結論をキリスト教に転嫁させたという嫌いを避けることができない。彼が考えていることは、次の通りである。

美の客観的な説明は次第に失敗していって、主観的な感情だけとなった。文芸は快い感情であって、また他に対して感染力を持つものである。文芸は文芸のためにあるのではなく、人間のために存在するものである。故にまた道徳とも無交渉になることができない。文芸が感染的に人と人とを結合するのは、よいことではないか。これらの点から言っても、最も文芸に適した感情はキリスト教の精神である。ただしここでキリスト教と言うのは、その踏襲的な意味を言うのではなく、真の精神を指すのである。

真の精神はいいだろう。しかし、なおこれをキリスト教に限るがゆえに、これに合わないものは不善となり、不美となって退けられる。ことに近代の文芸になると、このような垣根の中に入ることができないものは、数えるのにいとまがないだろう。さらに私はこれらのすべてを一掃して、火中に投じる勇気を持たない。トルストイはキリスト教に囚われているのではないか。

文芸の上で、宗教的と言う時は、その意味は一層深い。私たちはすべての文芸に対する時に一種微妙な快味を感じる。前後左右を忘却して酔い入るような芳醇な味をなめる。まさしく快楽が拡充された状態である。この点から言う時は、文芸の悦楽には高下の等級はなく、すべて絶対・唯一・平等である。しかしこのような感情の下にひそむ知識は、到底長く無言で終わることはできない。ある場合には日常道徳の声となって善悪の批評を試み、ある場合には科学の声となって真偽の判断を下すであろう。哲理的な文芸はすなわちこれを導いて、理趣[物の道理]そのままを情の衣に包んだ、味のある文芸の一方式である。神秘的な・象徴的な文芸はまた、この知識の明かりを閉じ去って、感情の暗所・空所に美の神を安置しようとした。これも風情のある文芸の一方式であることを失わない。そうではあっても、これらのものが単にここに止まるならば、美の最上座はなお一つの扉の奥にあるだろう。私たちが真に偉大な文芸において味わう最後のものは、言いがたい一種の妙機である。私はこれをどのように説明しようか。たとえば読むとあるいは見るとその底に、金属にふれてかん高い音がでるような機微があるのであり、魂が驚くような境地があるのである。事は一つの小さな部分であるが、その事が直ちに全人間、否私の全経験に響き渡って、人生・運命などと言うものに今さらのように頭を回らしてこようという情を禁じがたいという意味である。哲理的より進んでその上に悟入する[体験により深く理解する]のであり、神秘的より進んでその奥に直観があるのである。これを宗教的という。要するにこのような主義としての宗教的とは、人生最後の運命を回顧するという情を刺激するのである。文芸の奥に郭落として広大無辺な天地が開けてくるのである。文芸はこの域に達して、初めて真に偉大であると言えるだろう。」

第15

「東海の客よ。私が宗教的な文芸と言う意義を承知されたか、どうであろうか。文芸が一度この霊妙な様相を身に着ける時は、たとえそれが刹那的であっても、少しも嫌がることはない。文芸は満足するにちがいない。これを読む者・見る者・聞く者、みなが必ずこれによって、忘れがたいすばらしい趣を味わうことができるだろう。

そうして文芸が、だんだんとこのような境地に向かおうとするとともに、全般の思想界もまた、傾いていく所は宗教にあるのか。世間の人は、あるいはまだ意識しないで、様々のものを要求しつつあることもあろう。それでもその落ち着く所は、宗教を求める声であったことを発見する日が、必ず来るだろう。ただ私の言う宗教は、ここでも既成の宗教を指すのではなく、一層の広い意味において言うのである。各個人の各個の教義が出ることも妨げない。また私の求める宗教は、理知の調和を必要とするものではない。宗教はしょせん感情である。理知を超絶した所に生じる一種の感情にならねばならない。したがってこれに到達する方式は、悟入的・頓悟的になる[悟りの境地に一挙に達する]他はないのではないか。そうしてこのような感情が伝染的であるのか、あるいは個々自発的でなければならないのか、これについては私がここで答えることができない所である。

宗教の意義が上述のようになる時は、これに入ることが甚だ容易で、また随意であるとは言えない。いったんこれに入った時には、その持続および復元も必ずしも難事ではないことは、学者らが言うようなものだろう。しかし、まず入ること、これが容易ではない。このために文芸の門を開いて、私たちはそこに少時ではあるが妙法を示そうと思うのである。

ああ、私は議論に興が湧いて、ひどく夜を更かしてしまった。今夜はさらば・・・」

名残惜しく、袖を引き止めようとするが、姿は早くも失せて、彼方の水天の極みに、青赤の雲の道が虹のように消えると見れば、今まで開いていた天と水とは再び迫って、わずかにもとの一本の髪のような線の明るみを残すだけである。天地は暗々として、山腹の溶岩の火もまた、火勢が衰えたように思われる。

後の半夜は、狭い船室の寝床で、眠りもしないで過ごしたが、船は未明に錨を抜いた。そうして帰来して早くも百日余りになる。ヴェスヴィオ山の火は今も燃えているにちがいない。

付記

私のナポリ沖の一夜の瞑想は、ダンテをして私に情趣的と宗教的の二つの言葉を語らせた。「文芸の船を知識の杭から解き放って、情趣の海に浮かべて、宗教の岸に至らせよ。取るべき針路は、哲理的でいいだろう、神秘的でいいだろう、象徴的でいいだろう、あるいは自然的でいいだろう、写実的でいいだろう。要は目指す所に、一境非凡なもの、人の胸を躍らせるものがある場合に限られる」。これが幻の中のダンテの説法である。

私が思うに、情趣的でもよいし、宗教的でもよい。しかしなおこの他に、日本の現代という特殊な事情に応じるべき文芸観がなくてはならない。それは、まさしく日本的もしくは東洋的な文芸の発揮ということにならないか。時は国が興り、国民的な自覚が生じる秋[実りの時]である。東洋と西洋の感情には、根底において到底容易に混ぜることができない相違がある。この感情の発揮である文芸は、それゆえまた、東西が別の彩りとして存在するのも当然のことではないか。文芸がもし最終的には世界で統一されるべきだといえば、それでもよいであろう。ただその前に当たって、先ず十分に自分自身を発展させる必要がある。私はかつてハンガリーに遊び、劣った西アジアの文明が、千年の間にどのようにして完全に優る東ヨーロッパの文明に征服され滅亡させられたかを見て、涙がにじむのを禁じることができなかった。日本はまず日本ないし東洋の文明を確立する必要を感じないだろうか。

イギリスにキプリングらのイギリス帝国主義を謳歌する者がある。ドイツの文芸は世界にあって、最も多く国民的と言うことに意を注ぐものであろう。18世紀後半以降の、いわゆるロマン主義の文芸が、この一語によっていかに誠実を加え、奮発を加えたかは、歴史を読む者の知る所である。近くは象徴的な文芸の陰に、早くも「自国文芸」(ハイマート・クンスト[郷土芸術])と呼ぶものがあるのも、この国である。日本文芸の特殊な刺激は、東洋趣味の発揮ということにあるのだろうか。

情趣的・宗教的・東洋的、これらの関係論はなお議論があるべきだろう。「放たれた文芸」を説いて、さらに私の想いを尋ねよう。

(明治39年1月『早稲田文学』)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?