『鎌倉物語 第1章:見るべき程の事をば見つ後の人生』

序章

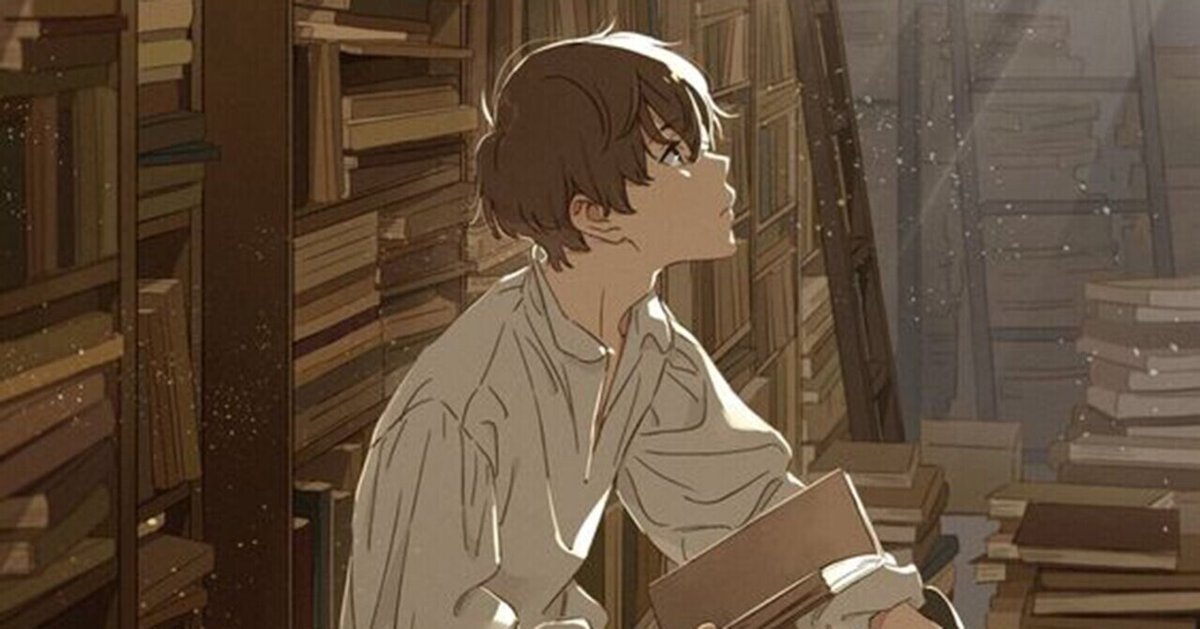

古本屋をはじめて3日が経った。客はまだ1人も現れない。来る気配すらない。だから今日も日がな一日、父が遺した本を読んで過ごすことになるのだろう。雑多に並べた本の中から『乞食王子』が目にとまる。「バカヤロー解散」で有名な吉田茂の息子にして作家の吉田健一が、乞食王子という独特の視点から、日本の街、社会、文化について語った随筆集だ。

「今日はこれかな」

本を手に取ると店の一角のお気に入りの場所に腰を下ろす。

窓から入ってくる春の陽があたたかく包み込むその場所は、ゆったりと流れていく時間の流れを感じられる場所だった。日々、雑誌やイベントの制作締め切りに追われながら生きてきた僕にとって、もう何年も味わったことのない感覚に喜びと小さな不安を感じながら、本を読みはじめた。

何をやっても芽が出ない小学生、中学生時代

僕は東京で生まれ、福岡で育った。小学校、中学校とあまり目立つタイプではなかったと思う。勉強もあまりできなかったし、スポーツも得意ではなかった。下手くそだったが、小学生のときはソフトボールチームに入り、6年生の時はキャプテンもつとめた。今でもその時のチームメイトとはたまに麻雀をする仲だ。「キャプテンだったのに、おまえ本当に下手だったよな」といじられるのが恒例である。

その後、学校で出される給食が嫌いというだけで、給食のない中高一貫の私立の男子校に入学。受験して入ったから、実はそこそこ勉強できるのかな?と思っていたら、翌年の合格発表を見て欠番がほぼないことに愕然とした。ようは誰でも入れる私立だったのである。

入学当初はバスケ部に入るが、あまりにもつまらなすぎて辞め、野球部に入りなおした。クラスマッチのソフトボール大会で活躍したのがきっかけで勧誘をうけたのだが、入部後は地獄の日々だった。

とにかく練習が厳しい、キツい。中学の部活であれほど練習させられることもないんじゃないか?というぐらい厳しかった。貧血の起こしやすい体質のせいか、僕なんかはよく練習中に嘔吐していた。野球経験のない監督が、部員をしごきにしごきまくるというスパルタで、チームはどんどん強くなり九州大会も狙えるぐらいになっていたが、僕はレギュラーにもなれず苦しい練習に耐えるだけの日々が続いた。結果的に3年間補欠のままベンチを温める。最終学年では背番号をもらったが、公式戦の出場は2打席のみに終わった。全国大会を前にチームは敗れ、みんな悔しくて泣いていたが、僕は部活が終わったことが嬉しくて泣いた。

部活は苦しかったが、野球部の仲間とは固い絆で結ばれ何をやるにも一緒だった。そういえば夏の大会が始まる前に、ライバルとなる強豪校の練習試合を「視察」と称して見に行ったことがある。どこから誰が聞きつけたか忘れたが、その強豪校のエースでキャプテンの彼女がめちゃくちゃ可愛いく、試合になるとよく応援しに来ているという噂を聞いて、3年生全員で見に行った。事実、ひとりだけ圧倒的にキラキラした女のコがひとりいて、僕らは大騒ぎして喜んだ。今思えば他人の彼女に何をときめいたのかは謎で、バカだなあと思うが、男ばかりの青春の中で数少ない女のコが登場するシーンである。余談だが、その女のコはのちに「歌姫」と呼ばれ、国民的スーパーアーティストになる。

野球部を引退した夏休み。ちょっとは勉強しなさいと、母から河合塾を勧められ、僕はその申し出を喜んでうけた。勉強をしたかったのではない。塾なら女のコと出会える思ったからだ。

不純な動機で通いはじめた中学3年の夏期講習だったが、僕にとって小さな、そして後に大きな変化のきっかけとなる。偏差値の低い私立中学だったが、学年の中で上位30%には入っていたので、そこそこは勉強ができると勘違いしていたのだが、高校受験をひかえた同学年の公立中学のコたちの方が、圧倒的にデキが良かった。「井の中の蛙大海を知らず」という言葉があるが、まさにその通りだと思った。大学では東京に行きたいと思っていたので、マジメに勉強しないとヤバいなと思えたのと、身の程をこのタイミングで知れたのは幸運だった。

リアルビリギャルだった大学受験

エスカレーターで高校に入学すると僕はすぐに大学受験にむかって勉強をはじめた。頭の良いヤツらも高校受験を経て1年間ぐらいは、少しペースを落とすはずだから、自分は高校入学と同時に全力でアクセルを踏むと決めていた。もちろんいきなり勉強ができるようになるわけもなく、高校最初の全国模試は偏差値35ぐらいだったが、なぜだか自信はあった。バカなんだから、スタートダッシュで少しでも差をつけようと思い必死に勉強した。また「大学受験のための勉強」という目的が明確だったので、高校1年の夏には英語・国語・日本史の3教科に絞っていた。頭の良い他校の生徒が受験以外の科目に費やす時間を、すべて受験用の科目に費やすという、思い切りの良い作戦だった。私立三教科で英語と国語は必須。社会は日本史か世界史の選択に悩んで、カタカナよりも漢字の方が覚えやすそうという理由だけで日本史に決めた。

高校1年の夏休みには志望校の赤本に挑んでいた。もちろん、まったく解けなかったが、それでも良かった。問題の傾向だったり、質に慣れるのが狙いだったからだ。根本的に勉強が得意な方ではなかったが、戦略を練っていくのは楽しかった。そして何よりスポーツと違って、勉強はやれば純粋に結果が出る。中学で3年間、毎日のように吐くほどキツい練習をしてもレギュラーになれなかった野球に比べて、やればやるほどできるようになる勉強は楽しかった。

高校2年生の夏休みには大学の下見するためひとりで東京にも行った。渋谷のスクランブル交差点をはじめて見たときは、こんなにも人が大勢いる場所が世の中にあるんだってビックリした。そんな東京視察でひとつ誤算だったことがある。第一志望だった明治大学が、思いのほかつまんなそうだったことだ。学習院 → 立教 → 青学 → 明治の順番で見に行ったが、第一志望の明治が男ばかり多くて一番どんよりして見えた。ただでさえ中高男子校でこれ以上、男だらけの世界はごめんだと、志望校を綺麗なお姉さんをたくさん見かけた青学・立教に変えた。

アホみたいなスタートダッシュと2年間3教科に集中したことで、高校3年の夏休みには、青学・立教はほぼ合格が見えていた。一方でその上の早稲田と慶応は問題の質が違いすぎて手が届く感じはまったくなかった。母からは一浪してでも狙ってみれば?と言われたが、それは断固拒否した。一日でも早くこのモノクロ写真みたいな男子校生活から抜け出して、華やかな東京の大学生になりたいと思っていたからだ。

18歳の冬、いよいよ大学受験がスタートする。福岡でも受験可能だった同志社大学の文学部新聞学科をスタートに、東京に場所をうつして、青山学院大学、立教大学の文学部、法学部などを受験。最後に記念受験の早稲田大学教育学部の試験を終えて福岡に戻った。東京にいる間に同志社、青学、立教の合格の知らせが届いた。そして早稲田の教育は福岡に帰ってすぐ電報で不合格を知った。当時はホームページでもメールでもなく、地方の受験生が合格を知る手段は電報だった。

最後に残った早稲田大学第一文学部の試験を受けに行くかは正直迷った。早大模試ではE判定だったので、受かる見込みはゼロに近い。受験をしながらの2週間のホテル暮らしは想像以上に堪え、5キロほど痩せて帰ってきたこともあり、両親も無理して受験しなくても良いのでは?というスタンスだった。ただ、それなりにがんばった大学受験の最後の区切りに、やっぱりちゃんと受けておこうと思い、最後の早大一文の試験を受けに再び東京へ向かった。試験を終えると次は大学入学に備えた。あれほど憧れていた東京だったが、受験を通じて将来のことも少し考えるようになり、同志社の文学部に進学を決めていた。新聞社に入れるかはわかららないが、新聞学科というところに興味を持ち、入学金を支払い京都で家を探し決めてきた。あとは大学の入学式に行くだけ。そんなタイミングで早稲田一文の合格者が書かれた電報が届く。「どうせ受かってないだろうな」そう思って見たのを今でも覚えている。試験当日、あんなに多くの人たちが受験したのに、合格者の番号が書かれた紙はペライチ。異様に数が少なく感じた。そしてその少ない合格者の中に、なぜか僕の番号はあった。最初は間違いかと思った。ただ、何度確認しても自分の受験番号が合格者一覧の中にある。がんばっていれば、こんな奇跡もあるんだな、と思った。おそらく100回受験して合格するのは1回あるかないか。その奇跡の一回を引き当てた。

その後、家族会議で父と母に詫び、あらためて東京に行かせてもらうことになった。母は「浪人するよりは安上がり」と笑い、父は「金は大丈夫なのか?」と母に聞き、「大丈夫」という返事が返ってくると「おまえの好きにしろ」とぶっきらぼうに言ってくれた。

大学デビューと就職留年

大学に入学して1年間は大人しく勉強していた。早稲田の一文は1年生の成績で、どの専攻に入るかが決まる。下手にサボると自分がまったく興味のない学科に入って、卒業できないと言われていた。そのため大学入学後もしっかり勉強する必要があった。周囲は明らかに自分よりも頭が良かったが、持ち前の器用さでうまく単位をとり、文学部内でも人気の演劇映像専修に入ることができた。

2年生からはイベントサークルの仲間と毎週末のようにクラブに行き、女子大をナンパしてまわり、派手に遊びまわっていた。大学デビューってやつだったが、何もかもが新鮮にうつって楽しかった。日サロに通って肌を真っ黒に焼き、当時流行っていたカチューシャをつけたダックヘアで調子こいていた。メッシュを入れたり、白髪にしたこともある。喧嘩は弱かったので、何度も六本木で本物の不良にボコられたが、それでも懲りることなくクラブで遊びまわっていた。数年後、スーフリ事件が起きるが、逮捕された幹部の人たちの中には顔見知りが何人かいた。当時、早稲田には大きなイベントサークルが2つしかなかったが、僕は幸運にもスーフリとは別のイベントサークルだった。「20歳過ぎてバカやってたら、本当のバカ」という母の教えもあり、大学3年のころにはイベントサークルにもほとんど顔を出さなくなっていた。ある意味、幸運だったようにも思う。

大学3年の夏終わりぐらいから就職活動の準備をはじめたが、就職氷河期ということもあって、ことごとく落ちた。ぼんやりマスコミ系ということでテレビ局を中心に受験したが、東京はもちろん大阪も名古屋も福岡も全部ダメ。まったく受かる気がしなくて就職留年を早い段階で決めてしまった。遊び回っていたばかりで大学生活を通じて何もしていないことに気がつき、ダブルスクール的に映像制作を教えてくれるENBUゼミナールの第一期生になった。そこでは篠原哲雄という有名な監督の下で自分が監督した短編映画を作ることもでき、充実した時間を過ごした。2回目の就職活動では何とか内定をいくつかもらって終えることができ、大学を卒業した。

社会から拒否されたという感覚

大学を一年遠回りして卒業した僕は新卒で大手芸能プロダクションに入社した。ミリオンヒットを何曲も飛ばすアーティストが複数在籍し、同時はステータスだった『月9ドラマ』に出演するような俳優や女優を抱えるような業界でも有名な大手事務所だったが、特に入りたくて入った会社ではなく、受かったから入った会社だった。そして入社初日に「こりゃダメだな」と気づいてしまう。

誰もが知っているような芸能人が多く在籍するその会社で、僕は見習いマネージャーみたいな仕事をしていたが、とにかくどの業務もおもしろくない。そのうえなぜか何をやっても怒られる。入社初日に感じた絶望感は日に日に増大し、3ヵ月も経つころには自律神経失調症になり、精神安定剤が手放せなくなった。6ヵ月後にはバイク事故を起こし、入社してちょうど1年で退社した。母はそれを聞いて泣いていたが、僕にはどうしようもなかった。あのままあそこにいたら、死んでいたような気もする。それほど僕は追い詰められていた。

仕事を辞めてから心はずいぶんと軽くなり、薬からも解放されたが、いっぽうで「社会の中で普通に働く」という、ごく当たり前のことができないんだな、という絶望感と諦めという厄介なものを手にしていた。転職雑誌を買ってはみるものの、どうもやれそうな仕事が見つからない。池袋で見かけたホームレスの人が、たまたま自分と同じ靴を履いているのを見たときに「へたすりゃあっち側に行くな」って思ったのが印象深い。そのくらい「働く」ということに絶望していたのである。

人生が変わる。自分に無理しないと決めた時から

しかし、そんなダラダラと坂道をゆるやかに転げ落ちるような生活は、2ヵ月ぐらいで突然終わりをつげる。きっかけは『パイロットフィッシュ』という小説だった。アダルト雑誌『月間エレクト』の41歳の編集長が主人公の恋愛小説だが、僕は恋愛よりも主人公の仕事に興味を持った。もちろん「おもしろそうな仕事」だとかそんな前向きな発想ではなく「これなら自分にもできるかも」という希望を抱いたのだ。小説の中で描かれる編集者の仕事は、昼夜逆転しているような生活だったし、社員の数も少なくてアットホーム。デスクで寝たりも当たり前というようなライフスタイルが描かれていて、自分にピッタリなような気がした。給料は安そうだけど、ホームレスよりはましかな。そんな気持ちで転職雑誌に募集が出ていたいくつかの会社に履歴書を出し、出版社は受からなかったが、業界では大きめの編集プロダクションが拾ってくれた。最終面接でお会いした社長がすごく誠実な方で「この会社にはふたつ大きな欠点がある。編集長にはなれないのと、給料は安い」と伝えてくれ、そのことがかえって僕にはありがたかった。雑誌編集のことはまったくわからず、就職活動のときも出版社は受験しなかったので不安はあったが、収入がとまったままの生活を続けるわけにもいかず、その会社でお世話になることにした。

今後の人生とかそういったものをあまり深く考えず、ダメだったらまた考えよう、ぐらいの気持ちで選んだのが良かったのか、編集という仕事は僕にとって天職だった。よく「雑誌編集者=クリエイター」と勘違いしている人がいるが、それとはちょっと違って雑誌編集者はその名の通り、世の中のおもしろい人、もの、コトを見つけ、切り取り、編集し、雑誌に載せるのが仕事である。0から1を創るのではなく、1を10や100にしていく作業。タレントやモデルとの撮影や華やかなステージへの取材などが目立つが、実際は地道なリサーチやデスク作業の積み重ねで一冊の雑誌ができあがる。その地味な作業を楽しめるか、楽しめないか、で編集者になれるか、なれないかがほぼ決まる。当時は労基も厳しくなく、2日や3日徹夜するのは当たり前だったが、眠いということ以外、僕にはそれが苦にならなかった。仕事の自由度も高く、先輩が来るのはお昼過ぎの14時ぐらい。出社時間の朝10時にデスクに座ってる人なんて、徹夜組をのぞいてはほとんどいなかった。配属されたチーム長が良い感じに力の抜けた人で、やりたくない仕事をポンポン僕にふってくれたこともあり、通常1年ぐらい経験を積んだ後に任される特集ページを、入社後3ヵ月で担当させてもらえたこともラッキーだった。給料は社長がおっしゃったとおり安かったが、そんなことは忘れてしまうぐらい仕事が楽しかった。最初に任せてもらえた特集ページの校了を深夜にバイクに乗って大日本印刷に届けている途中に「世の中にはもっとお金をもらえる仕事、楽しい仕事、華やかな仕事、人が羨むような仕事がたくさんあるかもしれないけど、自分は一生この編集という仕事で良いなあ」と思った記憶がある。

こうして行き当たりばったり的に出会った編集プロダクションで3年ほどキャリアを積み、版元と呼ばれる出版社に転職した。編集長になりたかったからである。

ダメ編集長の苦難の船出

雑誌を作っていく中で、どうせなら自分で企画を決められるようになりたいなと思い、いつの間にか編集長をめざし出版社にうつった。業界ヒエラルキーでは最底辺の出版社だったが、自社ビルは綺麗でオシャレだった。有名なファンドも出資していて、会社の1階にはカフェも併設されていた。ただ、採用面接はゆるくて聞かれたのは3つ。

「二輪の免許持ってるみたいだけどバイクある?」

「バイクで出社することは可能?」

「いつから来れる?」

2つのイエスの後には入社が決まっていた。当時はデザイナーへのレイアウト入れや、印刷所への入稿や校了は今みたいにデータで送ることができず、手渡しが当たり前だった。そのため時間を選ばずバイク便代わりの役割も担える編集者は少し重宝されたのだ。

入社初日に社長にも挨拶したが、前の会社の社長と比べて「ちょっと胡散臭い人だな」と思ってしまった。スーツでビシッとキメていて運転手つきの車で出社していた。年齢も30代後半ぐらいで若かったが、銀行出身の人で編集の仕事はしたことがないとのことだった。後から知ったがファンドから送り込まれた社長で、経営者として会社の事業に参画した人だった。

入社後、担当した雑誌はゴリゴリの黒肌GAL雑誌で最初は苦労したが、5年も過ぎたころ念願の編集長に抜擢された。30歳だった。

編集長と一般の編集部員は仕事の質が根本的に異なる。編集者はページ作りが主な仕事なので、締め切りまでに制作を終わらすことができればいい。売上の責任もまったくないので、クライアントへの感謝もけっこう薄い人が多い。カルチャーを作っているのは自分たちで、そこで商売している人たちは、自分たちが作ったマーケットに後から商品をのっけてきた人たち、というイメージがあるからだろう。事実その側面もあるのだが、僕も含めてあまり一般社会には袖の合わない人たちの集団ということもあり、勘違いもふくめてちょっと上から目線で面倒くさい人たち、という捉え方もできなくはない。ただ、編集長になると状況が一変する。雑誌の売り上げの責任者はすべて編集長の責任である。雑誌本体を売るのもそうだが、同時にクライアントからお金を引っ張る営業力も必要とされる。それまで少しけむたい存在だった広告営業チームとしっかりと連携し、成果を出していかなくてはならない。雑誌一冊を毎月作り上げるだけでも大変なのに、営業に同行してみずからの雑誌に広告を出す意義をクライアントに説いていく仕事も加わる。最初の数ヵ月はもはや記憶にない、というぐらい仕事に忙殺された。台割と呼ばれる一冊の雑誌の企画をまとめたものを編集長が作るのだが、上司である編集局長のOKが何度トライしても出ない。作ってはやり直し、作ってはやり直し、の連続。それまで同僚だった編集部員を率いるのも最初は苦労した。実績がないから信頼されない。雑誌としての軸はぶらさず、売上は上げないといけないので、抜本的な改革は必要で手はうたないといけない。ただ、その打ち手に対して編集部員の納得が得られない。それまで仲の良かった後輩編集との関係もギクシャクした。加えて営業に同行してもセールストークが下手くそで、営業チームのトップから毎日のようにダメ出しをされる始末。とあるアポイントが終わってエレベーターに乗った瞬間、営業があきれたような深いため息をついたことは鮮明に覚えている。

苦難続きの船出だった。それでも幸運だったのは、早い段階で売上が上がりだしたことだった。別の編集部から来てくれた同い年の副編集長の助けも大きかった。彼は僕に対しても納得がいかなければ平然と文句を言うが、正しいと思ったら全力で応援してくれた。編集部員を最初にまとめてくれたのも彼だった。ときに厳しく、ときにユーモアを交えて編集部員をまとめていってくれる。売上が上がったこともあり、編集部に少しずつ一体感が出てきた。時を同じくして営業に同行してもダメ出しをされることがなくなった。マーケットに対して自分たちが作っている雑誌がどういうベネフィットを提供しているかを、売上が上がったことで確信をもって説明できるようになったからだ。アポイントの後にエレベーターの中で営業から「どうしたの? 説明が別人のように上手くなったね」と言われたときは涙が出るほど嬉しかった。最初は躓き、苦しんだが周囲の人たちの助けもあって難局を乗り切ると、新しい世界が待っていた。そう、僕は編集長に向いていたのである。

編集長としての覚醒。そして会社の倒産

僕が編集長として得意としたのは、モデルを有名にしながら雑誌の売り上げを上げていく方法だった。女性ファッション誌の編集長をやるに当たって、男の僕が雑誌の内容で勝負するのは厳しい。それなら雑誌を使ってモデルを有名にし、モデルの影響力でマーケットにインパクトを出した方が良い。結果的にそれが雑誌の影響力や売上にもつながっていくという方法だった。事実、僕が最初に編集長をつとめた雑誌は部数こそ多くなかったが、雑誌に商品が掲載されるとよく売れると評判だった。読者は好きなモデルが着ているあのお洋服が欲しい、とショップに足を運んでくれた。この手法はトレンドに売上が左右されないし、横展開がしやすい。事実、スピンオフのような別冊を3カテゴリー計10冊ほど出版したが、どれも売れ行きは良かった。天才型の編集長ではなかったが、地道な努力の積み上げで雑誌の実売を伸ばしていったので、その過程で売上を伸ばすための理論が自分なりに確立されていった。

引き継いだ時に売上が下降線をたどっていた雑誌もV字回復を見せ、クライアントからの広告ページも増え、会社の利益を支えるまでに成長した。その成果を評価されて34歳のときは、女性誌の部長を任されるまでになっていた。仕事は順調だったが、4年目から雑誌作りに関して少しスランプに陥った。今の雑誌に少し飽きはじめている自分がいたのだ。毎シーズン、毎シーズン、新しい提案をしていく中で、だんだんとマンネリしてくる感じが嫌だった。どうしても成功体験に縛られる。何をやれば失敗するかが見えてしまうようになって、急にやれることの幅が小さくなっていくのを感じた。人ひとりが持ちうる感性なんてこんなもんかなあとも思ったし、雑誌の売上が下がったわけでもなかったので、周囲には気づかれなかったが僕のテンションはあきらかに落ちていた。

そんなおり急転直下、会社が倒産する。

気配がまったくなかったわけじゃない。ギャラ未払いの連絡が外部スタッフからちょくちょく入るようになり、会社の懐具合が苦しそうなのもわかっていた。それでも「倒産」という2文字はどこか他人事のように思え、まさか自分が勤めている会社でそんなことが起きるとは夢にも思わなかった。シンプルに会社の仕組みをよくわかっていなかったのが倒産を予見できなかった原因だが、どこかで自分にはそんなことが起きるわけない、という勝手な思い込みがあったのも事実だった。

倒産の後は自分が編集長をやっている雑誌をどこが買ってくれるか?という話しになった。ファッション雑誌にしては珍しく黒字だったこともあり、どこか買取手が見つかるだろう。そんな甘い読みもあった。事実、いろいろな出版社やIT企業が話を聞いてくれた。だが残念ながらなかなか買い取ってくれる会社が見つからない。同時に僕を苦しめたのは、会社がのこした外部スタッフへの未払い金だった。本来であれば未払いの矢面に立つはずの社長は早々に夜逃げをしていた。ファンドから送り込まれた人間なんてそんなもんか…とガッカリしたのを覚えている。社長がいないので、外部スタッフは編集長の僕に支払いを詰め寄るしかない。給料や仮払金の未払いで僕自身も300万円以上の損失を抱えていたが、ひとつひとつ外部スタッフに対応していくことが求められた。経理から伝えられた大小合わせて100件ほどの未払い。他の雑誌を担当していた編集長の中にはメール一本で謝罪を終えていた人もいたが、僕は編集長の最後の仕事として、謝罪だけはしっかり一人ひとりやり切ろう、と心に決めた。かっこ良くそう思ったわけじゃない。ただ、そこから逃げてしまってはこの数年の編集長としての自分の活躍に、みずから泥を塗るような気がしたからだ。

毎日毎日、謝罪を繰り返す日々が続いたが、このときは本当にツラかった。謝罪というのは何かを埋め合わせることもセットで行うことが多いが、その時にできたのは一方的に謝るだけ。何の落とし所も提案できない。スタッフの方の中には「おまえが金おろして払えよ」とまで言う方もいた。土下座をして謝るしかなかった。事情を鑑み、やさしい言葉をかけてくれた人の前では、30も半ばの男が言葉を紡ぐことができずに泣くこともあった。謝罪行脚は想像以上にこたえたが、2ヵ月ほどをかけてすべての方への謝罪を終えた。同じようなタイミングで最後に雑誌の事業譲渡の話を聞いてくれた出版社に呼び出され、喜び勇んでいったが正式にお断りをされた。会社に呼んでくださったのは、僕に一緒に働かないか?という提案をしてくれたからだった。少し考えます、とだけのこして重たい足で銀座を歩いた。駅に向かう途中電話が鳴り、出るとなじみのカメラマンからだった。

「ちょっとは落ち着いたかな?って思って連絡したんだけど、譲渡先見つかりそう?」

そんな電話だった。

「いえ、ちょうどさっき最後のところに断られました…」

正直に伝えた。入社したときから一緒に仕事をしてきたカメラマンで、僕が編集長になってからはよく表紙の撮影もお願いした人だった。

「そっか…。残念だね。これからどうするの?」

「編集の仕事は続けたいですけど、未払いとかもやらかしちゃいましたし、ちょっと今はどうするか考えられないですね…」

「雑誌を作りつづけるならまた一緒に仕事しようよ。俺との関係がこれで終わるわけじゃないんだからさ」

ハッとした。そう思ってもらえるなんて考えもしなかったからだ。

「未払いもあったのに…すみません…ありがとうございます…」

涙で言葉が詰まった。

「たいした額じゃないよ。それより俺はまた一緒に仕事したいからさ。次が決まったらいつでも連絡してよ」

そう言って電話は終わった。

たいした額じゃない、なんてことはない。倒産した後に知った彼への未払いは200万円を軽くこえていた。それでもまた一緒に仕事をしたいと言ってくれた言葉が力となり、僕はまた次の雑誌で編集長をすることになる。2014年の春、銀座のど真ん中でいい大人が涙を流しながら歩いている姿を目撃したなら、それは電話後の僕だ。

絶望の次に訪れるメジャー雑誌の編集長という大役

銀座での出来事からしばらくして、出版界のとあるレジェンドから連絡が入る。売上を大きく落としている雑誌があるから、編集長として力をかしてくれないか?ということだった。聞けば冗談半分で学生のころ「あの雑誌の編集長やりたい」なんて言った覚えのある、自分も読者だった誰もが知っているような雑誌だった。今までニッチなマーケットの雑誌しか作ってこなかった僕に、いきなりメジャー雑誌の編集長のオファーが届いたのである。前の雑誌で売上を上げていた実績はもちろんだが、僕のスタッフに行った謝罪行脚の話を聞きつけ、そういう人間だったら任せられるのではないか?という、レジェンドの言葉が最終的な決め手になったと後から聞いた。人生何が吉と出るかわからない。このときひとつわかったのは、たとえ逆境に挑み、乗りこえられなかったとしても、挑んだ先には何かがあるのだな、ということだった。

「がんばって、がんばって、死ぬほど努力しても結果が出ず、圧倒的な絶望感を味わえるぐらい努力した人間に、神様は次の道を用意してくれている」

とある経営者の言葉だが、その通りだなと今でも思っている。

このヘッドハンティングは幸運だったし、ニッチな雑誌ばかりを作ってきた僕にとっては人生最大のチャンスだった。不安も大きかったが、このチャンスを逃すわけにはいかないと、編集長のオファーを受けさせてもらった。

だが、メジャー雑誌にうつってからまた地獄の日々がはじまる。30年以上も歴史のある雑誌だったが、外部からの編集長の招聘は初。実績のある編集長だろうと、下に見ていたニッチな雑誌を作っていた人間が、上司になることに編集部からも大きな反発があった。自分たちの作る雑誌への愛情が、そのまま反感となって僕に当てられる。上司であるはずの僕が何度も部下に呼び出され、こうじゃない、ああじゃない、と編集方針に口を出され反対された。失敗も多くあり、陰口も聞こえてきた。自律神経失調症や会社倒産など、いろいろツラいことを経験してきたが、今のところこの時期が一番ツラかった。編集部内で悪口を言われるのを防ぐため、誰よりも早く出社し、お昼休憩もなく席を外すのはトイレの時だけ。編集部員が全員帰ってから帰宅した。やっとたどり着ける1日の最初で最後のご飯はいつもコンビニ。精も根も尽き果て、よくコンビニ近くの道ばたで地べたに座って食べていた。

モデルもどう接して良いかわからなかったせいもあるだろうが、編集部員を経験せず編集長となった僕になかなか心をひらいてくれなかった。今思えば当たり前で、前編集長から推されていたコからすれば、僕は人生のプランを台無しにする邪魔な存在でしかない。事実、それまで何度も表紙を飾っていたコが、僕が編集長になってから一度も表紙に登場しなかった、ということもある。彼女たちにとって雑誌の売上はそれほど重要ではなく、自分がより高みに登っていけるかの方が人生の一大事。一部に限ったことではあったが、モデルから刺すような視線で見られるのは正直ツラかった。

そして何より厳しかったのが、売上がなかなか上がらなかったことだ。3年ほど下がり続けていた下降線は早い段階で止めることができた。しかし、どうしても売上が上がっていかない。個人的にはしっかりとした実績を引っさげ結果を出すつもりで乗り込んだが、どんな打ち手も空回り。身体が会社に行くことを拒否していたのだろう。朝起きてベッドから立とうとしても、身体が動かないような日もあった。そんな日は10分ほどベッドに座った状態で少しずつ身体の力を抜くことで、ようやく立ち上がることができた。ふとある日、ここからのV字回復の可能性なんて5%もないよな…。あっても3%かそのぐらいか…とベッドに腰掛けたまま絶望的な気持ちに浸ったのを覚えている。苦しい時期が半年ほど続いた。

正しい努力をすれば、神様は何度でも微笑んでくれる

しかしその売れない半年の間に少しずつ、でも着実に。絡み合った糸を1本、また1本とほぐしていくように。諦めず、雑誌作りと向き合い続けた。最初は反発ばかりだった編集部員にも「この雑誌をなんとかしたい。そうでなければ休刊になってしまう」という想いが少しずつ伝わりだす。信頼を勝ち得るため、どんなに自分で良いと思ったアイデアでも必ず編集部員と話し合ってから、やるやらを決めていた。ときに感情的な否定論を展開されることもあったが、それにもじっくりと向き合い、合意がとれるまで何度でも話し合った。編集長が勝手に決めた、ではなく、編集部員と一緒に決めた、という状態を必ずとることを心がける。時間はかかるが仕方ない。そうやって編集部員と向き合うことで、少しずつひとつのチームになっていった。僕が編集部に入った当初は、新しいことをせずに「これはこの雑誌がすることじゃない」と文句を言える空気が幅をきかせていたが、失敗をしても新しいコトに挑戦し、結果を出そうともがいていると、一人また一人と味方が増えていった。

同時に僕自身もだんだんと編集部員とセッションできるようになっていった。就任当初は自分の中からアイデアが出ず、編集からの提案も「これだと上手くいかないな」と思いつつ代案が出せないので企画内容をGOすることが多かった。だが、多くの議論を重ねることがで、自分から代案も出せるようになり、企画の弱点を的確に指摘できるようになっていった。もちろん否定ではなく、弱点を指摘しつつ、どうすればもっと良くなるかを一緒に突き詰めて考えた。そうしてお互いが納得のいく内容で雑誌が構成されるようになっていった。結果はなかなか出なかったが、読者アンケートの企画ランキングを見ながら「すみません(自分の作った企画が)人気出なくて」と担当編集から言われるようにもなる。そう言われたときは「一緒に考えた俺の責任だよ。それに俺はこの企画好きだよ」と答えるようにしていた。当たり前だ。結果の全責任は編集長の自分にある。

「結果が良かったときは編集部員のおかげ。結果が悪かったときは編集長の自分のせい」心からそう思っていたし、そう口にするようにしていた。

なかなか結果が出ず自分も編集部員も苦しかったが、8ヵ月目にようやく売上が上がる。新しく発信したファッションスタイルがマーケットにしっかり響いたことと、モデルの一人がテレビで大ブレイクを果たし、新しいお客さんを呼び込んでくれた。売上が上がらないときは何をやっても失敗するのに、良いことは重なるもんだと思った。

上昇気流に乗ってからは売上も落ちることなく、編集長就任当初の目標を上まわる水準まで上がった。雑誌を通じてさまざまな仕掛けや発信を行い、外れるものもあったが大きな反響を得るものもあった。今やグローバルスーパースターとなった「BTS」をはじめてファッション誌に起用したのも自分たちだったし、韓国のファッションカルチャーを大々的に特集した最初の雑誌にもなった。モデルは次々とテレビに出て活躍し、編集長の僕までも全国ネットの番組にゲストで呼ばれたりするぐらいになっていた。

このとき生まれてはじめて、自己評価よりも他者評価の方が高い状態になった。すごい人が僕のことを「すごい」と言えば、誰しもが勝手に僕をすごい人だと決めつけた。世の中の評価なんてその程度のもので、ずいぶんといい加減なんだなって思った。最近とあるYouTuberが「すごいからテレビに出てるんじゃなくて、テレビに出てるからすごいって思われる」と発言していたが、まさにその通りだと身をもって感じた。

人生において見たいものを見た後に

現状を少し皮肉的にとらえる自分もいたが、少しずつ苦労しながら登ってきた山の頂点から見える景色は格別なものがあった。人生のハイライトと言っても良いかもしれない。今この瞬間に死ねたら、良い人生だったと振り返ることができるだろうに、と冗談半分に思ったりもした。それほど素敵な時間を過ごさせてもらった。今でもあの時、あの雑誌に関わってくれたすべての人たちに感謝をしている。いろんな人たちのがんばりのおかげで、特別な経験をさせてもらったのだ。

そして編集長になってまる3年が経ち、僕はその雑誌の編集長を辞めた。39歳になったばかりだった。周囲からは「つづけてほしい」ととめられたが、僕には前の雑誌で経験した4年目のジンクスがどうしてもこわかった。今思えばいろいろとやりようはあったが、せっかくV字回復させた雑誌を自分の都合でつぶしたくはないという想いが勝った。入社時に「長くやっても3年間」と伝えていたこともあり、会社も快く送り出してくれた。最初はそんな余裕は正直なかったが、就任当初から前の雑誌では実現できなかった「次の世代をちゃんと育てて譲る」というミッションを自分に課していたため、後任もすんなり決まった。僕の次に編集長という重い肩書きを背負ってくれたコも、教えたことを進化させて、しっかり結果を出してくれた。「最近また調子良いみたいですよ」と風の噂で聞いたとき、ミッションコンプリート、の文字が頭に浮かんだ。

編集長を辞めた後、僕はIT企業の普通のサラリーマンになった。今までの生活とは違い、定時には帰られる日々。歯車のひとつとして機能していれば、何も言われることはない。会社の人たちも優秀で良い人たちばかり。居心地は良かったものの仕事をおもしろいと感じるコトはほとんどなかった。これは会社が悪いのではなく、僕自身の性分の問題である。ただ、少しずつ大切なものが削られていく感覚は否めなかった。4年間勤めてたくさんの感謝はあるものの、誰かに何かを伝えたいエピソードはない。父が癌になり、最期の時間をできるかぎり一緒に過ごしたいと思って会社を辞めた。

父の教え

父はもともと大学の教授をしていてユニークな人だった。僕が人生に迷い困ったときに相談しても「おまえの人生なんだから、おまえの好きにしろ」とだけ言われた。「じゃあ、好きにするよ」と伝えると「母さんには迷惑をかけるなよ」とだけ笑いながら言っていたのが印象深い。そんな風に人が重たいものを抱えて相談した割にライトに答えたと思ったら、あるときふと思い出したようにこんな話をされた。

「人間っていうのは生まれながらに、心の中に自分が快適に暮らせる村を持っている。そこにいれば食べるものには困らないし、十分な水もある。最低限のことをしていれば良いんだ。苦しい生活とも無縁。もちろん一生その村で暮らすのも悪くない。そういう生き方もある。たいていの人間は、自分が生まれ育った村で生き、死んでいく。ただ、人間にはもうひとつ生き方がある。それが旅人だ。生まれた村を出て、世界を見る人間だ。ただ、旅は苦しい。砂漠では喉が渇くし、飢えるときもある。病気にかかることもあるだろう。なぜ村を旅立ってしまったかと後悔する日もあるに違いない。それでも休むことなく歩みつづければ、いつか今までに見たことのない、思ってもいないような景色に出会うことができる。それは一瞬にして永遠の喜びを手にする瞬間だ。その一瞬に出会うために旅人はまたその地を捨てて旅に出る。どちらの生き方を選んでも良い。おまえが決めろ」

たぶん相談されたことを思い出して急に答えが浮かんだのだろう。最後にポツリと言った「人生は一回しかない。旅に出ても良いじゃないか?」という言葉はいつだって僕の背中を押してくれる。

自由気ままに生きたあげく、ついに父には嫁さんも子供も見せてあげることができなかった。子孫は残してほしいと願っていたみたいよ、と母から聞いたときは胸が苦しくなった。ずっと知らなかったが、僕が会社を辞めて生活が苦しいと聞いて、父は趣味だったオーディオに凝るのをやめたそうだ。表にはあまり見せなかったが、やさしい人だった。

好きに生きろと言われた言葉をそのまま信じて、勝手気ままに生きてごめんなさい。

大好きだったオーディオを思う存分楽しませることができない愚息でごめんなさい。

あなたの優しさに気がつかず本当にごめんなさい。

悔いても仕方のないことではあるが、それでもやっぱり悔いが残った。

旅の終わりとはじまりの場所に

「あれ? やってる?」

店の入り口で声がしたので、視線をやると顔なじみのカメラマンである御厩さんが立っていた。銀座で電話をくれたあの人だ。

「やってますよ」

僕は笑いながら読んでいた『乞食王子』を置き腰を上げる。

「わざわざ、どうしたんですか?」と聞くと、

「バイク持ってきたよ」と御厩さんが答える。

「お、マジっすか。早い!」

ウキウキした気持ちになって、店の外に出ると、赤の「ZEPHYR400」がとめてあった。夕方の海を背景にキラキラと輝いて見える。

「よく見つけましたね」

「後輩のバイク屋に状態の良い中古があるって聞いて、すぐに行ってきた。予算内におさめたから心配しないで」と白い歯を見せた。

「ありがとうございます」と僕は深々と頭を下げた。

「大事に使ってよ」と御厩さんは笑顔で返しつつ「もう編集の仕事、やんないの?」と聞いてきた。

「やり切った感もありますしね。今はちょっとやる予定ないんですよ」

「そっか」と少し寂しそうに笑って御厩さんは「また、撮影しようね」と言って帰って行った。

父の死後、僕は大量に遺された本を生かして古本屋をはじめることにした。いつまでつづけるかはわからない。ただ、また旅に出たくなるその日まで、今しばらくここでゆったりとした時間を過ごすつもりだ。大学卒業後、忙しすぎて会えなかった友人たちにも会いたいと思っていた。

社会に出て20年。青年の時に描いた未来予想図は、思ったよりも早く終わりをむかえてしまった感が自分にはある。他の人がどうなのかはわからないけど、あのとき夢を語り合った人たちはどこで何をしているのだろう?

僕はひとつの旅を終えてこの場所にたどり着いた。若い頃に思い描いていたことよりも上手くいったこともあれば、上手くいかなかったこともある。43歳になって、精神的にも体力的にも、若い頃みたいに好き勝手に生きるのは難しいと感じるようにもなった。それでも社会の中で見れば「まだまだこれから」という年齢でもある。これから先の20年をどう生きて、どう死んでいくのか? 友人たちのこれまでの生き方に触れることで、新しい未来予想図を描くことができるのではないかと思っている。