ロラン・バルトを読んだ時期

バルトの本を集めた時期

バルトの本を集めた時期がありました。

それはコレクションしておきたい、という欲望からで、テクストへの溺愛ゆえではありません。とはいえ倒錯的な欲望でもなく、馴染の古本屋に大量にバルトが売り払われていたから、ざっと買っていったというだけのはなし。たくさん買えばお店への感謝にもなるだろう、という思いもあったはず。

『恋愛のディスクール』(1980年)

私が初めて読んだバルト。高校1年生の時だったと思います。

「恋愛にかかわるディスクール(言説)が今日、極度の孤立状態におかれている」(3)。バルトはこの考察に立って本書を手掛けました。何度読み返しても新鮮なのは、その孤立状態はますます悪化しているようにみえるからかも知れません。

この本は私が初めて買ったバルトであり、のちに馴染の古本屋で購入し、恋人にお贈りしました。

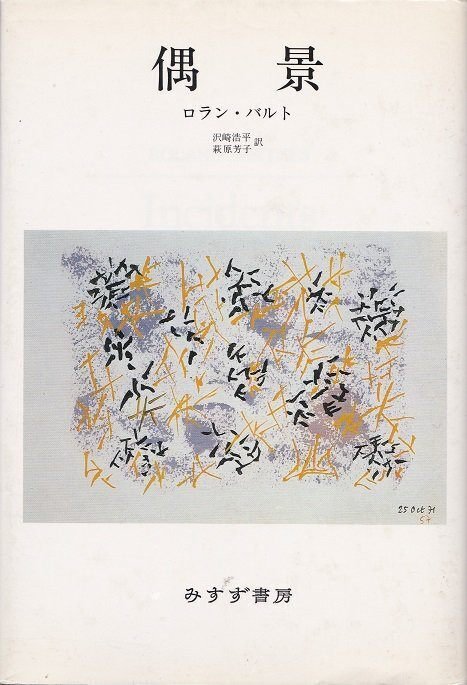

『偶景』(1989年)

偶景は原題『INCIDENTS』に与えられた仮初の訳語。accidentほど仰々しくはないにせよ、しばしば不安を煽ることもある些細な出来事の意。

表紙について。

表紙はバルト本人の水彩画。音楽を思わせるような筆致が楽しく、明るい印象。私は新宿の柿傳ギャラリーで彼の絵を観たことがあります。「明るい部屋 絵を描く ロラン・バルト展」と題された展示。

なかなか面白い組織が支えていた展覧会でした。会場には会員名簿もおかれていた記憶があります。

1985年にロラン・バルトの絵が日本に入った時、この貴重な哲学者の水彩画が散逸してしまうことを恐れて、46人の有志が集まって明るい部屋の会をつくり、この作品群を共有保存することにした。

このような美術作品のコレクションの方法は、世界でも初めてのことである。

「明るい部屋」は共有であることを確認するために、2年に1回作品を持ち寄って公開展示し、抽選によって、次の2年間、各自の保有する作品を受け取る。

この抽選のための展示の機会に、広く一般にロラン・バルトの絵を公開し、この特異な哲学者の開かれた思考方法とそのセンスを一般に親しんでもらう好機とする。

呼びかけ人(1985年発会時) 浅田彰 浅葉克己 中澤新一

『テクストの快楽』(1977年)

好きなパッセージが多い一冊。

「父」の死は文学から多くの快楽を奪うだろう。「父」がいなければ、物語を語っても、何になろう。物語はすべてオイディプースに帰着するのではなかろうか。物語るとは、常に、起源を求め、「掟」との紛争を語り、愛と憎しみの弁証法に入ることではなかろうか。今日、オイディプースと物語が同時に揺らいでいる。もう愛さない。もう恐れない。もう語らない。フィクションとしてのオイディプースは少なくとも何かの訳には立っていた。よい小説を作ることの、上手に物語ることの(これはムルナウの『シティー・ガール』を見た後で書かれたものである)。

テクストの快楽に「二度目もわれわれを楽しませるという保証はない」(99)と言っています。また、「毀れやすい」、「はかない」(どちらも99)とも。ひょっとすると、これはラカンの<享楽>を念頭に置いているのかもしれません。他方で、刹那的に燃え上がらせる一度きりの「悦楽」とも異なることを明記しています。したがうに、テクストの快楽とはアウラであり、それとの戯れとも言いうるかも。

ちなみに<作者の死>といえばエッセイ「作者の死」が有名ですが、本書でも作者の死が言及されています。

『テクストの出口』(1987年)

「人はつねに愛するものについて語りそこなう」、「イメージ」、「作家、知識人、教師」。面白いエッセイや講演録が収録された一冊。

よく読み見返すのが「省察」。バルトの日記です。特に料理に対する言及に目がいきます。

バルトは焦げを怖れて油を多く入れていたらしい。

肉にちゃんと火がとおるか不安で焼き過ぎることが多々あったよう。

じゃが芋より米を煮る方が好き。17分煮ればよいうことを知っているから。

バルトと日記といえば、母の喪が思い起こされます――『明るい部屋』もまた――。『省察』にも母親にかんする言及が多く見出されます。「ママの誕生日。私は庭のばらの蕾しかプレゼントすることができない」(229)。

バルトによれば、日記が長く続いた時期は母の病気の深刻化した時期と重なるといいます。「エクリチュールによって不安を根絶しようというカフカ的意図」(224)。テクストの快楽の恩恵と換言できるかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?