かつて宇都宮は映画の街だった

かつて宇都宮は映画の街だった。

宇都宮のシンボルである二荒山神社からの参道は馬場通り(通称バンバ通り)と呼ばれ、江戸時代から商店や芝居小屋などが並び繁華街として賑わっていた。

明治に入り参道には芝居小屋や歌舞伎小屋が軒を連ねるようになる。

そして1924年(大正13年)に活動写真を上映する小屋が登場した。歌舞伎座、大川座(後に宮桝座)、大正座、電気館、光盛館(後に帝国館)、花屋敷、宮桝亭。バンバ通りは宇都宮の浅草と呼ばれるほどであった。

戦中、軍都であった宇都宮は空襲を受け多くの小屋が消失した。しかし戦後の復興の後、1955年(昭和30年)には、第一東宝映劇(820席)、セントラル劇場(800席)、歌舞伎座(800席)、電気館(後にスカラ座)(800席)、花屋敷(1000席)、オリオン座(後にヒカリ座)(650席)、宮桝座(435席)、松竹映画劇場(800席)、メトロ座、とバンバ通りを中心に映画館がひしめき合い、宇都宮の映画ファンは恵まれた環境で日本映画黄金期を謳歌したのである。

(映画館資料「映画館のある風景」キネマ旬報社)

1970年(昭和45年)。市内には百貨店が乱立、老舗の上野百貨店、新上野百貨店、福田屋百貨店、東武百貨店、十字屋、山崎屋と全国でも一二を争うオーバーストア状態の中、西武百貨店が進出。既存の百貨店も西武進出に対抗するように軒並み増改築を計画していく。

そんな大型商業施設中心の都市計画に映画館も影響を受ける。西武百貨店の建設予定地にあった斎藤興行部の松竹映画劇場、歌舞伎座、花屋敷、富士館の四つの劇場が取り壊しになり、バンバ通りの劇場はスカラ座のみが残った。

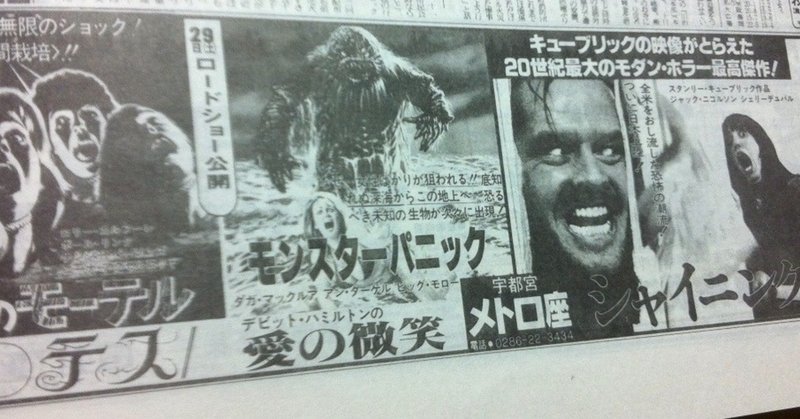

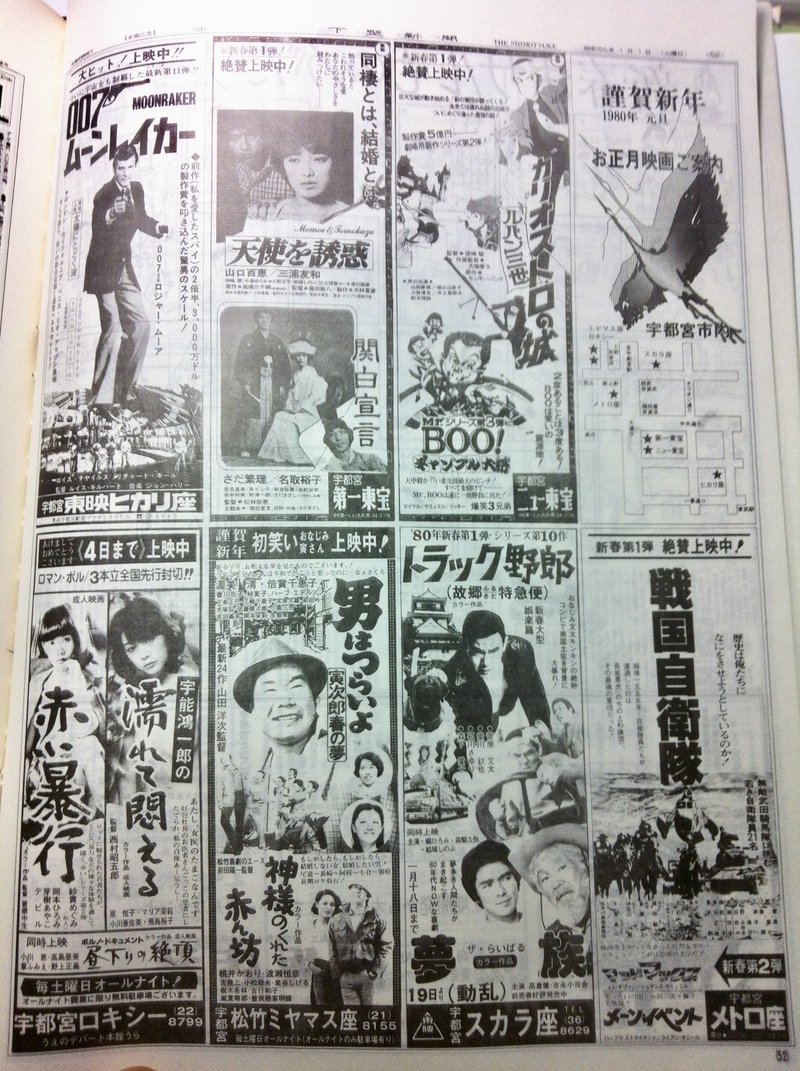

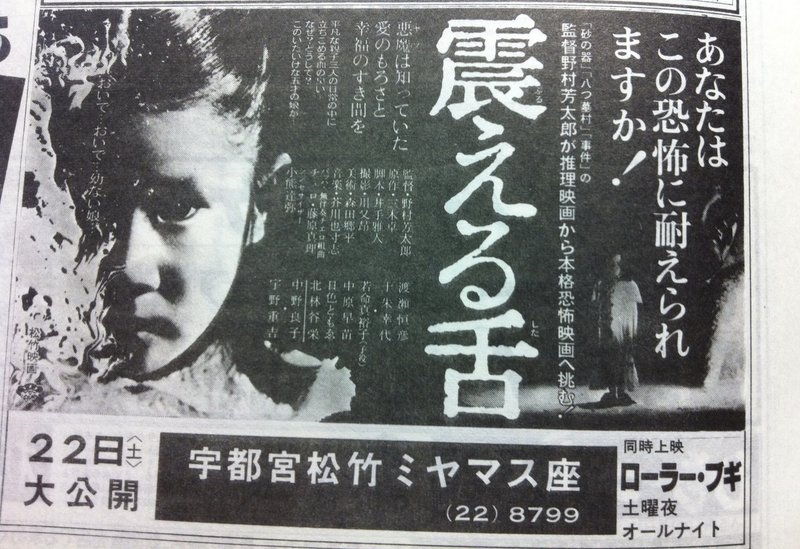

1980年(昭和54年)1月1日付 下野新聞広告

その後1980年(昭和55年)まで、市内の映画館は第一東宝、ニュー東宝、東映系のスカラ座、洋画系のメトロ座、成人映画(後に東映系)のヒカリ座、松竹系のミヤマス座1・2という7スクリーンになる。

1981年(昭和56年)東京テアトルがオリオン通りのラッキープラザに宇都宮テアトルをオープン(こけら落としは『フラッシュゴードン』であった)、同年夏には福島県いわき市の映画館を持つ聚楽館が同ビルにオスカーシアターとアーバンシアターをオープンさせる。

そして1990年(平成2年)には宇都宮駅西口のロビンソン百貨店に宇都宮松竹1・2がオープンした。

この時期には宇都宮第一東宝、ニュー東宝、テアトル宇都宮、オスカーシアター、アーバンシアター、ロッポニカ(1989年にオリオンに改称)、メトロ座、ミヤマス座1・2、スカラ座、ヒカリ座、宇都宮松竹1・2と計11館になるも、2000年に入ると、娯楽、消費の中心は既に市内ではなく郊外に移っていた。

2003年にシネコンのMOVIX宇都宮が上三川インターパークに、2004年には同じくシネコンのTOHOシネマズがそろって郊外にオープン。影響をまともに受けた市内の既存映画館は観客動員数が激減。業績悪化が続き市内の既存映画館は続々と閉館していく。

第一東宝は2001年に年間5億あった売り上げが2006年には4000万円まで落ち込み、2007年に閉館。

最終的に2008年に「宇都宮テアトル」が閉館し、現在、市内に残る映画館はヒカリ座の1館だけとなった。

かつて宇都宮は映画の街だった。

宇都宮で灯っていた多くの映画の光は現在、ただ一つになっている。

※一般向け映画館にとどまり、成人向け映画館についてはまだです。

また、映画館名など間違いがありましたらご指摘ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。 投げ銭でご支援いただけましたらとても幸せになれそうです。