土とはまさしく、北海道で生きる人々のことである/【感想】『土に贖う』河﨑秋子

明治時代の札幌で蚕が桑を食べる音を子守唄に育った少女が見つめる父の姿。「未来なんて全て鉈で刻んでしまえればいいのに」(「蛹の家」)。昭和35年、江別市。蹄鉄屋の父を持つ雄一は、自身の通う小学校の畑が馬によって耕される様子を固唾を飲んで見つめていた。木が折れるような不吉な音を立てて、馬が倒れ、もがき、死んでいくまでをも。「俺ら人間はみな阿呆です。馬ばかりが偉えんです」(「うまねむる」)。昭和26年、レンガ工場で最年少の頭目である吉正が担当している下方のひとり、渡が急死した。「人の旦那、殺しといてこれか」(「土に贖う」)など北海道を舞台に描かれた全7編。

『蛹の家』

1990年ごろに群馬の農家に夏休みの数日間お世話になったことがある。そこでは代々養蚕を営んでいて木箱の中の蚕をみせてもらった。農家の人たちはみな「お蚕さん」と敬うように呼んでいたのが印象的だった。

『蛹の家』は北海道で養蚕を営む家の話だ。

北海道は江戸末期まで蚕はいなかったが、蚕の餌となる豊富な野生の桑の葉があったことと、明治維新後の輸出品の主力であった生糸の生産が国策として奨励(富岡製糸場など)された背景がこの物語にはある。

蚕が桑の葉を食む音の非日常的な情景と人間が改良を重ねた結果飛ぶことができなくなった蚕の姿は近代日本、とくに北海道における強引とも言える開発行政を暗示しているようで悲哀が溢れる物語である。

『頸、冷える』は、北海道の野付でミンクの生産を始めた男の話。

戦中からミンクの毛皮は高級品としてコートなど人気で、高度経済成長期に現役だった世代には憧れのものではなかっただろうか。昨今は毛皮のために動物を飼育することの是非が問われ、動物愛護の観点からも反対運動が起きている。また「グッチ」や「カルバン・クライン」、「ラルフローレン」など高級ブランド各社も動物の毛皮を使用しない【ファーフリー】を宣言したりと時代的には無くなっていく趨勢のようだ。

時代がその生業を拒絶する時がくるとわかっていながら読み進めると、生き物を殺めて生きて行くことの業の深さと、野付という北海道の果ての寂寞とした情感が相まって、えも言われぬ物悲しさを醸し出す一編。

『翠に蔓延る』はハッカ生産者の話。

メンソールなどの原料となる日本のハッカは戦前まで世界の7割もの生産量を占めた。しかし戦後は他国の安価なハッカにおされ日本の天然ハッカ産業は衰退していく。北海道でも最盛期はハッカ生産の拠点であった北見には人も金も集まり駅前は繁華街として栄えたものの、一時の栄華はすぐに泡となって消え去っていった。物語では最盛期であった昭和初期の北海道北見から始まり、戦後のハッカ産業の衰退を一人の女性の目を通して描かれてゆく。

一時期は火を絶やさぬよう集落総出で火の番をしていた村の釜が、戦後には火を入れることなく衰えていく様はこの産業とともに生きた人々を思うと儚さに胸がいっぱいになる。

『南北海鳥異聞』

明治初期、ヨーロッパでは帽子の羽根飾りなど鳥の羽が高級品としてもてはやされていた。もちろんヨーロッパよりも遠く離れれば離れるほど、エキゾチックであればあるほど高値で取引された。ちなみに豪華客船タイタニックの積荷でダイヤモンドの次に高い保険が掛けられたのは鳥の羽だった。

幼いころに家を抜け出した主人公は羽毛を採取する事業者の下、南の島で大量のアホウドリを棍棒で撲殺し羽をむしる仕事をしている。なぜ棍棒を使うかといえば、目的の白い羽が血で汚れないためである。1日で数百羽を超える鳥を殴り殺すことが自分の性に合っていると自覚する主人公は、殺生することの意味をわかりつつも己の欲望のために鳥を殴り殺す仕事を続けていく。本書の中でもっとも暴力的であり世俗から離れた話であるが、それゆえに結末はとても教誡的だ。

『うまねむる』

僕の母は北海道の上富良野の農家育ちだが、そこに使役馬がいた。あるとき一頭の馬が足を折ってしまい、殺して木から吊るして解体して家族で食べたそうだ。昔はどこの農家でも使役馬はいたという。

この一編はそんな母の話を思い出した。

戦後の江別を舞台に腕の良い蹄鉄屋の息子を主人公に、まだ人々とともに多くの馬が働いていた時代がまるで外国のように遠く感じてしまう。

「ああ、俺ら人間はみな阿呆です。馬ばかりが偉えんです」

父親の声は、鉄を打つときに馬を落ち着かせる時の声音に似ていた。

死んだ馬を弔う席での馬へむけた人間の愛情がひしひしと伝わる一言である。

表題作の『土に贖う』は戦後すぐの北海道のレンガ工場の話。

レンガもまた北海道のイメージを形作るもだ。札幌の赤レンガ庁舎など開拓時代からの建物や、各地に残るレンガ造りの鉄道橋梁の遺構はいまでも観光スポットとして人が集まっている。明治初期には江別では野幌粘土を含んだ豊富な土壌があり多くのレンガ工場が進出し栄えた。レンガは北海道の開発にはなくてはならない建築資材であったのだ。

レンガは粘土を高温の釜で焼き上げる。過酷な労働環境の中で生きる職人たちの潰れた爪は、美しく、そして尊いとさえ思う。

『温む骨』は『土に贖う』との連作。ここにもまた北海道の土と格闘する親子の姿が重なる。

「贖う」とは償いだ。償うにはなにかを失わねばならない。開発途上であった北海道で暮らし、生きていくことは容易ではない。明治期の開拓史に始まる国策としての北海道の近代化に始まり、戦前から戦後にかけての混乱。その中で北海道の大地へ生活の根を張ることは多くの北海道へ移民した者たちが代償を払うことになった。

土。北海道の土地は大部分を粘土層が占めており、また河川周辺は寒冷地のために食物が完全に分解されない泥炭が積み重なってできている。そこでそれぞれの土壌に合わせた土を他所から持ってきて耕作地をゼロから作り上げた。これを客土という。

そう、北海道の土は人間が作り上げたものなのだ。

『土に贖う』の土とはまさしく、北海道で生きる人々のことである。物語の人々がこの地で贖うのは様々であるが、この北海道という地で吹けば飛ばされ、ときに剥がされ、しかし大地の一部として根をおろす。

客土のように大地に生きる人々へ向ける河﨑秋子の眼差しは、とても厳しく、そして愛に満ちている。

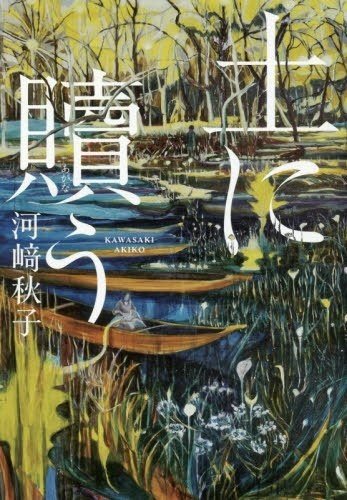

土に贖う

河崎秋子/著

集英社

1,815円 ISBN:978-4-08-771200-1

最後までお読みいただきありがとうございました。 投げ銭でご支援いただけましたらとても幸せになれそうです。