その7 正しく美しい文字を書くための文字のかたち(外形・概形)

正しく美しい文字を書くためには、お手本をしっかり観察することが大切です。

今回は、そのひとつとして、それぞれの文字の外形を観察する方法について書いていきたいと思います。

文字の外形とは、文字の外側を囲んだ形のことです。

この観察は、文字の外形を捉えて文字の形を覚える方法です。これを概形法といいます。

では、外形を観察することは、正しく美しい文字を書くためどんな助けになるのでしょうか。

それは、手書き文字の視認性(見やすさ)、美感(美しさ)、書きやすさにつながります。

視認性は、手書きされた文字が正しく認識されるということと、見やすさ、

美感は、手書きされた文字が美しいと感じられること、

書きやすさは、おおまかな外形を知ることで字形を整えて書くめやすとなるということです。

ここでは、ひらがなの外形を、以下の三種類の形に分類してみようと思います。

例えば、「た」は下のとおり正方形の形をしています。

「つ」は横長の長方形、

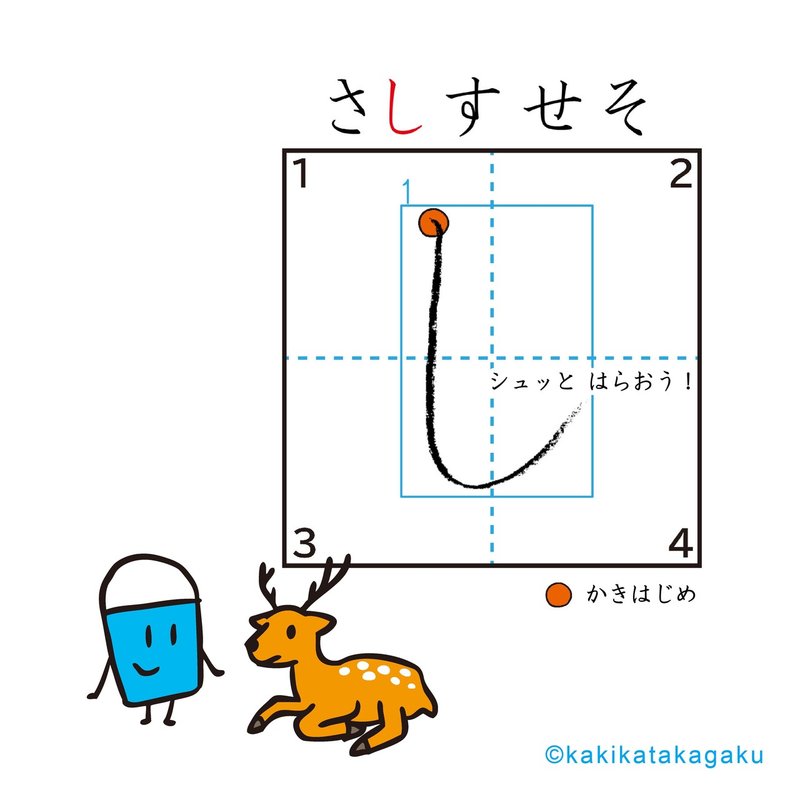

「し」は縦長の長方形です。

このように、外形を観察することができます。

それでは、実際に私の教室での概形法を使ったお稽古例をあげてみたいと思います。

「つ」のお手本を見てお稽古をしているAくん、マスに対しての書き始めも収筆のはらいもできていますがなぜかお手本のようには書けていません。

原因の一つとして考えられるのは、外形を捉えることができていないことです。

これでは「つ」なのか「フ」なのか識別できません。(視認性)

また、正しく美しい文字とは言えません。(美感)

そこで、Aくんに、Aくんの書いた「つ」とお手本の「つ」の周りを囲ってもらいました。

Aくんは、お手本は横長な長方形、自分の字は正方形だと気づきました。

このようにアドバイスすることで正しく美しい文字が書けるようになりました。(書きやすさ)

文字の外形を知ることは正しく美しい文字を書くために有効だとおわかりいただけたかと思います。

漢字をお稽古する場合にもこの方法は使うことができます。

正しく美しいお手本をご用意いただいてお稽古してみてください。

しかし、外形にガチガチに縛られる必要はないと思います。

正しく美しい文字が書けるようになったその先で、例えば、「この一画を伸ばすとこの文字は美しいな!」など、お手本を見ながらみつけてみてください。

正しく美しい文字を書くために概形法を活用してみてはいかがですか。

下に「ひらがなのひょう」を載せています。

ご自身で、またはお子さんとひらがなの外形を囲んでみてどの形か確認してみてください。お子さんと遊び感覚で取り組んでいただけると思います。

「ひらがなのひょう」は「その5 正しく美しい文字でしりとりしよう!」の記事内で無料ダウンロードできます。ご活用ください。

「かきかた科学Instagram」では、ひらがなひともじずつの外形を囲んだお手本を毎日ひともじずつあげています。参考にしていただければ幸いです。

また「ひらがなのおけいこ」ワークシート(有料記事)は概形法を含んだお手本を楽しく観察して、正しく美しい文字が書けるようになるワークシートです。

ぜひご活用ください。

*概形法では、文字の外形を今回お話しした形に加えて、〇、△などの形を使うこともあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?