【地歴日記 #7】 続日本100名城 小机城へ 第1回

こんにちは。海城中高地歴研の中学部長です。

やっと期末試験が終わり、待ちに待った春休みに突入したので今週からnote投稿を再開します。

今週もまたお城の話になります。

ちょっと長いですが最後まで読んでいただけると幸いです。

2月の休みの日にサイクリングに行ってきました。

神奈川県の横浜市を流れる、鶴見川の川沿いに横浜市が整備したサイクリングロードがありまして、そこをレンタルの電動自転車で漕いできました。

目的はサイクリングでしたが、サイクリングロードのゴール地点の近くに城跡があると聞いたので、ついでに行くことになりました。

小机城というお城です。

神奈川県の横浜市にあり、ちょっとした山になっていて、「小机城址市民の森」として遺構が整備されています。

天守閣がないので正直パッとしないお城ですが、「続日本100名城」に指定されています。

知らない方のために説明しますと、続日本100名城とは日本全国の数ある城の中から、日本城郭協会が名城として定めた城の一覧のことを指します。

「日本100名城」に続き、2017年に指定されました。

例を挙げますと、「日本100名城」は同じ神奈川県の中だと小田原城があります。「続日本100名城」は神奈川県内だと、小机城以外には石垣山城などがあります。

小田原城や石垣山城は知っている方も多いと思いますが、小机城は知らない方も多いんじゃないでしょうか。

ということで今回は小机城に行った時の体験記を書こうと思います。

まず小机城はどこにあるのか

先ほども述べた通り、小机城は神奈川県横浜市の港北区に位置します。

自分が行ってきた鶴見川サイクリングロードの終点から、大体10分ほどの距離にあります。

さて、小机城に着きました。

早速入ろうとすると、入り口の近くには急な階段が待ち構えます。

そして階段を登る途中で見えるのが高速道路です。

なんと城跡の近くなのに高速道路が通っています。

ちなみに第三京浜道路という道路です。

下には第三京浜道路が通ります。

階段をのぼると…

そこには竹林が広がります。

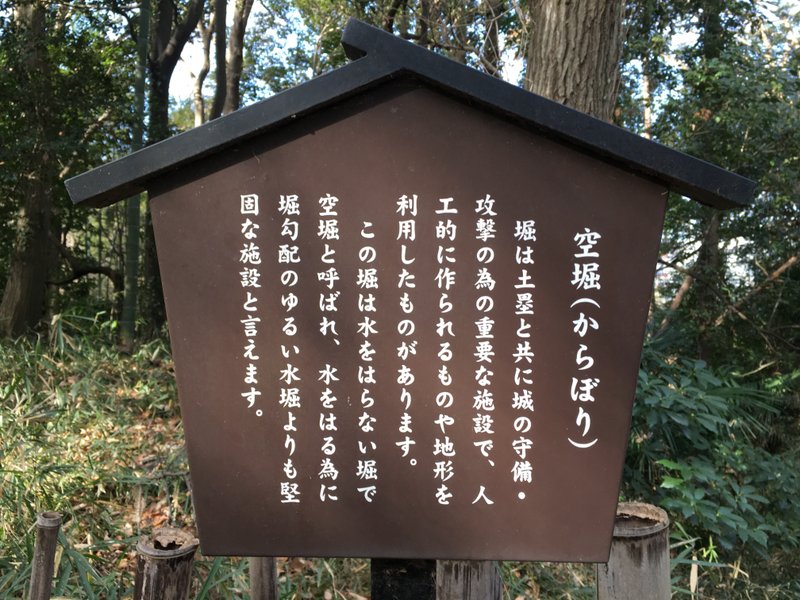

そして最初に待ち受けるのが空堀です。

城といえば水が張り巡らされたお堀が思い浮かびますが、小机城には水のない「空堀」しかありません。

これも山城ならではのことですね。(正確にいえば“平山城”という分類ですが。)

空堀を渡ると、門が見えます。

門をくぐると本丸にたどり着きます。

本丸とは戦の時に大将が陣取る場所のことですね。

本丸からちょっと移動すると、次は二の丸があります。

二の丸は本丸の代わりみたいな場所と思っていただければ大丈夫です。

二の丸のすぐ側に、櫓台あります。

さて、紹介するところは大体このくらいです。

最後に全体の地図を貼っておきます。

さて、この地図を見ると第三京浜道路の下の部分がここまでで紹介した「小机城跡」になるわけですが、第三京浜道路の上の部分も何やら緑地があります。

それが「富士仙元」です。

昔この富士仙元からは富士山が見えたことから名付けられました。

現在「小机城跡」と「富士仙元」と呼ばれている場所は、元は一つの山だったのですが、京浜第三道路の開発の際に山を切り開いたことでこの二つに分かれたのです。

次は富士仙元に行く

まず京浜第三道路の下を通ります。

階段をのぼります。

とても急な階段です。

階段を上り切るととても良い見晴らしです。

階段を登ってちょっと進むと、何やら土が盛られたような?感じのミニサイズの山が見えます。

ここを登っていきます。

さて、下の画像が頂上の写真です。

ですが、先ほど階段を登った後ほど見晴らしは良くありません。

また、“富士”仙元なので富士山も見えるはずなのですが…

本来見えるはずの方向にも、木が邪魔で見えませんでした。

おそらくですが、富士山に行かなくてもこの富士仙元から富士山を拝むことで、富士山に登ったことと同等のご利益を得ることができる、という昔の人が作ったものだと思われます。

昔は富士山が見えたのかなあ…

さて、今回はここで終わりです。

ですが、まだ小机城の歴史や地形について説明できていません。

なので、第2回としてまた今度詳しく説明した記事を投稿するつもりです。

ちゃんと小机城に関する本を図書館から借りてきて、読み応えのある記事を書ければと思います!

今回の記事は第2回のための導入だと思ってください。

写真ばっかの記事になりましたが、第2回はちゃんとした説明にするつもりです。

第2回に乞うご期待!

〜第2回に続く〜