「認知症の方への接し方」 ~なにか特別な話かけ方ってありますか?~

「親や身近な人が認知症になってしまってどうしたらいいの?」そんな不安を抱いていませんか。

「そもそも、認知症とは?」

「家族や周囲は、本人とどう接したらいいの?」

そのような疑問があると思います。

今回は認知症の家族への適切な声かけや、コミュニケーション方法などについて紹介します。

認知症とは?

どなたでも年齢とともに、記憶力が悪くなったり、人の名前が思い出せなくなったりします。

こうした「もの忘れ」は脳の老化によるものです。

しかし、認知症は「老化による、もの忘れ」とは違います。

認知症は、色々な病気によって脳の神経細胞が壊れます。

認知症が進行すると、理解する力や判断する力がなくなり、社会生活や日常生活に支障が出てくるようになります。

認知症の種類

①アルツハイマー型認知症

脳の容量が少しずつ萎縮することで、認知機能が低下していく病気です。

記憶障害や迷子の原因となる見当識障害、料理の手順などが分からなくなる実行機能障害、判断力が低下して買い物などで同じものを買ってしまう障害などです。

うつ状態になる可能性もあります。

②レビー小体型認知症

レビー小体という物質が脳全体に広がって幻視や筋肉のこわばりが起こる病気です。

以下の4つの症状が起きる場合があります。

(パーキンソン症状)

手足が震えたり、筋肉がこわばったりするので転倒の危険性が高まる。

(認知機能の変動)

その時々による理解や感情の変化がある。

(レム睡眠行動障害)

睡眠中、大声での寝言や手足は脱力状態で思うように動かせない「金縛り」状態になる時もあります。

(幻視)

人や動物や虫など実際には見えないものが本人には見える事があります。

③脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳の血管の病気によって引き起こされます。

感情がコントロール出来なくなるため、すぐに泣いたり怒ったりする現象などもあります。

落ち着いていても急に悪化するなどの変動が大きいことも特徴です。

コミニケーションや話し方のポイント

認知症の方と接する場合は、どのようにコミュニケーションをとれば良いのか、どう接すれば良いのかと悩み、不安を感じてしまうことがあると思います。

しかし、不安を抱えているのは認知症の方も同じです。

認知症の方は、自宅にいるにもかかわらず、自分の部屋やトイレ、玄関の場所などがわからない、知らない人が身近にいると感じています。まずはその不安を解消する事が大切です。

①「目線を合わせる」

同じ高さから目線を合わせることで平等な関係性であることが感じ、正面から見つめることで相手への誠実さを伝えることができます。

②「笑顔で接する」

認知症が進んでも、相手の表情から喜怒哀楽の感情を読み取る能力は、それほど低下しないことが分かっているとの事です。言葉でコミュニケーションが取れない場合でも、笑顔で接することで、安心感や楽しい気持ちになります。

③「ゆっくりわかりやすく話す」

積極的に声をかけ、話を引き出すようにしましょう。

その際、理解しやすいようにゆっくりと、わかりやすく話すのがコツです。

また、認知症の人は、いくつものことを同時に理解することが苦手です。

たとえば「さっき散歩から帰ってきたから、手が汚れているかもしれませんね。手を洗ってうがいしましょう。」と言うと、「散歩」「汚れ」「手を洗う」「うがい」と四つの話がでてくるので混乱してしまいます。

こういう場合は

「手を洗いましょう」と短く声をかけ、手を洗った後に、「うがいしましょう。」と声をかければ、理解しやすくなります。

認知症の人は、新しい言葉や手順を覚えることが苦手です。

たとえば「スマホ」と言わず、「電話」と言ったほうが、理解しやすいです。

出身地の方言で話すと、会話が引き出せることもあります。

故郷のなまりには、いくつになっても親しみを感じるようです。

④「良いところを見つけてほめる」

ほめられると誰でも嬉しいですね。無意識のうちに、「頑張ろう」と気持ちが前向きになると思います。

認知症の症状がある方でも同じです。

「嬉しい」という感情記憶は心に深く刻まれて、それによって他の記憶が戻ることもあるようです。

たとえば歌やお料理、裁縫や書道、俳句など得意分野がありましたらよく観察してみてください。

例えば、あなたが「歌が凄く上手!」「字が凄くきれい!」だと思えることを心から褒めれば、その尊敬の気持ちが相手に伝わり、認知症の症状にも良い影響を与えます。

⑤「昔の話をする:回想法」

回想法とは、昔のことを思い出して言葉にしたり、相手の話を聞いて刺激を受けたりすることで脳が活性化し、活動性・自発性・集中力の向上や自発語の増加が促され、認知症の進行の予防となります。

参考資料: 公益財団法人長寿科学振興財団

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/ninchishou/kaisou.html

人は、過去に自分がワクワクした出来事や苦労した出来事を思い出しながら話すと、脳機能が活性化するといわれています。

「学生の頃は、外でどんな遊びをしていましたか?」と具体的な言葉で尋ねることで、昔の出来事を思い出しやすくなります。

その人の年齢に応じた、昔の写真や映像を見せると視覚や聴覚が刺激されるのも、そのうちの一つです。例) 昔の映像(オリンピック、昔の街並み、流行っていたテレビ番組)等。昔の遊び(縄跳び、メンコ、あやとり)等。

※スマホで調べて、写真やYouTubeなどの映像を見せるのも有効です。

接し方の注意点

①「否定するのはNG」

「ご飯はさっき食べたでしょ!」

「お風呂は入ったでしょ!」

「虫なんていませんよ!」など、

本人が信じていること、見えているものなどを頭ごなしに否定する言葉はNGです。

たとえ事実とは違っても、認知症の方にとってはそれが真実です。

それを否定され事実を突き付けられてしまうと、気持ちの行き場がなくなり、激しい怒りにつながることもあります。

まずは本人の世界を受け入れ、「おなかが空きました?」「お風呂はすきですか?」「虫はいますか?刺されたりしてませんか?○○さんは大丈夫ですか?」など、相手に寄り添う話し方を心がけてください。

②「叱ることはNG」

認知症は、記憶などの知的機能が低下しても、心で感じる能力は残っています。

何で叱られているのかはわからないけれど、叱られていることだけは理解しています。

もし、あなたが急に大声で怒鳴られたらどうでしょうか。

嫌な気持ちになりませんか?それと同じことです。

そして、何について怒られたかという記憶は忘れても、不快な気持ちにさせられたことは覚えています。

このような嫌な気持ちになると、行動異常や妄想などが悪化し悪循環に陥ってしまいます。

「自宅でも簡単にできる!認知症のリハビリ方法!」

①音楽療法

本人が好きだった曲をかけてみたり、一緒に歌ってみたりすると昔のことを思い出すので、脳の活性化が向上し認知症の進行を遅らせる効果があります。

音楽を楽しむことは気分の安定につながります。

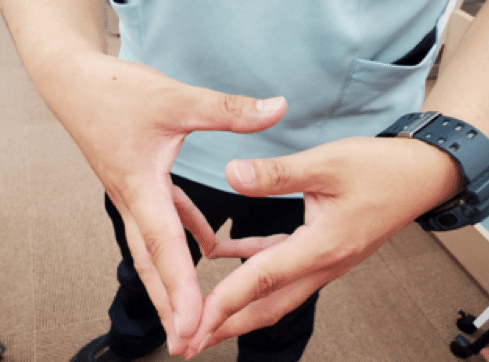

②指体操

手は「第二の脳」といわれることもある身体の中でも重要な部位です。

手や指の神経は脳につながっているので、手や指を動かし脳を刺激することで記憶力が高まります。

1 両手の指先を合わせます。

2 親指だけ離して、クルクルと回します。

3 親指の後は、人差し指、中指、薬指、小指と順番に行います。

③脳トレーニング

小学生向けの簡単なドリルを使った計算、字の書き取り、間違い探しなど取り組みます。

頭を使うことは脳へ刺激を与え、血流が上がり、認知機能向上につながります。

まとめ

認知症の方への声掛けや話しかけ方は、どんなに工夫していても上手くいかない時もあります。

認知症という病気は進行してしまう病気です。

前はうまくできていたのに、今回はできないという事がある事を知っておく必要があります。

頭ではわかっていても、感情が先走ってしまうと、どうしても苛立ちを感じてしまいます。

しかし、認知症の方への関わりで一番大切なことは、

「あなた自身」が笑顔でいることです。

家族や周囲の笑顔は、本人の笑顔を呼び、不安を和らげ、症状の進行を遅らせる効果があります。

どんな時でも、介護者である家族や、関わっている関係者が、皆笑顔で接する事ができれば、安心して生活する事ができるのではないでしょうか。

※東住吉介護センターでも利用者にとって最適な施設やプランは何かを一番に考えアドバイスさせて頂きます。健康のこと、介護のこと、認知症のことなど、お気軽にご相談ください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?