介護の日本語を教える前に~コミュニケーション~

1.共感

例えば話者がペットを亡くした話をしているとき、ご本人の話をしっかり聞いていることを伝えるために相槌や頷き、「このように思っているのですね」「~なのですね」と要約したり繰り返したりします。

さらに「それでどう思ったの?」「そのとき何か気になることあった?」などと話を引き出す(話に興味がある、聴いていることがわかる)ように聴くのが「傾聴」です。そして話者(相手)が感じていることをありのままに受け入れ、相手の立場になって感じ、それを伝えていくのが「共感」です。

話者が話し始めるとすぐに「わかる~」「私もそうだった」「つらいよね~」と話の途中で自分のペットとの思い出話などをする人がいますが、それは話者にとってはどうでもいいことです。「あなたのつらいと私のつらいは違う」とむしろ不機嫌になってしまう場合もあります。

ご自分のものさしで判断するのは共感ではなく「同情」といいます。

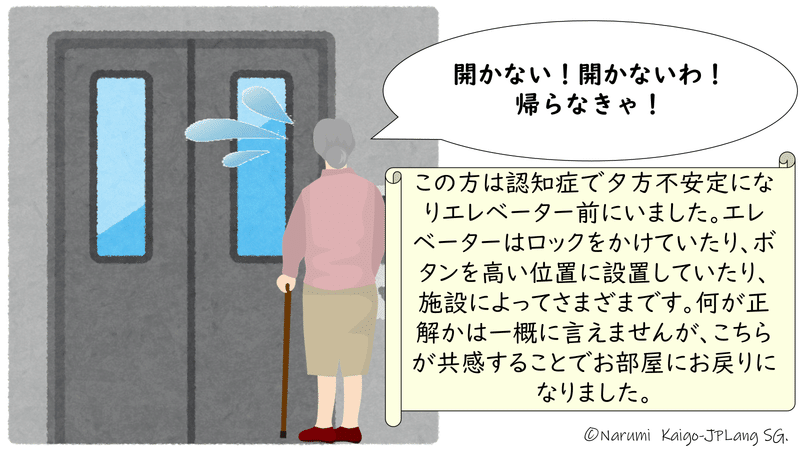

夕方になると「死にたいわ」という人がでてきます。「どうかしましたか?」「どうかされましたか?」で会話成立するか、あるいは意味不明なことをおっしゃることもあり、そのときによって対応はさまざまです。

相手の感情の過程を理解し、相手の価値感で判断することを共感といいます。感情を共感しましょう。

ある日の夜、うちに帰らなきゃと思った利用者様。エレベーター前で「エレベーターがこない!帰れない」と慌てていました。「どうしたの?」「エレベーターを押してもこなかったんだね。それで家に帰れないって思って慌てちゃったんだ。」「押しても来なかったら壊れてるのかな、帰れない、とか不安になっちゃいますよね。うん。うん。そうだったんだ・・・。」と聞いた話を復唱しながら共感していくと少し落ち着き、お話されているうちにご自分でもなんで慌てているのかわからなくなったご様子でした。

さらに「いま夜ですよ。お出かけは明日にしましょうか。お部屋まで一緒にいきましょうね。」と話すと何事もないかのように部屋に戻られました。

似通ったケースがいろいろありますので、徐々に対応も慣れてきます。多いケースは日本語研修で練習しておくと、現場も助かるかと思います。

2.傾聴

聴く姿勢としてSOLER理論がありますが、これは他のセミナーなどで何度も耳にするので割愛します。

3.座る位置

やりとりをする上で座る位置を意識している場合があります。自然にそうなる場合もありますが、目的にきちんと合っていたりします。

平行法

自分と相手が平行になるように座る方法です。お互いに同じ方向から一つのものを見たり、同じような視点から物事や景色を見ることができるので、何か同じものを感じようとするときに使われます。また両者の距離が近づきとても話しやすくなります。

実際の場面では「折り紙を一緒に折る」「おしぼりやエプロンを一緒にたたむ」「ソファで一緒にテレビをみる」などで使われていました。

個別援助計画に「指の動きを維持できるよう週に3日、お箸やスプーンを拭いてもらう作業をとりいれてまいります」と記載されている方におこなってもらうことが多いです。

直角法

現場で見た座る位置の中で一番多かったのが直角法でした。

自分と相手が直角になるように座る方法です。視線をはずしやすいので、話しやすくなります。両者が一番居心地の良い配置です。

実際の場面では「おしぼりやエプロンを一緒にたたむ」「レクリエーションでの活動をお手伝いする」「フロア見守り中の雑談」などがありました。

会話練習の際は直角法を取り入れてみてもいいかもしれません。

対面法

自分と相手が向い合って座る方法です。視線をはずしにくいので、話しにくいと感じ、お互いに緊張した状態となります。

実際の場面ではこんなことがありました。おやつの時間、「いただきます」の直後にある利用者様が甘いクッキーを隣席の人に渡しました。「食べないから、食べて食べて」と。「隣席」の人は糖尿病でした。慌てて「ごめんね。これは私がもらうね」といって回収しました。

そのあと「譲ろうとした利用者様」の座る向きを変え、主任が対面で座り、今の出来事を説明していました。「気を付けます」とおっしゃいましたが、きっとすぐお忘れになると思うので職員一同見守り時に気を付けるよう注意喚起がなされました。

4.現場でよく使われている文法・文型

丁寧な表現を使わない人も多く、申し出や促す際には「~しようか。」もよく使われていました。

例:「お水持ってこようか?」「そろそろ行こうか?」など

丁寧度合いにもよりますが、敬語は利用者様がお客様扱いされているとかよそよそしいと距離を感じてしまったり、居心地が悪くなって不安になったりして夕方には帰宅願望が強くなる傾向にあります。

敬語を使っていると「この人、何言ってるのかわからない」と大声で怒る人もいれば、介助を拒否ばかりしている人がスムーズに受け入れてくれることもありました。

利用者様は話をきこうとしてくださるし、指示を待っていたりします。大事なことを先に言わないと、前置きの途中で座ろうとして転倒したり尿汚染で着替えを要することになったり、思わぬ方向へとつながってしまいます。

丁寧な表現は大切なことですが、まずは行動してもらうこと、それには丁寧度合いなど考えてはいられません。一連の流れが終わった後、行動や言動で敬意を示したり優しい言葉や「協力してくれてありがとうございます」というお礼を伝えるだけで十分誠意や敬意は伝わります。

介護の日本語の会話テキストを丸覚えしても使えるでしょうか。誰に向けての会話なのかテキストの会話文については疑問に思うことがあります。

5.文型と場面

(一部掲載・詳細は別NOTE)

一連の流れを1つの会話例として授業に取り入れているのを目にしますが、体調確認、介助の説明、など細かく分けて練習したほうが汎用性も高いです。長い流れを練習してもそのとおりになることはほとんどありませんし、相手のセリフを待つようでは介助がすすみません。

初級文型は日常会話では不自然に感じることもありますが、介護の現場では「やさしい日本語」や初級文型が自然に使われています。現場で働いてみてこんなにも介護士の皆さんが初級テキストの例文のような日本語を使っていることに正直驚いたほどです。

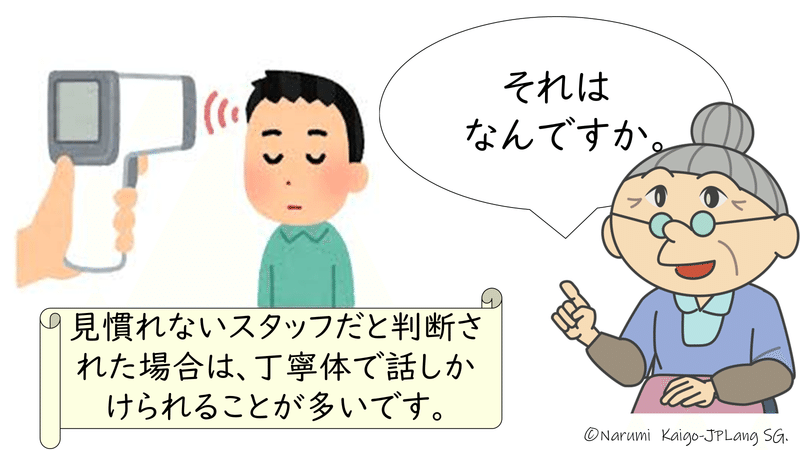

「これは何ですか」というフレーズを現場で初めてきき、そこから「もしかして初級文型って意外と使われてるかも」と思い、会話を記録(記憶)しました。

休み時間にまとめて書いたり、家で思い出しながらデータ化したりしました。

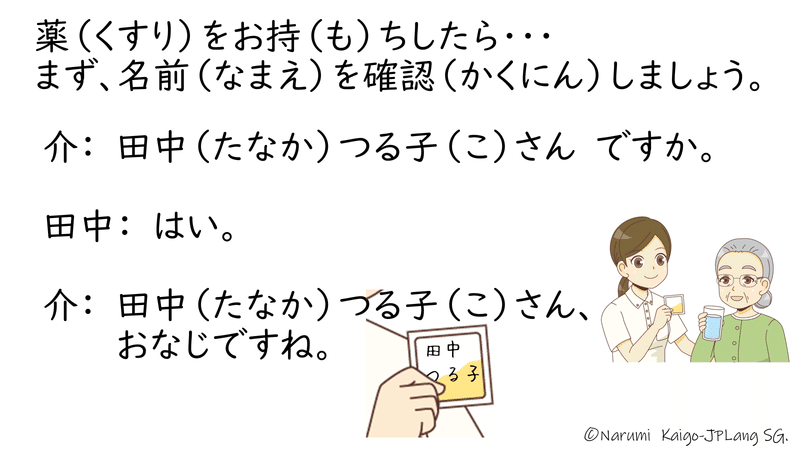

あなたは〇〇さんですか。

薬は起床時・朝・昼・夜・寝る前の分を看護師さんが分けてくれています。

朝食時は朝用のBOXの薬を取り出します。このとき利用者様の名前を間違えないよう気を付けます。

お水と一緒にお席にお持ちし、ご自身に名前を確認、袋の名前も確認、一致して初めて飲んでいただく、という流れになります。

それは何ですか。

これは何ですか。(認知症の周辺症状・収集癖)

オイルショックの影響(記憶)で紙を集めるのかも、という話を先輩から聞いたことがあります。男性でもベットのマットの下にティッシュペーパーがごっそり入っていたり、枕元に大量に置かれていたこともあります。回収しようとすると激高されました。色々な背景があるのかもしれません。

6.非言語

日本語教師は言語での敬意に重きを置く傾向にありがちですが、そもそもコミュニケーションにおいては非言語のウェイトが大きく、そして介護の世界ではその非言語でのコミュニケーションがかなり多くなる職場です。日本語研修でも意識した方がいいですし、理解しなければなりません。

授業を進める中で、どうやっても文法を理解してくれない、文型を覚えてくれない、どうしよう・・・・・・

愛嬌があれば何とでもなります。非言語も大事なコミュニケーションなので、ぜひ多めに取り入れてほしいです。文字を読む、覚えさせる、だけでは介護現場に行ってからご本人が困ることになります。

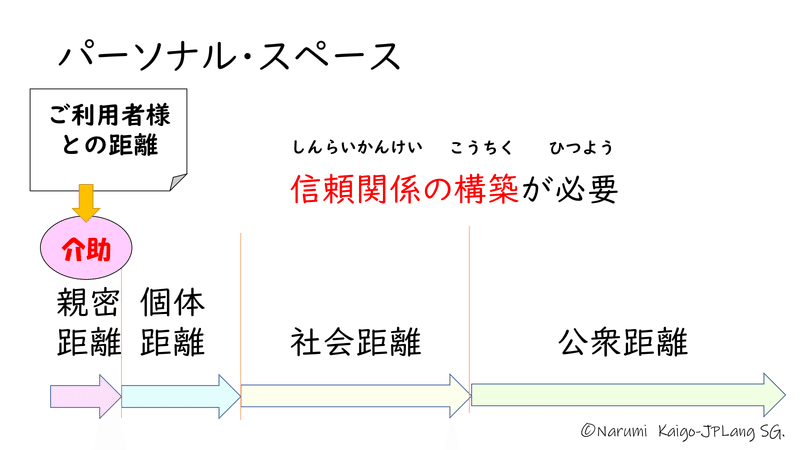

会話練習の際は座る位置や距離などを意識しながらペア練習すると、より現場に近い日本語会話練習ができると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?