ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハの生涯、中編(160)

父親の作品をあっさりと横領するヴィルヘルム・フリーデマン・バッハについて語ろうとは思わないし、もっとも若くもっとも才能に恵まれていた息子ながら、父親のことを簡単明瞭に『古ぼけた鬘』と呼ぶヨーハン・クリスティアン・バッハについて語ろうとも思わない。

ハレ

おそらくはより良い待遇を求めて、W.F.バッハは1746年4月16日にドレスデン市議会に辞表を提出し、同日ハレの聖母教会のオルガニストの契約に署名しました。やがて「ハレのバッハ」の異名を戴くことになる彼は、この時35歳、独身。

このハレ聖母教会のオルガニストのポストは、かつてヘンデルの師であるフリードリヒ・ヴィルヘルム・ツァハウ(1663-1712)が務め、その後継にJ.S.バッハが志願するも、ヴァイマル宮廷から昇給を示されて結局辞退したという曰くがあります。ちなみにJ.S.バッハの代わりにそれまで聖母教会のオルガニストを務めていたのはゴットフリート・キルヒホフ(1685-1746)。

W.F.バッハのハレでの年俸は約180ライヒスターレルとドレスデンの2倍以上になりました。一方で仕事も増え、オルガンの演奏だけでなくカンタータの作曲と指揮も課せられます。1746年5月29日の正式就任日に上演されたのは、彼のカンタータ《我を愛する者は我が言葉を守らん》Fk 72。

D-B Mus.ms. Bach P 322

https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00022717

彼はまた父J.S.バッハの作品もよく取り上げたようです。まだ父が存命であった時分には親しい交流があり、1747年5月にベルリンのフリードリヒ2世を訪問した、あの『音楽の捧げもの』の逸話の際も、彼が父に付き添っていて、後にその顛末をフォルケルに語ったのです。

しかしながらマールプルクの伝えるところによると、彼は1749年の大学式典の際に父のある受難曲のアリアを自作品として上演し、盗作を疑われたといいます。もっともそれを裏付ける証拠となるものは知られていません。

ただ、彼が父の《オルガン協奏曲 ニ短調》BWV 596(ヴィヴァルディ RV 565 の編曲)の自筆譜に自分の名前を書き加えて、自作(を父が写譜したもの)に見せかけるといったことをしているのは事実で、逆に自作の《ミサ曲 ト短調》Fk 100 = BWV Anh. 168 を父に帰属させることもしています。

D-B Mus.ms. Bach P 330

https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00001340

1750年7月28日にJ.S.バッハが亡くなると、彼はライプツィヒで遺産相続の処理に追われ、末弟のヨハン・クリスティアン・バッハ(1735-1782)をベルリンのC.P.E.バッハのもとに送り届けてからハレに帰還したときには、もうクリスマス直前になっていました。彼は休暇を超過したことで教会当局から叱責を受けています。

1751年2月25日、W.F.バッハは地元の徴税人の娘であるドロテア・エリザベート・ゲオルギ(1725–1791)と結婚。3人の子供を授かりますが、成人したのは娘のフリーデリカ・ゾフィア(b.1757)のみでした。後に彼女の子孫はW.F.バッハの遺品を収めた「小さな木製のトランク」と共にアメリカのオクラホマに移民します。このトランクは1950年頃までは存在していたらしいですが、引っ越しの際に失われてしまったとのこと。

W.F.バッハはハレで多くの弟子を持ちました。W.F.バッハの肖像として良く知られている下のヴァイチュによる肖像画は、実際は彼の弟子で遠縁の(弟とは別人の)ヨハン・クリスティアン・バッハ (1743-1814) の肖像であるようです。実際、他のW.F.バッハの肖像画と全く似てませんし。

この通称「ハレのクラヴィーア・バッハ」と呼ばれるヨハン・クリスティアンが『ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集』を相続しました。

しかしながら、ハレでのW.F.バッハの生活は不幸なものであったようです。教会当局との衝突が絶えず、彼は転職を試みて色々と就職活動を行っていますが、どれもうまくいきませんでした。クリストフ・グラウプナー(1683-1760)の後任として、ダルムシュタットのホフカペルマイスター(宮廷礼拝堂長)に応募した際には、おそらくその称号だけは得たようですが、どういうわけか就任には至っていません。

結局、W.F.バッハは次の職のあてもないまま1764年5月にハレの聖母教会のオルガニストを辞職します。以後W.F.バッハは公職に就くことはありませんでした。

その後しばらく彼はハレに留まり、妻の財産や、弟子たちへのレッスンなどで食いつないでいたようです(演奏旅行に出ていたという説もあり)。

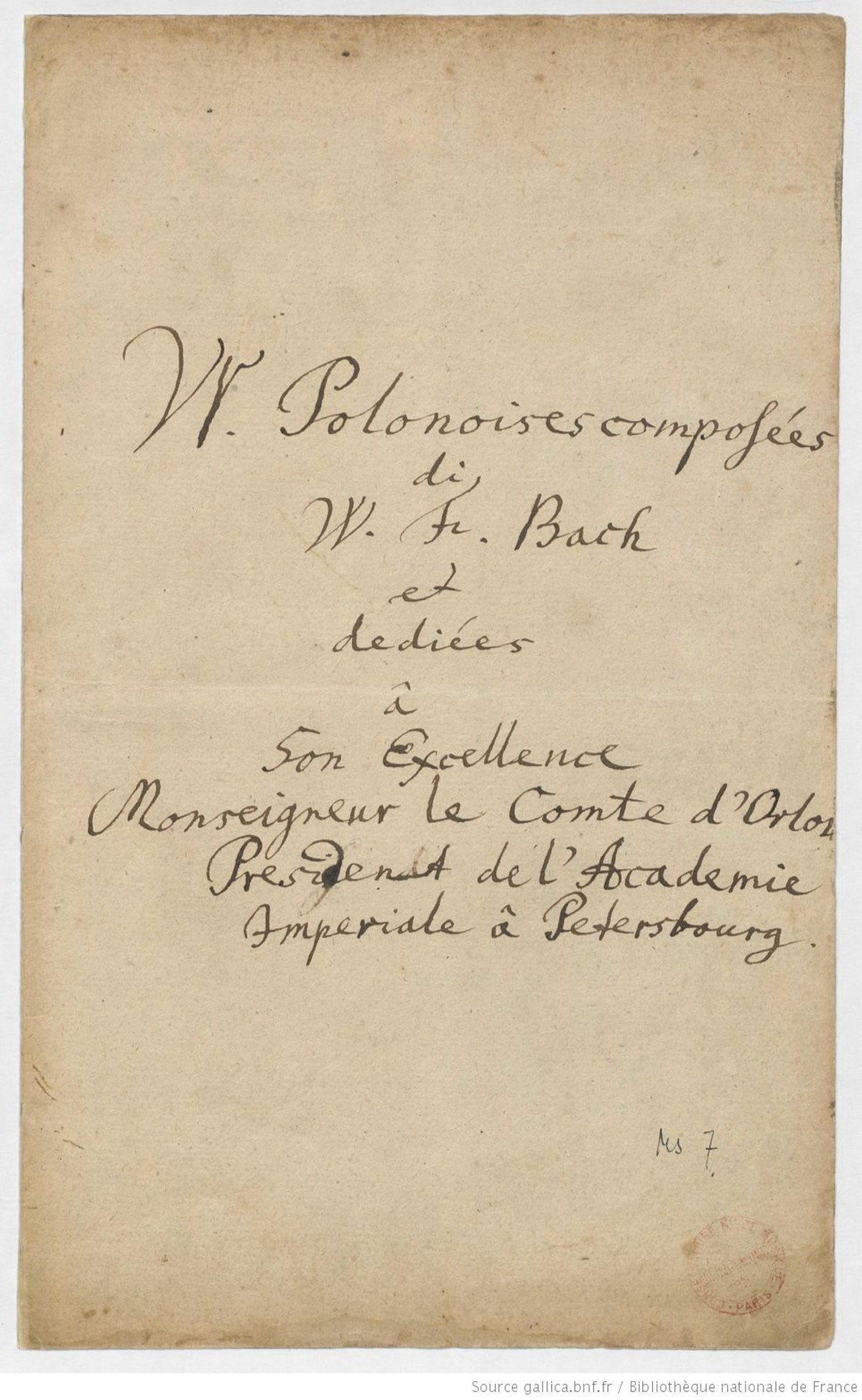

『12のポロネーズ』Fk 12 の自筆初期稿(6曲のみ)は、1765年頃書かれたもので、ペテルブルク科学アカデミー所長のウラジーミル・グリゴリエヴィチ・フォン・オルロフに献呈されています。これも就職活動の試みだったのでしょう。

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55006820m

W.F.バッハのポロネーズについては以前にも触れましたが、出版を企図して1770年頃までに12曲に増補されたものの、結局出版には至りませんでした。しかしながら、これらのポロネーズを含む写本は20冊以上も知られており、当時かなりの人気があったようです。無理してでも出版しておけば良かったのかも知れません。

この頃、まだポロネーズという舞曲がどういうものなのかポーランド人にすらよくわかっていなかった時代にあって、W.F.バッハのポロネーズは、女性終止の3/4拍子、2部形式という程度の、ほとんど自由な枠組みとして扱われています。この曲集では同主調の長調と短調を交互に並べていますが(あるいは全ての調を網羅する計画だったのかもしれません)特に短調作品のメランコリックな叙情性は出色で、正しく「多感様式」を代表するもの。これら鬱屈した魂の呻きにチェンバロはあまり適当な楽器とは言い難く、クラヴィコードやピアノがより相応しいように思われます。

1768年にはW.F.バッハの後任を務めていたヨハン・クリストフ・リュールマンの死亡を受けて、辞職したポストに再び応募しますが、当然ながら失敗。

1770年、遂にハレを去ることを決断し、財産を処分。10月末に一家はハレを離れてブラウンシュヴァイクへと向かいます。「1770年10月」の日付のある《ファンタジア ホ短調》Fk 20 はこの時書かれたハレとの決別の曲なのでしょう。

https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00022784

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?